欧洲人文主义法学的方法论与知识谱系

目次

一、欧洲文艺复兴与人文主义法学

二、人文主义法学的发展脉络

(一)人文主义法学形成的阶段(第一阶段)

(二)人文主义法学发展的第二阶段

(三)人文主义法学发展的第三阶段

三、人文主义法学派的理论一方法特征

(一)人文主义法学的思想倾向与理论旨趣

(二)“法律民族主义”产生

(三)论题学技术的回光返照

(四)法学的体系化建构

摘要 15世纪末和16世纪初,文艺复兴运动的隆隆之声,在传统的注释法学和评注法学之外生成出一个智识志趣与理论目标相异的“人文主义法学”,它的发展经历了三个阶段。总体上看,人文主义法学派(至少法国布尔日法学派)在学术上的根本倾向和关怀不再是评注法学派所崇尚的实践法学,而把他们的活动主要集中在罗马法文献(主要是优士丁尼的《国法大全》)的校勘、整理与评释,澄清《国法大全》版本中的讹误。同时,他们也开始在法律上倡导“本国化的人文主义”,研究、整理、出版本国的地方习惯法,试图对成文的习惯法予以评注,从中引申出一般的原则,而且在新的法学方法论和逻辑技术的支持下,从事“对罗马法素材的重新系统整理”和近代私法体系的构建工作,为成就近现代法典编纂的伟业奠定了基础。

关键词 人文主义法学 法律民族主义 法学的体系化建构 论题学

16世纪以降的欧洲人文主义法学在整个西方法律和法学发展史上具有无比重要的地位,人文主义法学家们在文艺复兴的鼎盛时期根据新发现的古典文献和手抄本对优士丁尼的《国法大全》(尤其是《学说汇纂》)的版本进行校勘和系统研究,结合本国的法律实践创造性地提出了诸多新的法律学说,开创现代法学体系建构之先河,为近现代法律制度的形成做出了巨大贡献。长期以来,汉语学界未曾整体地研究人文主义法学的学术源流、方法论和知识谱系。笔者尝试从知识论和方法论角度,对欧洲文艺复兴与人文主义法学兴起的关系、人文主义法学发展的历史线索以及人文主义法学的理论与方法特征予以考察,以期为我国法学者们构建中国自身的法学体系提供可以借鉴的理论和文献资源。文章分以下三部分:

一、欧洲文艺复兴与人文主义法学

在历史上,伴随着评注法学派法学的发展,即,从14世纪初(特别是从1350年),欧洲开始兴起一场规模和影响力巨大的思想文化运动,这就是著名的“文艺复兴运动”。

从时间上看,欧洲文艺复兴运动大体可分为四个阶段:“开端期”(萌芽阶段,14世纪)、“早期”(15世纪上半期)、“盛期”(15世纪中叶至16世纪末叶)和“晚期”(17世纪上半期)。

[2]文艺复兴开端期的发生地主要在意大利北部重镇佛罗伦萨(史家把佛罗伦萨称为“文艺复兴的摇篮”),代表人物是史称佛罗伦萨“文坛三杰”的但丁(Dante Alighieri,1265~1321)、彼特拉克(Francisco Petrarch,一译“佩脱拉克”,1304~1374)、薄伽丘(Giovanni Boccaccio,1313~1375)和被称为“欧洲绘画之父”的乔托(Giotto di Bondone,约1267~1337);文艺复兴早期的代表人物有意大利画家马萨乔(Masaccio,1401~1428)、雕塑家多纳太罗(Donatello,1386~1466)、建筑家布鲁涅列维奇(Fillipo Brunelleschi,1377~1446)和史学家列奥纳多·布鲁尼(Leonardo Bruni,1369~1444)、比昂多(Flavio Biondo,1388~1463)、英国诗歌之父乔叟(Geoffery Chaucer,约1340~1400)等人;文艺复兴于15世纪中叶至16世纪末叶达到鼎盛,在英国、法国、德国、荷兰和西班牙等国呈现波澜壮阔的新文化高潮,导致“一种新的、自信的人文主义文化”(new and self-confident humanist culture)兴起,

[3]先后出现像列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci,1452~1519)、米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti,1475~1564)、拉斐尔(Raffaello Sanzio,1483~1520)等“画坛三杰”,波兰伟大的天文学家哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473~1543),法国的拉伯雷(Frangois Rabelais,约1494~1553)、西班牙的塞万提斯(Miguel de Cervantes Saavedra,1547~1616)等著名作家,荷兰人文主义巨擘伊拉斯谟(Desiderius Erasmus,1466~1536),意大利的马基雅维利(Niccolo Machiavelli,1469~1527)、英国的托马斯·莫尔(Thomas More,1478~1535)、法国的让·博丹(Jean Bodin,1530~1596)等著名政治思想家;到了17世纪初叶和中叶,文艺复兴运动进入晚期,代表人物有意大利政治思想家康帕内拉(Tommas Campanella,1568~1639),意大利天文学家、思想家布鲁诺(Giordano Bruno,1548~1600)和著名天文学家伽利略(Galileo Galilei,1564~1642),德国天文学家、物理学家开普勒(Johanns Kepler,1571~1630),以及英国伟大戏剧家莎士比亚(William Shakespeare,1564~1616)等人。

[4]

然而,文艺复兴这一“人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”却没有立即在欧洲法学领域内引起同样的反响。恰恰相反,与文艺复兴运动在时间上并行成长与发展的评注法学派的法学(评注法学)不得不再一次转向古老的经院哲学,仍然倔强地固守着几个世纪之前的传统以及那个时代的逻辑与文法,其本质上仍属于中世纪经院主义法学,乃经院哲学和方法在法学领域的典范;评注法学与经院哲学相互支持,共同构成这个时期思想文化上的一种抵牾变革的保守的力量,自然,评注法学派也被视为文艺复兴时代的“反动派”(reactionaries)。

[5]与但丁和彼特拉克个人均有私交、甚至在诗歌领域写过“温情的新体”诗歌的法学家皮斯托亚的奇诺(Cynus de Pistoia,也写作Cino da Pistoia,约1270~1336/1337)并没有将他那个时代萌芽的文艺复兴之诗学精神带进法学,

[6]他在意大利所引介的法国拉维尼的雅各(Jacques de Révigny,也写作Jacobus de Ravanis,1230/1240~1296)和贝勒拍克的皮埃尔(Pierre de Belleperche,也写作Petrus de Bellapertica,约1247~1308)等人的“新法学”与此时的文学、历史与绘画等领域开始流行的人文主义没有直接的关系,他的法学著作甚至被指责为“也和其他法学家一样粗制滥造”。

[7]评注法学派的代表人物巴尔多鲁(Bartolus de Saxoferratis,英语写作Bartolus of Sassoferrato,1313/14~1357)和巴尔杜斯(Baldus de Ubaldis,也写作Baldo degli Ubaldi,约1327~1400)以及他们的后继者与文艺复兴早期和盛期的思想文化之变革同样没有多少直接的联系。总体上说,从14世纪开始到过后的一个多世纪里,法学(至少注释法学)似乎是在与欧洲文艺复兴运动相隔绝的环境中独自运行、自我成长的。诚如英国著名法律史学家梅特兰(Frederic William Maitland,1850~1906)等人在所著《欧陆法律史概览》中所言:对于文艺复兴“这场伟大的智识运动,法学家们还感到十分陌生。他们由于受到传统和日常习惯的限制,这种法律文化复兴的时机还没有成熟”。

[8]

直到15世纪末和16世纪初,文艺复兴运动的隆隆之声才缓步叩开法学的沉重、静寂之门,而首先推开这道重门的是一批法学界之外的人文主义者。

“人文主义者”(意大利语umanista,复数形式为umanisti)一词起源于15世纪中后期的意大利文学诗歌之中,

[9]乃特指文艺复兴时期投身于人文学科或人文学术[studia humanictatis/humanities,主要有五个学科,即语法、修辞、诗学(文学)、道德哲学和历史]研究的人,主要是从事此项研究的教师,他们本身可能就是艺术家、演说家、诗人或者戏剧家。

[10]这些人了解和掌握古典拉丁文和希腊文的深厚知识,对古典文化和古典文献有浓厚的兴趣,他们建立自己的学校,通过教学来表达时代的精神。

[11]

人文主义者带给法学的是不同于中世纪经院哲学的全新的研究视角以及新的分析和论证方法。

[12]他们受文艺复兴对古典时代经典之偏好的影响,从一开始即强调文献学的编纂,投身于复原古代经典作家们的确切文本(因为这些流传下来的版本常常是不完整、不精确的),

[13]他们在人文学术上的真正贡献在于他们以自己擅长的文字学、语言学、文献学和历史学等方面的专业知识鉴别古典文献的真伪,澄清了历史上流传已久的讹误知识。比如,意大利15世纪的人文主义学者、文献校勘学的奠基人洛伦佐·瓦拉(Lorenzo Valla,约1407~1457)于1440年完成其重要著作《论伪造的君士坦丁圣赐》(Declamatio de falso credita et ementita Constantini Donatione),

[14]根据史料和语言用法等方面的考证,对中世纪基督教界奉若神明的伪造文书《君士坦丁圣赐》(Constantini donatione/Donation of Constantine,一译“君士坦丁赠礼”)

[15]予以证伪,论述该文件不可能出自公元4世纪君士坦丁时代,从学术的角度粉碎了罗马教廷为自己的世俗权力辩护而制造的历史根据。

[16]不仅如此,在其所著的《论优雅的拉丁语》(De Elegantiis Latinae Linguae,1471年殁后出版)一文中,洛伦佐·瓦拉称赞罗马古典时期的法学家,同时谴责优士丁尼《国法大全》的编订者特里波尼安[Tribonian,希腊文Τριβωνιανσζ(trivonia'nos),约500至约547]以及中世纪[包括阿库修斯(Franciscus Senior Accursius,1181/85~1259/63)和巴尔多鲁等人在内的]所有法学家拉丁文“糟糕”[“巴尔多鲁、阿库修斯,他们讲的不是拉丁语,而是蛮语”(Bartolus,Accursius,qui non romana lingua loquantur,sed Barbara)

[17]];在他看来,所有的评注法学者对正确的拉丁文麻木不仁,故此,他们都不可能是适格的法学家。

[18]

人文主义者批评当时法学界的工作,主要在于他们对法学家们所依据的《国法大全》、特别是《学说汇纂》文本的可靠性产生质疑,进而根据自己的学业专长对这些文献进行校勘。

[19]

此处重点考察《学说汇纂》的文本鉴别与校勘工作。我们知道,无论注释法学派还是评注法学派在进行注释或评注的过程中均以11世纪在波伦亚使用的《学说汇纂》之“波伦亚手抄本”(littera Bononiensis)或“流行本”(littera Vulgata,“普及本”)为根据,并满足于此。

[20]然而,到了1406年,佛罗伦萨与比萨两城交战,佛罗伦萨人将藏于比萨城的一份源于公元6世纪的《学说汇纂》手抄本(“比萨手抄本”,littera Pisana)强掠过来,保存于佛罗伦萨美第奇家族藏书室[该藏书室图书于1494年遭受掠洗,16世纪重建,命名为“美第奇—洛伦佐图书馆”(Biblioteca Medicea Laurenziana,一译“梅迪契一罗伦佐图书馆”)],称“佛罗伦萨手抄本”(littera Florentina或Florentine)或“洛伦佐版本”(Codex Laurentianus)。阅读过“佛罗伦萨手抄本”的人文主义者(而不是法学家们)最先意识到,该手抄本是更为古老的、更接近于优士丁尼《学说汇纂》原作的文献。这里首先应当提及一个人,即安格罗·波利齐亚诺(Angelus Politianus,意大利文写作Angelo Poliziano,英文为Angelus Politian,1454~1494),他是一位15世纪的意大利诗人、人文主义学问家、佛罗伦萨柏拉图学园(the Platonic Academy in Florence)的重要成员。他在为佛罗伦萨美第奇家族藏书室收集整理手抄本的过程中,发现了“佛罗伦萨手抄本”(该手抄本极其珍贵,被严密库藏,很少外借,普通读者很难得到查阅的机会,只有通过特殊的仪式才拿得出来。

[21]1489年,波利齐亚诺在撰写的《杂集》(Miscellaneorum centuria prima)一书中对古典著作做了100条诠注,

[22]其中,他注意到《学说汇纂》之“波伦亚手抄本”或“流行本”存在某些讹误,而相信“佛罗伦萨手抄本”是优士丁尼皇帝于《学说汇纂》颁布不久(即6世纪50年代)送给罗马教皇维吉里[Pope Vigilius,500前至555(537~555年在位)]的。

[23]波利齐亚诺得到当时的佛罗伦萨城市统治者、被誉为“意大利天平上的指针”的洛伦佐·美第奇(Lorenzo de' Medici,1449~1492)的准许,打算出版该手抄本的完整校勘本,但由于英年早逝而未能如愿,仅于1490年完成《学说汇纂旧编》的校勘(他曾在这个本子的末尾注明校勘完成时间为“1490年7月19日中午12点30分”)。尽管他出的校勘版只是他所阅读的“佛罗伦萨手抄本”的一部分,但其确立了如下观念:“佛罗伦萨手抄本”乃《学说汇纂》的原型(archetype),是世人所能依据的“善本”(the best text)。

[24]在波利齐亚诺工作的基础上继续进行“佛罗伦萨手抄本”校勘活动的是意大学者和利外交家吕奇·博洛尼尼(Luigi Bolognini,1447~1508),但他不是合格的语言学家,并不胜任长期编辑手抄本的工作,故而成效不大。

[25]16世纪初期的德国学者格雷哥尔·哈罗安德尔(Gregor Haloander,拉丁文写作Gregoire Metz alias Haloander,1501~1531)于1525年赴意大利专程研究优士丁尼《国法大全》,部分地利用波利齐亚诺和吕奇·博洛尼尼的校勘注释和希腊文的部分文本,

[26]1529年在纽伦堡出版了一个《学说汇纂》的新文本[其标题为“Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta”,后称为“哈罗安德尔手抄本”(littera Haloandrina)]。但由于其去世亦早(1531年,哈罗安德尔死于一次牙科医疗事故,时年30岁),他出版的这个本子也并不令人满意。

[27]西班牙历史学家、塔拉戈纳大主教(archbishop of Tarragona)安东尼奥·阿古斯丁(Antonin Agustin,拉丁文写作Antonius Augustinus,意大利文写为Antonio Agostino,1517~1586)于1541在波伦亚大学获得两法(罗马法及教会法)博士(doctor juris utriusque),随后得到佛罗伦萨美第奇家族的许可,在助手的协助下开始研究“佛罗伦萨手抄本”,作了大量的注释,1543年出版《勘正与意见集》(Emendationum et opinionum libri Ⅳ.Ad Modestinum)一书,指出并试图修正“佛罗伦萨手抄本”和“波伦亚手抄本”(或“流行本”)中的部分缺漏或讹误。

[28]此书被誉为人文主义“审校类文献”(Die humanistische Obervatio)之“划时代作品”。

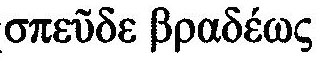

[29]不过,真正完成“佛罗伦萨手抄本”校勘工作的是意大利佛罗伦萨学者、科西莫·美第奇公爵(Duke Cosimo I de' Medici)的秘书勒里奥·托雷利(Lelio Torelli,拉丁文写作Laelius Taurellius,1489~1576)。有意思的是,在安东尼奥·阿古斯丁研究“佛罗伦萨手抄本”之时,勒里奥·托雷利并没有得到美第奇家族允许直接研究手抄本,但他坚持“慢工出细活”的原则[拉丁文Festina lente,希腊文

(speude bradeos)],从1543年开始,花了10年时间,在安东尼奥·阿古斯丁校勘的基础上(两人曾有书信来往,对“佛罗伦萨手抄本”均持“严格说”

[30]),得到其儿子弗朗西斯科·托雷利(Franceso Torelli,拉丁文Franciscus Taurellius)的协助,对整个手抄本的内容进行了三次通校。在弗朗西斯科·托雷利“致读者”的序言中,我们看到,托雷利父子后来直接“接触到美第奇—洛伦佐图书馆里的各种非常古老的手抄本”和“各种古代的碑铭”,特别是罗马著名的历史学家塔西佗(Cornelius Tacitus,约56至约120)的《编年史》前5卷,并依此编校《学说汇纂》;但他没有明确提及是否直接借阅过《学说汇纂》之“佛罗伦萨手抄本”,但根据序言行文以及他们当时的身份与角色看,他们应当是直接勘校过该手抄本的,因而最终于安格罗·波利齐亚诺去世近60年之际,即1553年,出版了《学说汇纂》的非注释本[拉丁文名称为Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis repraesentati,此本被简称为“托雷利版”( Editio Taurelliana Digestiorum)],

[31]“佛罗伦萨手抄本”从此才成为可供人们解读和研究的对象,勒里奥·托雷利本人也因此而成为意大利托斯卡纳地区人文主义学术圈子里的重要人物。

[32]

显然,由于上述人文主义学者(特别是勒里奥·托雷利和安东尼奥·阿古斯丁)的勘校工作,16世纪后半叶以降的法学家才可能对包括《学说汇纂》在内的优士丁尼《国法大全》有相对可靠的文本把握。比如,法国法学家雅克·居亚斯(Jacques Cujas,拉丁文写作Iacobus Cuiacius,一译“居雅斯”,1520~1590)在1553年勒里奥·托雷利出版《学说汇纂》非注释本之后,根据拜占庭原始文献、尤其是公元9世纪的拜占庭《巴西尔法典》(Basilica/Basiliken,一译“巴西尔法律全书”),

[33]开始对“佛罗伦萨手抄本”和“波伦亚手抄本”进行参酌比较(他在两个手抄本的关系上持“多元说”或“反对说”,即“波伦亚手抄本”不一定来源于“佛罗伦萨手抄本”,而有其他来源),于1570年首次出版《〈学说汇纂〉50卷要释》(Paratitla in libro quinquaginta Digestorum seu Pandectarum),这是16世纪《学说汇纂》最重要的研究作品。

[34]不过,他与托雷利一样也发现,即使“佛罗伦萨手抄本”,亦并非是完全无缺的,其中包含许多编订者们(特里波尼安等人)的篡改和添加(镶嵌),这些添加的内容曲解、割裂了罗马古典时期法学家的作品的真实性和完整性,因而必须对该手稿本身做文本校订(评判)处理,以恢复罗马法学经典作品的历史原貌。鉴此,他采取“开放式评注”(offene Rezension)的方法,根据流传下来的文献残篇,逐字逐句对手抄本进行勘校,通过这种方式复原了罗马古典时期的法学家们(帕比尼安、保罗、乌尔比安、尤里安以及莫德斯汀等人)的部分原作。

[35]16世纪法国法学家哥特弗雷德(Dionysius Gothofredus,1549~1622)也是在勒里奥·托雷利工作的基础上,于1583年整理出版优士丁尼《国法大全》全集(Corpus iuris civilis cum notis)无注释本(其注释本直到1589年才在法国里昂出版,哥特弗雷德生前曾于1604年和1612年两次再版注释本),史称“哥特弗雷德手抄本”(Littera Gothofrediana),

[36]包括《法学阶梯》、《学说汇纂》(哥特弗雷德对“佛罗伦萨手抄本”和“波伦亚手抄本”做了调和,但因为对阿库修斯的注释感兴趣,在两者不一致的地方,他经常放弃前者,而选择后者)、《优士丁尼法典》和《新律》四部分。尽管这本版本在萨维尼看来“质量较差”,

[37]但在在欧洲却通行了200年,被视为“新人文主义的流行本”(neue humanistische Littera vulgata)和“欧洲大陆共同法的重要法律渊源”,其编辑体例和结构安排一直沿用至今,优士丁尼《国法大全》从此才有了正式的名称。正是在哥特弗雷德编辑出版的《国法大全》版本的基础上,欧洲法学才在很大程度上达成统一。

[38]

显而易见,欧洲文艺复兴时期的人文主义

[39]及人文主义学者们的古典文献勘校活动搅动了中世纪末期和近代早期法学的一潭静水,打破了仅仅以罗马法注释为业的法学家们之自鸣得意的骄傲。

[40]“人文主义与西塞罗的碰撞……特别是与希腊法律哲学家的碰撞”打开了“获取关于法律原理和法律机构的新知识之门”。

[41]故此,受意大利注释法学派和评注法学派研究范式统治和束缚长达四个多世纪的欧洲法学界不得不面对来自人文主义学术及方法的挑战,一批法学家开始尝试运用伊拉斯谟、洛伦佐·瓦拉等人文主义者的研究进路,

[42]重新审视和探索法学的文献、历史、解释与适用等诸多领域的问题,从多学科(尤其是史学)的角度,探寻法律概念的真正含义,寻找仅仅适用于罗马社会的“纯粹罗马法”(pure Roman law),他们的工作从性质上看并不是像波伦亚法学派的创始人伊尔内留斯(Irnerius,一译“伊纳留”,约1055至约1130)那样去重新发现古籍经典(比如,《学说汇纂》的手抄本),

[43]而是对已经发现的古代原始文献重新定位和阐释。这样,在传统的注释法学和评注法学之外生成出一个智识志趣与理论目标相异的法学研究品类——优雅法学,即“人文主义法学”(Humanisitische Jurisprudenz)或“法律人文主义”(Der juristische Humanismus/Legal Humanism)。以此类研究为志业的法学家被笼统地归为“人文主义学派”(the Humanist School),“优雅法学派”,或“文雅学派”(Scuola dei Culti)。当然,我们也可以把他们称为“人文主义法学家”(简曰“人文法学家”)或“优雅派法学家”。

二、人文主义法学的发展脉络

人文主义和人文主义法学出现的时间界限并不重合。大约在意大利人文主义盛期过后将近一个世纪,人文主义法学才姗姗来迟,加入到人文主义思潮之中。在人文主义影响较大的地方,比如法国,法学家逐渐成为人文主义运动的承担者,进而形成一个声势渐浓的学派。按照学界通行的说法,人文主义法学大体上开始于1500年,

[44]延续至18世纪,其兴盛期在16世纪,盛期的中心在法国,尤其是在长期具有引领地位的宗教改革(新教)大学——布尔日大学(Bourges,法国国王路易十一在此地诞生,他于1463年捐助建立大学),此外尼德兰(包括荷兰、比利时、卢森堡等)也形成了一个副中心(Nebenzentrum),即创建于1425/1426年的鲁汶大学(Katholieke Universiteit Leuven,简称KUL,一译“卢万公教大学”)。

[45]从16世纪末、17世纪初开始,由于特殊的历史原因,人文主义法学的中心又发生了改变。

(一)人文主义法学形成的阶段(第一阶段)

在16世纪的早期,人文主义作为一种思想方式和思想风格开始真正进入法学领域,变得日益重要,事实上,16世纪的法学主要被人文主义法学派的成就所主宰。

[46]当然,人文主义并不是这个时期法律史上唯一重要的智识运动,人文主义法学也并非此一阶段唯一的法学思潮,在16世纪,有影响的法学思潮还有“西班牙后经院哲学”或“萨拉曼卡学派”、意大利的“实践法学”(practical Jurisprudence)

[47]以及德国的“《学说汇纂》之现代应用”(usus modernus pandectarum)运动,

[48]尽管如此,作为“欧洲文艺复兴”产儿及构成部分的人文主义法学[尤其是“高卢(法国)方式”]

[49]对欧洲法学的影响都是其他几种法学思潮无法比拟的。

第一批人文主义法学家像法学外的人文主义学者一样,把注意力集中在解开让注释法学派和评注法学派身陷其中的罗马法学文本(主要是优士丁尼《国法大全》)之流传及其舛误之谜,尤其是解决几个世纪以来所使用的《学说汇纂》之“流行本”(波伦亚手抄本)的诸多矛盾和荒谬之处。

[50]于是,法学家逐渐成为人文主义运动的主力军。在这个阶段,最有代表性的法学家是被称为人文主义法学“三巨头”(Triumvirat)或“火枪手”(Musketérs)的比代、阿尔恰托和查修斯,他们的名字标志着人文主义法学的开端。

[51]

纪尧姆·比代(Guillaume Budé,也写作Budaeus,1467~1540)乃16世纪法国古典学者、外交家和法学家,曾任法国国王路易十二(Louis Ⅻ,1462~1515)派往教皇利奥十世(Pope Leo Ⅹ,1475~1521)教廷的使节,后来在国王弗朗西斯一世(Francis Ⅰ,1494~1547)时代(1515~1547在位),任枫丹白露(Fontainebleau)皇家图书馆(法国国家图书馆的前身)馆长一职,与法国文艺复兴运动的骁将、著名作家拉伯雷有私人交往,被同一时代的另一人文主义巨擘伊拉斯谟称为“法兰西奇迹”(Marvel of France)。1530年,比代受弗朗西斯一世之命,创建法兰西学院(Collège de France),该学院重点研究希腊文、拉丁文和希伯来文,后来成为法国高等学术机构的一个中心,在复兴古典语言文学方面厥功至伟。比代的著述主要有《希腊语言评注》(Commentarii linguae Graecae,1529年),在法学方面的代表作为《〈学说汇纂〉第24卷注解》(Annotationes in ⅩⅩⅣ. libros Pandectarum,1508年),后一本书以安格罗·波利齐亚诺对“佛罗伦萨手抄本”的注解和评释作为自己方法的基础,关注《学说汇纂》中所发现的别异的字词,对《学说汇纂》流行本中缺失的希腊文本或拉丁文翻译的希腊文本予以重构,试图复原原始文本

[52],而且对当时的评注法学派[包括被视为正统的“阿库修斯注释”(Glossa Accursiana)]所导致的一系列错误的观念提出批判,

[53]指责他们的评注“过分忽略法律文献的历史背景去理解规则的含义”,“抹黑了《学说汇纂》的清晰性”,是必须要切除掉的“恶性肿瘤”(malignant cancer),由此引导法学家把自我的兴趣转向“前优士丁尼的罗马法”(the antejustinian Roman law)——罗马法史的研究。

[54]此书被德国19世纪法学史家罗德里希·冯·施廷琴(Roderich von Stintzing,1825~1883)‘誉为“带有语言学一古典学渊博知识之注释的典范”

[55]

安德雷亚斯·阿尔恰托(Andreas Alciatus,意大利文写作Andrea Alciato,英文写成Andreas Alciat,1492~1550)系意大利法学家和作家,生于意大利的米兰而成名于法国的布尔日,被认为是人文主义法学之第一阶段“最有影响力的法学家”。

[56]其身逢欧洲法学从评注法学派向人文主义法学派过渡的时期,早年深受人文主义学问之感染,学习过希腊一罗马古典文学,精通拉丁文和希腊语。1507年起在帕维亚大学拜巴尔多鲁学派的两位老师——迈诺的耶逊(Jason de Mayno,1435~1519)和菲利普斯·德西乌斯(Philippus Decius,1454至约1535)为师学习法学[据说从1513年后,阿尔恰托曾在著述中借鉴过安格罗·波利齐亚诺和吕奇·博洛尼尼的校勘成果,但他在著作中没有披露这一来源;不过,他最终于1516年在费拉拉大学获得“两法(罗马法及教会法)博士”],故此深谙意大利评注法学之道。

[57]但由于受人文主义熏陶,他并不满足于评注法学的注释,甚至对巴尔多鲁学派的传统径路(即偏向实用法学的“意大利方式”)提出批判,认为法学研究必须借重文法学、历史学和古代文献的知识,对素材进行自由的探讨,因而尝试利用其丰富的意大利文和希腊文的语言知识以及深厚的古代文化功底,将法律与人文研究结合起来,从历史和法学的角度重构罗马的政治法律制度,校勘罗马法文献,部分地复原罗马法律渊源的原貌。

[58]阿尔恰托的法学著作颇丰,主要有《〈优士丁尼法典〉后三卷注解》(Annotationes in tres posteriors Codicis Iustiniani libros,1515,该书写作于求学阶段,系其成名作)、《民法之悖论》(Paradoxa iuris civilis,1518)、《勘校集》(Dispunctiones,1518)、《疏漏集》(Praetemissa,1518)等。此外,其亦著有《论罗马帝国的程式》(De formula Romani Imperii,1559年殁后版)、《费拉吉鲁斯》(Philargyrus)和《寓意画集》(Emblemata或Andreae Alciati Emblematum Libellus,1531)等历史学和文学作品,在法国和意大利的多所大学任教。学术界公认,阿尔恰托之学术事业的辉煌时期是在布尔日任教期间(1529~1537年)。他把人文主义法学的火种,尤其是其在《〈优士丁尼法典〉后三卷注解》、《民法之悖论》、《勘校集》等著作中所运用的研究方法(注释古代文献时的简朴和纯正的风格,力主对法律原则问题的自由推论和“开放的形式”,强调系统地阐述法律观点)带到了布尔日大学,受到追捧[据说,法国16世纪著名神学家、加尔文教派的创始人约翰·加尔文(John Calvin,1509~1564)、弗朗西斯一世都曾慕名专程赴布尔日聆听过他的课程],

[59]呈燎原之势,由此而形成与“意大利方式”相抗衡的一种新的方法论和法学风格(相形之下,阿尔恰托的思想和方法在当时的意大利则影响甚微

[60])。因为这种法学风格的代表人物主要是法国学者,故而被称为“高卢(法国)方式”或“高卢学派”,但阿尔恰托乃该学派公认的奠基人,

[61]布尔日也因此而成为法国人文主义法学的大本营。

[62]

乌尔里希·查修斯(Ulrich Zasius,1461~1535)系“德国文艺复兴时期的法学家”(Jurist in the German Renaissance),其虽年长于阿尔恰托,甚至出生比纪尧姆·比代早6年,但成名却晚于他们两位。

[63]其出生地在德国的康斯坦茨,1481年在图宾根学习,1489年和1493年先后担任巴登市和弗莱堡市的书记官,1496年担任弗莱堡一所拉丁语学校的负责人,1499年在弗莱堡大学法学院学习法律,1501年40岁时获得法学博士学位,1506年任该校修辞学与法学教授,直至1535年在弗莱堡去世,享年74岁。查修斯的法学作品大多发表于晚年或殁后出版,主要有《午夜拾零:对〈学说汇纂〉中有关法之形成、不当得利和债法关系等问题的探讨》(Lucubrationes,1518)和《民法问题之我见》(Intellectus singulars et novi in nonnulla loca iuris civilis,1526)等。

[64]在《午夜拾零》一书中,他站在人文主义立场,批判评注法学派,把他们的评注称作“在文本周围扎根的庞大的藤蔓”,而他自己则关注文本的意义。他指出:“如果法学家不是始终如此盲目地信奉注释和巴尔多鲁的权威性,那么法的真谛现在会变得更为清晰、更加纯粹,大多数令人可憎的、充满了错误的注释也会消失。真正的解释者,只是那些主要通过自己的努力来理解法源的人,他们不再会讲授注释和评注,把它们当作真实、有用的东西。故此,理智不会被学术见解的喧嚣弄昏头脑。”

[65]基此,查修斯不再像评注法学派那样强调为时代的法律问题寻找可资利用的规则,而是揭示优士丁尼法律文本的原意,比如,他反对评注法学派把罗马法上的“过错”(culpa)分为五级的学说,而把它简化为“严重的”和“轻微的”两个等级,通过“属”(genus)与“量”(quantitas)的概念分析,发现了“可替代物”(res fungibilis)这一新概念,等等。由于查修斯的贡献,德国16世纪整个一代有名的法学家[如博尼法丘斯·阿默巴赫(Bonifacius Amerbach,1495~1562)、约翰·菲夏尔德(Johann Fichard,1512~1581)、约翰·西夏尔特(Johann Sichardt,1499~1552)和约阿希姆·米恩辛格·冯·弗隆德克(Joachim Mynsinger von Frundeck,1514~1588)]被引领到人文主义法学的阵营。

[66]

(二)人文主义法学发展的第二阶段

16世纪中叶以降,即,在比代、阿尔恰托和查修斯之后,人文主义法学发展至第二阶段。不过,其主要阵地既不是在意大利,也不是在德国,而是在法国,尤其是布尔日。

[67]

在这一谱系里,人物众多,其中包括夏尔·迪穆兰(Charles Dumoulin,1500~1566)、埃圭纳留斯·巴罗(Eguinarius Baro,1495~1550)、弗朗索瓦·杜阿伦、弗朗索瓦·博杜安(Francois Baudouin,1520~1573)、弗朗索瓦·孔南(Francois Connan,拉丁文写作Franciscus Connanus,1508~1551)、雨果·多内鲁斯(Hugo Donellus,也写作Hugues Doneau,1527~1591)、弗朗索瓦·霍特曼(Fran140107-1.jpgois Hotman,1524~1590)及安东尼·康修斯(Antonius Contius,1517~1586)等。

当然,在人文主义法学发展的第二阶段,最为著名的法学家是雅克·居亚斯,他被称为“最杰出的人文主义文本批评家”(the greatest humanist textual critic),1520年出生于法国的图卢兹,1555年接替弗朗索瓦·博杜安,担任布尔日大学教授,系阿尔恰托开创的法国布尔日人文主义法学派的代表和领袖人物。布尔日能够成为“高卢(法国)方式”的中心,主要得益于居亚斯,而且法国人文主义法学正是在居亚斯时期达到鼎盛。

[68]其著述涉猎领域广泛[除了勘校、出版优士丁尼的《法学阶梯》、《学说汇纂》之外,他还复原了罗马古典时期的法学家们的原作以及《狄奥多西法典》(Codex Theodosianus)的片段,整理《巴西尔法典》,撰写《封建法书》(The Consuetudines Feudorum)和《教令集》(The Decretals)的评注等],尤其是对罗马法文本的人文主义分析(其于1556~1585年间编辑出版《审校与勘正集》28卷[Libri observationum et emendationum,一译“校对修正评注全书”,其中第25~28卷殁后由其学生弗朗索瓦·皮图(Francois Pithou,1543~1621)于1595年整理出版]构成了其身后两个世纪的权威文本,稍后一代的著名法国法学家几乎全部都是他的弟子[其中最为有名的是安德烈·加亚尔(André Gaillart),其在16世纪中叶成为人文主义法学派理论之集大成者],居亚斯所开创的“添加研究”(Interpolationenforschung)一直影响至20世纪初。

[69]

除了法国之外,在尼德兰(低地国家),尤其是其南部地区(即现在的比利时),也形成了一股人文主义法学的力量,即“尼德兰人文主义法学”或“尼德兰法律人文主义”(Legal Humanism in the Netherlands),其中心主要在鲁汶大学。其代表人物主要有加布里埃尔·姆代尤斯(Gabriel Mudaeus,约1500~1560)、雅各布·莱维尔特(Jacob Reyvaert,约1535~1568)、马修·范·维森贝克(Mattheus van Wesenbeek,拉丁文写作Matthaeus Wesenbecius,1531~1586)、韦格留斯(Viglius,1507~1577)等。总体看来,16世纪鲁汶大学以加布里埃尔·姆代尤斯为核心所形成的人文主义法学派尽管也有一定名气,但无论在当时的势力上、还是在后来的影响力上都难以与(尤其是雅克·居亚斯任教期间的)法国布尔日人文主义法学派相提并论。

(三)人文主义法学发展的第三阶段

16世纪中后期,法国爆发对胡格诺派(Huguenots,一译“雨格诺派”,信奉“归正宗”或“加尔文宗”的派别,即“加尔文派”在法国的称谓)的宗教战争。在此期间[尤其是1572年圣巴托罗缪之夜惨案(Massacre of Saint-Bartholomew's Day/Bartholom

usnacht)

[70]之后],有一批皈依新教(加尔文教)的法学家也卷入宗教冲突之中,

[71]一同遭受迫害[比如,在民法体系和方法论上颇有造诣的约翰内斯·科拉修斯(Johannes Corasius,1513~1572)就死于圣巴托罗缪之夜

[72]]。于是,他们中的一部分被迫出逃法国,转赴荷兰、德国(如莱顿大学、海德堡大学等),促成了那里的新一代人文主义法学派的兴起。

[73]

这样,人文主义法学就进入第三阶段。这个阶段的人文主义法学的中心主要是荷兰的莱顿大学(University of Leiden/Leyden)。莱顿位于尼德兰北部(荷兰),其大学于1575年创建,该大学建立伊始即成为抗衡尼德兰南部的鲁汶天主教大学的重镇,一批在法国受到迫害的信奉新教的人文主义法学家逃亡此地,其中就包括雨果·多内鲁斯。

[74]他作为加尔文教徒在1572年圣巴托罗缪之夜遇到生命危险,在学生的帮助下,先是逃到瑞士日内瓦,1573年到德国海德堡大学担任教授并任校长,1579年接受荷兰当局邀请,到莱顿大学任教,直到1587年,他的渊博知识使其成为莱顿大学的显赫人物之一,给该地传播了人文主义法学的火种。

[75]从此,以莱顿大学为中心逐渐形成了一个“优雅法学”或法律人文主义的拥护者构成的法学家群体,他们在16世纪末、17世纪上半叶开始崭露头角,在17世纪末和18世纪上半叶,其活动达到高潮。这就是所谓的“荷兰优雅学派”(the Dutch Elegant School/Holl

ndische elegante Schule),

[76]它有时也被笼统地称为“优雅法学派”(the school of elegant jurisprudence)。相应地,人文主义法学的第三阶段也被视为“荷兰法律人文主义时代”(The age of Dutch legal humanism)。

[77]

“荷兰优雅学派”虽部分地承继了法国人文主义法学的传统,但这一派的法学家并不像法国人文主义法学家那样仅仅满足于罗马法学的文献整理、勘校和知识考古,他们中的一些人也很强调“实践法学”或“《学说汇纂》之现代应用”,其在知识和方法上可能还受到16世纪“西班牙后经院哲学”[“第二波经院哲学”(Secunda Scholastica)]和17世纪中叶的“西班牙(萨拉曼卡)法律人文主义学派”(Spanish legal humanists)的影响。

[78]也就是说,属于广义的荷兰学派的法学家在学术上存在着三种取向:一是持守纯粹的“高卢(法国)方式”,并在这一传统上继续发展,这一派属于狭义的或真正意义的“优雅法学派”;二是重视“实践法学”或“《学说汇纂》之现代应用”,持守“意大利方式”或“学说的共同意见”原则和论辩逻辑,这一派属于“实践派”(praxstica);三是既希望保守中世纪学问或“意大利方式”的优点,又倾向遵循人文主义学派或“高卢(法国)方式”的宽泛路线、吸收古代文献的人文与修辞品质,这一派可以看作是“融合派”或介乎“意大利方式”和“高卢(法国)方式”之间的“第三学派”(a third school)。

[79]

笼统地说,在学术上持上述第一种和第三种取向的荷兰法学家均属于“荷兰优雅学派”,其代表人物主要有埃弗拉尔德·范·布龙科斯特(Everard van Bronchorst,1554~1627)、胡果·格老秀斯(Hugo Grotius,一译“格劳秀斯”,1583~1645)、阿尔诺德·文纽斯(Arnold Vinnius,1588~1657)、乌尔里希·胡贝尔(Ulrich Huber,1636~1694)、约翰内斯·弗特(Johannes Voet,1647~1713)、格拉德·努特(Gerard Noodt,1647~1725)、安东尼乌斯·舒尔廷(Antonius Schultingh,1659~1734)、科内利斯·范·宾科尔舍克(Cornelis van Bynkershoek,1673~1743)等。如英国著名法律史家梅特兰等人指出:“荷兰……在17世纪中叶能够绽放出象征着国家力量的智慧之花。知识在这个国家里受到极度的推崇,不久,荷兰便出现了几位世界级的著名法学家。他们的作品显示出简洁的风格和创造性的思维,并将理论与实践巧妙地结合起来。他们被誉为‘优雅派法学家’(jurisconsulti elegantiores)。”

[80]

三、人文主义法学派的理论—方法特征

根据上文的叙述,我们大体可以看出,法律人文主义是作为注释法学、尤其是评注法学(巴尔多鲁主义)的对立面出现的,这是我们考察人文主义法学派之思想特征的一个重要的着眼点。

[81]

(一)人文主义法学的思想倾向与理论旨趣

面对14、15世纪各国法律适用的难题,评注法学派曾经在优士丁尼《国法大全》文本的基础上创造性地提出了一系列法律实践中可以应用的规则和原理。

[82]总体上看,评注法学派属于法学上的“实践派”或“实践法学家”(práticos)。

[83]不过,在人文主义法学派看来,评注法学派在法律实践上的理论成就不能掩盖他们在知识论和方法论的缺陷,尤其是,他们对于经过“优士丁尼添加”(Justinian's interpolations)的《国法大全》的迷信、古典语言知识上的欠缺以及他们所使用的拉丁语之粗俗风格都是令人不能忍受的。故此,人文主义法学家极力抨击评注法学派所使用的经院主义论证方法,

[84]批评评注法学者“拖延、浪费时间、无效率的教学方式”,认为他们借用逻辑工具所进行的评注变成了“日益迟钝、没落的常规工作”,贬斥评注法学派的学说在司法实践和法教义学上的价值,力图纠正评注法学派的“错误方向”。

[85]人文主义法学派祭出“优雅法学”大旗,呼吁“回归罗马法原典”,要求法学家们从优士丁尼编纂者和中世纪注释法学者们的“添加”中解放出来,

[86]利用在语言学、文献学和历史学上知识的优势,修复古代以“优雅”的拉丁文写成的法律文献,其基本假定是:古典时期法学家的著作和前优士丁尼法(Pre-Justinianic law)必然优越于优士丁尼时代的著作和法律。

[87]当然,在人文主义法学家眼里,中世纪注释法学派和评注法学派的作品质量无论在语言上还是文风上则更显低劣。这样,人文主义法学派(至少法国布尔日法学派)在学术上的根本倾向和关怀不再是评注法学派所崇尚的实践法学,不再基于实践目的来看待罗马法,而是把罗马法学当作古代文化学(Altertumswissenschaft),即,把罗马法作为一种纯粹的历史现象来研究。基于这样的认识,他们把学习拉丁文和希腊文看作是法律学习和法律知识获取的不可或缺的技能,把精通“流利的、优雅的拉丁文”视为“真正的法学家”(esse Iurisconsultum)的必备条件。

[88]

正是由于上述原因,在人文主义法学盛行时期,人文主义法学家把他们的活动主要集中在罗马法文献(主要是优士丁尼的《国法大全》)的校勘、整理与评释,其目标在于澄清《国法大全》版本中的讹误,希望通过修复优士丁尼文本而使自己的时代能够有“更好的法律”、“更好的法学”、“更好的司法”和“更好的社会生活”。

[89]基于这样一种“内在的动力”,他们把目光投向前优士丁尼的法律渊源以及前优士丁尼之法学家们的著作,编辑出版可靠的古典法律及法学著作文本,借助罗马法史的知识来阐明优士丁尼的法律。

[90]比如,这个时代的弗莱芒人文学者、法学家彼得·爱基迪乌斯(Petrus Aegidius,也写作Petrus

gidius,Peter Giles, Peter Gilles,1486~1533)1517年在鲁汶编辑出版《盖尤斯摘要》(Gai epitome)和保罗的《判决集》(Paulus' sententiae);法国法律史家埃玛尔·迪·利维尔(Aymar du Rivail,1491~1558)根据散见的史料重构《十二表法》,于1515年整理出版其中的第一部分(Iuris Consulti Ac Oratoris Libri De Historia luris Ciuilis Et Pontifici,1515),弗朗索瓦·博杜安在此基础上于1550~1557年间出版三卷《十二表法》文本;法国法学家雅克·拉比特(Jacques Labitte,?~1603)根据托雷利父子编辑整理的“佛罗伦萨手抄本”,于1557年出版《学说汇纂》中所包含的法律著作索引(Index legum omnium quae in Pandectis continentur,1557;根据这个索引,人们很快就可以浏览到《学说汇纂》题引标示的尤里安、阿菲利加或帕比尼安等人著作的残篇);雅克·居亚斯于1558年出版保罗的《判决集》;居亚斯的学生皮埃尔·皮图(Pierre Pithou,1539~1596)于1573年出版《摩西法与罗马法汇编》(内容涉及帕比尼安、保罗、乌尔比安、盖尤斯、莫德斯汀等罗马五大法学家的著作残篇;其书名很长,简称为:Collatio Mosaicarum et Romanarum legum,1573)等。

[91]可以看出,仅就研究和出版前优士丁尼罗马法和法学家著作而言,16世纪是“一个辉煌的世纪”,

[92]当然这个世纪也是书籍印刷出版业的“黄金时期”。

[93]

不仅如此,为了澄清《国法大全》,尤其是《学说汇纂》版本中的诸多问题(“优士丁尼添加”,法律和著作的名称及年代错误等),16世纪的人文主义法学家们也很重视公元5世纪末、6世纪初的各蛮族法典(Leges barbarorum)、优士丁尼之后的法律文献的研究,特别是对拜占庭中后期的法律、中世纪法律渊源、甚至包括注释法学派的著作(比如阿佐的法典讲义)之编辑出版。

[94]其中主要包括:法国法学家和历史学家让·迪·梯莱特(Jean du Tillet,拉丁文写作Tillius,?~1570)于1550~1551年间编辑出版的《狄奥多西法典》(Codex Theodosianus)、《勃艮第法典》(Lex Burgundionum)、《萨利克法典》(Lex Salica)、《利普里安法典》(Lex Ripuaria)、《萨克逊法典》(Lex Saxonum);

[95]皮埃尔·皮图于1579年出版《西哥特法典》(Codicis Legum Wisigothorum Libri Ⅻ,1579);

[96]法国法学家布瓦耶的尼古拉斯(Nicolas de Bohier,也写作Boyer,1469~1539)于1512年出版《伦巴第法典》(Leges longobardorum seu Capitulare divi ac sacratissimi Caroli Magni imperatoris,1512);

[97]法国人文学者、法学家埃尼蒙德·博尼菲迪乌斯(Enimundus Bonefidius,也写作Ennemond Bonnefoy或Bonnefoi,1536~1574)于1573年出版希腊文一拉丁文双语的《东方法三卷》(Juris orientalis libri Ⅲ,1573;其包含拜占庭法律中有关《学说汇纂》的部分)

[98]等。

鉴于当时优士丁尼《国法大全》,尤其是《学说汇纂》的版本尚有存疑的情形,人文主义法学家投身于罗马法文献的校勘、出版方面,这种学术旨趣本身没有什么问题,不过,一旦将这种学术旨趣和工作提升至“神圣”的地步,不免走向了另一个极端:应当说,由于反对意大利评注法学(巴尔多鲁主义),至少法国人文主义法学或“高卢(法国)方式”多少有些轻视法学的“实践取向”(die praktische Orientierung)。正如奥地利著名法学家欧根·埃利希(Eugen Ehrlich,1862~1922)在《法社会学原理》中指出,无论法国人文主义学派,还是后来的荷兰优雅学派,他们“只是想讲授历史上的法,并且让司法尽可能妥善地对此加以应对”。

[99]因而,他们同时也就把“法学家法”(Juristenrecht)变成了纯粹的语言学家、历史学家和修辞学家之知识志趣的“教授法”(Professorenrecht),一种“历史上的法”,而非“实践上的法”;其实,这些“教授法”是一套主要具有考据学和文献校勘价值而缺乏与法律实践相联系的学问知识。

[100]在这个意义上,人文主义法学家“简直可以称得上是历史学的和文体学的法学家”。

[101]

16世纪,持守正统的“意大利方式”的法学家也大有人在,他们对人文主义法学[主要是“高卢(法国)方式”]的思想倾向与理论旨趣进行过批评,比如16世纪意大利方式(评注法学派)的追随者和代表人物马修斯·格里巴尔多斯·穆法(Matthaeus Gribaldus Mopha,也写作Mattheo Gribaldi Mofa,1500/1505~1564)在其法学方法论著作《论法学研究方法三卷本》(De methodo ac ratione studiendi libri tres,1541年版)中就曾指出人文主义法学派的理论与教学的失当,进而维护评注法学派的基本立场和方法;当时,另一位在国际法学科上曾经有过奠基贡献的意大利法学者、1581年起任英国牛津大学民法教授的阿尔贝里科·真蒂利(Alberico Gentili,也写作Gentilis,1552~1608)于1582年在伦敦出版《论法学解释的六篇对话》(De Juris Interpretibus Dialogi Sex)一书,坚定地支持“巴尔多鲁派的方法”(the bartolist method),反对法国人文主义法学家(尤其是雅克·居亚斯)研究罗马法渊源的方式。

[102]在笔者看来,马修斯·格里巴尔多斯·穆法和阿尔贝里科·真蒂利的立场和态度在一定程度上代表着16世纪意大利法学界和法律界的态度和立场(他们仍然充满自信,坚信优士丁尼法律文本、注释和评注对于完全理解法律是必不可少的),

[103]当时,意大利的法学家由于受正统的“意大利方式”的影响而对“高卢(法国)方式”普遍较为冷淡,他们中间曾经流传这样的谚语:“精通流利、优雅的拉丁文,绝不可能是真正的法学家”(Nullum esse lurisconsultum posse,qui Latine loqui et eleganter sciat),“不是巴尔多鲁派学者,不能算是良好的法学家”(nemo bonus íurista nisi bartolista)。

[104]这些谚语,是当时意大利法学界、特别是法律实务界对待人文主义法学的心态写照。

不过,话又说回来,意大利法学界(包括法律界)对“高卢(法国)方式”的抵牾并不能真正阻止人文主义理念“稍后的胜利”,

[105]因为人文主义法学家提出的方案和他们在法学的工作及贡献正好弥补了“意大利方式”的缺陷,部分地克服了评注法学派所遭遇的理论与方法上的危机,这一历史本身是不容抹杀的。

[106]

(二)“法律民族主义”产生

人文主义运动不仅激起复古之风,而且也在一定程度上唤起了欧洲各地的人们对本民族(本国)语言、文化、习惯和制度的认同和热衷:他们“将政治、宗教改革者的反罗马意识与人文主义式的祖国之爱结合在一起”;不言而喻,人文主义也是促成这个时期的“民族国家”(nationale civitas)的一种教育。

[107]实际上,这是人文主义运动中出现的一种吊诡情形:如上所述,早期人文主义者最大的愿望莫过于恢复拉丁文古典运用的纯洁性,但是无论在意大利、法国、英国、还是西班牙,在所有这些国家里,古典运用的复活却导致了当地民族语言的繁荣,它们不再依赖拉丁文的输血,

[108]伴之出现了一种文化上的“民族主义”倾向。

上述倾向也体现在法学领域,产生一种“法律民族主义”(juridical nationalism/legal nationalism),

[109]这种倾向在一定程度上代表着人文主义法学的“方法论转向”(methodological turn),即从单纯地关注和研究罗马法和“共同法”转向有意识地观察、整理和编纂本国法或国内法( national law)。

[110]此种方法论转向的动因可能来自两个方面:其一,随着政治、经济和商业的发展,欧洲中世纪以来逐渐形成了许多新的法律领域(比如,公法,

刑法和商法),在这些法律领域(特别是商法),优士丁尼法典已经很难发挥作用、有所作为。在此情形下,15世纪后,各国(诸如法国、荷兰、德意志、葡萄牙等)开始编纂本国的习惯法,

[111]这种“新的法律现实”也改变了法律知识的存在方式:人文主义法学家在研究本国民族法时不再直接从优士丁尼法典中寻找答案,而是来源于对本国法律实践和政治实践的历史考察,他们采用一种“比较的方法”研究来自不同地区的实践经验,把“本国法”作为罗马法和教会法之外的另一种法学权威的备选来源。

[112]其二,由于“优士丁尼添加”或“特里波尼安镶嵌”

[113],人文主义法学家内部出现对优士丁尼《国法大全》,尤其是《学说汇纂》编纂的质疑,进而导致一种“反罗马主义”(The anti-Romanism)或“反罗马意识”的觉醒。它表现为人文主义法学家们的民族主义情感的生成和上升。如上所述,在此方面,最为著名的代表人物就是法国的法学家弗朗索瓦·霍特曼。他在1567年所撰写的《驳特里波尼安》一文中指出,《国法大全》对法学家没有任何用处,法国法的编纂不应以优士丁尼法为依据,而应以法国的本土习惯为基础。

[114]霍特曼的主张不仅唤醒了其他法学家们,使他们鼓起勇气使用本国法,使用本国的语言取代拉丁文(尽管这种取代并不利于欧洲学者之间的学术交流)来从事对本国法的研究和写作,而且更为重要的是,他的主张对于法学方法也具有特别的意义:因为罗马法是固定的和成文的,故而产生了形式的(烦琐、僵化的)经院主义解释方法,相形之下,本土习惯法(lex terrae )是不成文的,适合于法官更富创造性的、(自由的)解释技术。

[115]