·法学专论·

环境民事公益诉讼判决的效力扩张结构

马登科

内容摘要:环境侵权之债中,侵权行为、损害结果和因果关系为权利发生要件,法定免责事由为权利妨害要件。侵权行为、损害结果为原告承担证明责任,因果关系和法定免责事由由被告承担证明责任。《

最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第

30条规定的前诉公益诉讼所认定事实对后诉私益诉讼的扩张效力,不是基于既判力、争点效、反射效,而是生效裁判认定事实为免证事实的传承,并考量后诉当事人在前诉裁判确认事实过程中的程序保障度作出的差异性回应,尚需进一步完善为:同一污染环境、破坏生态行为的前诉公益诉讼裁判所作的是否存在侵权行为、因果关系以及法定免责事由的事实认定,后诉环境私益诉讼原告主张适用的,无需举证证明,但被告有相反证据足以推翻的除外;前诉裁判所作的裁判方法,后诉原告主张援引时,应当参照适用。

关键词:构成要件;免证事实;片面扩张;程序保障;判例指引

中图分类号:D915.2

文献标识码:A

文章编号:1004-9428(2022)02-0161-16

环境侵害案件具有复合性。同一污染环境、破坏生态行为,损害环境公益,往往会同时危及普通民事主体的人身财产安全。基于公私分野的原理,不同主体可以分别提起环境民事公益诉讼和环境民事私益诉讼。

[1]分别诉讼时,为协调二者在查明事实、适用法律等诸多共通性事项,《

最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称

《环境公益诉讼解释》)第

30条作了规定。

[2]然而,该条第1款规定“已为环境民事公益诉讼生效裁判所认定的事实”所指事实究竟是判决主文所确认的事实还是判决理由所确认的事实?私益诉讼原告有异议可以相反证据推翻,而被告没有被赋予同样的诉讼权利,是基于既判力、预决效、还是证明效?

[3]分别针对私益诉讼原告和被告作出不同的效力规定的法理依据何在?另外,该条第2款所规定的“对于环境民事公益诉讼生效裁判就被告是否存在法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形、行为与损害之间是否存在因果关系、被告承担责任的大小等所作的认定”究竟是判决主文所确认的事实还是判决理由所确认的事实?环境私益诉讼被告有异议可以相反证据推翻,而被告无权主张对其有利的事实,是基于既判力、预决效、还是证明效?分别针对私益诉讼原告和被告作出不同主张权利的法理依据何在?第1款和第2款之间究竟是什么关系?上述问题需要认真梳理,以探寻环境民事公益诉讼判决效力应然扩张之路。

一、环境侵权诉讼判决效力扩张的要件事实结构

在我国,环境民事公益诉讼是指以与本案没有直接利害关系但代表公共利益的法律规定的机关和组织为原告,以环境侵权人为被告向法院提起的要求其承担生态环境修复责任和赔偿责任的诉讼。

[4]如何分析民事案件,把握案件事实和权利主张之间的关系,不同国家有着各自的学术传统和历史背景。实行判例法的英美法系国家,注重论题式和归纳法的思维,通常采用个案分析(case by case)的方法,属于事实出发型模式;而成文法国家,往往强调体系化和演绎法的思维,属于规范出发型模式。

[5]在规范出发型国家,典型的民事权利主张和诉讼案件结构为“谁得向谁,依据何种法律规范,主张何种权利”,核心事务是“探寻得支持一方当事人,向他方当事人有所主张的法律规范”,即请求权规范基础(Anspruchsnormengrundlage)。

[6]其民事实体法的权利体系,通常是以“若一定的事实关系存在,则会发生一定的法律意义上的效果”的形式构成。前者被称为法律要件或者构成要件,后者被称为法律效果。法律效果能否被承认,取决于符合其发生要件的具体事实也即法律要件事实是否存在。

[7]我国作为规范出发型国家,在民事审判逻辑上适用三段论形式,以法律规范为大前提,以案件事实为小前提,将事实涵摄于法律规范,检验案件事实是否满足法律规范的事实构成并因此产生该规范所规定的法律后果。其中,民事实体法上的主要规范可以分为对立的两种,一类是使请求权得以产生的基本规范(Regalnormen)的权利形成规范,即请求权基础(Anspruchsgrundlage),一类是对请求权加以否定的对立规范(Ausnahmennormen),包括“权利妨碍规范”“权利消灭规范”和“权利阻碍(排除)规范”。

[8]环境侵权诉讼就是依据环境侵权的请求权的权利形成规范及其对立规范,提供证据以证实相关事实是否涵摄于该法律规范的攻防过程。

(一)权利存在要件(权利形成规范)

环境侵权责任的请求权基础可在《

民法典》等法律和相关司法解释上检索。例如,检索《

民法典》,第

1165条规定过错责任和过错推定责任,

[9]第

1166条规定了无过错责任。

[10]第1166条的“依照其规定”是准用性规定,为寻求“无过错责任类”请求权基础提供进一步指引。检索《

民法典》第

1229条的规定,

[11]环境侵权之债的权利形成规范可分解为:(1)侵权行为,即污染破坏环境行为;(2)损害结果;(3)侵权行为与损害结果之间有因果关系,“因……造成”的句式可解释为内嵌了因果关系要件。该条没有区分污染环境、破坏生态的行为人是否有主观过错。《

最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称

《审理环境侵权案件解释》)第

1条第1款第一句规定,环境侵权责任实行的是无过错责任,准用《

民法典》第

1166条“无过错责任”的规定。

[12]当上述三个构成要件成就时,污染环境、破坏生态的行为人应当承担侵权责任,原告可以根据该法律效果,向行为人主张生态环境修复责任和赔偿责任。

[13]在环境民事侵权诉讼中,当事人和法官就可以根据《

民法典》等民事实体法所揭示的类型化事实,依据其主张“产生法律效果所必要的民事实体法(作为裁判规范的民法)要件对应的该当具体事实”,依要件事实构成承担主张责任和证明责任。

[14]

依《

民法典》第

1230条[15]的规定,就因果关系的证明责任分担上,实行的是污染破坏者(侵权人)承担规则。对于环境侵权之诉的要件事实之一,污染破坏加害人能够证明污染环境、破坏生态行为和损害结果之间不存在因果关系,可以免于承担相应的民事责任。至于侵权行为、损害结果本身的证明责任分配,依据《

最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称

《民诉法司法解释》)第

91条第1款第1项的规定,

[16]由权利主张方承担证明责任。

[17]这符合“主张责任的分配与证明责任的分配一致”的通说。

[18]

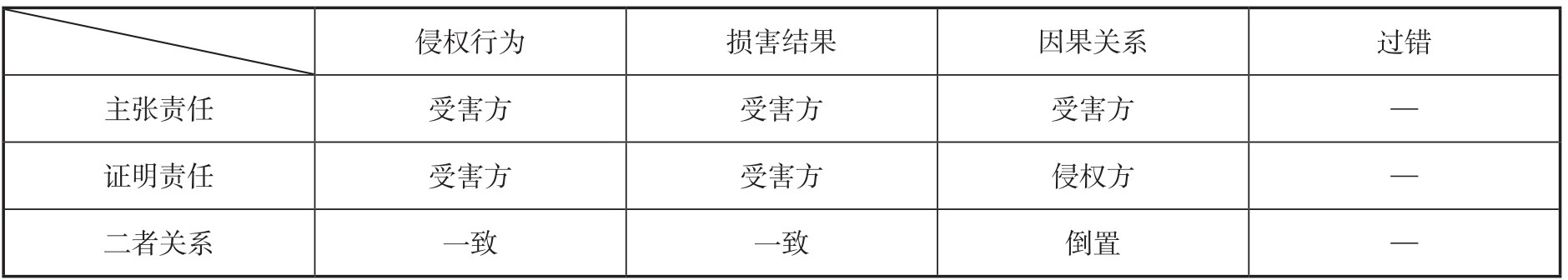

综上,环境侵权之债因实行无过错责任原则,其权利存在要件(权利形成规范)可归纳为:受害方应当主张侵权行为、损害结果、因果关系。其中,受害方对侵权行为、损害结果承担证明责任;因果关系尽管主张责任是受害方,但证明责任是侵权方,实行证明责任倒置。

(二)权利否认要件(权利例外规范)

(二)权利否认要件(权利例外规范)

权利请求加以否定的例外规范在我国

《民诉法司法解释》第

91条第1款第2项中表述为权利变更要件、权利消灭要件和权利妨害要件。

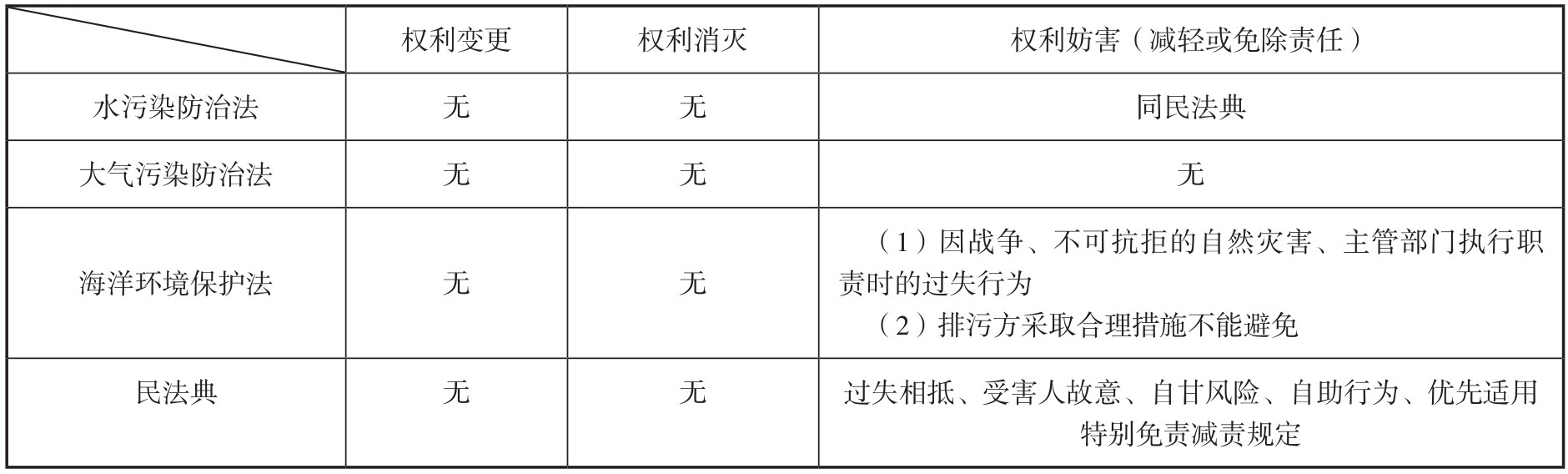

[19]有关权利变更、权利消灭要件,因现行法律和司法解释没有作出特别规定,应适用民事法律关系的一般规则。

有关权利妨害规范,《

民法典》第

1230条通过法定免责事由进行了规定。依据

《审理环境侵权案件解释》第

1条第3款规定:“侵权人不承担责任或者减轻责任的情形,适用

海洋环境保护法、

水污染防治法、

大气污染防治法等环境保护单行法的规定;相关环境保护单行法没有规定的,适用

民法典的规定。”《

水污染防治法》的免责规则和《

民法典》第

1230条实质内容相同,

[20]《

大气污染防治法》现有条文未作规定,《

海洋环境保护法》第

91条规定了因“(1)战争;(2)不可抗拒的自然灾害;(3)负责灯塔或者其他助航设备的主管部门,在执行职责时的疏忽,或者其他过失行为”情形,排污方采取合理措施不能避免时可免除责任。《

民法典》在第1173-1178条

[21],规定了过失相抵、受害人故意、第三人过错、自甘风险、自助行为(正当防卫、紧急避险等)、优先适用特别免责减责规定等六种可以不承担民事责任或者减轻责任的事由。因环境侵权诉讼一般不以履行职务行为的行为人为被告,遵循《

民法典》第

1233条[22]和

《审理环境侵权案件解释》第

5条第3款对第三人过错的特别规定,

[23]《

民法典》背景下的环境侵权诉讼的法定免责事由只能是过失相抵、受害人故意、自甘风险、自助行为、优先适用特别免责减责规定五种情形。

如此,我国环境侵权诉讼的权利否认要件(权利例外规范)为:环境侵权诉讼的权利变更、权利消灭、权利妨害原则上由污染方主张,由污染方承担证明责任(如果受害方主张权利变大时,应当是受害方主张,由受害方承担证明责任)。其中,现行法律和司法解释只对减轻或免除行为人责任的权利妨害要件作了特别规定。

(三)辩论主义的修正

(三)辩论主义的修正

在辩论主义体系中,“任何一造并无须为对方提出武器,亦无自我揭示不利事实之义务”曾是主流观点。

[24]这与英美法系当事人“各尽其是”(each person for himself)的对抗制异曲同工。在环境污染、医疗损害、消费者侵权等事实或者证据偏在的“现代型”诉讼中,常有一方当事人无可归责地不能履行相关义务(责任)的情况,机械贯彻“任何一造无提供他造攻击自己,而使对造获得胜诉之武器”的传统辩论主义法理,将有使此类诉讼沦为当事人之间掌握事实和证据程度竞赛的危险。为克服仅由一方当事人对其有利之事实予以主张、说明及举证所带来的弊端,自上世纪七八十年代开始,强调任何一方当事人均有帮助法院发现真实的“事案解明义务(Die Aufkl?rungspflicht)”

[25]理论开始涌现,

[26]即在负证明责任当事人无法具体陈述其主张或证据主题、证据方法时,无论案件事实对其有利或不利,对方当事人负有真实完整陈述案件事实、提出证据资料以及忍受勘验的义务。

[27]

环境侵权诉讼中,由于现代企业的高度专业化和复杂化,有关侵权行为的核心数据通常难以被受害方掌握,负有主张责任和证明责任的受害方(原告)往往无法举证。对此,

《环境公益诉讼解释》第

13条规定:如果“法律、法规、规章规定被告应当持有或者有证据证明被告持有”,“原告请求被告提供其排放的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息”,而“被告拒不提供”,“如果原告主张相关事实不利于被告的,人民法院可以推定该主张成立”。该规定可以在

《民诉法司法解释》第

112条的“文书提出命令”和《

最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规则》)第48条中找到相同法理,

[28]即当主张责任和证明责任为一方当事人,但是证据却偏在于另一方当事人时,为解决应负举证责任一造当事人之不可归责情况下之举证困难,对不负证明责任一方当事人课以诉讼法真实发现之协力义务。在我国,对是否已经或者是否应当将“事案解明义务”普遍化,存在“一般性拒绝、一般性接受和例外性接受”三种观点,

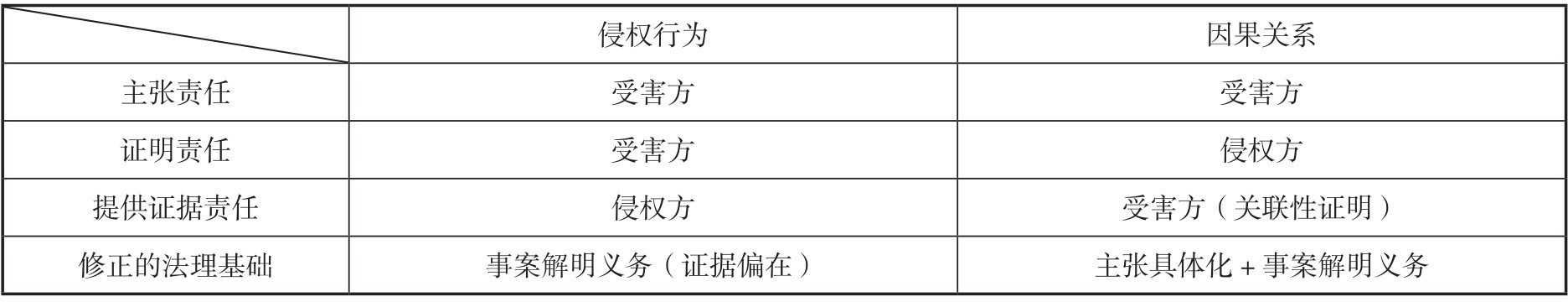

[29]但是,在环境侵权诉讼中,对污染破坏等侵权行为的证据提供责任调整是没有争议的。受害方(原告)承担侵权行为的主张责任,出现证据偏在时,侵权方(被告)承担侵权行为的证据提供责任(行为意义上的责任),但侵权方完成证据提供责任后,该侵权行为的证明责任仍然由受害方承担。

[30]

环境侵权行为的形式复杂多样,同一损害后果可能由数个不同的行为引起,污染行为与损害后果的发展时间间隔较长,因果关系具有不紧密性和隐蔽性。加之证据容易灭失,受害人往往不容易获得。为此,在因果关系的主张责任和证明责任分担上,我国实行证明责任倒置规则,即受害人承担主张责任,污染者(加害人)承担证明责任。但完全由污染者(加害人)证明污染行为与损害后果之间无因果关系,也将出现证明上的困难。为平衡二者之间的关系,在适用辩论主义的前提下,按照真实完整陈述的要求,负有主张责任的当事人,必须积极地向法院主张有利于自己的要件事实。为此,

《审理环境侵权案件解释》第

6条规定,被侵权人根据《

民法典》第

1229条规定要求承担生态环境修复责任或赔偿责任等侵权责任的,应当提供证据材料除了证明侵权行为、损害结果外,还应当证明“侵权人排放的污染物或者其次生污染物、破坏生态行为与损害之间具有关联性”。

[31]其实,

《审理环境侵权案件解释》第

6条所规定的证明“侵权人排放的污染物或者其次生污染物、破坏生态行为与损害之间具有关联性”,并非要求承担“因果关系”主张责任的受害方对此承担证明责任,而是要求其行使主张责任具体化,即“要求当事人作出具体的陈述,而且禁止当事人作纯为恣意的、射倖式的陈述”。

[32]当然,这也包含有“事案解明义务”的一定证据提供责任要求,以解决环境民事侵权诉讼证据调查的空洞化问题。

二、环境民事公益诉讼判决效力扩张的原理结构

二、环境民事公益诉讼判决效力扩张的原理结构

已为人民法院发生法律效力的裁判所确认事实的效力,《

最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第

75条规定,当事人无需举证,但对方当事人有相反证据足以推翻的除外。该内容为

《民诉法司法解释》第

93条和《证据规则》第10条所重申。

《环境公益诉讼解释》第

30条有关环境公益诉讼生效裁判对私益诉讼的免证效力,无疑是前诉发生法律效力的裁判所确定事实对后诉效力相关规定的延续。

已为环境民事公益诉讼生效裁判认定的事实,包括三个部分:一是针对公益诉讼原告方所提出的实体请求权存在与否作出权威性判断,从而认定原告所主张的具体权利主张(包括停止侵害、排除妨碍、消除危险、修复生态环境、赔偿损失或者赔礼道歉)是否成立;二是实体请求权的构成要件事实或者针对被告提出的权利变更、消灭、妨害等权利例外要件事实进行认定和判断,寻找得出实体性请求权存否从而支持或者驳回原告具体权利主张(即诉讼请求)的理由;三是在可能还涉及到认定实体请求权的构成要件事实或者针对被告提出的权利变更、消灭、妨害等权利例外要件事实的相关次要事实或辅助事实进行认定,从而寻找支撑实体请求权存否的构成要件事实存否的理由。其中,该生效判决理由或者支撑理由的材料不是该判决主文所确定的事项,而是针对判决主文原被告所希望达到的有关法律效力的要件事实的攻防资料。

“法院之终局判决确定后,无论该判决结果如何,当事人及法院均受判决内容之拘束,当事人不得主张相反之内容,法院亦不得为内容矛盾之判断”

[33],这种赋予生效判决为规范“今后当事人之间法律关系基准”的通用性或者拘束力,就是既判力(Die materielle Rechtskraft)

[34]。既判力有主观范围、客观范围和时间范围的明确限定。既判力原则上只及于对立的双方当事人之间。从主观范围上说,对于后诉提起的环境私益诉讼的原告,与前诉环境民事公益诉讼的原告不是同一主体,也不是既判力主观范围扩张中的“口头辩论终结后的诉讼承继人”“请求标的物持有人”“诉讼担当场合的被担当人”等既判力主观范围扩张的主体。

[35]从客观范围上说,除抵消的情形外,既判力“仅仅基于包含判决主文内的法院判断而产生”,而“所谓的判决主文,对应于原告在诉状中提出的请求趣旨,法院以诉讼上的请求(诉讼标的)为内容的判决事项”,

[36]已为环境民事公益诉讼生效裁判认定的事实的三个部分中,第一部分判决主文所确认的有关“停止侵害、排除妨碍、消除危险、修复生态环境、赔偿损失或者赔礼道歉”判断,对于提起环境私益诉讼的后诉原告,即使基于同一污染环境、破坏生态行为,该行为针对的对象不同(前者为公益,后者为私益),是否产生损害、损害大小以及危险可能性,会基于个案的不同而不一致,从而使后诉难以保证一定作出与前诉同一的判决。而第二部分和第三部分内容为判决理由部分,已不属于其“通用性或者拘束力”的范围。因此,已为环境民事公益诉讼生效裁判认定的事实对后诉环境民事私益诉讼的效力扩张,难以在既判力理论上找到合理依据。