不作为的故意杀人罪司法认定实证研究

江溯

摘要:借助logistic回归模型分析2010-2019年有扶养义务的人遗弃致人死亡的判决,可以发现不作为故意杀人罪认定的影响因素与判断逻辑。通过卡方检验可知,在仅考虑单一因素的情况下,遗弃对象、地点、天气情况、行为程度、遗弃次数及时长、主观方面、他人是否知悉或协调对定罪具有影响显著性。但是,二元logistic回归模型分析结果表明,在综合因素作用下,仅有遗弃地点偏僻或隐蔽、天气恶劣、明知会发生死亡结果对以故意杀人罪定罪具有显著性影响。分析故意杀人罪的裁判推理与理论的契合关系可知,71.43%的判决推理契合了排他支配设定说。从量刑的数据来看,即便是将有抚养义务的人遗弃致人死亡认定为故意杀人罪,相对于普通故意杀人罪而言,其量刑也是明显偏低的。综合定罪和量刑两方面的数据分析,我国司法实践对于将有抚养义务的人遗弃致人死亡认定为故意杀人罪既不存在过度泛化的问题,也不存在量刑过重的问题。

关键词:故意杀人罪 遗弃罪 不纯正不作为犯 支配理论

中图分类号:D914 文献标识码:A 文章编号:1004-9428(2020)04-0083-16

一、问题之所在

关于不作为犯的作为义务,我国传统

刑法理论采取是所谓“形式的作为义务论”,这种理论将作为义务的来源分为四种:法律明文规定的义务、职务或业务要求的作为义务、法律行为引起的作为义务以及先行行为引起的作为义务。

[1]形式的作为义务论虽然划定了作为义务的大致范围,但其最大的缺陷在于无法科学地解释处罚不作为犯的实质根据,

[2]从而可能导致不纯正不作为犯的处罚范围过宽。

[3]以不作为的故意杀人罪为例,在某些案件中,由于受形式的作为义务论的影响,只要肯定行为人对被害人负有某种救助义务,就直接判定行为人对被害人的死亡承担故意杀人罪的刑事责任。

[4]而且,形式的作为义务论难以区分纯正的不作为犯与不纯正的不作为犯。例如,对于有抚养义务的人遗弃致人死亡的情形,遗弃者构成不作为犯罪,这在理论上没有任何争议,但到底应当认定为纯正不作为的遗弃罪还是不纯正不作为的故意杀人罪,形式的作为义务论无法作出回答。这是因为,形式的作为义务论仅列举义务来源的类型,无法说明处罚的根据以及所构成的犯罪

[5],因此,对于有扶养义务的人遗弃致人死亡的案件,根据形式的作为义务论,就无法判断到底构成遗弃罪还是故意杀人罪。

为了克服形式的作为义务论的缺陷,通过引入德日

刑法理论资源,我国许多学者开始转向“实质的作为义务论”,其目的在于对作为义务进行实质性限定,以防止司法实践中认定不纯正不作为犯的泛化现象。关于作为义务的实质根据,我国学界主要存在以下几种学说:第一,紧迫危险说。这种学说认为,使

刑法保护的具体法益面临紧迫的危险,是先前行为成为作为义务来源的实质根据;判断规则为先前行为对

刑法所保护的具体法益造成危险,危险明显增大,如果不采取积极措施,危险就会立即现实化为实害,行为人对危险向实害发生的原因具有支配。

[6]第二,客观归责说。这种学说主张将客观归责理论引入不作为犯论。有的学者认为,先行行为必须是一种风险创设行为,其与损害结果之间必须存在风险关联。

[7]有的学者指出,当先行行为制造了一个法不允许的危险,其与法益损害结果间具有规范保护目的关联性,其创设的危险处于被害人或第三人答责范围时,才能将该结果归责于该行为。

[8]还有学者倡导以实现不法风险和效力落在构成要件效力范围之内的规则为不作为因果关系的归责理论。

[9]第三,支配行为说。这种学说强调不作为者与保护法益之间的密切关系,认为应以行为人为防止结果的发生自愿实施了具有支配力的行为这一实质标准来确定不纯正不作为犯的作为义务来源。

[10]第四,排他性支配说。这种学说认为,只有不作为者具体地、排他地支配导致结果发生的因果流程之时,才能肯定其作为义务。

[11]第五,排他性支配设定说。这种学说认为,只有在行为人主动设定了对法益的排他性支配时,才可以消除不作为和作为之间的结构性差异,排他性支配设定既可以通过行为人的中途介入面向结果的因果进程的方式,也可以表现为行为人制造并支配面向结果的潜在危险的方式。

[12]上述基于实质的作为义务论的主要学说的共同点在于关注不作为与法益侵害之间的关系,即将不履行作为义务的行为转化为“引起”或者“支配”侵害法益结果的客观事实。

[13]虽然对这种支配理论仍存在一些批判,但不能否认的是,通过引入“支配”这一实质性的限定标准,可以极大地限缩不纯正不作为犯的处罚范围。

实质的作为义务论不仅赢得了学界的广泛支持,而且获得了司法解释的共鸣。例如,2000年最高人民法院《

关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“《解释》”)第6条规定:行为人在交通肇事后为逃避法律追究,将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃,致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的,应当分别依照

刑法第

232条、第

234条第2款的规定,以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。司法解释之所以将这种行为规定为故意杀人行为或者故意伤害行为,其理由在于行为人通过将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃,支配了导致死伤结果发生的因果流程,因此应当为被害人的死伤结果承担责任。又如,2015年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合出台的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》(以下简称“《意见》”)中指出:准确区分遗弃罪与故意杀人罪的界限,要根据被告人的主观故意、所实施行为的时间与地点、是否立即造成被害人死亡,以及被害人对被告人的依赖程度等进行综合判断。对于只是为了逃避扶养义务,并不希望或者放任被害人死亡,将生活不能自理的被害人弃置在福利院、医院、派出所等单位或者广场、车站等行人较多的场所,希望被害人得到他人救助的,一般以遗弃罪定罪处罚。对于希望或者放任被害人死亡,不履行必要的扶养义务,致使被害人因缺乏生活照料而死亡,或者将生活不能自理的被害人带至荒山野岭等人迹罕至的场所扔弃,使被害人难以得到他人救助的,应当以故意杀人罪定罪处罚。这一意见中提出的遗弃罪与故意杀人罪的区分标准,在很大程度上体现了支配理论的基本思想:当行为人将被害人弃置于公共场所或者人流密集的地方时,由于被害人有获得救助的机会,因此对行为人仅按遗弃罪定罪;如果行为人将被害人弃置于人迹罕至的场所,由于被害人很难甚至无法获得救助的机会,按故意杀人罪定罪,正是因为在这种情况下,行为人支配了被害人死亡结果的因果流程。

问题是,在

刑法理论与司法解释均经受到实质的作为义务论的洗礼之后,司法实践是否仍然坚持形式的作为义务论?对于这一问题,我国刑法学界有两种观点。大多数学者认为,司法实践仍然顽固地坚持形式的作为义务论,导致不纯正不作为犯内涵模糊、外延宽泛、界限不清,尤其是在不作为故意杀人罪的认定上,存在扩大化、恣意化的倾向。与大多数学者相左的是姚诗的实证研究结论。基于43个判决的分析,姚诗发现不纯正不作为犯在我国并未如上述大多数学者所认为的那样被滥用。

[14]与上述大多数学者更多基于理论猜想的方法不同,姚诗的研究建立在数据分析的基础之上,因此更加具有说服力。当然,应当指出的是,在姚诗所分析的43个判决中,仅有19个涉及故意杀人罪。而且,该研究仅简单统计我国司法实践适用不纯正不作为犯的判决书、罪名分布、保证人地位的类型分布,

[15]即仅观察案件数量变化,并未通过严谨的统计方法分析不纯正作为犯的认定过程和特征,因此其结论就不免大打折扣。

本文以有抚养义务的人遗弃致人死亡的案例为切入,探讨我国司法实践对于不纯正不作为犯的认定标准。从

刑法规定、典型案例和《意见》来看,在有抚养义务的人遗弃致人死亡的情况下,行为人既可能构成遗弃罪(纯正的不作为犯),也可能构成不作为的故意杀人罪(不纯正的不作为犯)。那么,影响司法机关作出两种不同罪名认定的影响因素是哪些?对于不作为的故意杀人罪,司法实践所采取的是形式的还是实质的作为义务论?司法实践是否如学界所批判的那样,在不作为故意杀人罪的认定上存在扩大化、恣意化的倾向?通过更为完整的案例数据和更为科学的实证分析,本文试图对这些问题予以回答。

二、数据来源与分析方法

(一)判决书来源

本文的研究数据来源于威科先行网。以“遗弃罪”“遗弃、故意杀人罪”为搜索词,以“刑事”“判决书”为过滤条件,以2019年11月24日为截止时间进行检索,共搜集到959份判决书。从959份判决书中筛选出遗弃致死被认定为遗弃罪、故意杀人罪的整体,共103份。在该103份案件中,遗弃主体均为有扶养义务的人,包括父母、子女、祖父母、外祖父母、夫妻。其中有5个案件的遗弃主体不纯粹为有扶养义务的人,而是有其他无抚养义务的人参与了有扶养义务的人的遗弃行为,但其与有扶养义务的人均被认定为共同犯罪,如此,这不影响有扶养义务的人遗弃致人死亡行为

[16]的定性。被认定的犯罪包括遗弃罪、故意杀人罪、过失致人死亡罪,其中,认定过失致人死亡罪仅有3个判决,数量太少,不宜作为一类进行统计分析,故删除之。因此,本文将认定为故意杀人罪、遗弃罪的100份判决书作为研究样本。

(二)研究方法

拟基于2010年至2019年相关判决信息定义相关变量,建立二元logistic模型并采用统计分析软件SPSS分析影响“认定故意杀人罪”的因素,并预测有扶养义务的人遗弃致人死亡的定罪情形。

(三)变量设置

因变量为有扶养义务的人遗弃致人死亡的定性结果,设定为Y,将故意杀人罪设定为1,将遗弃罪设定为0。

自变量为影响定罪的因子,设定为X。根据犯罪构成(法益、客观要件、主观要件)以及《意见》中“准确区分遗弃罪与故意杀人组界限”的规定,通过梳理判决并参考既有研究,归纳出8个影响因素并根据变量性质进一步设置为哑变量。第一个可疑影响因子为遗弃对象,设定为X1,分为婴幼儿、父母和夫妻。第二个可疑影响因子为遗弃地点,设定为X2,根据人流及被发现程度分为偏僻和隐蔽处、私人领域、公共场所。偏僻和隐蔽处包括如垃圾桶、树林、树丛、草丛、山中、农地、沙场、楼顶等难以被发现、人迹罕至的地方。私人领域包括如本人、他人院子里、他人家墙角等相对固定且少数人出现的地方。公共场所包括如福利院、医院、寺庙、村里、街道、广场、市场、公共厕所、公共楼道等人流量大或易于被发现的地方。第三个可疑影响因子为遗弃时间,设定为X3,根据判决书所提到的时间,将其分为夜间(19:00-6:00)和白天(6:00-19:00)。另外,部分判决书并未提及具体时间。第四个可疑影响因子为遗弃时气温,设定为X4,根据判决书是否提及分为天气恶劣和未说明。第五个可疑影响因子为遗弃行为程度,设定为X5,根据针对遗弃对象的遗弃行为程度分为强化遗弃、纯粹遗弃、弱化遗弃。强化遗弃指在遗弃的基础上加上其他动作使被害人难以被救助,如打结包裹被害人的袋子、用草或废纸掩盖被害人、将被害人捆绑固定在树干上、反锁房门等。纯粹遗弃包括遗弃家中、赶出家门、送到某个地点等,弱化遗弃包括遗弃时给被害人添加衣物、放置奶粉和钱款等。第六个可疑影响因子为遗弃次数、时长,设定为X6,分为单次、短时和多次、跨时。单次、短时是指遗弃一次或在连续短时间内死亡结果就发生,多次、跨时是指数度遗弃或遗弃跨时较长。第七个可疑影响因子为主观方面,设定为X7,将其分为明知故意或放任、希望被救助,当然,部分判决书并未提及主观方面。明知故意或放任主要包括明知死亡结果会发生、放人死亡、故意剥夺他人生命等。希望被救助包括留下字条表示希望他人抚养、送去就医等。第八个可疑影响因子为他人是否知悉或协调,设定为X8,分为是和否。他人是否知悉或协调是指遗弃过程被众人知悉或被村委会、政府、法院等进行过协调。

三、单因素与定罪的相关分析:通过卡方检验

三、单因素与定罪的相关分析:通过卡方检验

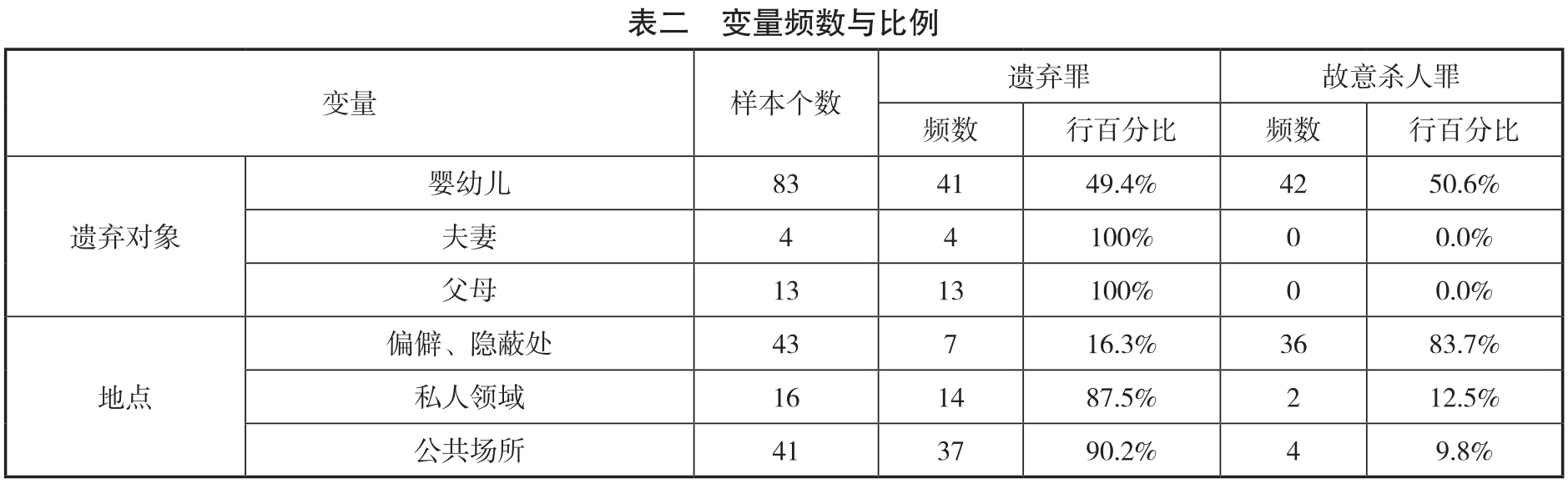

采用描述性统计的交叉分析和相关性检验,通过交叉分析可以得出单一因素分布频率和比例,便于直观判断变量之间的相关性,通过卡方检验可以判断单一因素与定性结果的是否存在显著相关性。

(一)交叉分析

根据表二,关于遗弃对象,在100个案例中,被遗弃对象为婴幼儿为83例,占比83%,其中,被认定为遗弃罪、故意杀人罪的案例数量相当。被遗弃对象为父母、夫妻的情形100.0%被认定为遗弃罪。关于遗弃地点,遗弃于偏僻、隐蔽处的案例为43例,其中被认定为故意杀人罪的为36例,在认定为故意杀人罪中占比83.7%,遗弃于公共场所的案例为41例,其中被认定为遗弃罪的为37例,在认定为遗弃罪中占比90.2%。关于遗弃时间,遗弃时间为夜间的案例共45例,被认定为遗弃罪、故意杀人罪的案例数目相当,遗弃时间为白天的案例共33例,被认定为遗弃罪、故意杀人罪的案例数目相当,判决书未提及具体遗弃时间的案例共22例。关于遗弃时气温,判决书提及天气恶劣的案例共25例,其中被认定为故意杀人罪的为20例,在认定为故意杀人罪中占比80.0%,被认定为遗弃罪的为5例,在认定为遗弃罪中占比20.0%。关于遗弃行为程度,强化遗弃的案例共16例,其中被认定为故意杀人罪的为14例,在认定为故意杀人罪中占比87.5%,纯粹遗弃的案例共79例,其中被认定为遗弃罪的为52例,在认定为遗弃罪中占比65.8%,弱化遗弃的案例共5例,其中被认定为遗弃罪的为4例,在认定为遗弃罪中占比80.0%。关于遗弃次数、时长,单次、短时的案例共86例,占比86%,其中,被认定为遗弃罪、故意杀人罪的案例数目相当,多次、跨时的案例100.0%被认定为遗弃罪。关于主观方面,判决书提及明知会发生死亡结果的案例共40例,其中被认定为故意杀人罪的为36例,在认定为故意杀人罪中占比90.0%;判决书提及希望被救助的案例共9例,其100.0%被认定为遗弃罪;判决书未提及主观方面的案例共51例,其中被认定为遗弃罪的为45例,在认定为遗弃罪中占比88.2%。他人知悉或协调案例共14例,100.0%被认定为遗弃罪;他人不知悉或协调案例共86例,被认定为遗弃罪、故意杀人罪的案例数目相当。

(二)单因素与定罪的卡方检验

(二)单因素与定罪的卡方检验

因变量和8个自变量均为无序分类变量,因此,研究自变量和因变量两个无序分类变量之间的关系及其关系强度,运用的方法为双向无序的R×C表资料的卡方检验。

[17]

卡方检验的显著性值主要参考皮尔逊卡方、费希尔精确检验的结果,选择哪一检验主要取决于自变量的分布情况。

[18]本文案例为100个,大于40,所以,卡方检验的显著性值采用皮尔逊卡方还是费希尔精确检验的结果主要看理论数小于5的格子数目。