论庭前证据调查准备:实证考察与理论思考

目次

一、引言

二、庭前证据调查准备的基本内容

三、庭前证据调查准备的司法实践问题考察

四、庭前证据调查准备程序的完善进路

五、结语

内容摘要:庭前证据调查准备工作依托庭前会议展开,运用证据展示与梳理、争点整理等方式以便预先对庭审各个环节进行有针对性的安排。通过证据展示了解全案证据,通过梳理证据析出控辩争议焦点,从而确定法庭调查的重点,保证庭审集中、连贯进行,提高效率并保证质量,对庭审实质化改革目标的实现具有重要推动作用。证据展示系证据调查准备工作的基础,控辩双方需全面、及时展示证据;证据梳理是证据调查准备的核心工作,法官重在听取意见并梳理证据,进而区分争议证据与无争议证据;争点整理则是庭前证据调查准备之落脚点,法官通过归纳案件的证据争点与事实争点,方能确定庭审中需重点审查判断的争议事项,确保庭审调查牢牢围绕案件争点、焦点问题展开。

关键词:证据整理;证据调查;庭前会议;庭审实质化;争议焦点

一、引言

受传统诉讼“笔录中心主义”影响,实务中庭前准备阶段的惯常做法是通过庭前核阅在案卷证,法官已对本案事实的认定形成内心确信,庭审不过是为了检验与修补其已有心证,此做法导致法庭调查程序的形式化,即“证据调查的虚化”

〔1〕,庭审沦为“认认真真走过场”,裁判结果的形成仍然来自法官庭前、庭后的“默读审判”。

〔2〕以审判为中心的诉讼制度改革,要求“诉讼证据质证在法庭,案件事实认定在法庭”。其首要任务便是要实现证据调查的实质化,提升庭审对证据精耕细作的水准,将证据调查作为庭审的核心工作内容。但庭审实质化必然导致审判时间的拉长、法官工作量的增加,从而使得审判效率降低,人民法院“案多人少”的矛盾进一步凸显。为避免庭审平均用力,确有必要在庭前阶段设计一套合理、有效的证据调查准备机制。

〔3〕对于实质化审理的疑难、复杂案件仍需根据案件的具体情况,区分争议证据与无争议证据,并析出案件争议焦点。在审前阶段了解案情的基础上,法官可确定法庭审理的重点,并以是否存在争议为标准预先安排或详或略的调查模式,庭审效率也可在重点分明的基础上得到有力提升。

本文以庭前证据调查准备工作为论述核心点,通过考察庭审实质化改革以来S省C市法院的司法实务现状,总结现有改革经验并继续反思实务操作的不尽完善之处,旨在探索出更为完备有效的庭前证据调查准备方法,对相关证据规则的运用尝试给予切实、可行的实践指导方案。

二、庭前证据调查准备的基本内容

庭前证据调查准备是指人民法院在决定开庭之前,为庭审证据调查的顺利开展所进行的一系列准备工作。最高人民法院2018年制定的《

人民法院办理刑事案件庭前会议规程》(以下简称

《庭前会议规程》)第

19条以及《

最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称

《刑诉法解释》)第

229条的规定,赋予庭前会议“证据展示与梳理”的功能,即通过控辩双方展示证据,明确该证据所要证明的事实内容,并听取对方意见;同时法官依据双方的意见进行证据梳理,将全案证据分为“争议证据”与“无争议证据”,在庭审中依据不同情况进行重点或简化调查;此外,亦应根据证据梳理的结果,归纳“争议焦点”作为庭审中重点审理的内容。利用庭前会议平台,通过“证据展示—证据梳理—争点整理”的庭前证据调查准备机制展示并梳理全案若干证据问题,控辩审三方均可在开庭前明确庭审时需重点调查的内容,确保庭审程序牢牢围绕争点、焦点问题展开。

(一)证据展示:庭前证据调查准备的基础

我国证据展示的法理基础源于辩方知情权,其根本在于控辩双方将全部证据展现于庭前,梳理举证清单、目录,并结合具体的证明目的简要发表观点,使承办法官、控辩双方均有效获取所必需的证据信息或是得到在正式庭审中难以获得的相关信息材料。

〔4〕需要注意的是,证据开示制度其实是英美法系“当事人主义”模式下的概念,为无阅卷制度的产物。英美法系国家的诉讼程序要求控辩双方在开庭前相互向对方开示其获得的与本案有关的证据材料,使得双方相互了解相应的证据内容,为开庭参加诉讼做好准备,证据开示的概念更加侧重于强调其系对本案证据的第一次曝光。

而我国刑事诉讼程序带有较强的职权主义色彩,主要通过保障被追诉人一方阅卷权的方式来实现证据开示,即移送全部卷宗供辩方查阅系控方之法定义务。对于法官而言,除公正审判外其还承担着发现真相的职责,可以超越控辩双方的诉求进行调查,既然检察机关提起公诉需要向法院移送全部案卷和证据材料,那么法官庭前阅卷并了解案件情况也合情合理。当然,由于在庭前控方无法获悉被告人、辩护人所收集并拟于庭审中提交的证据,故应当通过证据开示制度予以规制,应当重点开示的是《

刑事诉讼法》第

42条〔5〕所规定的辩护人应及时告知公安机关、人民检察院的这几类证据。我国刑事诉讼中,证据多为控方所收集,辩方主动收集并提交证据的情况较少,数量也不多,被追诉人通过行使阅卷权已能够确保其在庭前掌握全案证据。在此种情形中,证据开示与阅卷制度的诉讼功能存在一定的重合之处。而

《庭前会议规程》第

19条所述之“展示证据”的称谓更能契合庭审实质化改革的任务要求。这是因为,相较于证据开示,证据展示不仅是为了防止证据突袭,其根本目的在于为梳理证据做准备。通过庭前阅卷环节,法官、辩护人虽然可以查阅全案证据的内容,但无法有效捕捉到控方的指控要点与理由,只有通过庭前会议中的证据展示环节,才能详细了解庭审中哪些证据控方将在举证环节进行举示、举证的思路以及相关证据意见。

证据展示的目的在于对全案“探底”使得合议庭能在庭前直接了解到全案的证据情况。目前的司法实践中,证据展示工作的具体结构为法官主持、控辩双方主导,控辩双方就证据目录进行宣读并对证据的基本情况(如来源、种类)予以阐释,具体包括双方拟在法庭调查环节出示的证据有什么,每份证据具体想要证明的事实是什么、打算以何种方法进行出示以及对在案证据的意见等,确保法官对案件情况提前了解,做好法庭调查环节的准备。简而言之,证据的展示就是为了让法官了解控辩双方手中的证据情况,并听取双方的意见。

(二)证据梳理:庭前证据调查准备的核心

庭前证据梳理的重点在于使得控辩审三方对全案证据的出示方式、证明目的以及相关意见等有一个初步了解,以便法官提前确定庭审证据调查的方式。从广义上讲,与庭审证据准备相关的全部审前工作均可纳入“证据梳理”的范畴。庭前会议对庭审中若干事项的准备工作,如举证顺序的确定、证人出庭名单的确定以及对非法证据排除的启动等均属证据梳理之一部分。若从狭义上讲,“证据梳理”应当被具体限定为控辩双方展示拟于庭审中出示的证据并由法官听取双方意见,进而梳理确定证据争议的庭前证据调查准备工作。证据作为一种事实性争点,可以表明当事人双方所具有的不同事实主张。

〔6〕从庭前证据调查准备层面看,本文的研究对象为狭义层面的证据梳理,解决证据梳理的程序价值以及方法问题。合议庭通过归纳整理控辩双方的证据意见,归纳梳理争议性证据,有利于明确庭审中法庭调查环节的重点。对于争议较大的证据,法官可以要求出示方单独出示,并在之后的法庭调查环节进行重点调查,通过单独举证、重点质证和辩论的方式详细听取双方意见;对于不存在争议的证据,法官可以要求打包举证,促使庭审证据调查层次分明,切实做到围绕争点和焦点集中展开。具体而言,证据梳理的程序功能可以归纳为以下几个方面:

第一,通过梳理证据形式与来源检验证据合法性。

刑事诉讼法及相关司法解释对证据的形式要求较为严格,对于欠缺合法性要件的证据不得直接作为定案根据。庭前证据调查程序对证据的形式、来源进行预先审定,有利于及时发现存在瑕疵的证据,避免在庭审过程中因特定的证据需要补正或合理解释而被迫休庭,致使审判中断。

第二,通过梳理证据种类确定庭审调查的方式。首先需要指出的是,不符合法定证据种类的证据亦无法成为定案依据,故梳理证据种类亦是对在案证据合法性的一种庭前审查。但更为重要的是梳理证据种类还影响着庭审调查的开展方式,不同的证据类型其调查方式、要求与程序也不尽相同,通过梳理证据的种类,能够解决庭审中对特定证据如何进行调查的问题。例如对人证的调查,法官可以通过对证据的梳理,提前知晓人证的调查方式究竟是出庭抑或书面证言宣读,这将大大有利于法官对法庭调查程序开展的整体把握。

第三,通过梳理证据的内容、拟证明的对象确定庭审调查的开展思路。控辩双方拟于庭审举示之证据,均存在其特定的证明目的,并通过若干证据的排列组合以形成完整的证据锁链。在庭前控辩双方对相应证据用途的简要说明,有利于法官综合把握全案的证据情况、证据的运用方向以及控辩双方对同一份证据存在的分歧,由此可以预先设计调查的开展思路,确定庭审证据调查的重点问题。

在实践中,证据的展示与梳理往往在法官的主持下同时进行,并不一定有明确的阶段区分。在展示证据的同时,也会要求另一方提出对该证据的意见,以此更高效、有针对性地进行证据梳理。证据梳理工作的具体实践模式为法官主导并结合控辩双方对证据的意见,确定庭审证据调查的具体方式。从二者的逻辑关系上看,证据展示作为证据梳理的必要前提,与证据梳理的关系密不可分,对证据梳理起到必要的引导作用。毕竟,在实践中仅仅对证据进行展示很难有实质意义。因此,通过整理双方对在案证据的意见进而归纳出案件的争议焦点,才是开展庭前证据调查准备工作之重要目的。

(三)归纳争议焦点:庭前证据调查准备之目的

在进行证据展示与整理后,法官便应根据控辩之意见,归纳案件争点。从

《庭前会议规程》体例的系统性来看,以“控辩双方对事实证据存在较大争议”为理由召开庭前会议,本质上就是要进行案件争议焦点

〔7〕的归纳,确定庭审重点、详细审理的具体事项,以此作为庭前证据调查准备的落脚点。聚焦于庭前证据调查准备方面,争议焦点的归纳主要包括证据争点和事实争点两种。

〔8〕所谓“证据争点”系当事人对证据能力与证明力的争议,即控辩双方针对所举示证据的证据采纳与采信问题存在的争议,实践中最为典型的就是对非法证据的审查与排除。“证据争点”为法庭调查环节的重点审理内容,主要存在于法庭调查环节之中。所谓“事实争点”,是指与证明被告人所实施的行为符合特定

刑法中犯罪构成要件及刑罚情节有关的争议。

〔9〕“事实争点”问题的调查,会贯穿法庭调查与法庭辩论等多个环节。实务中归纳争议焦点的方式有以下两种:

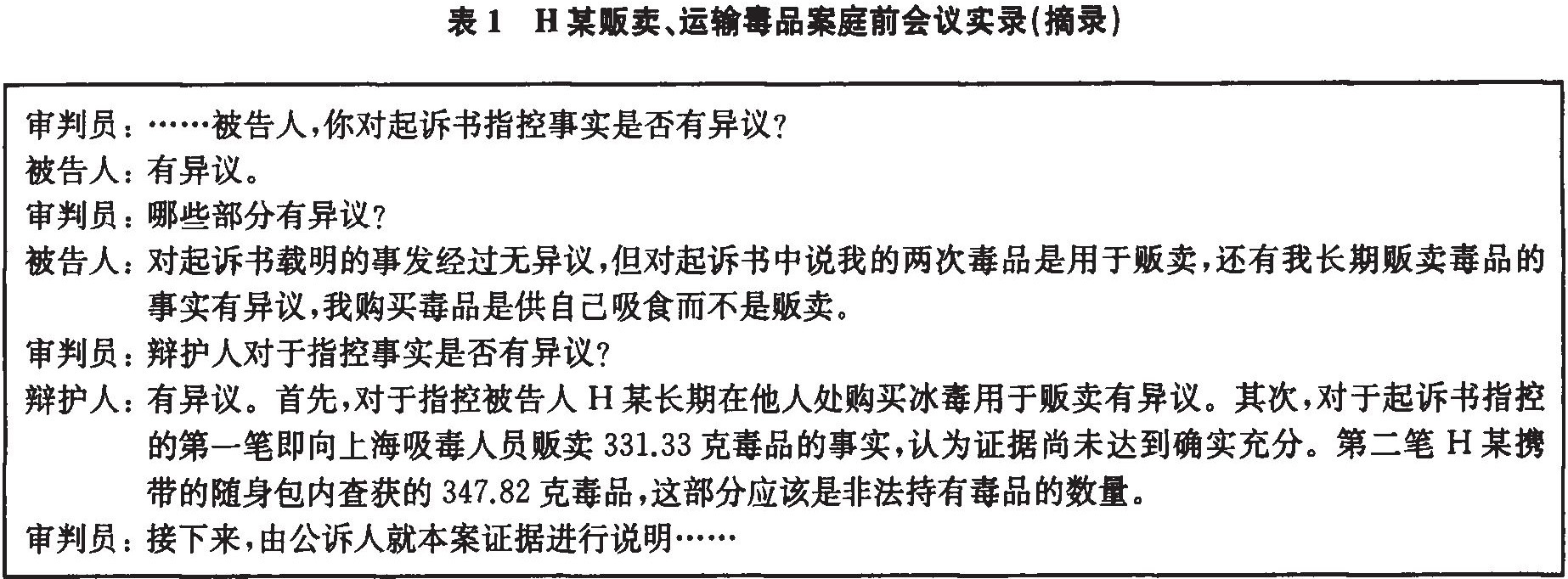

1.法官归纳式

“法官归纳式”的操作方法为在庭前会议中首先由控方就指控进行说明,再由法官询问辩方是否存在异议。简单听取异议后法官并不会明确该异议是否会作为庭审争点,而是在庭前会议结束后,由法官在开庭前依职权提前归纳整理争点,控辩双方并不会一起参与。如下表1,庭前会议实录(摘要)便是法官“归纳式”争点整理模式的典型体现,在被告人H某涉嫌贩卖、运输毒品罪一案中,法官就公诉方的指控询问被告方意见。在被告人、辩护人提出疑问并简要说明后,主持法官未就此意见进行说明或者由控方进行回应,转而径直开始证据展示环节。至此,庭前会议结束时总结的争点主要是法官进行归纳总结的控辩方意见。

“法官归纳式”系法官在了解双方意见的基础上确定具体的争议焦点,能够有效防止双方的意见陈述过于冗杂,拉低庭前会议的工作效率,预防庭前会议过多涉及实体性审理问题,以免庭审阶段错位。当然该模式的缺陷也很明显,根据控辩之意见全面、准确地确定并归纳争点,这对审判人员能力、经验要求甚高。法官主导的归纳争点整理模式,控辩双方对于系争问题交流较少,以实现庭前会议只“议”不“审”的程序性要求,符合不“染指”定罪量刑方面实体问题的立法设计。

〔10〕但是另一方面,这种方式也具有浮于表面、形式化的弊端,无法切实有效地把握控辩之矛盾症结。

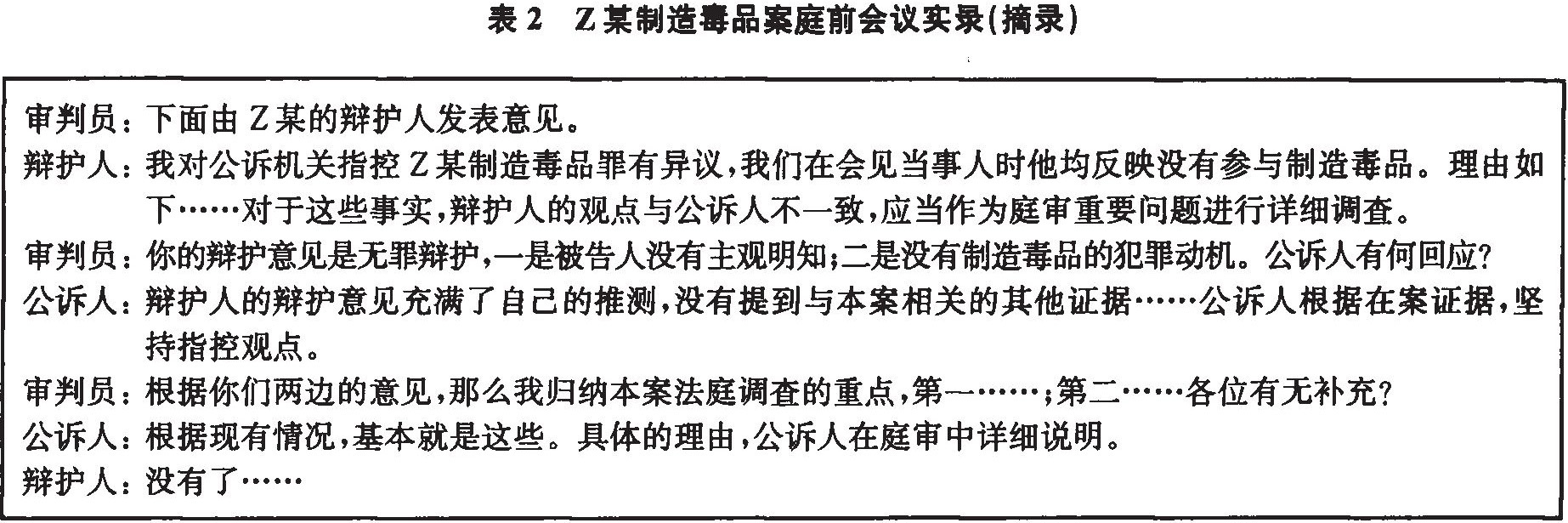

2.三方促进式

“三方促进式”即由参与庭前会议的三方共同促进争议焦点的形成,在庭前会议中控辩审三方通过共同商议并形成各方所认可的争议焦点。如下表2庭前会议实录(摘录)所示,在Z某涉嫌制造毒品罪一案中,法官听取控辩双方的意见后,在总结、释明辩护人意见的基础上让公诉方进行回应,进而总结本案争议焦点并再次询问双方意见。

“三方促进式”争点整理模式的优点在于通过控辩双方对争议问题的提出与回应,法官进行释明,三方均能有效参与其中。此模式能将一些非实质性“争议”经三方交流与回应在庭前予以过滤,从而使得案件中控辩争议较大的问题留待庭审中重点调查,符合庭审实质化的内在要求。但是,三方促进式争点整理模式也会存在庭前会议与庭审的界限难以把握、庭前会议的意见听取有取代法庭调查之嫌疑等问题。

〔11〕《庭前会议规程》第

18条就证据展示、梳理以及归纳证据争议方面做出了规定,由于该规定中“听取控辩双方对在案证据的意见”规定较为笼统,故而在庭前会议中如何听取意见、听取什么意见,如何防止实质化的举证、质证等问题均不明确,导致实践中操作不尽规范。考察C市法院的实践情况发现,并不是每一个召开庭前会议的案件都会归纳总结争点,

〔12〕即便在庭前会议中进行争点归纳也并非都会在庭前会议报告中进行固定,这会一定程度上有碍实现庭前会议制度设计“以规范化庭前会议报告、固定庭前会议成果”的目标与期盼。

就有效、全面归纳争点这一目标而言,三方促进式的优势较为突出。但需要注意的是,主持人应当有效把握控辩双方陈述意见的限度以提防庭前会议实体化的弊端,即要求双方简要表态说明立场即可。对于过于冗杂、重复的意见陈述,法官应当积极运用其指挥权及时打断并告知其留待庭审阶段进行阐述。在具体案件当中,争议焦点往往包括证据与事实的认定和法律适用。对争议焦点的把握不仅仅局限于对证据的梳理,还包括法官对其他材料(如起诉书、答辩状)的综合考量。对于争议焦点的归纳,笔者认为更宜直接从案件事实与法律适用方面综合展开,以实现对争议分类的稳定性,为之后的庭审调查做好铺垫。

三、庭前证据调查准备的司法实践问题考察

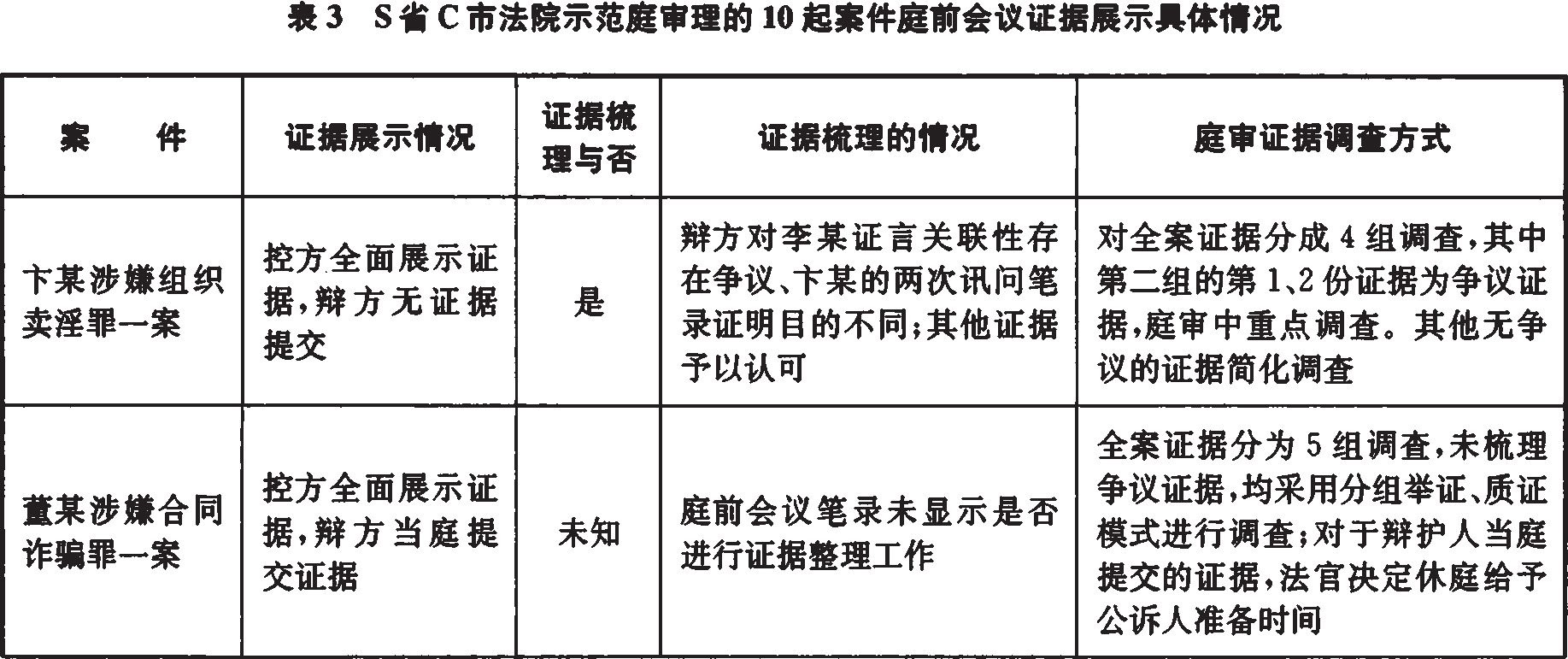

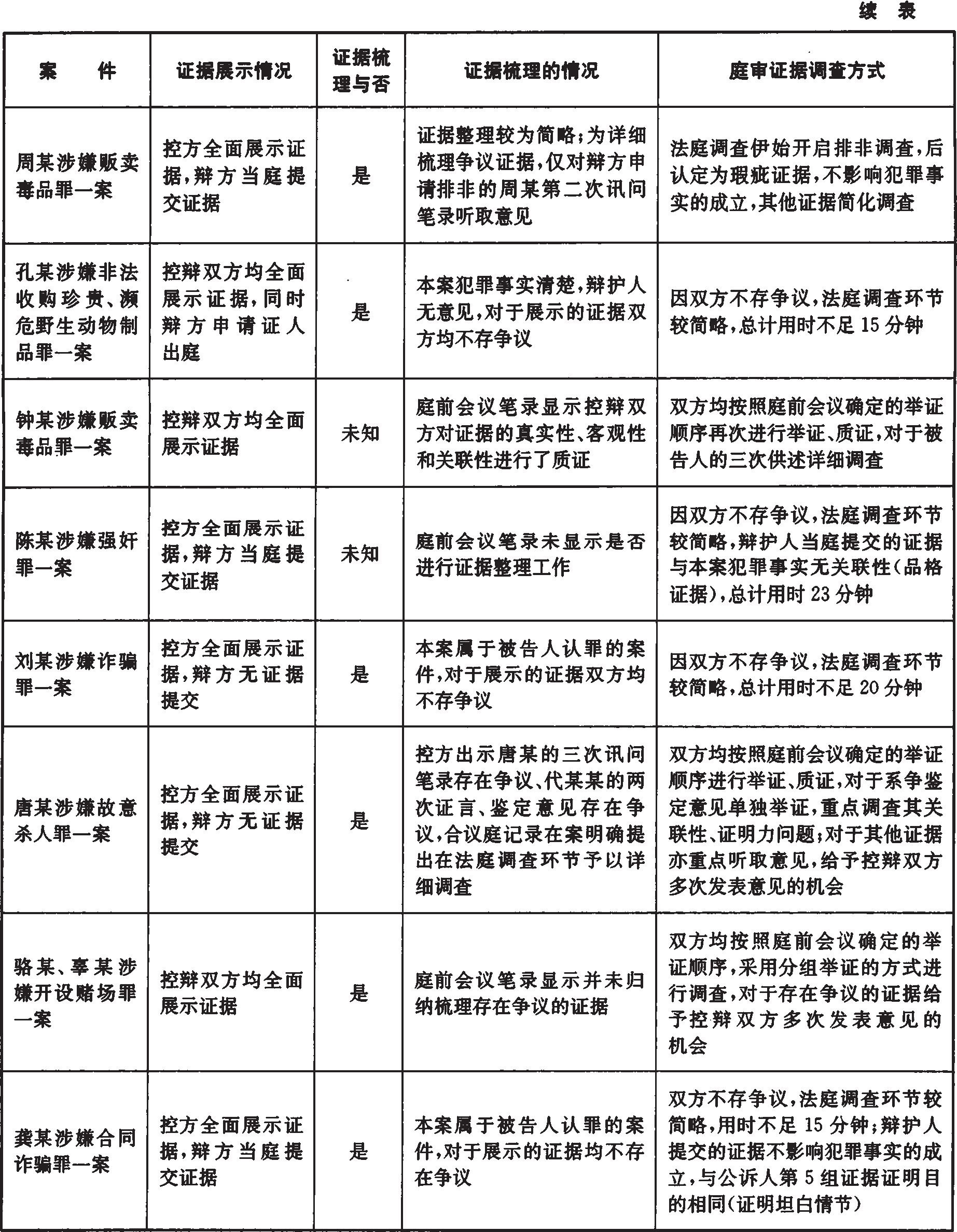

基于对S省C市庭审实质化改革的调研考察,借助规范化的诉讼程序运作,庭前证据调查准备确实发挥了重要的铺垫作用。对于法官而言,在庭审实质化改革背景的作用下,“简案速办,疑案慎办”成为审判方式选择的标准。对于“疑案”的处理,庭前证据调查准备工作能有效减轻庭审负担,在提升庭审效率的同时也能更好地理清案件事实从而查明真相;对于控辩双方而言,亦能通过庭前证据调查准备环节,了解对方的指控(辩护)思路,从而更好地应对法庭调查。另外,控辩双方交换证据意见,也能使得法官进一步明晰各方所持的观点。在部分庭前会议中,法官亦能根据控辩双方的意见梳理争议证据,确定庭审证据调查方式,并归纳出案件的争议焦点,作为庭审证据调查所依据的“大纲”(详见下表3)。但是在肯定改革成效的同时,不可否认司法实践中仍存在一些不尽规范之处,具体如下文所述。

(一)辩护方证据展示的积极性不高

(一)辩护方证据展示的积极性不高