单纯恐吓行为的刑法规制错位与再定位

韩炳勋

(北京师范大学,北京 100875)

摘要:恐吓分为自身构成犯罪的单纯恐吓行为和作为方法手段的复杂恐吓行为。对单纯恐吓行为,我国刑事立法一直缺位,直到《

刑法修正案(八)》将其纳入寻衅滋事罪的调整范围予以规制。但这种立法模式存在司法标准不明确、容易选择性司法、可能侵犯人权等问题。借鉴其他国家和地区的相关经验并结合我国的实际情况,应在我国

刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中增设恐吓罪。

关键词:单纯恐吓;复杂恐吓;恐吓的通告;

刑法修正案;恐吓罪

中图分类号:DF624

文献标识码:A

文章编号:1005-9512(2015)04-0121-11

恐吓(Threats)是指“对他人制造伤害、损害或采取特定行为的意图的表示,包括使他人对危害结果产生必然恐惧的恐吓和对他人造成各种损害的恐吓(如杀害、破坏、毁损财物)”。

[1]恐吓行为一般分为以使他人产生恐慌为目的之单纯恐吓行为和作为强制他人方法之复杂恐吓行为。恐吓行为不仅直接侵犯人身权益,而且可能同时侵犯其他法益,将恐吓行为纳入刑法规制范围确有必要。但从我国

刑法现有的规定来看,其仅对复杂恐吓行为有所规定,对社会危害性严重的单纯恐吓行为却缺少规制。虽然《

刑法修正案(八)》将单纯恐吓行为归入寻衅滋事罪的调整范围中,但这一规定使得单纯恐吓行为的刑法规制出现立法和司法的错位,无论是考察我国刑事立法的演进过程,还是立足于恐吓型寻衅滋事犯罪在司法实践惩治过程中存在的诸多问题,抑或是对照域外刑事立法的相关规定,将单纯的恐吓行为纳入寻衅滋事罪的调整范围之中的立法模式均存在定位上的偏差。本文旨在分析单纯恐吓行为刑法规制定位与错位问题产生的原因,并探索此类行为在我国

刑法中的应然定位。

一、单纯恐吓行为的界定

笔者认为,恐吓行为本身即具有一定的社会危害性,因此其既可以单独构成犯罪,又可能构成其他犯罪的组成行为或者手段行为。在本文意图将恐吓单独成罪的语境下,前者可能涉及罪与非罪的界分,后者可能涉及犯罪完成形态及犯罪竞合关系的认定。为行文方便,本文将恐吓行为分为单纯恐吓行为和复杂恐吓行为,代指这两种不同的情形。

单纯恐吓行为是相对于复杂恐吓行为而言的概念,因此有必要对二者的内涵进行分析。此外,单纯恐吓行为与恐吓通告行为既有区别又有联系,只有在厘清上述概念的基础上,才能明确本文研究的范畴,为进一步分析单纯恐吓行为的立法定位奠定基础。

(一)单纯恐吓行为与复杂恐吓行为

单纯的恐吓行为又称为狭义的恐吓行为,是指以造成他人心理恐惧为目的的恶害通告行为,狭义的恐吓行为除了引起他人心理恐惧之外没有其他的侵害后果。而广义的恐吓行为是指一切引起他人心理恐惧的恶害通告行为,包括单纯的恐吓行为与复杂的恐吓行为。复杂的恐吓行为与单纯的恐吓行为不同的是,前者的恶害通告是为了迫使他人接受恐吓行为人进一步的侵害,或者按照其要求作为及不作为。区分两者的意义在于,不同目的、不同手段、不同精神强制程度的恐吓行为,表现出来的社会危害性大小不尽相同,对恐吓行为在

刑法上可能产生的评价也有重要影响。

对于单纯恐吓行为,虽然行为人没有实施进一步的侵害,只造成了他人的恐惧,但是由于恐吓的手段不同、产生的精神强制程度不同,对他人可能造成的精神损害也不同。恐吓人一个简单的恐吓表示,可以使受恐吓人长期处于恐惧之中,背负巨大精神压力,甚至导致精神失常等严重后果。需要说明的是,本文研究的单纯恐吓行为仅指针对一般主体的恶害通报行为,对针对特定主体或者不特定多数人的单纯恐吓行为,我国

刑法已有明确规定,故不在本文研究范畴内。

[2]

复杂恐吓行为中的一种是迫使被恐吓人基于恐惧心理实施一定作为或者不作为。通过恐吓的手段强迫他人为一定行为的犯罪包括强迫卖血罪、强迫卖淫罪、强迫交易罪、强迫劳动罪、强迫他人吸毒罪等;通过恐吓的手段,强迫他人不为一定行为的犯罪包括妨害公务罪、妨害作证罪、聚众阻碍解救被拐卖的妇女儿童罪等。复杂恐吓行为中的另一种则是压制他人的反抗,进一步实施其他侵害的恐吓行为。如故意杀人罪、故意伤害罪、抢劫罪、强奸罪、强制猥亵妇女罪等犯罪中的恐吓行为不是全部的实行行为,而只是整个犯罪行为中的预备行为或者犯意表示的行为,在后续侵害行为实施的情况下,恐吓行为被后续的杀人、伤害、取财、奸污、猥亵等目的行为所吸收,共同构成符合构成要件的实行行为。如果后续侵害行为因某种原因未能实施,则之前的有关行为可能构成单纯的恐吓行为。

(二)单纯恐吓行为与恐吓的通告行为

恐吓的通告方式有告知和行为两种,单纯恐吓行为作为一个整体,可以通过告知、行为或者两者皆有的方式实现,在通告由多种方式或多个行为共同表达的情况下,单纯恐吓行为就是同一个故意下的行为整体。所以,恐吓的通告行为与单纯恐吓行为之间存在相互联系又有所区别的关系。

第一,恐吓的通告行为尚不构成犯罪,但单纯的恐吓行为可能已经具有了严重的危害性,如恐吓行为人持械打砸自己的东西并对被恐吓人表示恶害的。这种自损的行为不构成犯罪,但是作为恐吓行为的整体,有可能给被恐吓人造成较大的精神强制。这时作为整体的单纯恐吓行为就可能需要予以

刑法评价。

第二,恐吓的通告行为已经构成犯罪的情况。如上例中,恐吓行为人如果是在打砸被恐吓人的财物,并对其通告恶害的,其打砸行为已经构成了故意毁坏财物罪,如果单纯恐吓行为作为一个整体也满足了入罪的标准,则一个恐吓的通告行为同时符合了两个犯罪构成要件,形成想象竞合,如果单纯的恐吓行为整体上不足以成立犯罪,恐吓的通告行为就具有了独立成罪的意义。另外,如果恐吓的通告行为是为了其他目的实施的,随后恐吓行为人又以此行为来恐吓他人,则这两个行为不具有整体评价的条件,不能以想象竞合处理。

综上,本文研究的单纯恐吓行为是专指针对一般主体所实施的恶害通告行为,既包括行为人实施恶害通告仅以造成被恐吓人产生恐惧心理为目的之恐吓行为,也包括行为人恶害通告意图对被恐吓人形成心理强制,迫使他人接受进一步侵害或者按照自己的要求作为及不作为,但是由于某种原因没有实施进一步的侵害行为之恐吓行为。

二、单纯恐吓行为的刑法规制错位

(一)历史原因造成的立法缺位

虽然早在1950年7月25日中央人民政府法制委员会公布的《

中华人民共和国刑法大纲草案》中就已经出现了对恐吓行为进行规制的内容,

[3]此后我国立法机关草拟的数个

刑法草案也包含了恐吓行为的内容,但最终单纯恐吓行为未能被纳入

刑法。

在1979年《

刑法》的制定过程中,

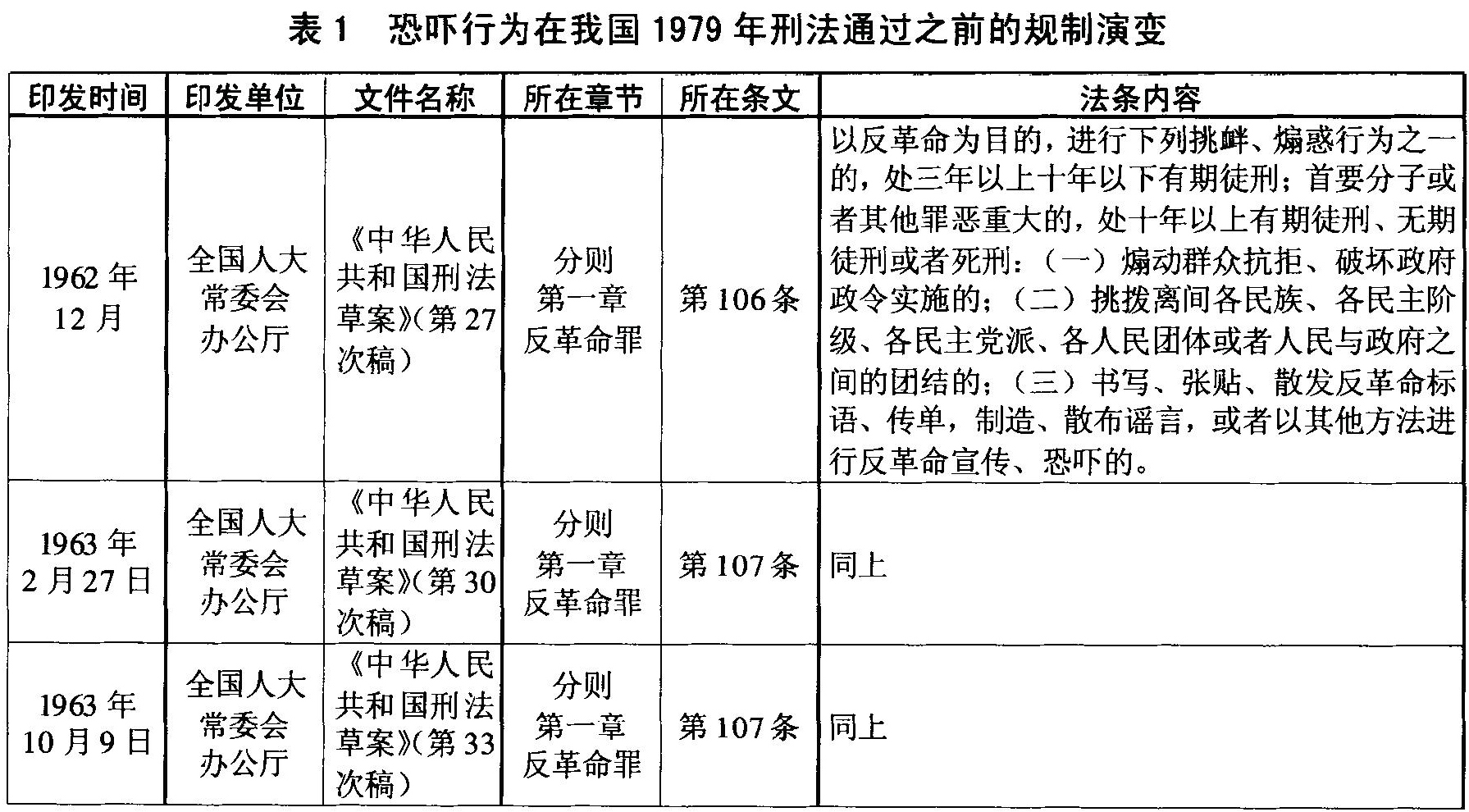

刑法草案的第27次稿、第30次稿和第33次稿均曾将恐吓行为纳入分则第一章规定的反革命罪中(具体内容见表1)。

[4]

值得注意的是,1978年12月《

中华人民共和国刑法草案(修订稿)》(第34次稿)对上述包含恐吓行为的反革命挑衅、煽惑犯罪的规定作出了重大调整,

[5]恐吓行为从1979年《

刑法》的相关草案中被正式删除。此后,第五届全国人民代表大会第二次会议于1979年7月1日正式通过的我国1979年《

刑法》也未将恐吓行为纳入分则的罪名体系之中。

在1979年《

刑法》施行之时,虽有学者认为可以用1979年《

刑法》的已有规定对恐吓行为进行定罪量刑,但更多的学者认为应将恐吓行为独立定罪。究其原因,1979年《

刑法》缺乏对于恐吓行为的规定,“以致司法部门对这类危害行为难以追究刑事责任,或者在处理上各行其是,极不一致”。

[6]为惩治和防范当时在我国社会上已较多出现且日趋严重的恐吓行为,有必要增设恐吓罪。

[7]对于怎样在刑事立法上新增恐吓罪,有学者提出如下建议:“行为主体为一般主体;主观上须出于直接故意;客观方面表现为,行为人以写恐吓信或者其他恐吓方法,威胁他人人身、财产安全,且情节严重。”

[8]还有学者指出,应将新增恐吓罪的

刑法条文具体表述为:“以使他人产生恐惧心理为目的,采用恐吓手段威胁他人安全或干扰他人正常生活,并造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或拘役;恐吓手段特别恶劣,造成后果特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。”

[9]当然,也有学者从总体上将全部恐吓行为分成两类,并分别针对不同的恐吓行为提出立法建议。关于单纯的恐吓行为,建议增设恐吓罪;关于作为强制他人之方法的恐吓行为,则细分为三类。其中,

刑法已作规定的作为犯罪方法的恐吓行为按照已有立法规定处理,对于强迫他人犯罪之方法的恐吓行为应增设强迫他人犯罪罪,而将作为实现非犯罪性目的的方法的恐吓行为以增设强迫罪的方式予以定罪处罚。

[10]此外,还有学者认为,“对实施了恐吓、跟踪、纠缠等足以扰乱他人正常生活秩序且情节严重的行为”,应增设骚扰罪专门进行规制。

[11]

针对刑法学者提出的上述意见,在对1979年《

刑法》展开全面修订的过程中,立法者确实也曾考虑过要将恐吓行为纳入

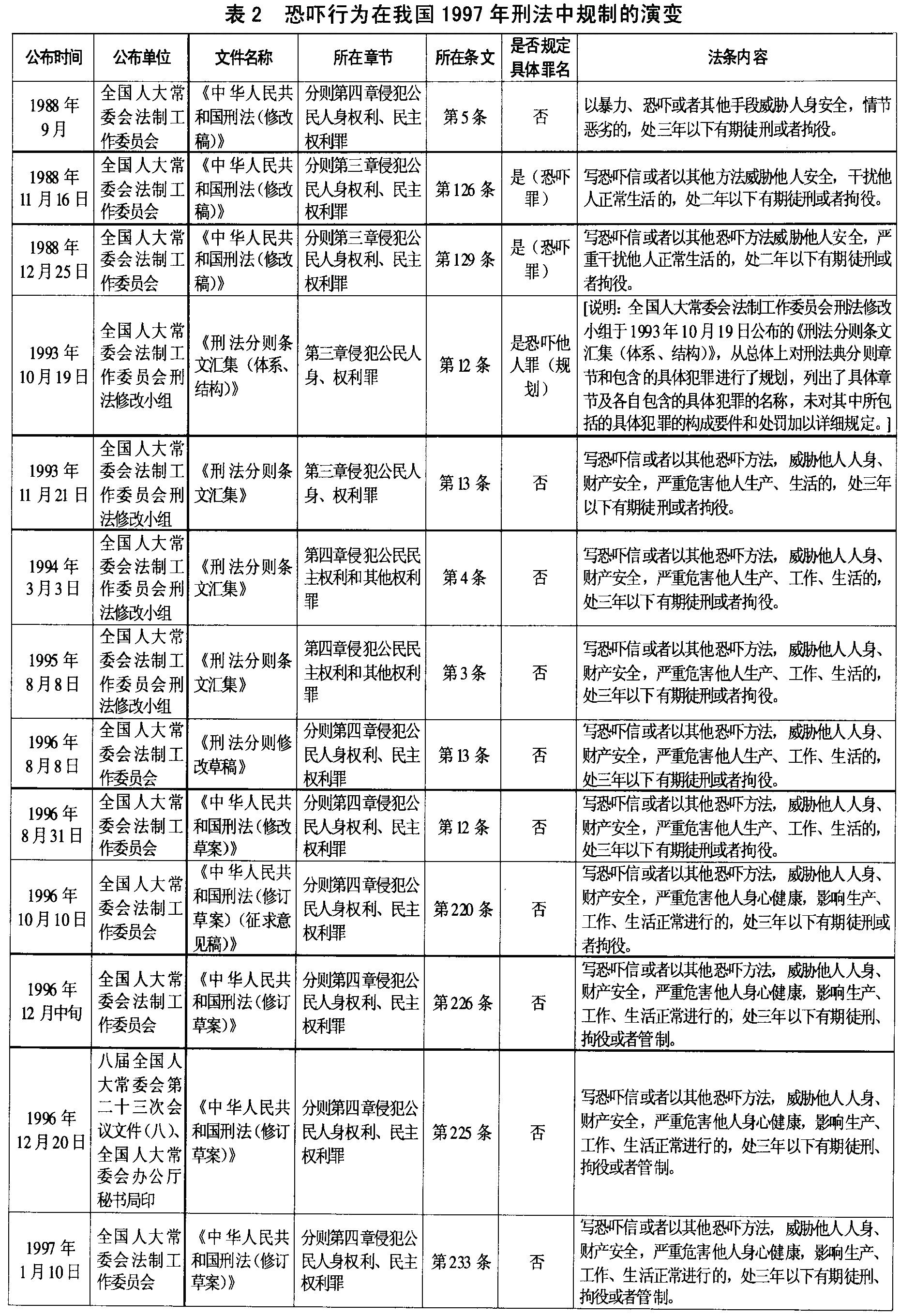

刑法。从1988年9月全国人大常委会法制工作委员会公布《

中华人民共和国刑法(修改稿)》时起,至1996年12月20日全国人大常委会办公厅秘书局印发八届全国人大常委会第二十三次会议文件(八)即《

中华人民共和国刑法(修订草案)》时止,在有关

刑法修改的13种文件中均包含了专门规制恐吓行为的条款(具体内容见表2)。

[12]

由表2不难看出,在对我国1979年《

刑法》进行全面修订的过程中,尽管不同时期的

刑法修改草案对于恐吓行为的规定存在客观行为方式和法定刑处罚上的区别,但立法者始终坚持将恐吓行为定位为侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪,并使之与其他类型的犯罪加以区别。

值得注意的是,虽然在1997年1月10日由全国人大常委会法制工作委员会公布的《

中华人民共和国刑法(修订草案》)中仍然包含着规制恐吓行为的条款,但在全国人大常委会办公厅秘书局于1997年2月17日印发的、八届全国人大常委会第二十四次会议文件(六)即《

中华人民共和国刑法(修订草案)(修改稿)》中,立法者却删除了相关规定。此后,八届全国人大五次会议秘书处于1997年3月1日印发的、八届全国人大五次会议文件(十七)和1997年3月13日由八届全国人大五次会议主席团第三次会议通过、八届全国人大五次会议秘书处印发的、八届全国人大五次会议文件(三十七)中所载的

刑法修订草案均再未将恐吓行为纳入

刑法的规制范围。恐吓行为从有到无的这一立法转变对于最终在1997年3月14日通过的1997年《

刑法》的影响是十分深远的,以至于在1997年《

刑法