法学十个二级学科的十年发展:知识生产的视角

内容摘要:构建具有中国特色的自主法学学科体系和学术体系,首先需要对十个二级学科的发展状况进行梳理,从而勾勒出中国法学学科体系的整体图景。本文以中国人文社会科学综合评价资源库的数据为基础,以知识生产能力为观察视角,以知识生产的机构、作者、作品及其影响力等视角,展示了中国法学在2009—2018年间的发展情况。从整体上看,法学十个二级学科在这十年间都积极参与高层次的论文发表与知识生产,但在学术资源配置、论文产出数量、学术共同体规模、人才梯队建设、学术作品影响力等方面,不同二级学科之间存在一定的差异。以五院四系和几个新兴法学院为代表的头部法学院可以做到十个二级学科的协调发展,而更多的法学院则在不同方面存在学科短板。一所大学的发展或许可采用差异化竞争策略,但法学学科体系的建设不宜有短板,因为法学是一门实践性的学问,十个二级学科的知识联动才能推动整体意义上的法治。因此,在充分把握不同二级学科发展现状的基础上补齐短板、优化人才梯队、坚持学术导向、构建良好的学术竞争机制,将有助于提升法学知识生产的整体质量与效率,也是构建中国自主法学学科体系和学术体系的基础所在。

关键词:自主法学知识体系;法学学科;学术机构;法学院;论文

一、知识生产能力的总体观察

高层次科研成果的产出情况能在一定程度上反映某个学科的整体发展水平,本文将通过对十年内科研成果的整体观察来透视法学学科的发展变化。首先要申明的是,法学界发表科研成果的载体不限于论文,还包括专著、教材、释义书、研究报告等。但在不同的发展阶段,法学界对不同类型的学术载体的依赖程度也不同,发展水平相对成熟的二级学科虽然日益重视大部头的学术专著、体系化的教材、释义书等学术载体,但总体上,法学界发表最新研究成果、开展学术评价的载体和对象仍主要以周期快、篇幅小的论文为中心。立足当前的发展阶段和现实情况,为了以相对高效率的方式梳理并再现法学学科在最近十年来的发展变化,本文拟对2009—2018年间在核心刊物上发表的学术论文进行整体梳理,以回顾和展现中国法学在这十年间的发展情况。相较于单年度的回顾分析,十年段的总结回顾更能反映一个学科的整体发展走势,也能弥补本文只评价论文这一种学术载体所存在的缺漏,毕竟大部头的专著和教材多是以系列论文为基础积累而成的后续作品。

在论文样本的选取上,本文以入选第一版CLSCI的15本刊物

〔1〕(以下简称CLSCI-15)在2009—2018年发表的学术论文为样本进行统计分析。若无特别说明,本文所称的发文量均指CLSCI-15在十年间的发文量。论文样本的选取未能涵盖国内学者在境外(含港澳台)刊物、非核心刊物、学术集刊和各类论文集上发表的论文,有些学科在境外刊物发表论文的情况还较为常见(如国际法),因而本文的统计数据不能反映学者与学术机构发表的全部论文数量。但本文意在提炼法学知识生产的基本规律,以便为法学学科建设提供阶段性的总结和参照系。就此目标而言,对15本影响因子较高的刊物进行长达十年的统计分析,可揭示一些整体发展规律与特点。具体发文量数据取自南京大学开发的中国人文社会科学综合评价资源库(以下简称“人文社科综评资源库”),为提升数据的准确性,本文结合知网数据库作二次检验,

〔2〕若两个数据库内同一期刊在统计时间段内收录的文章数量误差小于3%,则以前一个数据库为准;若误差大于3%,则进行人工核对并查漏补缺。论文统计时剔除了主持人语、案例介绍、公告、会议综述等非学术成果类的文章。为方便计量并提高显示度,本文对机构发文量与学者发文量的统计,仅以论文第一作者和第一署名单位为准。当第一署名单位并非独立的教学科研机构时,本文将其替换为第一作者发文时所隶属的教学科研机构,若第一署名单位为境外大学、第二署名单位为国内高校,则以国内高校为准进行统计。

(一)知识生产的机构视角

根据前述标准统计发现,CLSCI-15在2009—2018年共发表了14146篇法学论文。其中,中国政法大学、中国人民大学、北京大学、清华大学、华东政法大学的发文量均超过700篇,位居第一梯队,反映出这些机构强劲的知识生产能力;西南政法大学、中南财经政法大学和武汉大学的发文量紧随其后,超过400篇;中国社会科学院、吉林大学也跻身前十。

〔3〕

〔3〕

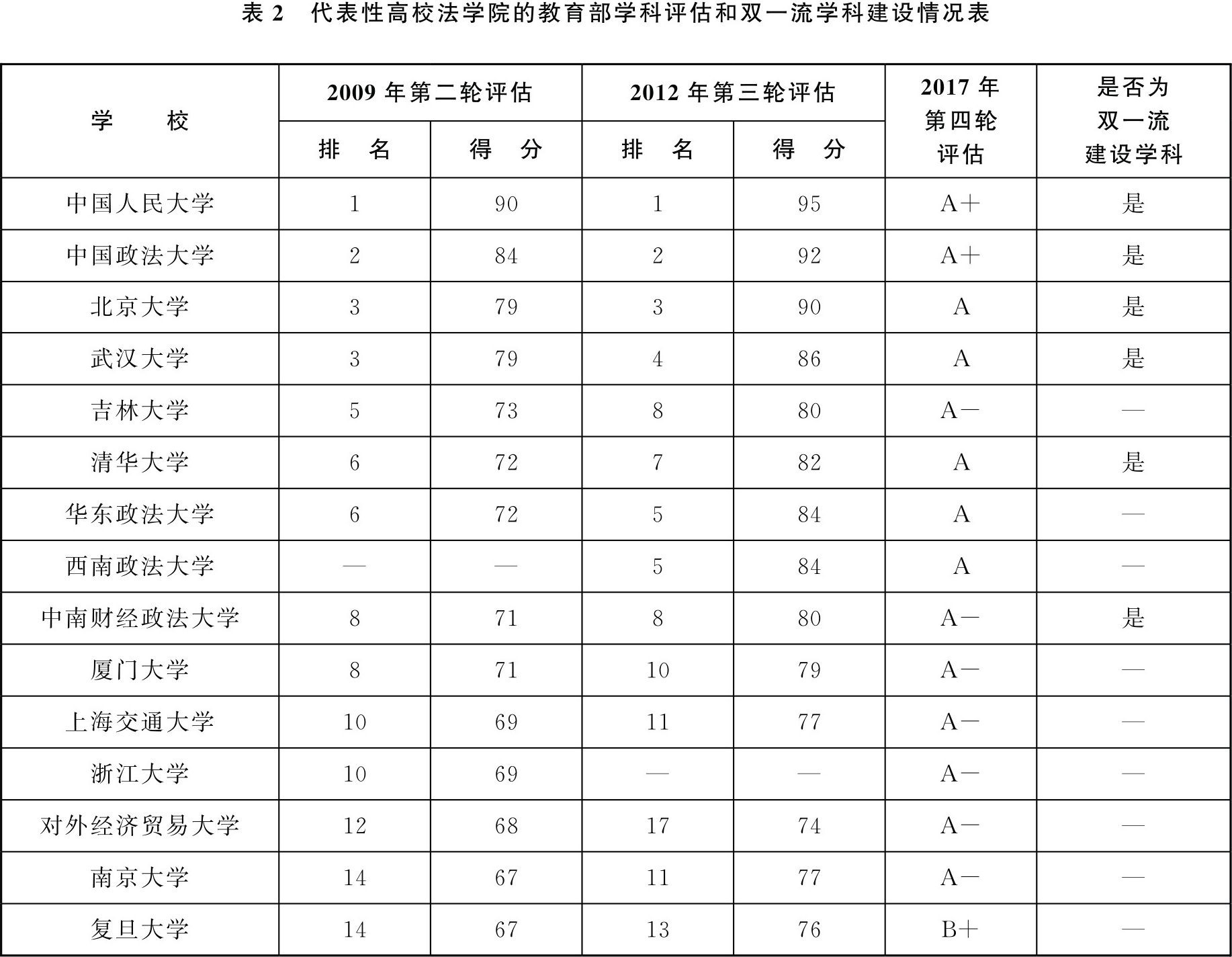

机构发文量反映的是该机构在这十年间的整体知识生产能力,本文的数据表明,特定机构的知识生产能力越强,其学术影响力也越大,学科地位也越高。教育部的官方学科评估结果印证了这一判断。在2009—2018年间,教育部进行了第二轮至第四轮学科评估,评估结果排名与同时段的机构发文量排名总体吻合。例如,十年间发文量排名前三的中国政法大学、中国人民大学与北京大学,也在同时段的三次学科评估中位居前三,分别获得A 等级与A等级第一名的优异成绩;清华大学、华东政法大学、中南财经政法大学、武汉大学与吉林大学等发文量跻身前十的机构,也在这三次学科评估中位列前十,分别取得A等级与A-等级的良好成绩;发文量排名第六的西南政法大学也在所参与的两次学科评估中位列前十,获评A等级。此外,在这三次学科评估中至少有一次跻身前十或者A-等级以上的厦门大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学,在发文量排名上也都位居全国前二十。机构发文量与学科评估数据的比对结果表明,知识生产能力是决定学科地位的核心指标,这与大学管理与学科建设坚持学术导向密不可分。

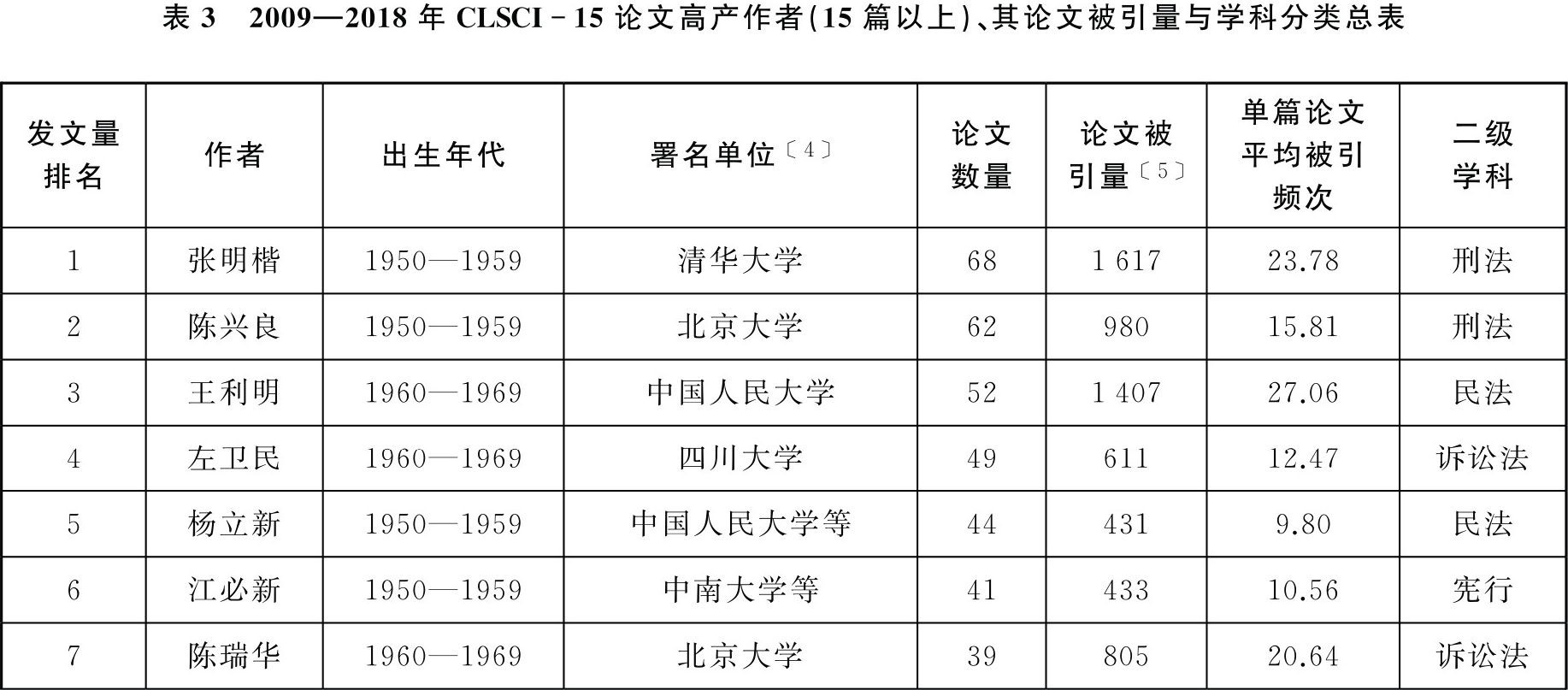

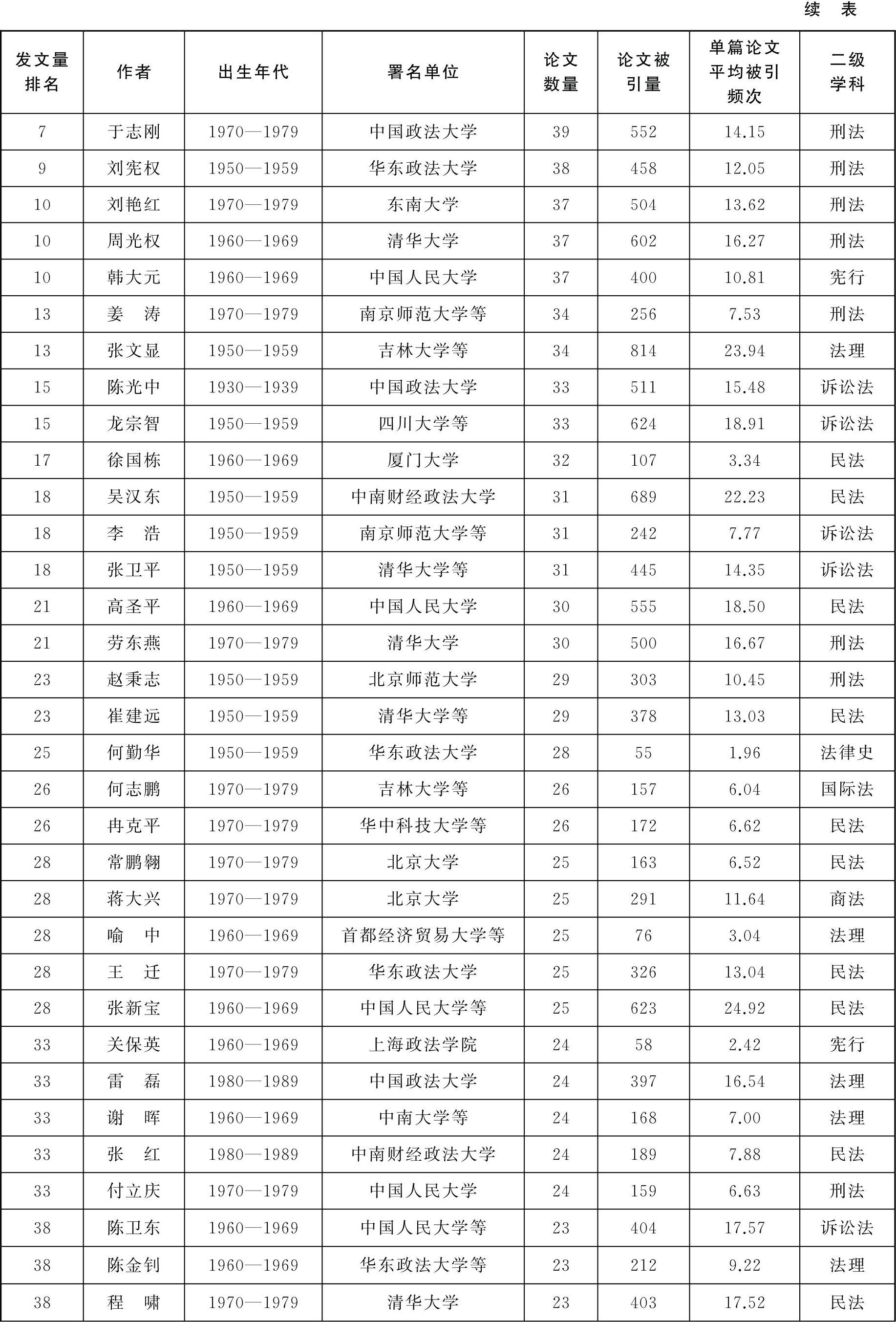

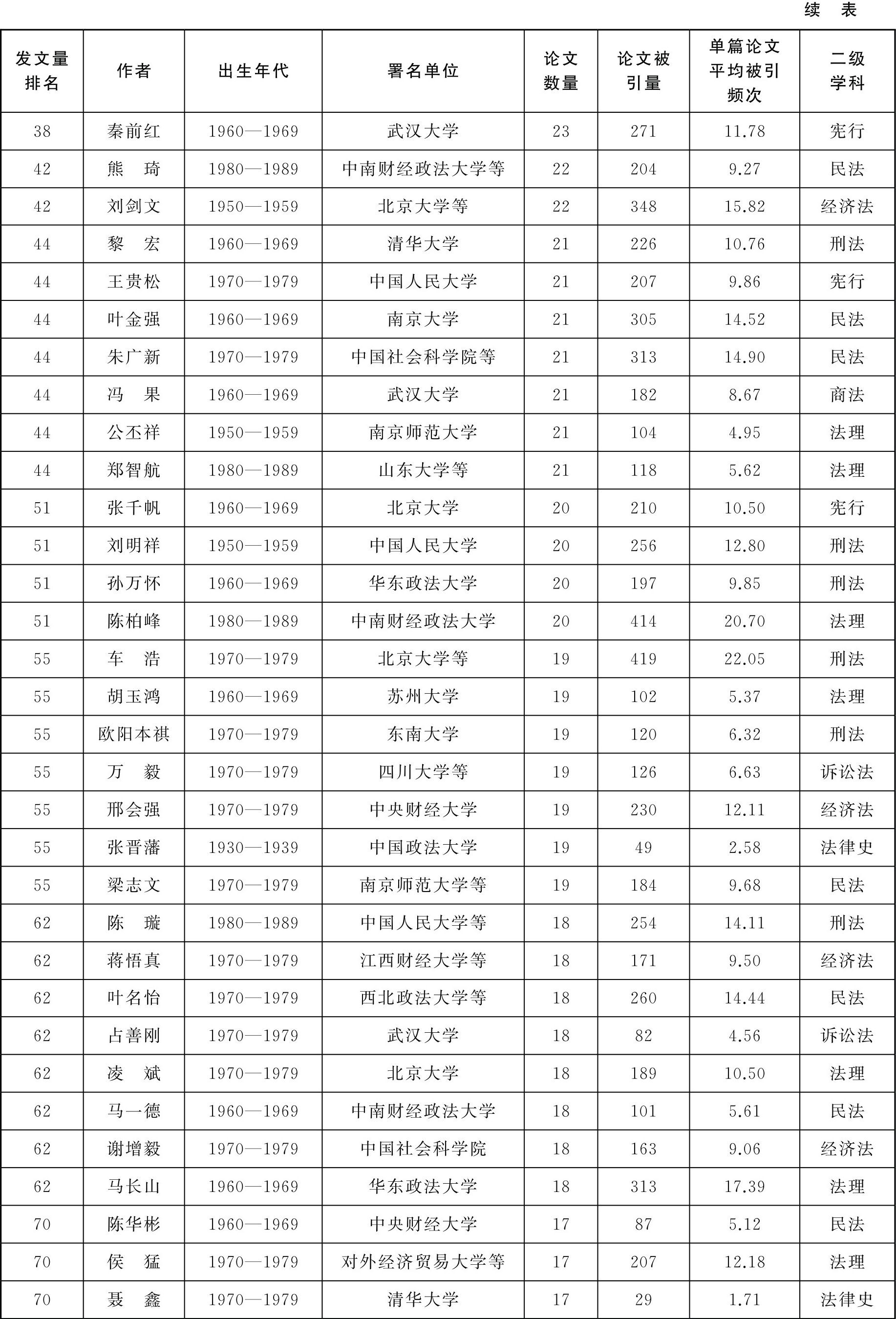

(二)知识生产的学者视角

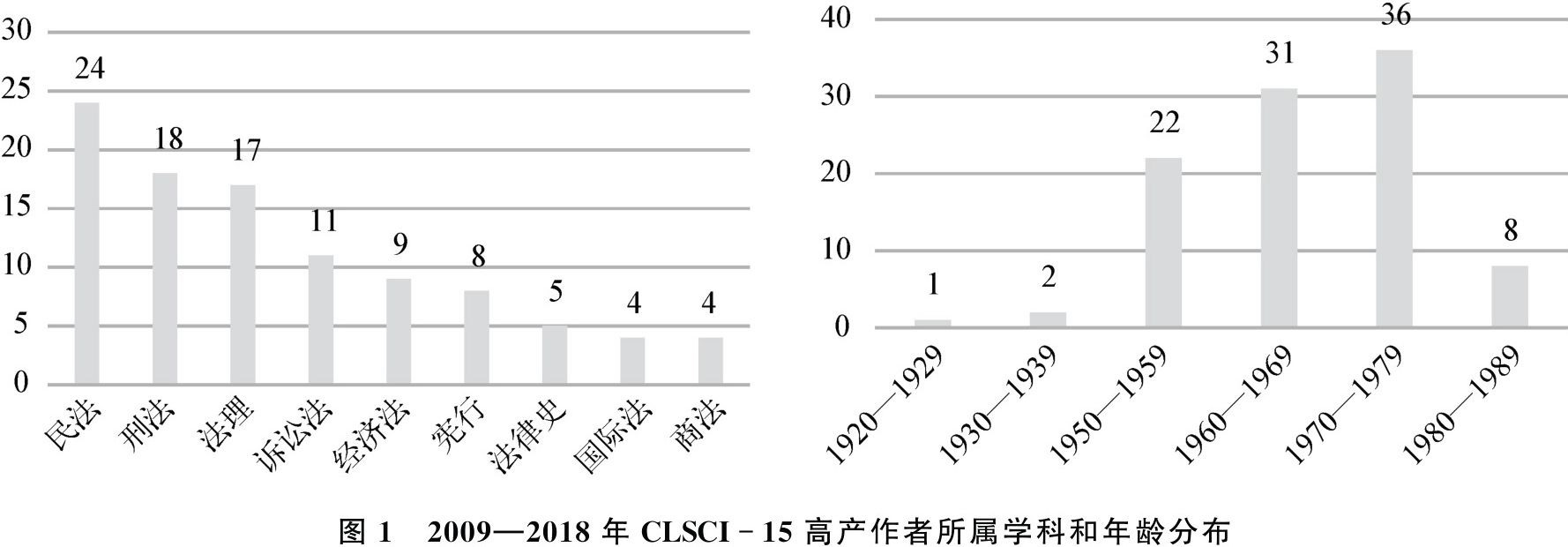

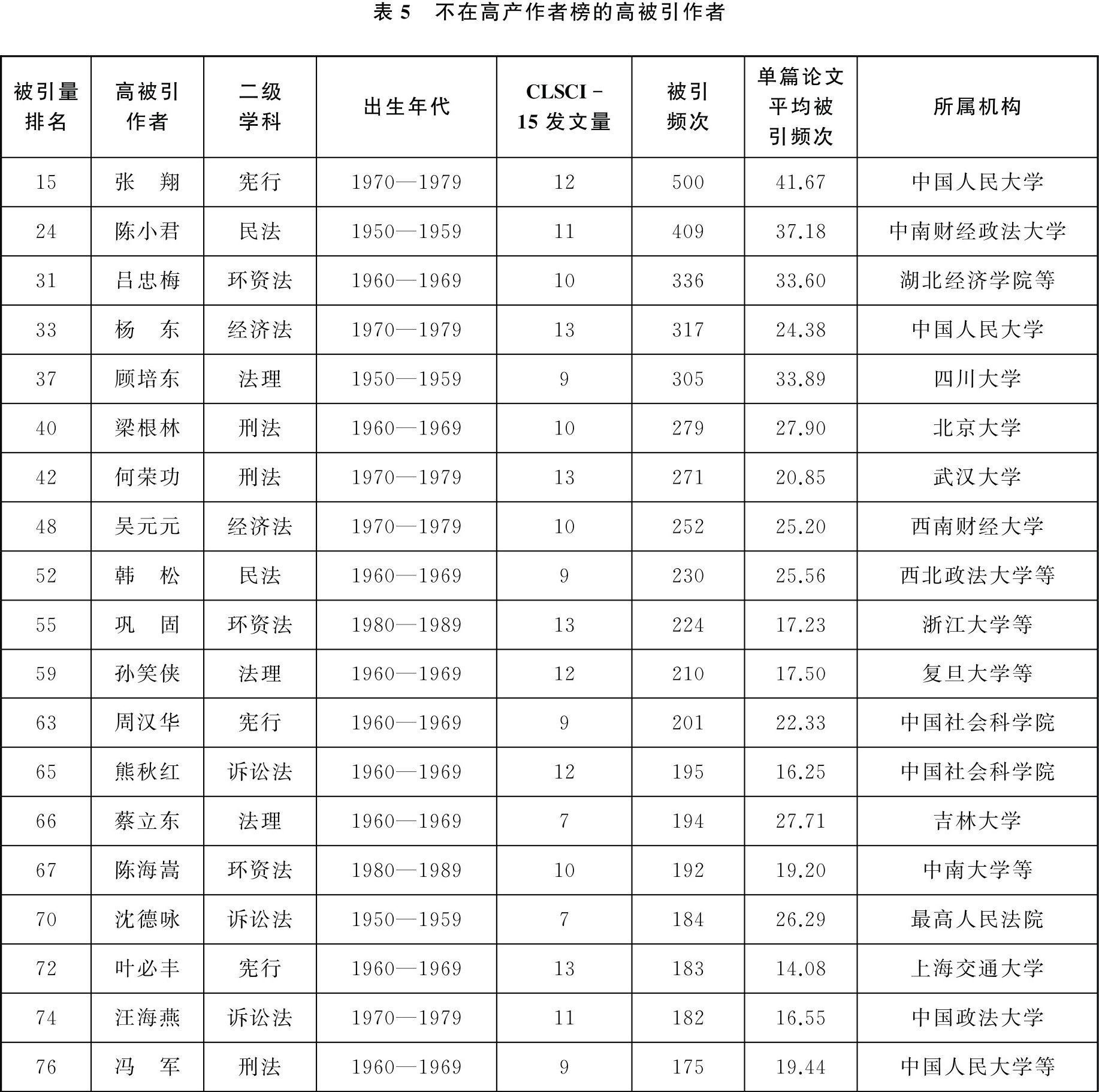

从学者个体视角来看,2009—2018年间共有100名作者发表了15篇以上的CLSCI-15论文,本文将其称为“高产作者”。表3全面统计了这些高产作者的出生年代、署名单位、论文数量、论文被引量、单篇论文平均被引频次、作者研究方向所属二级学科等信息。

〔4〕〔5〕

〔4〕〔5〕

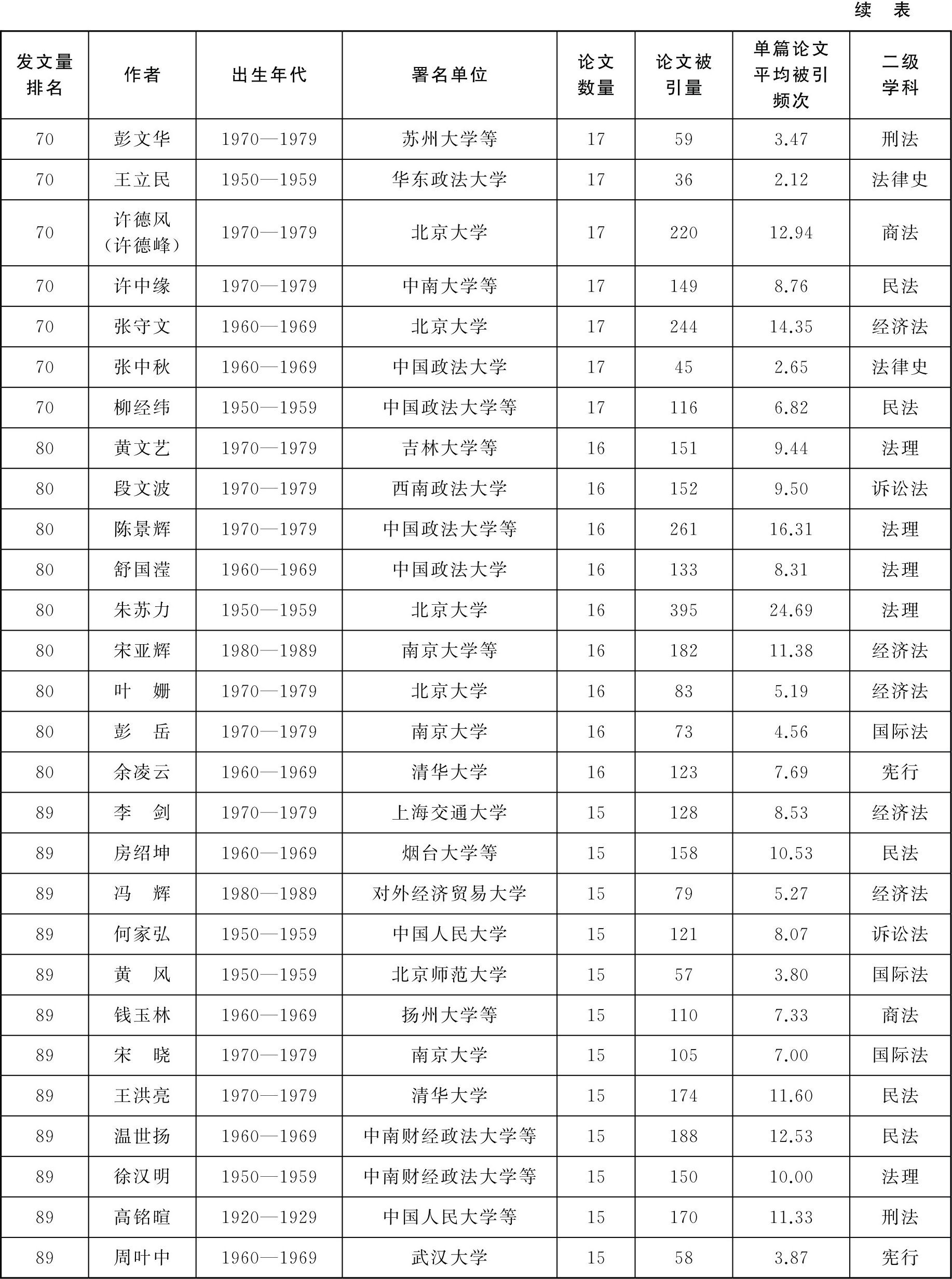

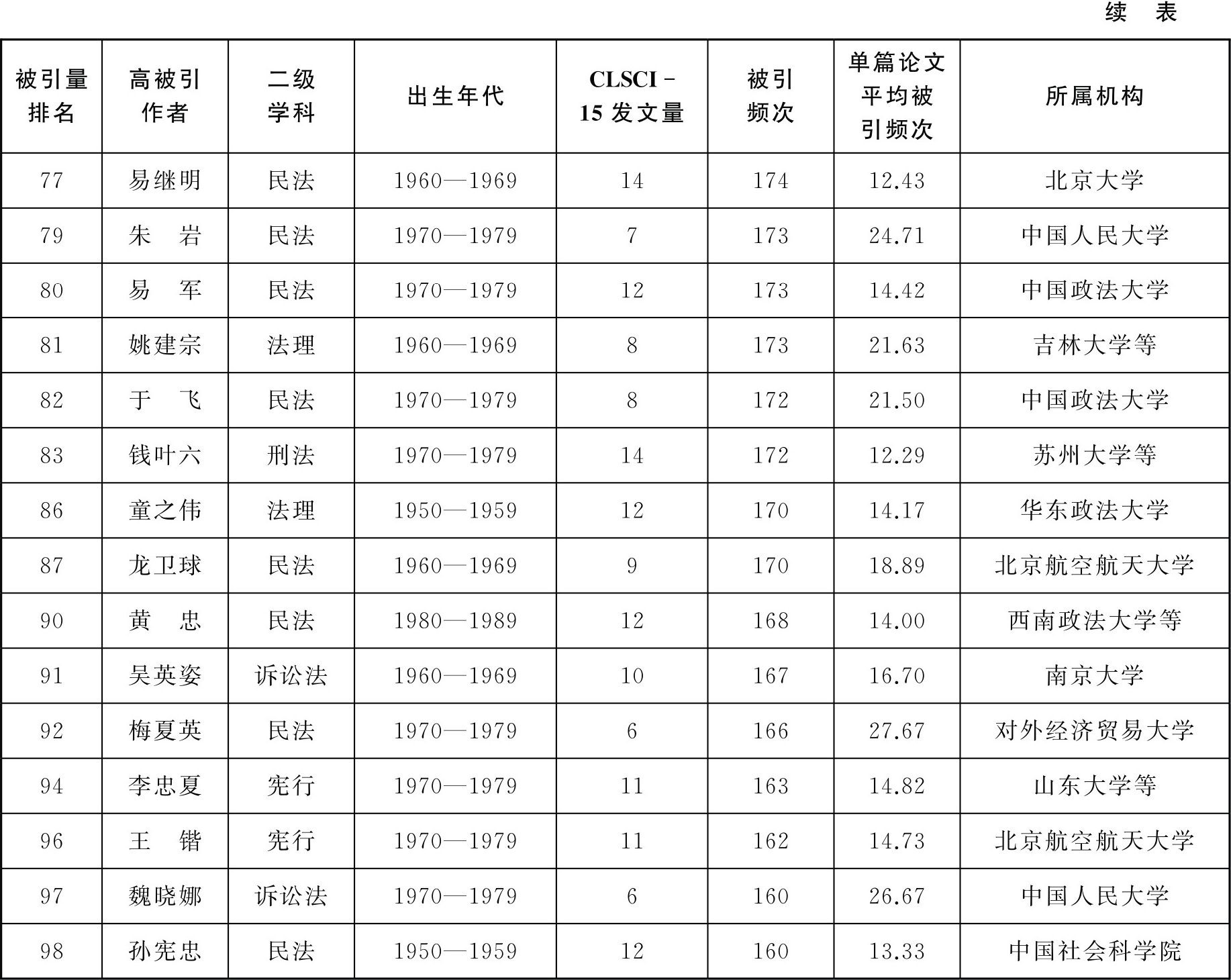

从学科分布来看,图1显示,民法(24人)、

刑法(18人)、法理(17人)三个学科的高产作者占高产作者总量的半壁江山,这是其学科实力的体现;诉讼法(11人)、经济法(9人)、宪行(8人)等学科次之;法律史(5人)、国际法(4人)、商法(4人)等学科的高产作者人数相对偏少;环资法暂无入榜的高产作者。

从年龄结构来看,图1显示,高产作者的出生年代多集中在20世纪70年代(36人)和60年代(31人),50年代及之前的也有25人,表明老一辈的学者在这十年间仍然笔耕不辍,而中青年学者更是厚积薄发,接棒成为知识生产的中坚力量;80年代的青年学者(8人)在这十年间也崭露头角,成为学科持续发展的后备力量。总体来看,高产作者的年龄梯度分明、结构相对均衡,法学学科的人才队伍具有可持续发展的潜力。

(三)知识作品的被引量视角

(三)知识作品的被引量视角

论文数量只是一个方面,法学的知识生产不应只是以量取胜,还要看发表后的论文在学术共同体中的评价与学术影响力,后者才更接近实质意义上的学术贡献。由于数据可得性的限制,以“质”的维度对众多法学论文的学术贡献进行评估并不容易。不过,在并不十分精确的意义上,透过论文被引量数据可初步观察论文的受关注程度。人文社科综评资源库提供了2009—2018年发表的CLSCI-15论文的被引量数据,本文将重点分析高被引作品和高被引作者,从“量”与“质”的双重视角评估这十年间的法学发展情况。需要说明的是,被引量指标主要反映作者及其作品在学界的受关注程度,在大数据的意义上,受关注度越高的作品通常在学术界的认可度也越高。但这并不绝对,毕竟有些引用可能是为了学术批评,作品被引量与作品质量之间也并无绝对的对应关系,例如有些高质量的学术作品被引量未必很高,原因可能在于该作品所研究的议题较为小众,或者学术同行较少。

首先,从高被引作品来看,2009—2018年间发表的CLSCI-15论文在2009—2021年间被所有学科的CSSCI来源刊论文引用超过60次的论文,共计66篇,本文称之为“高被引论文”。这些论文的主题主要包括个人数据与个人信息保护、

农村土地改革、互联网、人工智能、认罪认罚从宽、法解释论、司法改革等议题。这些议题与同时期的社会变迁及制度改革紧密相关,反映出法学研究所具有的回应性与学者的社会责任感。从高被引论文的二级学科归属来看,民法学科以22篇高被引论文遥遥领先,其次是

刑法、法理、诉讼法、经济法学科,均为8篇,

宪法与行政法学的高被引论文有6篇。

其次,从高被引作者来看,2009—2018年间CLSCI-15论文被引频次超过160次的学者共有98人,本文称之为“高被引作者”。从高产作者与高被引作者的名单对比来看,约三分之二的高产作者同时也是高被引作者,反映出论文产量与作品影响力之间的正相关性。但也有36名高产作者未进入高被引作者榜,约占三分之一。如表4所示,从年龄分布来看,80后高产作者跌出高被引榜的比例最低,反映出80后高产作者的论文发表量与作品影响力之间的强相关性。这似乎反映出年轻学者更多地依赖作品本身的硬实力参与竞争。

值得关注的是,有34名学者虽未进入“高产作者”榜,但他们在2009—2018年间发表的CLSCI-15论文的后续被引量表现优异。如表5所示,其论文的平均被引量都在两位数以上。这再次说明“量”不是评估知识生产的唯一指标,部分作者即使在高层次期刊上不算“高产”,但只要努力追求学术品质,同样会产生较大的学术影响力。

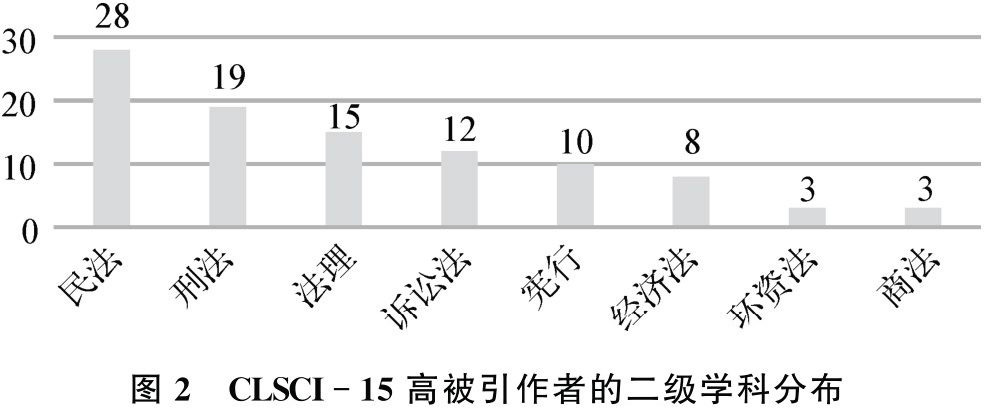

图2显示了高被引作者的二级学科归属情况,其中,民法(28人)、

刑法(19人)、法理(15人)的高被引作者人数位居前三;其次是诉讼法(12人)、宪行(10人)、经济法(8人);再次是商法和环资法(各有3人);国际法与法律史学科暂无高被引作者。对于特定的二级学科而言,在同等条件下,学术作品的质量越高、学术共同体的规模越大,则被引量数据往往也越可观。从这个意义上看,民法、

刑法、法理学科的整体实力与学术共同体的规模相对优于其他学科,这与高产作者的二级学科归属情况相一致。

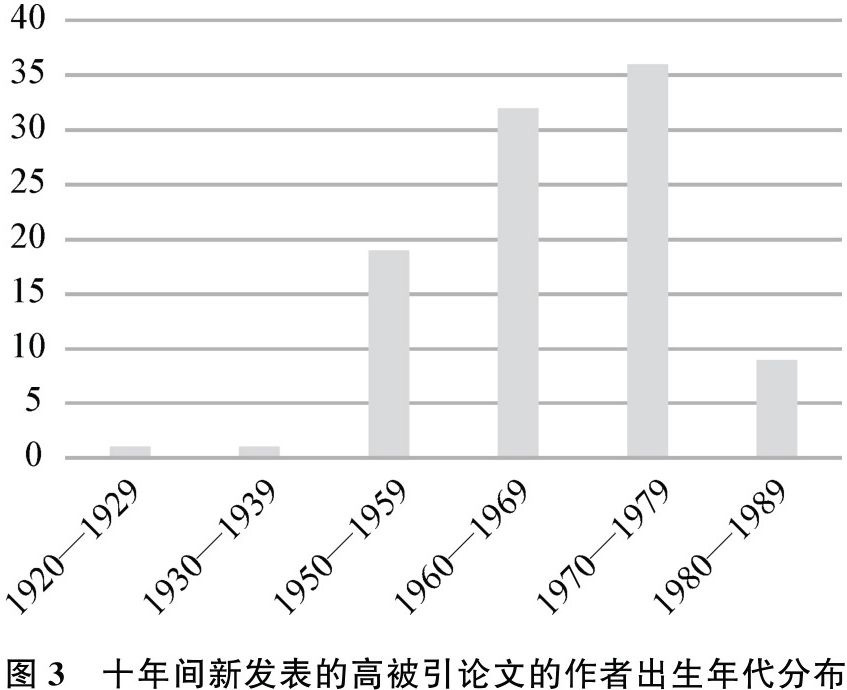

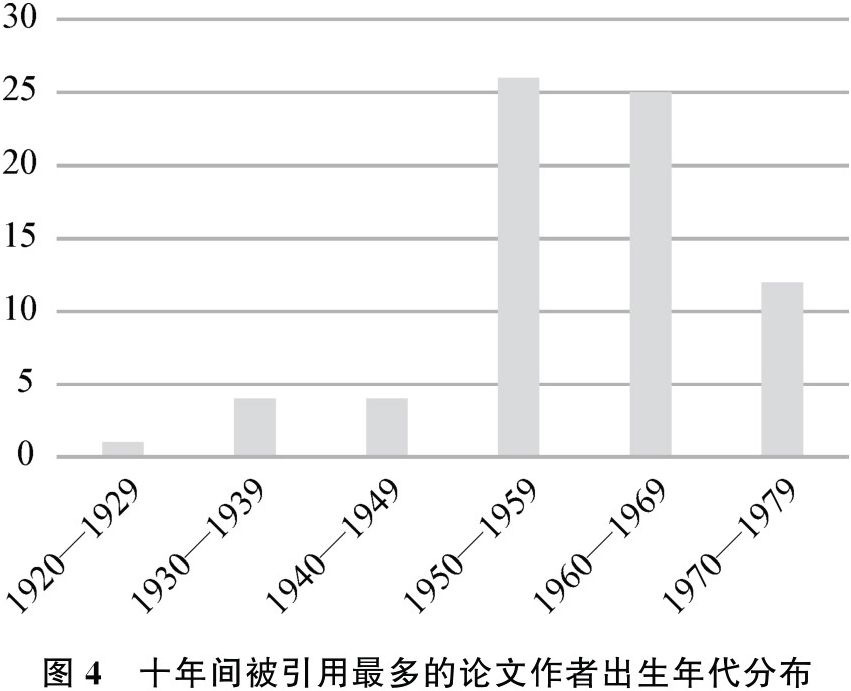

从高被引作者的年龄结构来看,2009—2018年间CLSCI-15论文发表后被引量最高的论文作者(图3中简称“新发表的高被引论文的作者”)主要出生于20世纪60和70年代。作为对照,若从2009—2018年间所有CSSCI来源刊发表的法学类论文(不限于CLSCI-15上的论文)的引注数据来看,这十年间法学界引用最多的论文(也不限于2009—2018年间发表的论文)主要出自“50后”和“60后”学者之手(以作者被引次数超过250次为标准),具体如图4所示。这两组数据的对比表明,支撑中国法学在2009—2018年间蓬勃发展的文献基础主要来自“50后”和“60后”学者,而这十年间新发表的CLSCI-15论文被引量最高的却来自“60后”和“70后”学者,从中可以看出高被引作者的代际更替趋势,中、青年学者在这十年间正从老一辈学者手中接过接力棒,在推动法学发展方面发挥着越来越大的作用,他们作品的受关注度和学术影响力日益提升,正在步入学术论辩的中心舞台。

二、十个二级学科的十年冷暖

二、十个二级学科的十年冷暖

进一步认识中国法学的十年发展,还要转入十个二级学科

〔6〕内部进行逐一解读。以下将从各二级学科的发文机构、作者、作品及其热点关键词(以下简称“热词”)中管窥各二级学科的发展走势、学科重镇分布和热点学术议题。相较于部门法学者从内在参与者视角对其学科发展状况形成的经验直觉和质性判断,本文将从外在观察者视角出发,通过对知识生产活动进行定量分析来展示和比较十个二级学科的发展走势及其协调发展情况。二级学科的划分标准极具弹性,本文根据中图分类号、论文标题、关键词、摘要以及作者通常的学科归属情况,通过人工识别将14146篇CLSCI-15论文进行二级学科归类。

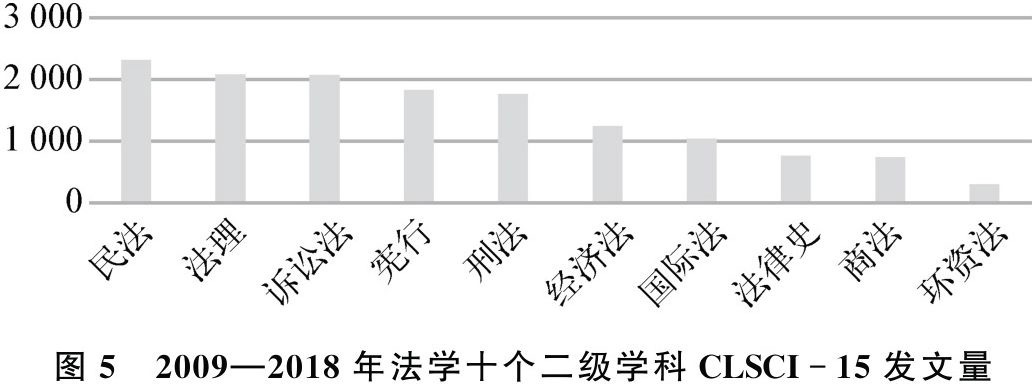

〔7〕分类结果如图5所示。2009—2018年间发文量最多的是民法、法理和诉讼法学科,均超过2000篇;其次是宪行、

刑法、经济法和国际法学科,发文量均超过1000篇;最后是法律史、商法和环资法学科,发文量均不足1000篇,上述学科形成了层次分明的三个梯队。

(一)法理学科

(一)法理学科

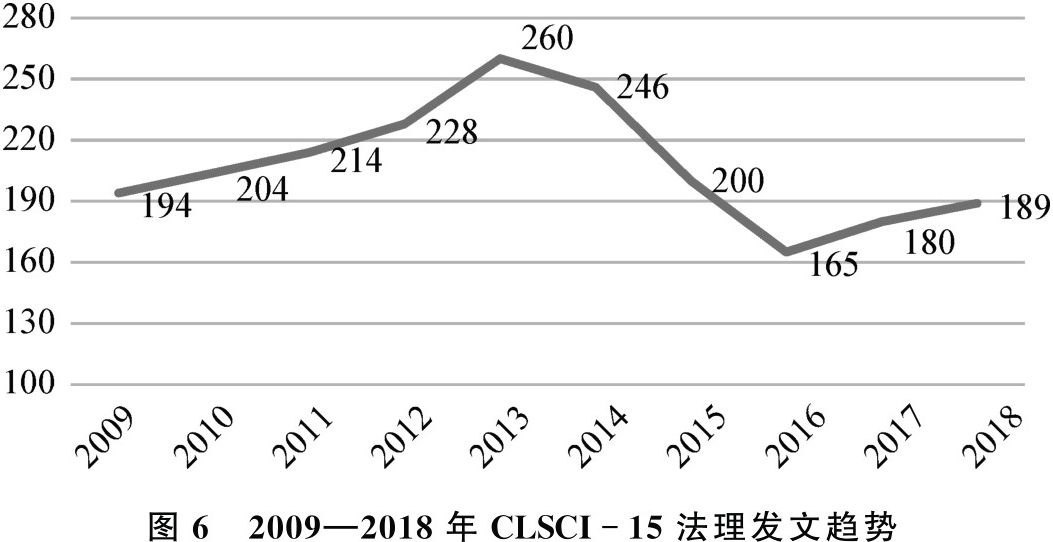

2009—2018年间,CLSCI-15共发表法理论文2080篇,占法学总发文量的14.70%,发文体量在十个二级学科中仅次于民法,位居第二。从年度流变趋势来看,图6显示,这十年间法理年度发文量先升后降,总体保持稳定。2013—2014年发文量的明显上升主要是因为不少杂志响应“全面推进依法治国”号召,在此期间推出了系列专题论文。

从学术共同体的规模来看,这十年间共有1007位作者发表了法理CLSCI-15论文,发文学者数量在各二级学科中首屈一指,展现了强大的研究实力。当然,这当中也有不少部门法学者的跨界之作,这是由法学的学科特点所决定的。从机构发文量来看,如表6显示,十年间中国政法大学共发表法理论文193篇,优势明显,有多达89名学者贡献了本单位的法理论文,人才储备充足。发文量排名第二的华东政法大学共发表134篇法理论文,学科实力强劲。吉林大学理论法学研究中心作为教育部人文社科重点研究基地,法理学科发文量位列第三,共发表了108篇法理论文。此外,发文量跻身前十的还有北京大学、中国人民大学、中国社会科学院、西南政法大学、清华大学、南京师范大学、中南财经政法大学。

由表3可知,共有17名法理学者跻身高产作者榜,

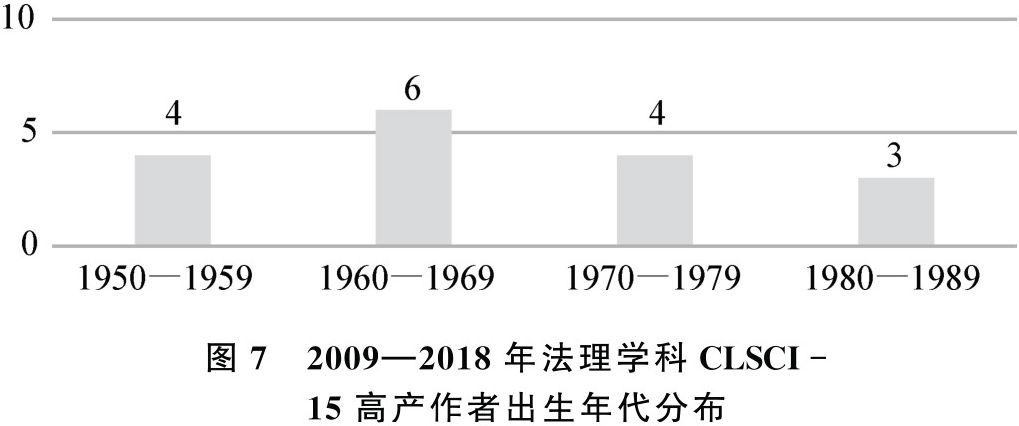

〔8〕其中吉林大学、中国政法大学、北京大学、山东大学各有3名高产作者,华东政法大学、中南财经政法大学各有2名高产作者。从高产作者署名机构的变动情况来看,法理高产作者的机构流动性较强,17名高产作者中有8名在这十年间有两个以上的独立任职单位。图7显示,在17名法理高产作者中,有4名出生于20世纪50年代,6名出生于60年代,4名出生于70年代,3名出生于80年代,反映出法理高产作者的年代分布相对均衡,人才梯队层次分明,可持续发展潜力较大。

十年间,法理学科关注的理论议题众多,主要研究热词是“法律”“法制”“法治”“司法改革”“法教义学”“法学教育”等。从学界关注相对集中的议题来看,中国法治建设进程中的法学理论议题是重中之重,尤其是以下三个议题备受关注:“中国特色社会主义法治理论(以下简称‘中特法’)”“法哲学”“法学教育”。在“中特法”主题下,学界十年间共发表513篇论文,占法理总论文量的24.66%,对这一问题的关注是改革开放以来中国法学的一个重要特点,其研究热词为“司法改革、法治、社会主义、人民法院”等。这一主题的发文高峰期为2013—2015年,其发文趋势与法理学科发文总趋势基本吻合。

法哲学与法学方法论也是这十年法理学科的热门话题。十年间,各机构在“法哲学”主题下共发表了324篇论文,占本学科总发文量的15.55%,其研究热词为“法学方法”“法律解释”“法律概念”等。法哲学论文中有85篇是讨论外国法哲学思想,重点围绕德国、美国和英国的法哲学思想展开。其中,讨论德国和英美法哲学的论文各占三分之一以上,显示出两大法系之间分庭抗礼的状态。在学术思想层面,法理学界十分重视康德、卢曼、德沃金、哈特等学者的理论与思想。法哲学研究也有具象化的一面,不少学者结合中国案例讨论法哲学议题,这些研究或将法哲学理论适用于现实问题,或从案例中提出特定的法哲学命题。

(二)法律史学科

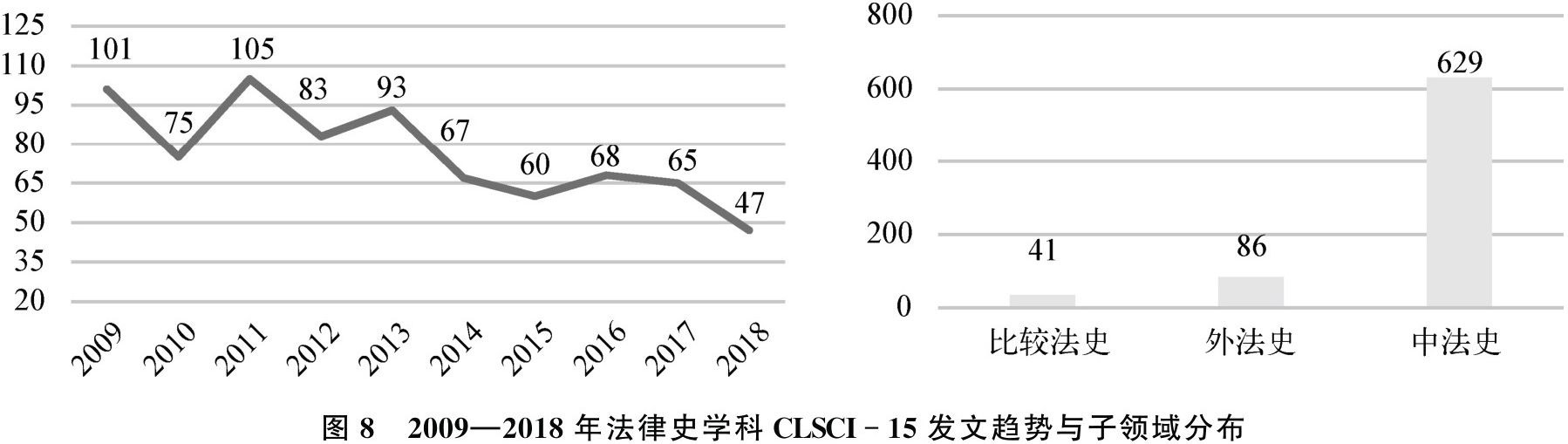

十年间,CLSCI-15共发表法律史论文764篇,占总发文量的5.4%,属于产出规模较小的二级学科。图8显示,十年间法律史论文年度发文量总体呈波浪式下降趋势,降幅明显。这种态势若持续下去,可能会导致这个重要学科的学术资源和学术团队规模逐步萎缩。

〔9〕从发文主题来看,法律史学科的论文热词为“制度、思想、古代、比较”等,反映出法律史的研究重点在于历史上的法律制度和法律思想。为便于分类观察,法律史学科还可细分为中法史、外法史、比较法史。如图所示,十年间中法史CLSCI-15论文占本学科总发文量的84%,可谓一枝独秀;外法史论文占11%,比较法史占5%。

在研究议题上,法律史的研究多数具有历史分区和国别分区的特点。其中,十年间CLSCI-15论文研究晚清和民国法制的最多,占中法史发文量的27.00%;研究明清法制的论文数次之,占中法史发文量的14.6%;研究汉至唐宋的文章占14.13%;研究先秦至汉的文章占7.69%;研究革命根据地时期的文章占3.92%。整体上,十年间中法史学科的研究重点在明代至民国时期的法律制度与思想。另外还有约三分之一的中法史论文并不区分历史时段,在一般意义上关注历史上的法律制度、文化与思想。

从机构发文量来看,表7显示,十年间中国政法大学共发表法律史论文90篇,居于首位。华东政法大学和清华大学的发文量均超过40篇。西南政法大学、中国人民大学、北京大学、中南财经政法大学、苏州大学、厦门大学、中国社会科学院的发文量跻身前十。

据统计,这十年间共有403位作者在CLSCI-15上发表过法律史论文,相较之下法律史学科学术共同体的体量较小。由表3可知,法律史学科仅有5名作者进入CLSCI-15高产作者榜,数量也不多。这5位作者分别来自中国政法大学、华东政法大学和清华大学,这在一定程度上也印证了三校的法律史学科在全国的优势地位。

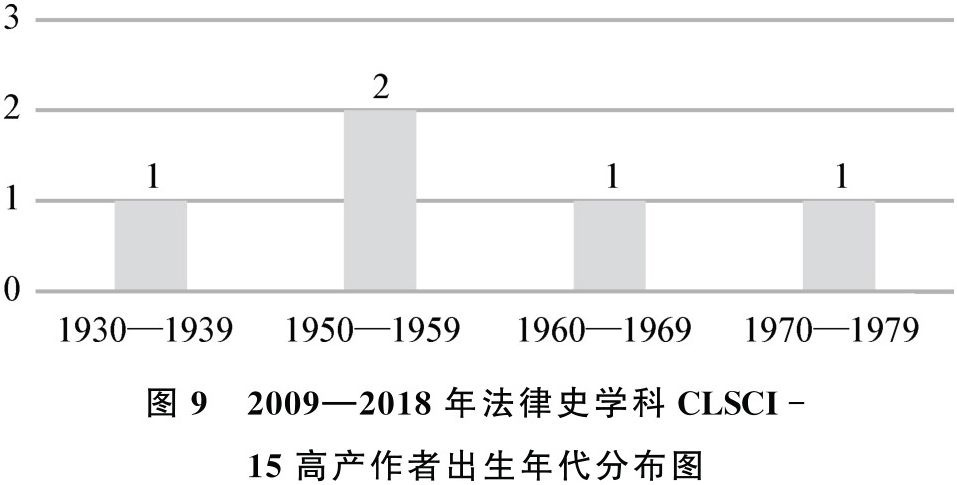

从年代分布来看,如图9所示,5位法律史高产作者中出生于20世纪50年代及之前的有3位,出生于60、70年代的各1位。相较于其他学科,法律史学科的资深学者仍是知识生产的主力军。这与资深学者长期的学术积淀有关,也与学者个人笔耕不辍的勤勉精神有关,老一辈学者的持续产出有助于为学界贡献充满纵深感的法律史研究成果,这是学术传承发展的基础。但另一方面也反映出法律史学科的青年学者成长和人才梯队建设任重道远。若进一步结合本学科发文量整体下降的趋势来看,培养青年学者的任务显得更加迫切。CLSCI-15论文固然并非学术成果的全部,也不是知识生产的唯一载体,但立足我国当下的法学发展阶段来看,高层次论文是我国当下学术评价、学术资源分配以及青年学者谋生的重要依据。在此约束条件下,法律史学科论文发表量的整体减少,意味着该学科青年学者资源获取和成长机会的减少,这不利于法律史学科的长远可持续发展。

“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替。”法律史的研究对于国家法治文明的进步具有重要的镜鉴意义。中华法系虽未能在当代延续和发展,但历史沉淀下来的“孝道与伦理、民本与人道、复仇与宽容、纠察与上控、身份与民权、犯罪与豁免”

〔10〕等观念仍在今时的法律文化中留存很多印迹,研究这些文化遗存对于当今的法治建设具有重要意义。当然,法律史学科CLSCI-15发文量的减少并不完全等同于该学科学术影响力的下降。随着法律史与法理、民法、

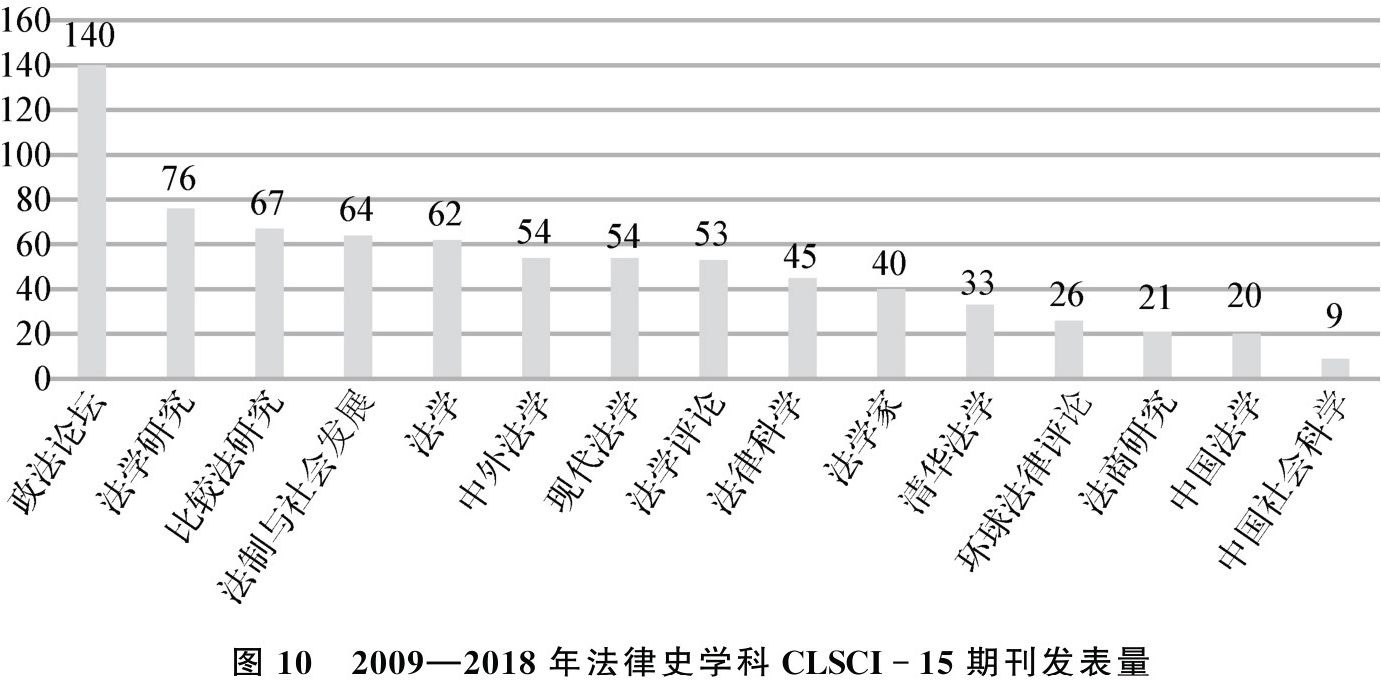

宪法等学科的不断交叉融合,历史资料的考据已融入各部门法论文的具体论证之中,追溯历史越来越成为部门法研究的视角或论据,这些都是法律史研究的具体形态,但未必能在本文采用的分类标准下得到充分体现。另一方面,法律史学科发文量的减少或许也源于各家杂志在这十年间学术兴趣和关注重点的调整。图10整理了CLSCI-15期刊在十年间发表的法律史论文总量,其中《政法论坛》为法律史论文提供的发表机会最多,十年来的发文趋势虽然也在下降,但相较于兄弟刊物而言降幅较小。

(三)宪行学科

(三)宪行学科

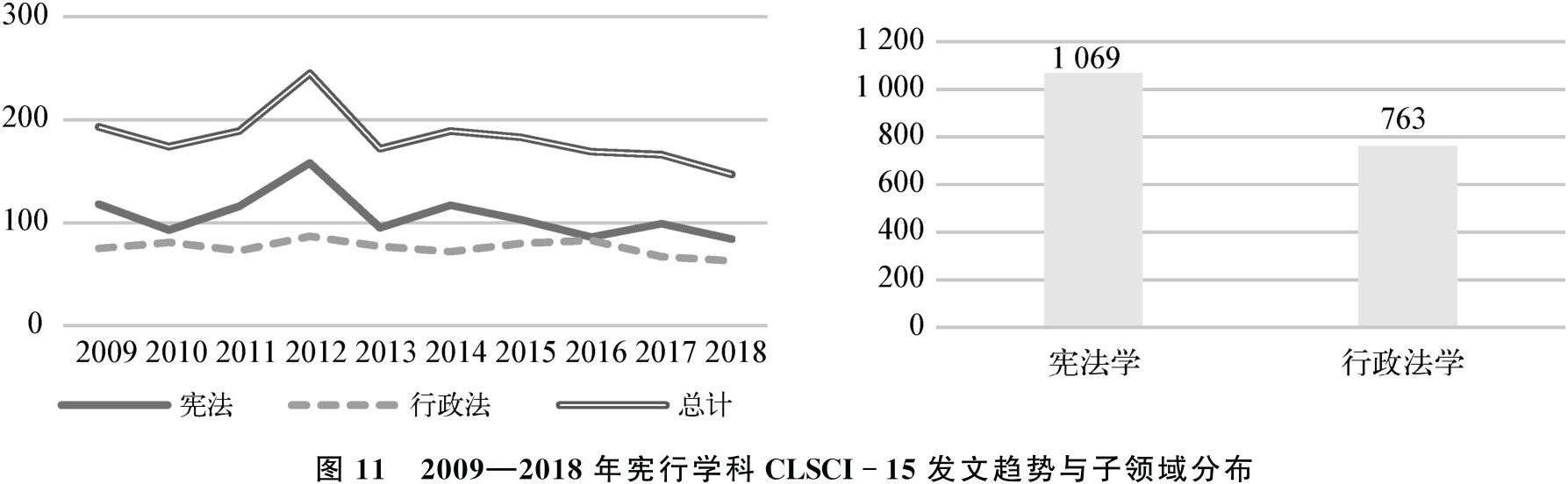

十年间,CLSCI-15共发表宪行学科论文1832篇,占总发文量的12.95%,宪行学科发文量次于民法、法理、诉讼法,属于体量相对较大的二级学科。从子领域分布来看,其中含宪法学论文1069篇,显著多于行政法学论文,后者为763篇。从年度流变趋势来看,如图11所示,十年间行政法学的发文量稳定,宪法学的发文量略有下降,但降幅不大。值得注意的是,2012年宪法学论文发表量突然上升,后又恢复常态。因为2012年适逢“八二

宪法”颁布三十周年,不少杂志设置相关专栏,增加了宪法学的发文量。

从发文机构来看,表8显示,十年间中国政法大学发表了126篇宪行论文,多达63人代表中国政法大学发表了宪行论文,展示了强大的学术团队和集体力量。中国人民大学共发表宪行论文111篇,其中三位高产作者贡献了多达61篇,发文作者集中度较高。北京大学

宪法与行政法研究中心作为教育部人文社科重点研究基地,十年间发表了92篇宪行论文,位居前三。清华大学、中南财经政法大学、武汉大学、华东政法大学、中国社会科学院、西南政法大学、厦门大学的发文量跻身前十。

从学科子领域的发文量对比来看,表8显示,发文量靠前的教学科研机构在宪法学和行政法学之间,多数更侧重于宪法学的研究。例如,宪行学科整体发文量第一的中国政法大学发表了72篇宪法论文和54篇行政法论文;整体发文量排名第二的中国人民大学发表了90篇宪法论文和21篇行政法论文;北京大学发表了59篇宪法论文和33篇行政法论文。

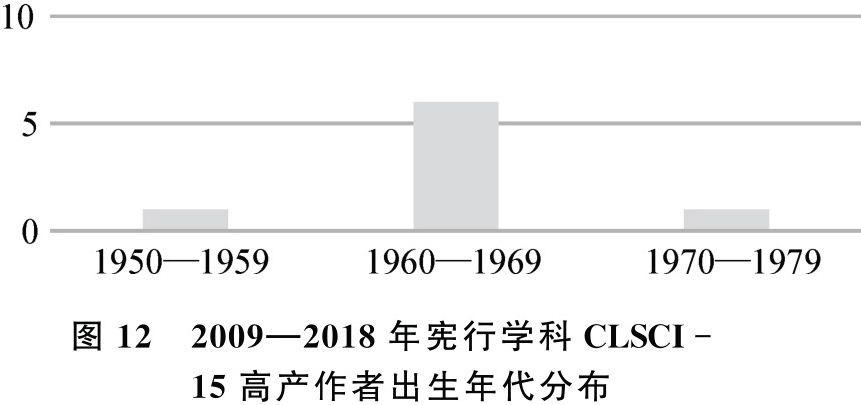

从学术共同体的规模来看,十年间共有898位作者在CLSCI-15上发表宪行论文,展示了该学科强大的学术共同体规模,这样的规模与宪行学科应有的学术地位相称。在高产作者方面,由表3可知,宪行学科仅有8位作者进入高产作者榜。从不同学科之间高产作者数量的对比来看,宪行学科的高产作者数量相对于其学科整体规模而言显得偏少。例如,宪行学科总发文量约为法律史学科的3倍,但高产作者只比法律史学科多了3名,比规模相近的法理学科少了近10名。一个发文量规模较大的学科拥有较少的高产作者,反映出该学科内的学者在论文发表和知识生产方面的个体实力相对均衡,资源占有量上“一股独大”的情况相对较少。从学科长远发展的角度看,“蛋糕大、分蛋糕的人也多”,一方面反映出该学科的激烈竞争格局,另一方面也意味着该学科面向未来更均衡、持续发展潜力更大。从高产作者所在的机构来看,中国人民大学和武汉大学各有2位宪行学科的高产作者;从出生年代来看,图12显示,宪行学科的高产作者以“60后”学者居多,代际分布较为集中。

十年间,宪法学的研究热词为“

宪法”“

宪法实施”“司法审查”“人权”等,发文较多的主题包括国家机构、基本权利、比较

宪法等。其中,“国家机构”主题下的CLSCI-15论文共计371篇,占宪法学论文的34.71%,研究重点为

宪法上的基本政治制度及其实施问题、央地关系、司法权与立法权的关系等。“基本权利”主题下的CLSCI-15论文共计288篇,占宪法学论文的26.94%,是宪法学研究的第二大热点。“比较

宪法”

〔11〕是宪法学研究的第三大热点,十年间该主题下的CLSCI-15论文共计212篇,占宪法学论文的19.83%,重点议题为外国宪法的制定、解释、实施及比较。相较于对美国宪法的关注,引介德国、日本

宪法的论文较少,但这个方向的研究趋势正在加强。

〔12〕除上述主题外,亦有86篇论文研究合宪性解释、合宪性审查与

宪法实施,71篇论文研究

宪法