论职业球员与俱乐部法律关系中的劳动权益争议问题

——广州恒大俱乐部开除于汉超事件引发的思考

孙国平

(苏州大学 王健法学院,江苏 苏州 215006)

内容摘要:恒大开除球员于汉超事件再次凸显了职业球员与俱乐部之间的相关法律纠纷问题,二者间法律关系是否定性为劳动关系是基础问题。目前球员劳动权益纠纷大多数还是经由司法解决,但个别地方也出现了体育自治驳回司法管辖的做法。体育自治和司法介入之间的博弈对球员劳动权益保护事关重大,最近新修订的《

体育法》一锤定音,认可司法介入之必要性,而纳入合同附件的队规不宜视为规章制度较为契合当下实际,但俱乐部凭借作为合同条款属性的队规单方终止球员合同时,须接受正当事由考量方显公正和公平。

关键词:劳动关系;队规;规章制度;正当事由

中图分类号:D922.5

文献标识码:A

文章编号:2095-3275(2022)06-0045-14

一、问题的提出

2020年4月14日,广州恒大淘宝足球俱乐部球员于汉超因私自涂改机动车号牌,被广州警方依法做出罚款5000元、行政拘留15日的处罚

[1]。该俱乐部当晚发布公告称,球员于汉超严重违反《广州恒大淘宝足球俱乐部球员“三九”队规》之“九开除”的纪律规定,经公司研究决定给予于汉超开除处分

[2]。一石激起千层浪,该事件遂引发媒体关注

[1],同时引起法律界人士热评

[2]。该热议事件背后不过是一些老问题重现而已,职业球员与俱乐部间法律关系是民法上的雇佣关系抑或

劳动法上的劳动关系?职业球员与俱乐部间劳动权益纠纷是遵循体育自治还是经由司法适用

劳动法解决?《

中华人民共和国体育法》(以下简称

《体育法》)对此有何规定?俱乐部队规是属于

劳动法上的用人单位规章制度还是一般契约条款?俱乐部开除球员是否需要正当事由?如不从学理上理顺此类问题,则不少职业球员劳动权益将得不到切实保护,也会阻碍俱乐部健康发展和中国足球或其他职业体育运动的长足进步。本文将主要以职业足球球员为例展开探讨。

二、法律关系定性之争:是民法上的雇佣关系抑或劳动法上的劳动关系?

(一)域内争议与域外惯例

职业球员与俱乐部之间的法律关系是否应受劳动法规制?无论是《

中华人民共和国劳动合同法》(以下简称

《劳动合同法》)还是

《体育法》,都未对职业球员合同加以规定,司法实践中对职业球员与俱乐部间有关球员合同劳动权益纠纷问题处理也并不一致。而对于这一基础性命题,我国体育法学界学者看法亦非铁板一块,主要有两种意见。

一种是民事雇佣关系说,认为职业球员与俱乐部间的法律关系属于平等主体间的民事雇佣关系,球员与俱乐部间的工作合同属于民事雇佣合同,应受民法上的合同法规范调整

[3]。其立论主要基于职业体育运动尤其是职业足球运动的特殊性,诸如转会限制与禁赛期、工作时间与工作报酬及管理、体育自治所要求的独立解决争端能力等方面与

劳动法上的合同解除与终止、择业自由、工作时间和工作报酬及管理以及劳动争议的解决路径等诸多制度都存在难以匹配乃至冲突的一面,也破坏了职业球员与俱乐部间相对平等的法律地位,限制了双方当事人更多的意志自由等

[3]。

一种是劳动关系说,认为二者间的法律关系属于劳动关系,二者间签订的工作合同属于劳动合同性质,其劳动权益救济可通过劳动仲裁和诉讼方式实现。其立论主要基于职业运动的特殊性并不能改变职业球员的

劳动法主体地位,职业球员为特殊劳动者,其为俱乐部提供劳务具有高度从属性,属于

劳动法的规制范围,且域外多以

劳动法来调整,如果职业球员与俱乐部间的关系任由民法来调整有违法律的形式理性和实质理性,但该学说也虑及职业体育运动的特殊性,主张二者间关系还须受行业规则规制,建议制订单行法规专门规制职业体育领域中的劳动关系

[4]。

尽管学理上两种意见并存,但体育法学界的主流认识是,职业球员与俱乐部间的法律关系整体上属于劳动关系,职业球员工作合同从整体上看属于劳动合同,但具有自身特殊性

[5]。实务界也有认为,“职业球员与俱乐部间的工作合同是依据我国

劳动合同法和

合同法而订立,既有普通合同属性,也符合

劳动合同法之规定,职业球员与俱乐部间的法律关系应属于特殊劳动关系”

[4]。

对于是否属于劳动关系,大陆法系主要国家以有无从属性进行判断,所谓从属性主要包括人格从属性、经济从属性与组织从属性

[6]。而英美法系中判断劳动关系的一些标准,诸如控制(control)标准、组织(integration)标准、经济现实(economic reality)标准、相互义务(mutuality of obligation)标准以及多因素(multi-factor test)综合判定标准

[7],与大陆法系的从属性判断标准都有异曲同工之妙,都主要借助从属(subordination)和依附(dependence)来认定劳动关系之有无。根据职业足球球员合同,无论其名为工作合同还是劳动合同抑或其他,俱乐部运动员皆要服从俱乐部所有指令,而俱乐部一般经由经理和教练来指示球员如何和何时来履行合同要求之义务,俱乐部球队对设置训练时间、安排比赛、要求球员在比赛中如何履行其义务以及球员薪水构成等皆有明确的制度性规定,球员在训练和比赛时也须服从代表俱乐部权威并贯彻俱乐部指令的教练之指挥。尽管球员在从事此类活动时具有高度的个人自主性,但无论是在训练和比赛中,如果不服从指令,则极有可能承担不利之处罚后果,其受“控制性”和从属性可见一斑。球员提供劳务属于俱乐部公司业务的一部分,必须听从俱乐部公司指挥,接受其管理,几无决策权和话语权。为俱乐部公司提供从属性劳动,这也是世界上大多数国家认为职业足球球员与俱乐部公司间属于劳动关系之

劳动法法理所在。反之,也正因如此,职业拳击手和网球球员等一些职业球员因其在缔结合同、训练参赛、获取酬金等方面具有极大的个人自主性,其从属性较弱,往往并不属于劳动关系。

放眼全球,尽管东欧等某些国家将职业球员视为自雇者(self-employed),从而将其与俱乐部间的合同交由民法规制,但根据世界职业足球运动员协会发布的《全球雇佣报告:职业足球工作条件》,此类采取民法规制相关合同纠纷的国家比例仅占该报告调查总量的9%,且占据排行榜前10位的克罗地亚、捷克、土耳其、斯洛文尼亚、罗马尼亚、突尼斯、冰岛、波兰、乌克兰和刚果(布)等国在世界足坛的总体影响力不大,这些国家的做法并未得到普遍认同

[5]。相反,当今世界一些主要国家都将职业球员合同纳入劳动法规制范围。如《俄罗斯联邦

劳动法典》将职业运动员和俱乐部间合同规定在第三编(劳动合同)第

59条之固定期限劳动合同中

[8]。在德国,如签约足球运动员为俱乐部提供从属性劳动,则其为受

劳动法管辖之雇员并无疑问

[9]。在英国普通法上,职业球员则早就被视为

劳动法上雇员而非独立承包人(independent contractors)

[6],受到

劳动法之规制

[7]。英超职业球员被视为英超俱乐部雇员,二者间劳动关系(employment relationship)

[8]受英国国内法、标准球员合同条款、集体合同以及足协与英超俱乐部相关规则约束。美国职业球员如NBA球员相关权益保护,主要通过全美篮球球员协会(National Basketball Players’ Association)与NBA展开集体谈判,依据1935年《全美劳动关系法》(the National Labor Relations Act of 1935)之规定,就双方当事人的权利和义务订立全面而复杂的集体合同来达致,在遵循此等集体合同的前提下,球员的薪水、金钱福利和合同期限等条款一般由球员个人与球队进行个别商谈,对统一球员合同(uniform players’contract)中的格式条款加以修改敲定

[10]。在瑞士,尽管业界也认为将职业球员合同一般笼统地置于

劳动法保护框架下并不总是妥当,但职业球员与运动机构间签订劳动合同却是常态,每份劳动合同须满足四要件:球员亲自履行、履行时间框架、经济补偿以及雇员接受雇主的从属性管理等。此等职业球员受到瑞士劳动法律法规之保护

[11]。在巴西,根据1998年修订的《贝利法》第28条之规定,其职业球员与特定俱乐部间须签订书面劳动合同、规定合同应设专门条款确定期限、载明报酬支付情况,以及不能履行合同条款、违反合同和单方废除合同时的赔偿性条款等,否则如欠缺上述任一部分,则该合同视为无效

[12]。在日本,类似职业棒球球员的职业球员纳入《

工会法》上的劳动者对待,劳动主管部门承认职业球员工会为法律上的工会,职业球员年薪与其提供的劳务相等价,球员劳动从属于球队组织中,其最低年薪、养老金、伤害保险、转会等涉及球员劳动条件方面的问题需要通过集体谈判机制来保证

[13]。不难发现,域外这些国家都将职业球员纳入

劳动法的保护框架之下,只不过保护方式有所不同而已。为何这一似乎已成国际惯例的问题能在我国学界持续争议至今达二十余年呢

[9]?我国官方的一些文件对此又持何态度?

(二)相关文件之嬗变与相互牴牾

从《中国足球协会章程》规定来看

[10],中国足球协会性质至少是半官方半民间管理全国足球事务的组织,其所制定的相关文件能够折射出官方的管理态度和倾向。关于职业球员的身份、职业球员合同的定性以及其与俱乐部间法律关系是否接受劳动法规制等基础性问题,从我国管理层相关文件的嬗变来看,存在着前后不一、相互牴牾的现象。

早在2009年足协发布的《中国足球协会球员身份及转会暂行规定》(以下简称2009版规定)中就明确规定,职业球员是指年满18周岁,与职业俱乐部签订了书面劳动合同,且以从事足球活动的收入作为其主要生活来源的球员。如遇转会,新俱乐部与球员签订劳动合同,其内容由双方约定,并应当符合国家法律法规规章和国际足联、中国足协有关劳动合同的基本要求

[11]。为贯彻《国际足联球员身份与转会规程》(Regulations on the Status and Transfer of Players,RSTP)的相关规定,2009版规定中共有13个条文对劳动合同终止问题进行了规定

[12]。可见,此时足协对职业球员身份与职业球员合同性质的界定非常明确,亦即职业球员合同为劳动合同,职业球员乃是受劳动法规制之劳动者。

而2015年足协发布的《中国足球协会球员身份与转会管理规定》(以下简称2015版规定)将职业球员界定为与俱乐部签订了书面工作合同,且从事活动的收入大于实际支出的球员。如遇转会,新俱乐部与球员签订工作合同,其内容由双方约定,应符合《中国足球协会职业俱乐部工作合同基本要求》(以下简称《工作合同基本要求》)。该工作合同须经球员、新俱乐部及球员代理人(如有)三方签署方为有效

[13]。2015版规定同时废止2009版规定,并将2009版规定中所有有关“劳动合同”字眼全部替换成“工作合同”并加以修改。概念是逻辑演绎之基础,其流变往往彰显理念改变,但囿于我国

劳动法、

体育法乃至民法话语体系中都无“工作合同”之称谓,人们对其内涵和属性不无疑问。

2015版规定要求职业球员工作合同签订要符合带有示范合同性质《工作合同基本要求》之规定,后者首段将工作合同界定为:“指符合《

合同法》和

《劳动合同法》的法律精神,符合国际、国内足球行业基本准则,由足球俱乐部与球员、教练员或其他工作人员订立的工作合同。”

[14]该定义尽管在逻辑上有循环定义之嫌,但其字里行间的指向性较为明显,亦即职业球员合同可能兼备民事雇佣合同和劳动合同双重性质,还要考虑足球行业特殊性,这自然为早已定性的职业球员合同属性(劳动合同属性)之争再添波澜,如果兼备民事合同和劳动合同属性,职业球员合同属性在整体上究竟是民事合同还是劳动合同?究竟应优先适用《

中华人民共和国民法典》(以下简称

《民法典》)还是相关劳动法律法规规定?如果要考虑足球行业特殊性,则该特殊性在何种程度上可以排斥我国劳动法律法规和

《民法典》之适用?因职业球员合同所生争议是否因其特殊性而全然实行体育自治而排除司法管辖?可见,从劳动合同改为工作合同,也使得其属性从明确变得再度模糊,从而为后续争议解决带来困惑或障碍埋下伏笔。

此等2015年和2016年足协文件的一些改动,似乎并未遵循更高一级文件精神,有相互牴牾之嫌。早在2015年3月8日,《国务院办公厅关于印发〈中国足球改革发展总体方案〉的通知》中特别强调“加强俱乐部劳动合同管理,严厉查处‘阴阳合同’等违法行为,及时纠正欠薪行为”

[15]。并未使用“合同”或“工作合同”字眼,其定性还是很明确的,要求俱乐部与职业球员等签订劳动合同并加强管理。为贯彻落实上述通知精神,2016年7月27日,人力资源社会保障部、教育部、国家体育总局、中华全国总工会联合发布意见强调:“俱乐部应与球员等劳动者依法签订劳动合同,除

劳动合同法要求的必备条款外,俱乐部与球员、教练员可以根据足球行业特点,依法约定其他条款。俱乐部应加强劳动合同履行、变更、解除、终止各环节的日常管理,按劳动合同约定按时足额支付球员等劳动者的劳动报酬,落实其休息休假权益,实现劳动用工管理规范化和制度化。”

[16]

该意见可谓旗帜鲜明地指出,俱乐部须与职业球员等劳动者签订劳动合同,在此基础上可顾及足球行业特点增设一些特色条款,但职业球员合同总体属性属于劳动合同并无疑问。不难发现,该意见与前述2009版规定精神一致,但后者业已被废止且已被理念不同的2015版规定所替代。如果将国务院办公厅和四部委的意见类比为“主管”意见、足协相关文件视为“现管”意见的话,我国官方文件体系中就出现了“主管”与“现管”持不同意见的现象。职业球员合同带有劳动合同总体属性,有其自身特殊性。如果因其纠纷诉诸司法,机械适用包括

《劳动合同法》在内的相关劳动法律法规,可能有损俱乐部利益,因劳动法律法规并无顾及足球行业特殊性的相关规则;如果绝对排斥司法、排除劳动法律法规之适用交由体育仲裁,虽然顾及足球行业特殊性,但仅靠足协和体育总局文件等能否解决争端?如无法律授权,其正当性和合法性存疑,职业球员合法劳动权益又何以救济?面对这一两难境地,我国司法实践又展现出何种图景?

三、纠纷解决路径之争:应遵循体育自治还是经由司法解决?

为洞察职业球员与俱乐部间的劳动权益纠纷是遵循体育自治抑或经由司法管辖适用

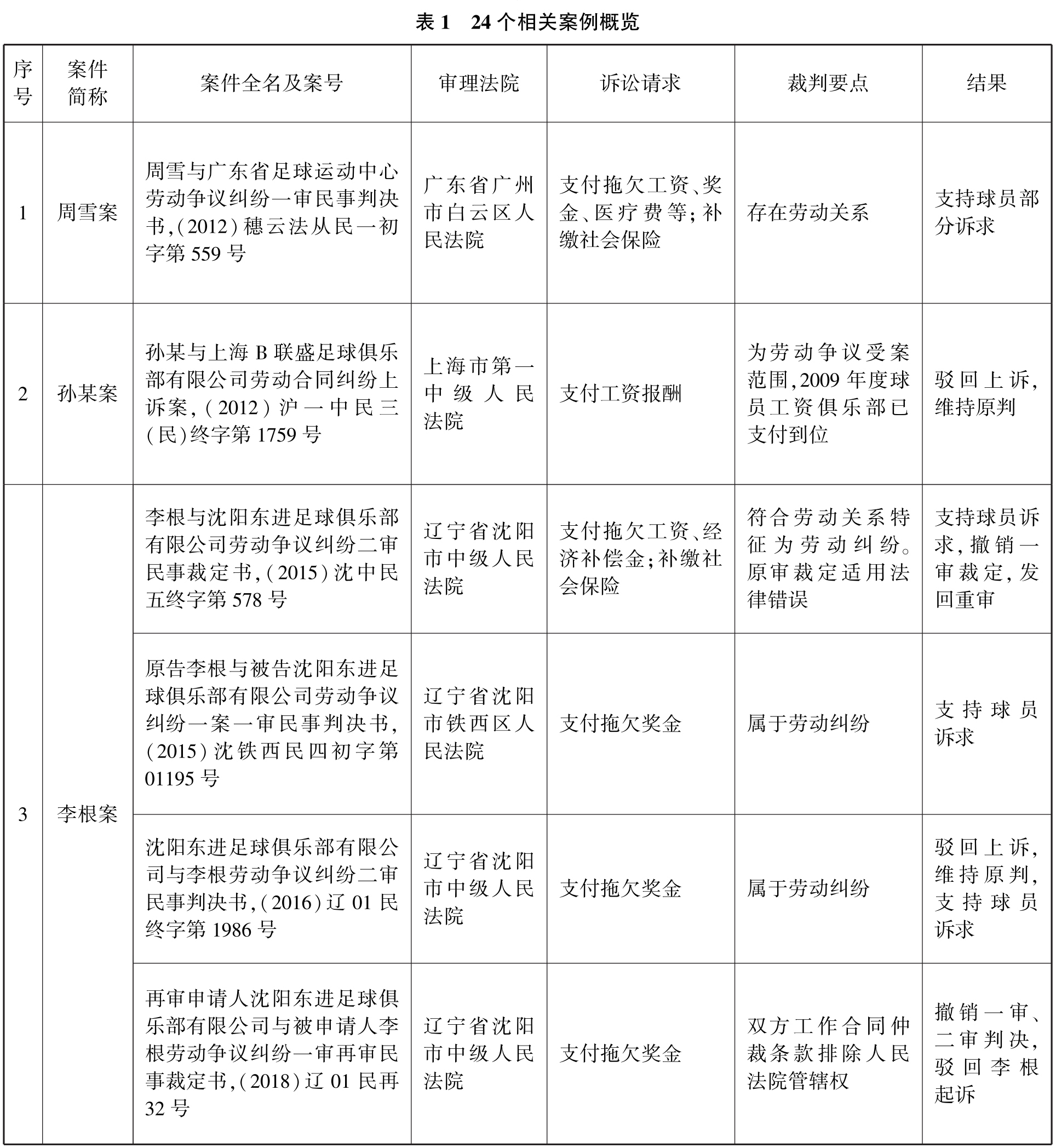

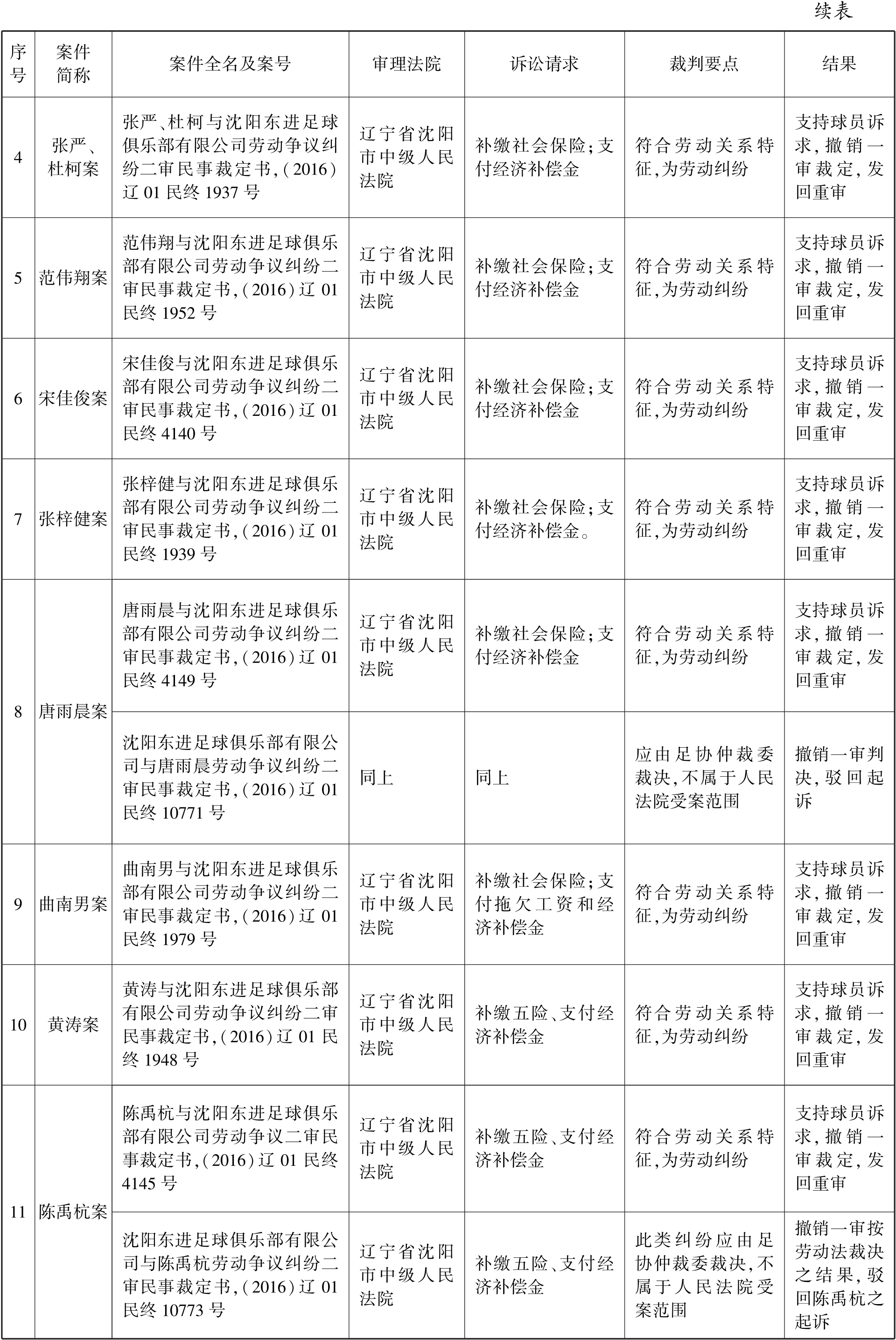

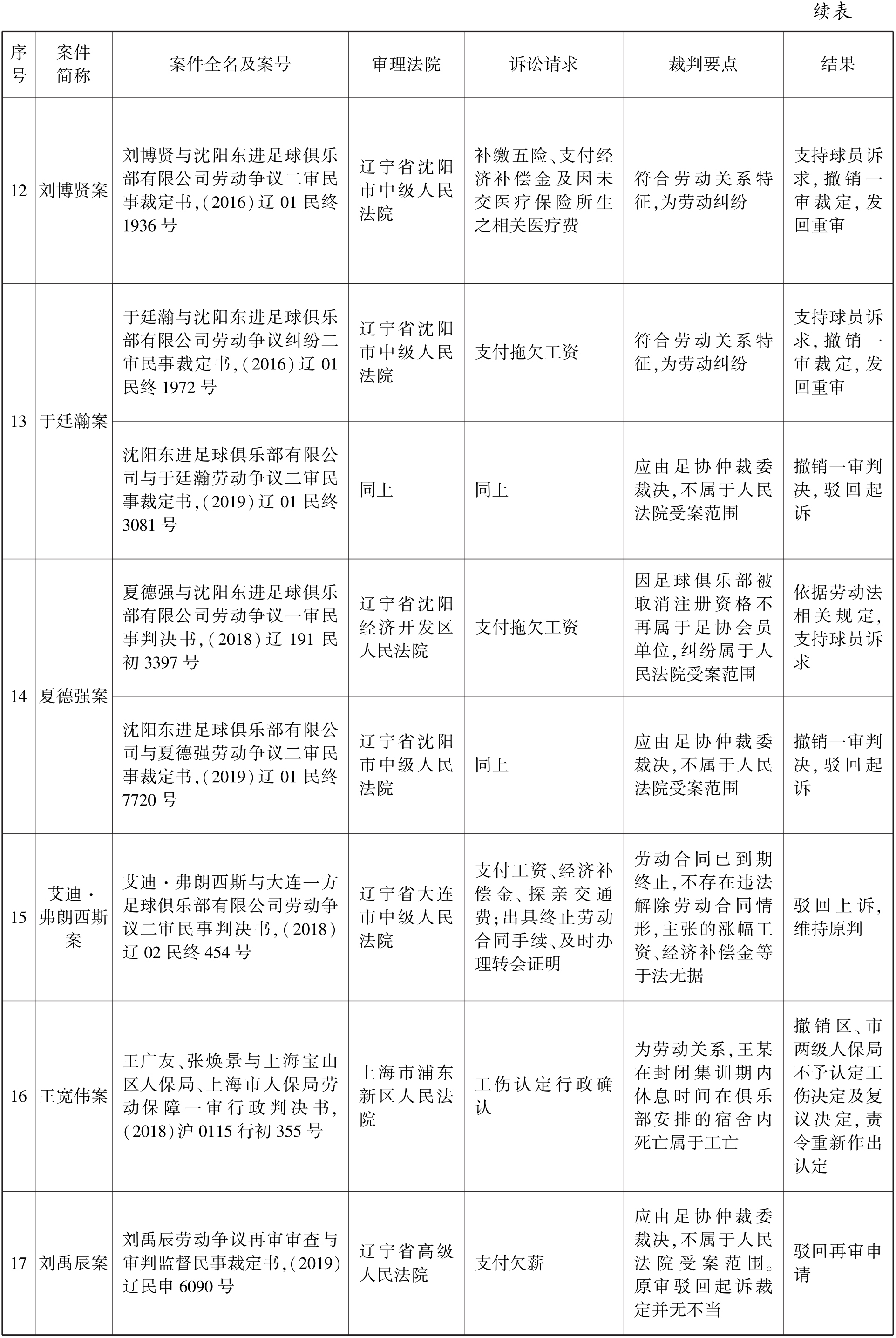

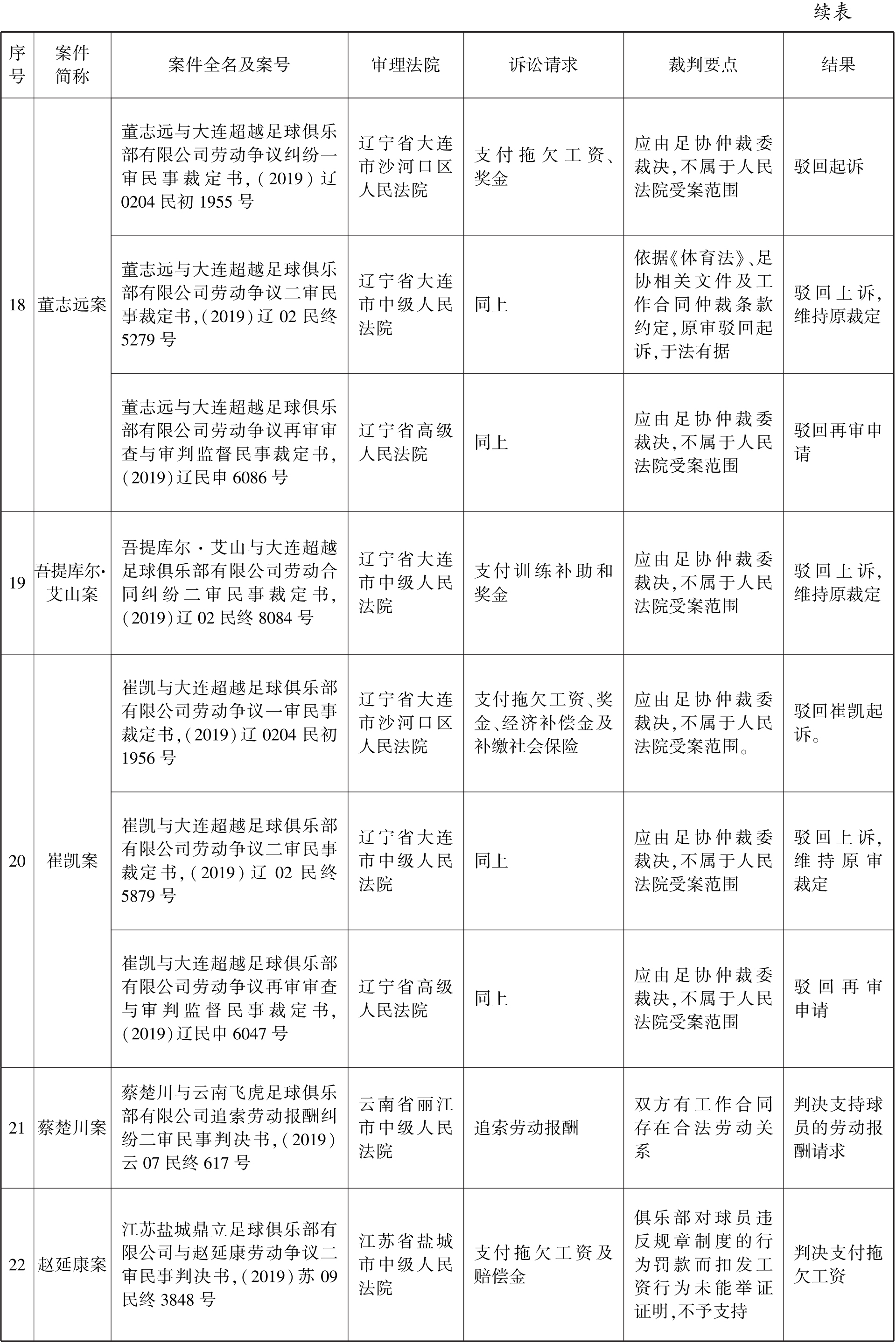

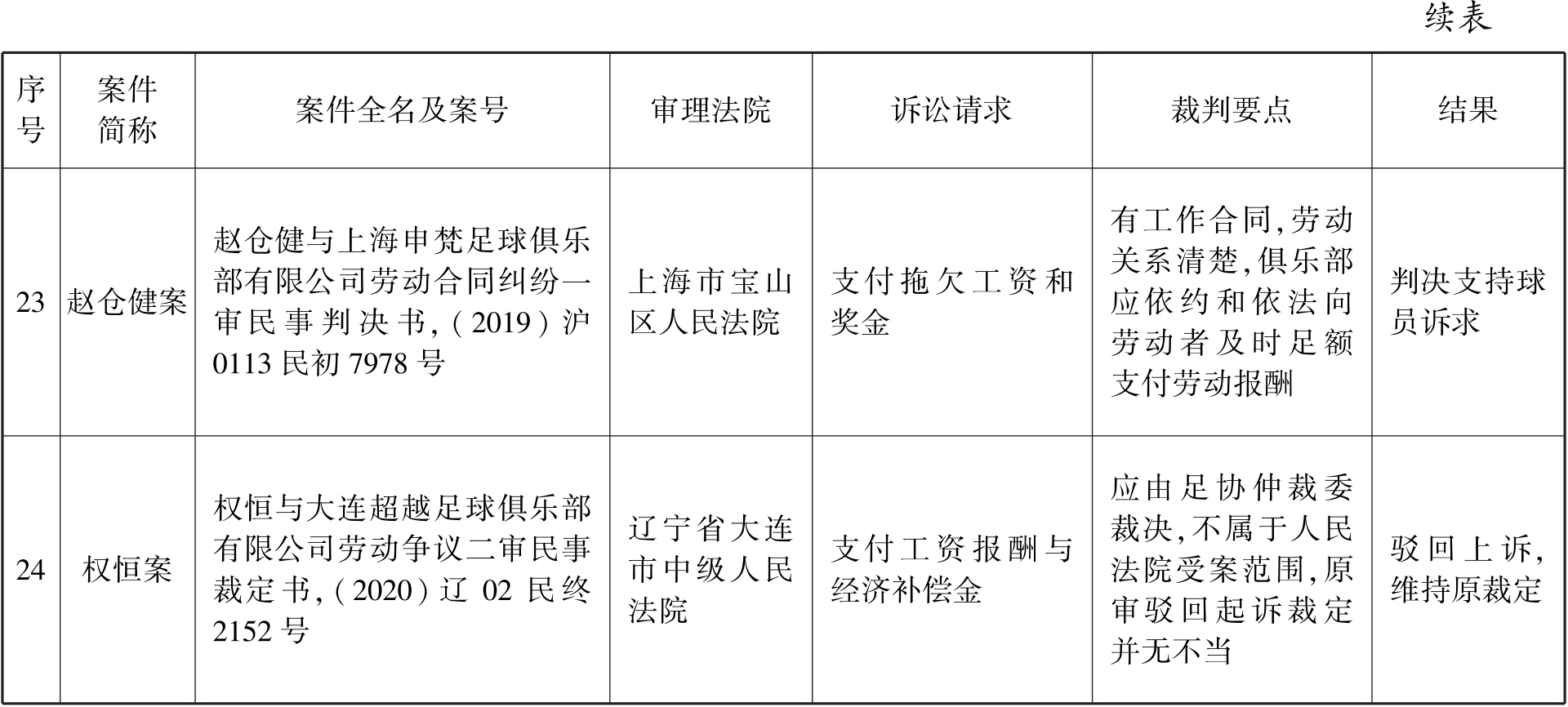

劳动法解决,笔者在威科先行法律信息库和中国裁判文书网以“劳动争议 职业足球球员与俱乐部”为检索词,将有关球队教练员、翻译人员、管理人员等与俱乐部间的劳动纠纷剔除,整理出24个职业球员与俱乐部间相关度较高的劳动争议案件作为分析样本(见表1)。

上述24个案例时间上横跨2012—2020年,地域上覆盖广东、上海、辽宁、云南和江苏五省市,从上表可知,经由司法解决的案例总数(历经多次反复的案例则以最后裁决为准)为14,占比58.3%;驳回司法管辖的案例数为10,占比41.7%,这10个案例都发生在辽宁省相关法院,其最早时间拐点是在2017年的12月4日,此前辽宁省各级法院对此类案件的司法管辖基本持认可态度,此后排除此类案件的司法管辖,且其此前接受司法管辖和此后驳回司法管辖的说理理由惊人一致。尽管如此,其他省份的大多数相关案件还是经由司法适用

劳动法相关规定解决,双方工作合同多数还是作为劳动合同来处理。但职业球员劳动权益救济存在一定程度隐忧与制度困境,如有法院效法辽宁省法院做法,主要以2016年修正的

《体育法》