中国语境下的权利论题与罗马法尤斯(IUS)传统的变异

——以展示相关术语使用的困惑及其理顺之建议为焦点

目次

一、引言

二、场景设定:从权利论题的梅氏困境开始

(一)梅氏困境

(二)梅氏困境的延伸:“权利”还是“主观权利”之争

(三)梅氏困境之延伸:权与法之争

(四)困惑的只是我们吗?出路何在?

三、有凤来仪;权利论题的中国语境形成与发展进路

(一)语义前史

(二)流行之路:权利论题首次进入中国及其在公共话语层面的泛滥

(三)专业之路:权利一词再次进入及其作为法律术语的扎根

(四)小结

四、万法一宗:尤斯传统的主观化道路与术语的变异轨迹

(一)概述(尤斯传统及其主观化)

(二)尤斯传统主观化之伦理(价值)基础的奠定与发展

(三)尤斯传统主观化的教义应用与制度建立

(四)尤斯主观化进程中引致术语分裂的两个重要时刻

(五)尤斯(IUS)如何转化为狄莱克图姆(directum)

(六)小结五、结论

内容摘要:本文把中国语境下权利论题所遇到的困惑与矛盾统称为“梅氏困境”(Mei's Dilemma)。中西方文化差异虽然是造成“梅氏困境”及其延伸问题的其中一个原因,但在没有这种差异的英美甚至一些欧陆国家处理相关论题时也在不同程度上有类似的困难。近现代“权利”一词及其概念并非中国古已有之,而是在19世纪通过美传教士自英语“right(s)”一词翻译而来,并在公共话语领域逐渐流行;随后东渡日本,在法学领域成为通行译法,复又传回中国。欧陆法学和英美法学虽同样继受了罗马法的尤斯(IUS)传统,并在不同的历史时期经历了尤斯主观化道路,但是在术语的使用上,英语世界基本实现了权法分离,而欧陆世界则因为直接继受罗马法的制度和制度名称,最终无法实现分离而以主观客观之分替代。本文认为,在非法律术语领域翻译时应把英语词right译成汉语词“权利”。在法律术语的范畴,当翻译单独出现的德语词Recht时,视语境译为“法”或“权”,而遇有疑问时均应译为“法权”;subjektives Recht应译为“主观法权”,objektives Recht应译为“客观法权”。古罗马文献中的IUS应音译为“尤斯”,或根据其语境按意义译出。

关键词:梅氏困境;尤斯;权利;主观法权;客观法权

一、引言

自近现代以来,英语“right(s)”一词逐渐进入了公共话语的核心区域。它不仅在日常话语(尤其法政论题)中长居要津,而且在哲学、语言学、社会学甚至经济学等人文社科领域获得长久而广泛的关注;

〔1〕在法学领域,围绕相关论题而发表的论文专著也浩瀚如海,有的作品更是超越地域和语言,持续影响不同国家地区的几代人。

〔2〕

从权利论题所涉及的生活事实以及从术语的变化过程看,毫无疑问可以认为,现代人文社科关于权利的讨论是罗马法若干传统论题的延伸。

〔3〕然而,在这个长达千年的历史发展过程中,虽然生活事实依附于文本而得以描述,但一些重要术语又在不同时期吸收新的思想而发生裂变或聚变。再者,因为文明更迭,思想经过不同语言媒介的转折(翻译)而传播,内容时有流失或添加。因此,权利论题的说理很容易失去焦点,概念问题、概念背后的价值观问题、论题的历史问题、术语使用的逻辑问题、翻译的词语选择问题等被混为一谈。于是,权利话语时而含糊其词、时而时空倒错、时而逻辑混乱,莫衷一是。

不可否认的是,这些论题进入中文世界的时间较晚,

〔4〕但是却非常迅速地在学界形成潮流。

〔5〕尽管如此,中文世界在论及权利论题时的很多细节(尤其是在概念和术语使用方面)却仍有待廓清。自19世纪从西方引入权利论题以来,作为术语的权利与一些相似概念的使用便经常使从事法律翻译的人感到困惑,更进而影响法哲学或部门法教义说理的融贯性。

〔6〕到21世纪的今天,这一情况不仅没有得到大的改善,更因权利论题的不断发酵而有所加剧。

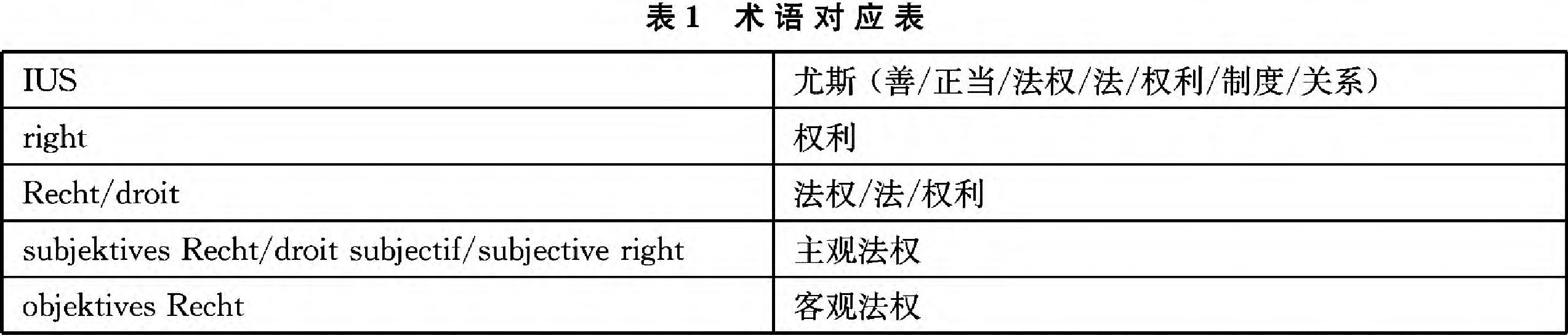

关键之处在于,权利话语不仅仅是日常生活中的茶余饭后之言,更是法律文本经常使用的重要术语和法学的一个核心概念;基于其技术用语的特征,法学对其意义范围与使用方式有更为严格的要求。为了讨论的方便,也为了展示与检验本文所设想的术语使用方式是否能达到减少矛盾的效果,在展开后续论证前,笔者根据自己的理解,将与权利论题相关并容易引起争议的主要术语作一对应表,以作参照:

下面的论述将围绕对应表所列各术语之使用状况(尤其从汉语学界权利话语中一些容易引起误解的文本出发)展开讨论,并以解释及消除这些话语的含混为目标。

二、场景设定:从权利论题的梅氏困境开始

(一)梅氏困境

自梅仲协先生《民法要义》一书于1998年重印以来,书中关于权利概念的一段经典论述一直被有志于相关论题的学者频繁引用,

〔7〕兹转录如下:

权利(拉ius 德subjektives Recht 法droit subjectif 英right)云者,法律赋予特定人,以享受其利益之权力也。……按现代法律学上所谓权利一语,系欧陆学者所创设,日本从而迻译之。清季变法,权利二字,复自东瀛,输入中土,数十年来,习为口头禅。

〔8〕

这一段话的讯息量很大,但是引起的疑惑也不少。

首先,他是在为权利下定义。他径自把汉语“权利”一词直接对应拉丁语的IUS、德语的subjektives Recht、法语的droit subjectif和英语的right;这意味着权利、IUS、subjektives Recht、droit subjectif以及right是同一个概念在不同语言中的表达吗?若然,又是否意味着有一个超越语言、先验且普适于四海的“权利”概念?如果有,这个“东西”在语言之前是如何表达的?其二,梅氏又云现代法学上“权利”一语为欧陆学者所创,可是“权利”一语却分明是汉语词,难道欧陆学者创了个中文词语吗?其三,即使将“权利”一语按梅氏先前设定替换成西方语言,那么究竟是现代哪位欧陆学者所创?既然是现代所创,将“权利”与罗马法的IUS并列又如何可能?其四,既然为欧陆学者所创,梅氏所列德法两词均带定语“主观”(snbjektiv;subjectif),为何英语的对应词“right”与汉语的对应词“权利”却可以不带“主观”?其五,日本究竟是将西方(据其所述应为欧陆语,又考虑到日本明治维新期间曾师法德而变法,那么应该就是指法语或德语)哪一种语言的哪一个词(组)译为“权利”?其六,清季变法,“权利”二字如何自日本输入中土,而后来又如何变成“口头禅”?

以上种种均为权利论题的探究提出了严格而复杂的要求;它牵扯出的论题千丝万缕(至少涉及法史、词源、法移植、术语翻译、语言逻辑、流行语的展现方式等各方面),研究者必须做大量查明工作方能理清一些脉络,判别其中一些论断是否属实、是否有理。梅氏所言虽短短数行,但文字表面所呈现的矛盾却不少;基于上述,本文且将这段论述所带出的各种疑惑称为“权利论题的梅仲协困境”(Mei ZX's Dilemma)或简称“梅氏困境”(Mei's Dilemma),以便于援引。

之所以称为“梅氏困境”,并非贬低梅先生或将疑惑归咎于他(相反,本文认为他短短一段文字就将权利论题在历史、语言、法理等不同维度的复杂性揭露出来,贡献巨大),而仅是因为他的以上论述涵盖的内容甚广,对相关论题在汉语学界的讨论产生的影响力极大,因此特别有代表性而已。其实,类似的很多疑惑在各种相关文献中均有所展现。例如,与梅仲协同代的民国法学家史尚宽对权利概念的以下描述同样让人费解:“有谓法律与权利同时存在,谓法律为客观的权利(objektives Recht),权利为主观的法律(subjektives Recht)。”

〔9〕

简而言之,本文所称之“梅氏困境”其实泛指在中国语境下权利论题所遇到的困惑与矛盾。自“权利”一词传人中国起,围绕其相关术语使用以及价值前设等问题一直争议不断,以下兹举数例以示其情。

(二)梅氏困境的延伸:“权利”还是“主观权利”之争

从梅仲协先生的论述可见,“权利”一词对应欧陆法的术语是subjektives Recht或droit subjectif,于是很容易让人联想到,译者是否漏译了定语?

对于这一现象,争论至今不息,总括而言,有以下两种代表性意见:

第一种意见认为:汉语“权利”一词不带“主观”是译者妄自删除了“主观”。21世纪初,我国一些史学家曾认为,中文的“权利”一词是法学界受苏联的影响,将subjective right这个英语词组中的subjective一词略去不译的结果,见原文如下:

是因为以往在国内学术界话语中,“主体权利”一词几乎是缺位的,极少有人使用和提及。据说,“文革”前,法学界曾对subjective right一词的译法有过讨论,结果是采取了苏联法学界的做法,将其简单地译为“权利”,也就是说将subjective略去不译。“主体”缺失,“主体权利”何以完整、准确地显现?我们的讨论以及所引证的资料证明,subjective right一词,有着深厚的历史渊源和丰富、独特的内涵,不可随意省略和替代。

〔10〕

依此推论,译者应补上定语,称“主体权利”(但法学界更习惯称“主观权利”)。

第二种意见认为:主观权利是一种同义叠合的表述。这一派意见的代表为法理学界的雷磊,他的原话是这样的:“主观权利”的表述“似有叠合之嫌,就如‘红色的艳阳’一般。”

〔11〕

换言之,“权利”一词是自带“主观”之义的。倘若权利一词是汉语原生词,而且又被给定了自带主观之义,上述论断自然是正确的;又或者,汉语权利一词由始至终只对应于英语的right(s),则在特定情境下,上述论断也可能是正确的。问题是,权利一词并非汉语原生词,而主观权利这一表述在一般情况下也并不是用在翻译英语,而是翻译德、法、西等欧陆术语。

(三)梅氏困境之延伸:权与法之争

梅氏认为,权利一语乃欧陆所创,对应德语的subjektives Recht。问题是,汉语权利二字并无任何符号与德语的subjektiv对应。

那么是否可以反过来认为,即使德语将该定语去掉,其所表达的意义仍然是权利呢?对于这个问题,我国的一些汉译德语著作经常摇摆不定,例如:

1.耶林为什么而斗争?

从清末至21世纪,耶林(Jhering)的

Der Kampf ums Recht一书在中国多达八个译本,单就 书名的译法便众说纷纭。该书的引进最初译自日文译本,对Recht的译法照搬了日文译本的“权利”。流传最广的译名除了《权利竞争论》以外,还有《为权利而斗争》(该译名得到了不少学者的赞同)。

〔12〕然而,Recht在德文中包含了主观方面的意义(权利)和客观方面的意义(法),从内容反推书名,会发现两义兼存(尽管更侧重于主观方面的含义)。但若因此采用“权利”来翻译Recht,将会掩盖题目想要表达的另一意义(使得“法”这一意义从题目中消失)。与此同时,英文版也出现了“法律(law)的斗争”与“权利(right)的斗争”之争,

〔13〕这说明,在其本国语言已经将“法(law)”和“权利(right)”分开的国家,对于具有双重含义的Recht如何翻译的问题,确实存在争议。对此,我国学者们也想出了一些解决方法,

〔14〕但这些译法都没有得到广泛认同和传播。

2.《哥达纲领批判》中的特权是什么?

1965年,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局(通常简称“中共中央编译局”)出版的马克思和恩格斯所著《哥达纲领批判》(

Kritik des Gothaer Programms,也称《德国劳动党纲领栏外批判》)

〔15〕译本,所依据的文本为德文原文和俄文译本。书中有一个非常重要的概念“Das Bürgerliche Recht”,译者将其翻译为“资产阶级法权”,即其中的Recht译为“法权”。

〔16〕该词曾经一度流行,“资产阶级法权”成了一个固定搭配,并广泛被用于批判。但是,这个译法在1977年12月12日被中共中央编译局宣布废止,改译为“资产阶级权利”。

〔17〕也许正是出于这个原因,有学者认为“法权”一词有“资产阶级法权”这个固定搭配,具有特定含义(在马克思的原文语境中,“资产阶级法权”中的Recht有“特权”之意),并曾广受批判,因此使用该词可能带来政治风险,并且会引发困惑。

〔18〕

(四)困惑的只是我们吗?出路何在?

我国比较法泰斗沈宗灵先生1995年翻译出版汉斯·凯尔森(Hans Kelsen)所著《法与国家的一般理论》时以“主观意义的Recht”“客观意义的Recht”

〔19〕来分别作为subjektives Recht与objektives Recht的译文。此外,不少学者使用“主观权利”和“客观法”来翻译subjektives Recht与objektives Recht。

〔20〕

由此可见,虽然权利一词传入我国已经有百余年,法学与其他学科对其语义进行专门研究也有数十年,但在这么多人的努力探究下,问题看起来还远远未能理清,其复杂程度可见一斑。

如果说这些问题仅仅是因为权利论题是舶来物而引起的,那么我们自行调节即可,可是为何日本、英美,甚至一些欧陆国家也会遇到类似的困难,并且在20世纪还在孜孜不倦地深挖源头?

〔21〕

张翔敏锐地指出:“‘主观权利’和‘客观法’的区分最初只是一种语言现象。”

〔22〕确实如此(不仅最初是,而且一直都是一种语言现象),但语言的变化所反映的是认知过程的变化,而且很多时候更是价值观念转变的结果;因此,作为一种语言现象却并不表示它不复杂或内涵不丰富。语言是思维的映现,思想世界的事物比自然界的事物更复杂。从思维到语言的转化过程中,没有单独被命名的事物就没有被标记,没有被标记的分类就会重新跌入思想的大海。

为了消解上述的语言含混状况,本文将继续将船划回源头,看能否在三江之源找到活水。

三、有凤来仪:权利论题的中国语境形成与发展进路

(一)语义前史

自鸦片战争以来,清政府面对外侮内乱疲于奔命,连年的战争也让百姓处于水深火热,社会矛盾到了不可调和的地步。在这样的局势下,有识之士开始反思社会,取经于西方先进国家。

权利论题正是在这一背景下于19世纪后期从西方被引入中国。它的引入固然对传统中华文化和儒家思想带来巨大冲击,但对于当时的新一代有识之士而言,却可谓芳香馥郁。

现代汉语权利一词在19世纪末才渐渐流行起来,而且是从英语法律词汇right翻译过来的。

〔23〕在此之前,古汉语文献既没有与right对应的词语,也没有与该英语词汇之前身IUS对应的词语。将一系列涉及地位、关系以及制度等事物概括为IUS是古代罗马法特有的语言文化传统,

〔24〕这个传统后为近现代西方文明所继承。

然而,在中国古代并没有与该传统相对应的单一概念。在中国古代文化里,当涉及地位,与之最接近的抽象概念应为“名”或“分”;当涉及人与人之间的关系,与之最接近的抽象概念可能是“礼”或“义”;当涉及制度或组织,与之较接近的抽象概念为“宗法”或“制”。

对于熟识中国古代文化和典籍的人而言,“权”和“利”两个字结合在一起使用鲜有其例,

〔25〕因而使人感觉有点怪异。在国人的印象中,单独一个“权”字更多用于表达一种优势地位(正是在这种意义上才组成权位、权势、权臣等词语

〔26〕),“利”字则更多用于表达利益、财利等意义。古代汉语中的“权”大致可以对应英语的power,而“利”则大致对应英语的interest,将这两个词组合而成的“权利”,其含义便是中国古代文化中为君子所不愿提及的“权势及货财”。

〔27〕正是在这种意义上,梅仲协先生才认为古籍中的“权利”一词,“其含义鄙陋,大率为士大夫所不取”,与IUS和right的含义完全不同。

〔28〕

西方权利论题向中国迁移所产生的意义巨大:首先,在公共话语的层面,它引入的不仅仅是一个词,而是一种文化、一种不同的观念;

〔29〕其次,社会实践层面,它逐渐唤醒了国人的自主意识,并演变成社会诉求;最后,在法律技术的层面,它伴随西方法律而来,并内藏着一整套制度的价值、结构和方法。

观乎历史,权利论题进入中国的两个重要节点又正好与该词在上述两个层面的意义遥相呼应,兹简述如下。

(二)流行之路:权利论题首次进入中国及其在公共话语层面的泛滥

1.美教士传经送宝

将汉语“权”和“利”二字组成“权利”一词,使之与英语right(s)一词对应的乃是一位曾经于19世纪来华生活的美国传教士丁韪良(William Martin)。

虽然早在1839年,美国传教士伯驾(Parker)和袁德辉在摘译滑达尔(Emerich de Vettal)的《国际法》时首次尝试将“right”译成中文,但当时并未将“right”译为权利,而是以“当”“应有”“应”“权”来表述。

〔30〕第一个将“right”翻译成“权利”的人是美国传教士丁韪良;他在1864年翻译惠顿(Wheaton)所著之《万国公法》(译自International Law)时,将right(s)译为权、权利,甚至私权。

〔31〕在论述国家主权对内行使统治权时,《万国公法》译本如此表述:“自主之国,莫不有内治之权,皆可制律,以限定人民之权利、分位等事,有权可管辖疆内之人。无论本国之民,及外国之民,并审罚其所犯之罪案,此常例也。”

〔32〕其后,丁韪良主持的同文馆所翻译的“right”一词,皆为“权利”。

2.洋务先贤竞论权

《万国公法》中译本诞生一段时间后,权利一词始见于华人翰墨;最先和应近代西方权利话语的当属洋务运动的早期思想家XXX忠、王韬、薛福成等人。

〔33〕据考证,XXX忠于1881年前后就在一些书信、文章以及其未出版的著作《法律探源》中多处使用权利一词。

〔34〕王韬1882年在香港出版的洋务政论集《弢园文录外编》收录了其《除额外权利》一文,表达了其对权利一词的理解;薛福成1892年在《论中国在公法外之害·庸庵海外文编》卷三中写道:“自是以后,西人辄谓中国为公法外之国,公法内应享之权利,阙然无与。”

3.李中堂越洋讨权

李鸿章于1896年出访美国,并在出访过程中接受了《纽约时报》(The New York Times)的专访,当被问及对排华法案(Chinese Exclusion Act)与格利法(Geary Law)的看法,以及为何不愿经过美国西部各州时,李鸿章答道,他曾经听到很多来自加州华侨的抱怨,这些抱怨表明中国人在西部各州并没有得到应得的权利,而格利法不仅没有赋予他们作为美国移民的平等权利,反而否认了他们的正当权益。

〔35〕

4.严又陵翻天演译权利

严复(字又陵)所译的赫胥黎《天演论》(出版于1898年)中也使用了“权利”一词;

〔36〕他将“权利”与“自由”联系在一起,并且指自由是“生人所不可不由之公理”。

〔37〕可见,西学的引入,也带来了具有自然法色彩的“权利”概念。此外,严复在1905年发表的《论国家于未立宪以前有可以行必宜行之要政》一文中提到治外法权时认为:“案‘治外法权’四字名词,始于日本。其云治外,犹云化外;其云法权,即权利也。”

5.梁任公新民说权

梁启超(别号任公)1902年在《新民说》中发表的《论权利思想》用日本作为例子来表达自己的权利观:“故权利之薰浴于血风肉雨而来者,既得之后,而永不可复失焉。谓余不信,请观日本人民拥护

宪法之能力,与英、美人民之能力相比较,其强弱之率何如矣?若是乎专言仁政者,果不足以语于立国之道。而人民之望仁政以得一支半节之权利者,实含有亡国民之根性明矣。”

6.中山秋瑾革命图权

孙中山在1904年为批判满清政府而发表的讲话中,就提到“他们把我们作为被征服的种族来对待,不给我们平等的权利和特权;……他们不依照适当的法律程序而剥夺我们的各种权利”。

〔38〕稍后,中山先生于1905年创立中国同盟会时所提出的十六字纲领的后两阙(创立民国、平均地权)显然也是从权利的意思理解地权的。这一纲领迅速流行全国,得到一众知识分子(例如秋瑾

〔39〕)的和应。

(三)专业之路:权利一词再次进入及其作为法律术语的扎根

1.万国公法渡东瀛

据论,《万国公法》译毕后不久便远渡东洋,在日本广为流传。日本在明治维新以前一直传承汉唐文化,而且知识阶层均习汉字;只是尔后受到西方文明的冲击而萌发脱亚入欧之志。但是在引进西方文化的过程中,日本的学者发现有时只有词汇更为丰富的汉字方能表达这些新学问的深厚内涵,于是翻译便采取了新造词语、“借”中国的西方学术译本已形成的译法,以及从古汉语词汇中借用已有字词,赋予新的现代内涵等手段。根据大槻文彦在《箕作麟祥君传》中所述,《万国公法》东渡日本后,日本学者从中借用了“权利”一词。

〔40〕其后,该词在日本得以广泛运用和发扬。

2.章张旅日译耶林

甲午战争后,大量西方著作开始经由日本转译至中国。彼时,日本法学复又传回中国,不少中国学者将日本学者取自汉语中的具有现代内涵的词语直接“拿来”,其中即包括“权利”一词。

〔41〕1900年,留学日本的章宗祥和张肇桐将耶林(Jhering)的《权利竞争论》(即

Der Kampf ums Recht,也译作《为权利而斗争》)译成中文。

〔42〕受其影响,清朝1903年颁布的《公司律》将“权利”写入法律文本。自此,“权利”一词在中国得以广为流传,“权利”及其价值始为国人所理解和掌握。

〔43〕

3.沈寄簃变法留青史

1902年,直隶总督袁世凯、两江总督刘坤一、湖广总督张之洞联名会保刑部左侍郎沈家本(别号寄簃)、出使美国大臣伍廷芳主持修订法律以回应先前慈禧的下诏变法,在短短两年内(1904年),“修订法律馆”即开馆作业。1904年至1910年,在沈家本主持下,修订法律馆开始大量地翻译西方尤其是日本的民法学著作和法典。

〔44〕其翻译的日本法学著作如富井政章的《民法原论》、梅谦次郎的《民法讲义》、志田钾太郎的《

民法总则》等,

〔45〕介绍了包括权利主体、权利能力、权利客体、权利与义务、权利的得丧等概念在内的私权体系。由此,日本法学思想以及其中的“权利”概念在国内得到了更大范围的传播,并深刻地影响了清末修法。由于这段时间是我国接受西方法律科学的一个关键时期,而日本法学又在这一时期发挥了重大作用,所以梅仲协说“权利二字,复自东瀛,输入中土”也不是没有理由的。

4.律成清灭,民国延法统

1907年至1911年,随着《大清商律草案》与《大清民律草案》的起草完成,“权利”一词作为法律术语基本定格。

〔46〕虽然大清王朝在1911年即灭亡,但是清末变法与法律现代化的成果却被稍后成立的中华民国接收;权利一词作为重要法律术语以及对应之事物作为法学上最基础之范畴的地位更加稳固。20世纪30年代,吴经熊

〔47〕、史尚宽

〔48〕等法学家在使用权利这一术语时,已经毫无外来语的感觉。

(四)小结

权利论题进入中国的最重要意义是一种价值观的传入(西方自启蒙以来频繁且直白地将自由、平等、个人尊严等价值理念纳入社会话语各个领域的修辞活动也开始感染中国知识分子,渐渐渗入老百姓的茶余饭后);这种价值观的进入直接或间接地改变了中国人的生活方式。

〔49〕可是必须注意到,价值观的传播是以语言为媒介的,而语言并不是一种绝对稳定的媒介。众所周知,词的意义会因使用而变化,而外来语的翻译词的变化则更为复杂。权利一词作为外语right(s)的中译词,其意义既受来源词的意义影响,也受该词形成后的使用环境影响。在使用过程中,权利一词由于作用领域的不同而形成了语义发展的两条进路(即流行进路与专业进路);这两条进路并非互不相干,也不是按时间先后此生彼灭,而是在大致重叠的时间段内互相交织,但纹理分明。

在引入之初,其来源词的出处(无论是瓦特尔的《国际法》还是惠顿的《万国公法》)均为法律著作。由此可见,“权利”一词之进入中文世界,其源头在法律范畴,但其影响面远超法律。随着洋务运动的开展,这两本译著被越来越多的文人士大夫读到,权利一词很快就进入了公共话语领域,成为清末知识分子中一个“新潮”的流行用语。在政治、经济和社会等各个公共话语领域,权利话语更是随着中国知识界与西方舆论的接触增多而流行得更快。不仅传教士和翻译家说权利,维新派(梁启超)说权利、保皇派(李鸿章)说权利,而且革命党(孙中山、秋瑾)的纲领也谈权利,所以这就解释了为什么梅仲协在20世纪40年代说权利一词已变成“口头禅”。

在分析汉语“权利”一词的语义时,有以下几点值得我们注意:首先,最初引进西方学术著作时,不论是伯驾、丁韪良还是严复,其翻译之著作的原著均为英文,其中“权利”一词基本上都是从英语的right一词翻译而来;其次,在这个阶段中,“权利”一词虽然通过翻译法律著作引入,但是在这个阶段,西方法律尚未大举流入中国,法律的专业领地尚未形成;再次,使这个词逐渐流行起来而进入公众视野并引发观念改变的,是公共话语领域对它的使用。正是由于在公共话语领域,词的使用并不像法律术语那样有严格的要求,所以权和利这一组合词有时旧义新义容易混杂在一起。

〔50〕即使是这样,这一汉语新词已经从英语right(s)那里获得其“初始意义设定”。

随着清末变法的展开,作为法律用语的“权利”一词随着大量西方立法和法学著作的汉译而泛滥,而且表面上与该词的初始意义设定无缝契合。然而必须注意的是,权利一词这一次主要是经日本传入的。清末被引进翻译的法典和法学著作底稿或所依据的译本首先是日文文本,然后才是德法等大陆法系国家的法律文本。正是由于日文书面语中使用了很多汉字(包括“权利”在内的很多技术概念和词语可以直接拿来),所以清末变法之外国法汉译工作才能在如此短期内实现。然而,由于此时翻译的外来法规与著作绝大部分属大陆法系国家(德、法、意、荷、瑞士等国)之文献,因而在这些技术文本中,初始意义设定源于英语词“right(s)”的“权利”一词现在被使用来翻译大陆法系文献中看来相同或相似术语(简言之,“权利”一词被直接用来翻译德语的recht和法语的droit等)。

在这一个领域的使用中[即以权利一词分别翻译的英语的right(s)与欧陆语的Recht与droit],权利一词的初始意义设定因使用者对其来源流变考究未详且不察其节者有间,欲解之如技经肯綮(也就是在无意中陷入梅氏困境)。假如西方法律科学四海一家,或如我国各地虽方言各异而所书同文,则这样的概念转译自然不会产生大的矛盾;又假设西方法律科学各不相干,那么其各自术语体系甚至不会交集,继受者择优而从,则不会有同一术语对应不同概念的问题。问题是,所谓的西方法律科学整体上虽属希腊罗马文明之传承,但经千年发展,与其各国不同文化和哲学思想竞合而在不同关隘分流,以至于在法文化以及法的表达方式上既有相似又各有侧重;西方不同法文化在很多概念与术语的使用上形似而神异。汉语上的同一个字符(权利)却分别用来指代英语的right(s)、德语的Recht/subjektives Recht和拉丁语的IUS,这样的处理怎能不上下矛盾、时空倒错?

综上所述,欲真正解决中国语境下权利论题之语义矛盾,则必须再捅一个更大的马蜂窝,也就是理顺作为法律术语的汉语“权利”一词所指代的各个西方术语的关系。

四、万法一宗:尤斯传统的主观化道路与术语的变异轨迹

(一)概述(尤斯传统及其主观化)

中国的权利论题源于西方(英、美、近现代欧陆、古罗马),而西方的权利论题一概溯源到罗马法的尤斯(IUS)传统,故云万法一宗。然而,即使单就西方而论,从尤斯传统发展成现代权利论题不仅过程曲折,中间更可能隐含解开现代权利话语混沌的钥匙,故必须细究。

尤斯传统的主观化(Sviluppi della soggetivazione)

〔51〕是指罗马法核心概念尤斯(作为一个覆盖面极广的概念)如何从内部发展出以实现个人意志自由为重心的现代权利概念的整个过程。尤斯传统主观化的价值基础可追溯到古希腊哲学传统中的自由意志理论;但只有在中世纪后期的文艺复兴与宗教改革大背景下,才使该古典思想发展壮大为席卷整个欧洲文明的社会思潮。

〔52〕所以说,尤斯传统的主观化是欧洲中世纪后期

〔53〕的个人主义、人文主义、意志主义和理性主义思想在法学领域具体化的部分内容。

〔54〕

尤斯传统主观化是一场有意识的修辞运动。尽管自帝国后期以来,在罗马法原始文献中尤斯以善

〔55〕和正义

〔56〕作为价值前设已经深入法学家的骨髓,但如何系统地将正义和善与自由、意志、个人的尊严、财产的保护等概念联结起来却是在主观化的过程中实现的。从语言变化(因为可将尤斯的主观化视作一种语言现象

〔57〕)的角度来看,这场修辞运动的主要表现形式为:将承载罗马法核心概念的术语尤斯一词的意义范围按特定价值目标限缩,或将之与其他罗马法术语以及新的生活情境融合(主要是以尤斯为中心吸收其他符合主观化价值的术语)。

〔58〕

尤斯传统主观化的前提是尤斯一词在罗马法中的核心性、多义性以及其在发展过程中与其他概念形成的巨大网络。

〔59〕罗马帝国后期法学家保罗(Julius Paulus)对尤斯一词的界定最有代表性,将该片段转录更有助于接下来的分析与论述:

人们在多个意义上使用尤斯一词:其一,用尤斯表示永恒善良与公正的事物,例如自然法(ius naturale);其二,用尤斯表示对某个城邦中的所有人或多数人有益的事物,例如市民法(ius civile);荣誉法(ius honoranum)在我们的城邦中被称为尤斯也不无道理。即使裁判官做出不公正的决定,人们也说他们在执掌尤斯。当然,这里的意思不是指裁判官已经如何裁决,而是指他们应该如何裁决。此外,尤斯还可以指裁决的地方,这样命名缘于在裁决之地所进行的活动。我们可以这样定义这个地方:只要裁判官维护自身治权的尊严和尊重我们祖先的习惯,他在哪里裁决,哪里就可以被恰当地称为尤斯。

〔60〕

(二)尤斯传统主观化之伦理(价值)基础的奠定与发展

1.基督教正义观作为尤斯传统主观化伦理基础的起点

从罗马时代开始一直到近现代(即罗马法仍然作为欧洲的共同法,立法权尚未完全集中到主权国家手中之前),法学家都倾向于认为,尤斯因为正当的事物或公正获得其特性,所以也表示正当的事物本身。

〔61〕尤斯概念的这一种在价值上的初始设定究竟是如何发生的?本文认为这一问题的解答依然可以(而且也应该)从文本开始。

早在罗马帝国早期,法学家就已经将尤斯一词与善良与公正联结在一起(D.1.1.1pr);

〔62〕帝国后期的保罗、

〔63〕乌尔比安、

〔64〕弗罗伦丁

〔65〕等大批法学家也留下了很多关于尤斯与正义之关系的论述。这些论述很多被认为与古希腊哲学(尤其是亚里士多德的正义观)有关。

〔66〕

到优士丁尼时期,情况发生重大变化。正义与尤斯的关系被提升到法学论题的首要位置,其《法学阶梯》开卷第一题即宣告:“正义是分给每个人以其尤斯的不懈的、永恒的意志。”

〔67〕接着又解释了法学的定义:“法学是对神和人的事务的认识、关于正义和不正义的科学。”

〔68〕随后阐述了法律应该如何进行分配的三戒条(此三大戒条被认为是集合了古希腊哲学与斯多亚哲学中关于善和公正理念)

〔69〕:“法律的戒条是这些:诚实生活,毋害他人,分给各人属于他的。”

〔70〕

优帝主导的《学说汇编》与《法学阶梯》均将正义与法作为其开卷第一章(题);在这个标题之下,集中地展示了大量关于尤斯与正义之关系的片段。与更早出现的盖尤斯《法学阶梯》对比一下即可发现,优帝予以极大重视的“正义与尤斯”并没有以独立标题的方式出现在盖尤斯的同名著作中。将一系列片段聚集起来放入一个特定标题内,可见编排者找到了这些片段的“共相”。这一处理方式的价值效应与体系效应可谓极之巨大;在这些片段中,尤斯(IUS)一词频密地与善(boni)、公正(aequi)、正义(Iusti)、意志(voluntas)、分配(tribuens)、诚实(honeste)等带有正向伦理价值的词一起出现,汇编者实际是以直观的体系安排向读者暗示(甚至可以说明示)了尤斯与上述符号所代表之价值有密切关系。

罗马帝国后期与优士丁尼时期的法学家频繁而且有系统地讨论尤斯与正义的关系不是无缘无故的;这是罗马帝国后期基督教成为国教、教父哲学(尤其是奥古斯丁)的神圣意志伦理观与罗马法结合的结果。在神圣意志论的框架下,正义的主观化基础在于,符合神圣意志的行动就是正确的或正义的,而且是当然地或直接地就是正义的;

〔71〕中世纪后期日耳曼世俗法的一些场合以及17世纪法律国家化以后各国以directum一词及其变体作为尤斯的替代,就是以上述伦理基础为根据的。

优士丁尼汇编奠定的这一传统为尤斯的正当论题建立了深厚的根基,但在这一基础上对尤斯进行解读并将之引向自然法与自然权利论题的重要里程碑是托玛斯·阿奎那(Thomas Aqainas)。阿奎那首先回顾了古典时期的罗马法学家及奥古斯丁等早期教父眼中的尤斯与理性善关系;尤其奥古斯丁在《论自由意志》中强调的恶法非法理念。他又援引依西多罗(Isodorus de Seville)的言论指出:尤斯之所以被称为尤斯,是因为它本身是正当的(iustum),而公正这一概念正是自然法的题中之义。结合亚里士多德伦理学,他充分展示了正义、理性与正当的关系:“……所谓合于正义或正义的(iustum),是因为它合于理性之规则而为正当的。”

〔72〕

正义又表示平等,而平等是人们彼此间行为的参照。

〔73〕同时,当一个人所做的事被称为正当的,也意味着它与平等有关。不仅如此,阿奎那在《神学大全》第五十八题当中讨论作为美德的正义时,还指出所谓美德是由理性的良好行为来定义的,而理性正是规范人类行为的方式。因此,由于正义能够引向善的行为,因此正义也是一种美德。

〔74〕理性(包含自愿行为)指向正义,而正义指向美德;既然尤斯必然合于正义,则尤斯与个人意志的联系其实在阿奎那这里已经萌芽。

另一方面,阿奎那的美德观与奥古斯汀所理解的略有不同。阿奎那认为对神之爱也包含了对邻人之爱,神之给予也包括向每个人赐予他所应得的。

〔75〕这一理解与现代人权理论所提倡的推己及人思想暗合。

〔76〕

除此之外,阿奎那在《神学大全》中对法的分类使用的术语也具有重大意义;他将法分为四类:lex aeterna(永恒法),lex naturalis(自然法),lex humana(人法),lex divina(神法)。

〔77〕表面上,这一分类并无明显的特别之处;但是将这一分类与罗马法的分类

〔78〕进行比较即可发现,在同一意义上,罗马法用IUS来表示“法”的地方阿奎那用了Lex。

2.个人主义的理论范式与尤斯传统主观化的突进

意志自由的论题从古希腊一直延续到近现代,而且逐渐确立其作为法的最终根据的地位。

〔79〕在这个漫长的发展过程中,个人主义思想的渗入是一个重要节点,而这一节点同时也是尤斯传统主观化的转折点。普遍认为,个人主义理论范式虽然与意志自由的论题骨肉相连,但其最直接的谱系源头应为经院哲学家司各脱(Duns Scottus)和奥卡姆(William of Ockham)。

〔80〕

早期意志论强调的是神圣意志,但奥卡姆将意志的做出者从神替换为人。于是,个人主义就与传统的自由意志论题合流,尤斯与个人意志自由的关系也得以确定。因此,18世纪到19世纪盛行的权利意志论确实应该追溯到奥卡姆。例如,教会的传统观点认为,由于私人财产已然存在于伊甸园中,故而人类拥有对财产的自然权利。奥卡姆据此认为,神将物赐予人类共同使用,伊甸园中的支配(dominium)便是理性地支配一切物(包括动物)的权力。既然神的给予包括向每一个人赐予他所应得的,那么根据《创世记》,神赋予了先祖对动物的支配(dominium),如果说这就意味着“所有权”(ownership),那么便是神自己为人类创设了所有权。

〔81〕奥卡姆与其后的唯名论者让·格尔森(Jean Gerson)因此而主张所有权(dominium)是一种以自然法下的共同使用为先导,建立在天赋权力之上的制度。这种思想被他们的后继者[如康拉德·苏门哈特(Conrad Summenhart)、加布里埃尔·比尔(GabnelBiel)]进行了系统化整理和发展。

也许还可以从一种类似天启的视角且带有特定的修辞目的去看奥卡姆关于尤斯的论述,从而认为他是所谓“主观权利”思想意识或理论的创造者。

〔82〕

奥卡姆的确是个人主义和个人意志自由思想的承前启后式人物,但是他所关注的焦点不是所谓的“主观权利”(即本文所称的尤斯传统主观化),甚至与尤斯传统主观化道路有关的很多节点也不是他提出的。且看以下事实:第一,个人意志自由其实是古老的自由意志论题的延续;第二,尤斯的主客观之分不是由他提出的;第三,把支配(dominium)理解为尤斯也是注释者的成果;第四,从尤斯中读出potesta、facultas等意义也并非奥卡姆首创;

〔83〕最后也最重要的是,他既未为这个概念重新命名,也未系统整理其类型,更未建立起一套关于权利的理论。

3.权利的启蒙(尤斯传统主观化价值基础的建成)

尤斯传统主观化的价值基础以及主要概念的界定其实是由启蒙诸贤(霍布斯、洛克、孟德斯鸠、卢梭)建立完成的;

〔84〕现代立法奉为原则的权利与生俱来、人有生来平等的权利、自由与财产作为自然权利、政府以保护权利为己任等,均来自启蒙思想家的贡献。实际上,只有在这个时期,权利话语才真正成为潮流。

在这个重要的历史转折期(17世纪上半叶),霍布斯(Hobbes)(1588—1679)对权利论题的发展绝对是一个举足轻重的人物,无论在精神价值方面还是在术语使用方面,他均有开创性的贡献,而且对同代人与后来者影响深远。霍布斯率先以不同的词表达权与法,并在这个基础上确立了个人的自然权利(即主观IUS)优位原则。

〔85〕霍布斯以契约作为整个实证法秩序的渊源,无论是家庭、继承、侵权以至最抽象的正义均可溯源于契约。据此,法律秩序的唯一法则是不违反契约,而这一法则又进一步脱胎自个人自然权利的优位。

〔86〕按其自然法观念,权利始于人的动机和与生俱来的需求。

〔87〕个人主义思潮从这时起通过自然法而与实证法无缝对接。由此可见,哈贝马斯(Habermas)将现代权利论题的源头指向霍布斯并不是没有理由的。

〔88〕

洛克(Locke)(1632—1704)的自然权利思想显然受到霍布斯以及其他更早期的思想家的影响,但是他依据个人主义而构建的政治理论(political individualism)以及他对于自然权利和财产权的阐释有重大价值,而且对于权利的法制建制有非常重大的影响。

〔89〕洛克及其继承者明确地指出,自然权利是人与生俱来的权利,而财产权也是一种自然权利。

〔90〕他更广为人知的是其关于财产权或所有权正当性的论述(即著名的劳动产生所有权理论)。他将劳动设为取得所有权的基础:经过人对物的劳动改造以后,物发生了质变;经劳动改造以后的“物”被某种东西“附着”,正是这一“东西”(实际上是劳动本身)的混入而排斥他人对物进行共享的权利。这一理论几乎颠覆了自罗马法以来的单纯先占或先占加上同意取得所有权理论。劳动不是单纯的意思或意思的表示,劳动也不是对物的偶然改善;

〔91〕劳动是有意图的。另外,一个人为确立所有权而进行劳动,总是比“仅仅获得某物或贴上‘这是我的’的标签,有更大的道德影响”。

〔92〕

卢梭(Rousseau)(1712—1778)的《社会契约论》当然也受到了霍布斯契约论的影响,但他的作品极具感染力;他提出的一系列宣言(在法律面前人人平等、君主不高于法律、私有财产不可侵犯、保护自然权利是政府合法性的来源)更是成了近现代权利理论与一些立法(尤其《法国民法典》)的价值前设。

正是在这些启蒙先哲的影响下,权利论题才越发流行,而其形成的话语体系也因为有这些思想家的背书而充满说服力。

(三)尤斯传统主观化的教义应用与制度建立

1.教义应用与制度建立的视角

尤斯传统主观化的前提是这一传统在罗马法中以制度的形态的存在。在这个前提下,覆盖面极广的罗马法尤斯传统必须有主观化的苗头(也就是部分挂靠在尤斯名下的制度呈现出后来之主观化思想所需的特征,本文称之为“尤斯传统主观化的制度基础”)。这些苗头(例如用益权制度、使用权制度、地役权制度、权诉合一传统等

〔93〕)已经在前文或笔者所发表的其他文章中有较详细的介绍。如果没有上述制度基础,现代权利论题根本不可能产生。

〔94〕尤斯传统主观化进程开始后,其成果也会反映在法律制度的变化上,所以本论题必须紧盯制度以及术语的变化。

伦理价值观的改变确实是制度改变的催化剂,但只有当这些价值观被转化成法学教义,进而影响制度(制度的建立与解释),才能印证本文所设的命题(尤斯传统主观化)。在欧洲法律文明的历史上,一直到立法权集中到主权者手中之前,法学教义(尤其是被赐予解释权的罗马法学家以及中世纪注释学派与评注学派学者的法律诠释作品)甚至被视为法律,所以这些文献的意义重大。

这一观察角度的目的在于,将从宏观角度思考社会的思想家与法律制度的建构者或解释者(也就是以法理、法学为终生志业之人)粗略区分,突显法学的本体(尽管在很多情况下,思想家与法学家的界限其实并不十分明确)。

2.从注释与评注者到格老秀斯

制度必然以人的思想为核心,而制度与思想又总是互动的;中世纪注释学派学者工匠一般的工作方式也很好地体现了制度与思想的这种紧密关系。

尤斯一词在罗马法的传统语境中意义广泛,可以有弹性地概括其他在经验上有直接对应或意义稍稍更为狭窄的范畴,非常适合作为抽象概念使用。所以到了中世纪注释学派兴起之时,尤斯这个概念就伴随注释者的阅读与联想(隐喻的发现)而发生了概念吸收、融合或分离。正是这种思考模式让注释学派开创者伊内留斯(Irnerius)在11到12世纪初就提出,同样有深厚罗马法传统的术语支配(dominium)

〔95〕是尤斯(IUS)的一种。

〔96〕

究竟是哲人的思想引领社会向前还是社会变革的环境造就了思想家,其实不容易判别;以奥卡姆作为权利之主观理论之父的论者应注意以下事实:当注释学派学者正在埋头训诂之际,与他们若即若离的英伦岛国却发生了一起大事:在13世纪的第二个十年,英国王室、贵族与教会发生了权力斗争,而斗争的结果就是1215年《大宪章》(Magna Carta)的制定。这份由贵族群体起草后由朗顿(Stephen Langton)主教修订的法案很可能间接或直接地影响了罗马法尤斯传统主观化的轨迹。首先,必须注意的是被誉为对权利理论有重大贡献的唯名论者奥卡姆其实是英国人,大约出生于1284年,即《大宪章》制定后的数十年,而到了1297年(即奥卡姆约十三四岁的时候),英王爱德华一世又将《大宪章》用英文重新颁布一次。从此观之,奥卡姆的权利思想很有可能受到当时英国的社会氛围或直接受到《大宪章》的影响。其次(霍布斯对权利一词的用法与之相近),《大宪章》的用语堪称近代权利话语的范例:当中除了直接使用权利(rights)一词外,洛克所使用的“与生俱来”、卢梭所强调的“不受侵犯”等都可在大宪章中找到对应。假设我们将《大宪章》中的贵族和教会替换成平民,那么《大宪章》就已经是一部很超前甚至穿越的权利法案了。因此,与其说某某是权利之父,还不如说《大宪章》才是权利的祖宗。

将镜头拉回中世纪的欧洲大陆,注释学派从尤斯中读出支配或者将支配读入尤斯的想法可谓影响深远;自此以后,尤斯(IUS)与支配(dominium)的联系就再没有被割断过。无论是在作为其延续的后注释学派学者巴托鲁斯(Bartolus),巴尔都斯(Baldus)、教会法学者那塔利斯(Natalis),还是在更宏观层面观察法律的哲学家与思想家们,如马西利乌斯(Marsilius)、奥卡姆(Ockham)、司各脱(Scotus)、苏尔雷兹(Suarez)的著作中,两者的关系都已经被永久地确立。

〔97〕

更为重要的是,由于尤斯(IUS)与支配(dominium)各自在罗马法传统语境中都有庞大的概念勾连,两者一旦建立联结,整个网络增长通过隐喻思维方式发展的空间顿时按级数增长。例如在罗马法原始文献中,支配(dominus)与力量(potesta)是一对紧密关联的术语,《民法大全》内的很多片段

〔98〕都提到这两个概念的关系。研究罗马法经典的注释学者与研究教会法的学者本来就同气连枝,所以这些成果很快就波及教会法;当注释者将尤斯(IUS)与支配(dominium)联结起来后,一些教会法著作,例如恩里克·甘特(Enrique Gante)、约翰内·莫纳(Johannes Monachus),也就顺藤摸瓜地将力量(potesta)和权能(facultas)等概念也勾连进来。在这个过程中,马西利乌斯与奥卡姆的名字引起教会法史家(指维利和蒂尔尼)的特别注意。前者在《和平保卫者》(

Defebsor Pacis)一书中分解了尤斯的意义,从中读出了“强制”“意志”“利益”和“对物的使用”;最重要的是,他较同代人更清晰地阐述了尤斯、支配与力量三者之间的关系。

〔99〕后者将使用法权(ius utendi)与力量(potesta)联结。

〔100〕据信,这一用法“使尤斯的客观意义失去了任何存在的空间”。

〔101〕

对potesta的讨论又引出facultas,因为后者在罗马法文献中曾被视为前者的同义词(尽管罗马法学界的主流意见曾认为facultas一般并非作为一个技术用语使用,并且认为它的含义比较散乱);

〔102〕