被遗忘权范式下裁判文书上网后撤回机制的检视与优化

*不恰当公开的裁判文书可能会对当事人权益、司法公信力等造成不可逆转的负面影响。完善上网文书的撤回机制,是法院风险控制和自我纠错的重要手段。通过对裁判文书上网后撤回的样本进行实证分析发现,操作规范的缺失使得实践层面审查程序无法可依,大大影响了纠错功效的发挥。结合被遗忘权对撤回机制进行深入理论分析,从公权力、私权利的角度分析确定当事人的程序地位,从司法知情权、个人隐私权的角度判断是否应当撤回,从审判权、审判管理权的角度明确撤回的审查程序,从独占化、共享化的角度分析如何实现撤回效果。最后以法院需求为出发点,提出公共利益优先、程序正当、可分割性、可识别等原则,从实务角度提出相应的可行性优化建议。

关键词:裁判文书上网;被遗忘权;数据脱敏;可识别性;可分割性

为积极构建阳光司法机制、全面深化司法公开,最高人民法院近年大力推动裁判文书上网工作。中国裁判文书网开通后,截至2021年8月26日,全国法院累计公开裁判文书超1.2亿份,访问量超过690亿人次并以日均数千万人次的数量递增,取得了良好的社会效果。裁判文书公开与“互联网 ”要素的结合,使得原本“默默无闻保护”当事人的时空距离消失,不恰当公开的裁判文书可能会对当事人隐私、司法公信力等造成严重的负面影响。对已上网裁判文书的撤回、对司法公开限度的再定位,是法院风险控制和自我纠错的重要手段。撤回机制的完善不仅具有个案效果,也具有司法的整体效应。

2012年,欧盟《通用数据保护条例》第17条首次明确界定“删除权(被遗忘权)”[the Right to erasure “right to be forgotten”)]。通说认为,被遗忘权是指信息主体对已经发布在网络上,有关自身的不恰当的、过时的、继续保留会导致其社会评价降低的信息,请求信息控制者予以删除的权利。

[1]裁判文书上网后的撤回机制与“被遗忘权”在逻辑衍进、运行机理等方面高度类似,本文将以“被遗忘权”为研究视角,对裁判文书上网后撤回机制加以检视和优化。

一、数据检视:上网文书撤回机制的现状及问题解析

为便于全面地检视分析,我们取得上海法院2020年131份撤回文书的相关数据,并另行随机抽取200名当事人作电话调查,本文将以此两项数据为考察样本对上网文书撤回机制展开分析。

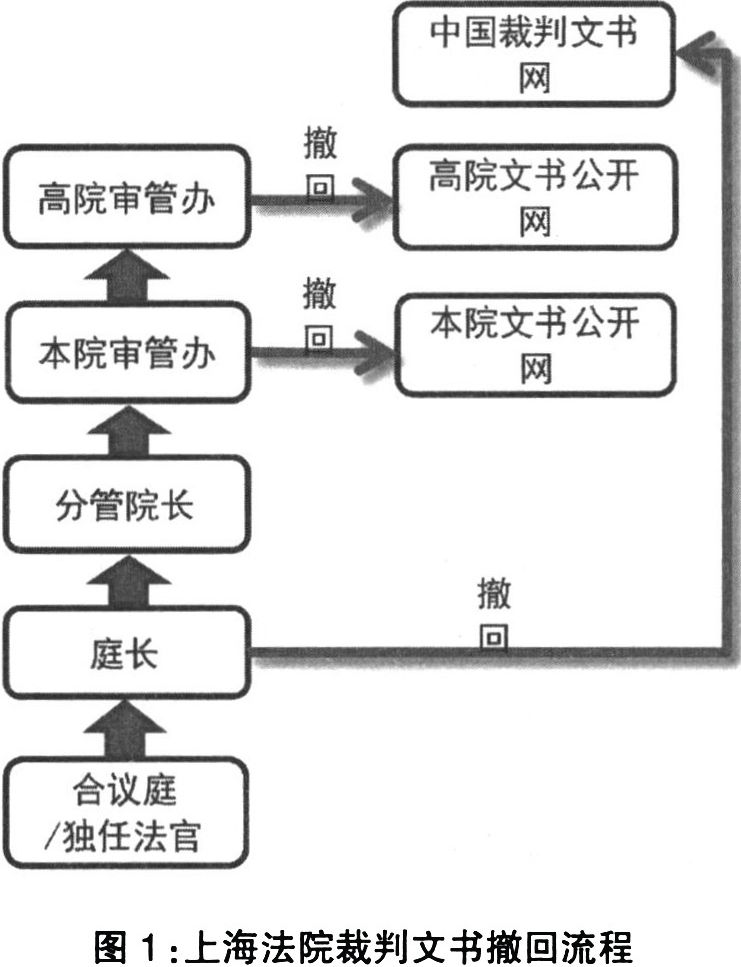

1.上网文书的撤回程序未作任何规范

为规范裁判文书的上网工作,最高人民法院分别于2010年、2013年、2016年三次发布《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,均未对上网文书的撤回机制作出详细规定,实务中对各机构间的权责缺乏有效划分,导致地方法院的撤回程序设置不够规范。上海高院自行开发裁判文书撤回系统,对中国裁判文书网发布的文书,各基层法院业务庭长即有权限撤回。对于本院网站及上海高院网站发布的文书撤回则需要经独任法官/合议庭、庭长、分管院长、本院审管办、高院审管办等机构的多重审批。在流程上让本院审管办去审核分管院长的决定,显然不符合我国法院当前科层制的管理体制(参见图1)。

2.当事人申请撤回日益多发易致矛盾激化

2.当事人申请撤回日益多发易致矛盾激化

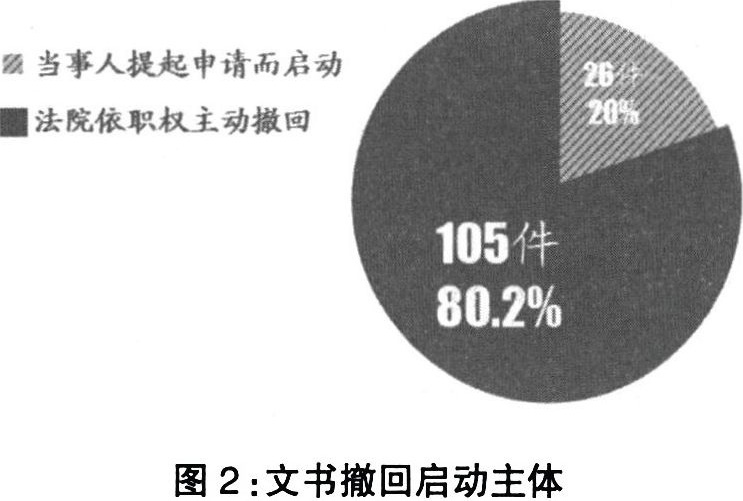

在上海法院131份撤回文书中,绝大部分是由当事人提起申请而启动撤回程序,法院依职权主动撤回共26件,占19.8%,依当事人申请撤回共105件,占80.2%(参见图2)。在法院依职权主动撤回的案件中,多因事后发现裁判文书存在瑕疵、当事人信访矛盾突出等。法院在处理裁判文书上网时,已将相对敏感的案件作不上网处理,因此裁判文书经过信息脱敏处理后,真正造成当事人隐私泄露的情形在实践中相当罕见。然而由于律师、人力资源等部门愈发重视将中国裁判文书网作为目标公司、目标人物背景调查的重要方式,当事人在获悉负面反馈后更积极地申请撤回上网裁判文书。

3.上网文书的撤回理由划分不够细致

3.上网文书的撤回理由划分不够细致

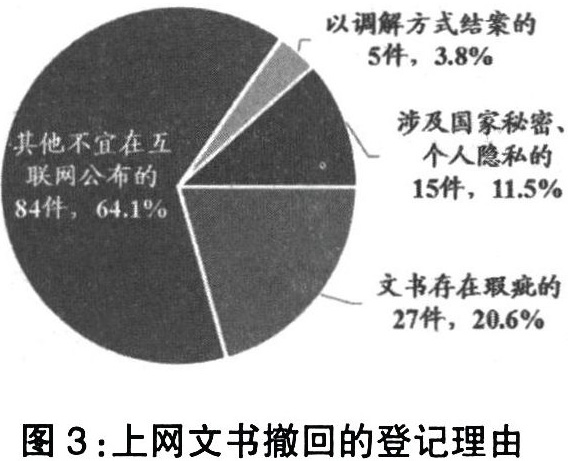

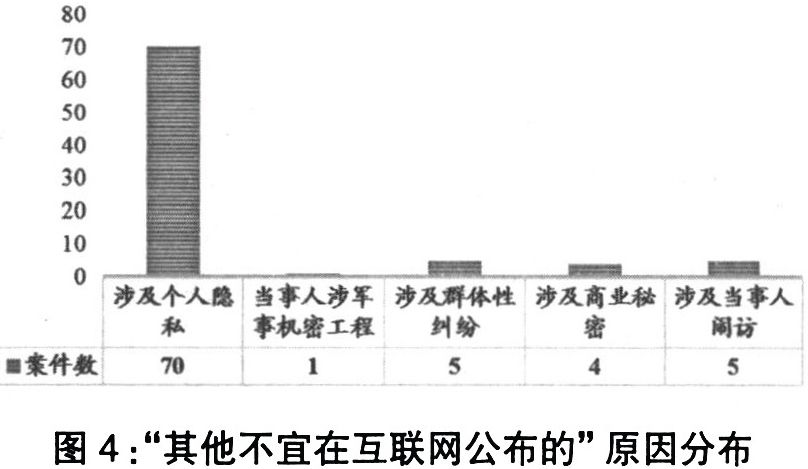

在上海法院131份撤回文书中,撤回理由包括“涉及国家秘密、个人隐私的”“涉及未成年人违法犯罪的”“以调解方式结案的”“文书存在瑕疵”“其他不宜在互联网公布的”等五类情形。实践中操作人员为避免定性错误,有84件文书勾选“其他不宜在互联网公布”的兜底选项,占64.1%(参见图3)。为确保对撤回原因分布进行精准量化和明确定性,我们需要对“其他不宜在互联网公布”选项的真实原因进行查核。由于各基层法院和中院向上海高院申请在高院文书网撤回发布的文书时,需要提交书面的请示报告。经过对请示报告数据的深入判读发现,“其他不宜在互联网公布的”案件中,绝大部分的撤回理由实为涉及个人隐私(参见图4)。在上海法院131份撤回文书中,涉及个人隐私的共有85件,在当事人申请撤回的文书中占80.9%。

4.对文书撤回的审查标准失于随意

4.对文书撤回的审查标准失于随意

虽然裁判文书在上网前已作数据脱敏处理,将当事人姓名之外的个人信息全部略去,对地址、银行账户等信息也已删除。在一般案件中,由于姓名存在重名等因素,依据现有信息往往无法完成当事人的数据画像——也即仅通过裁判文书本身无法对当事人进行具象化的识别。毋庸讳言,在部分特征较为明显的案件中,如劳动争议中公司名称具有唯一性,对掌握入职者履历的人力资源等部门来说常规的数据脱敏毫无意义。然而目前最高人民法院并无意对劳动争议等案件的文书上网作差异化处理,在劳动者以涉及当事人隐私为由申请撤回上网裁判文书时,一线法官面临着具体审查标准缺乏的窘境。

5.当事人对文书上网普遍存在抵触情绪

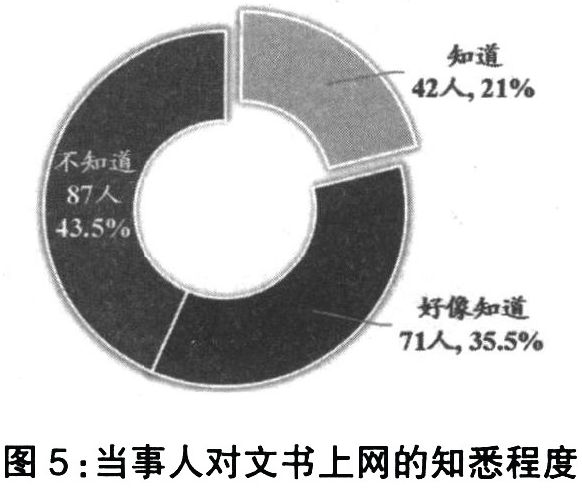

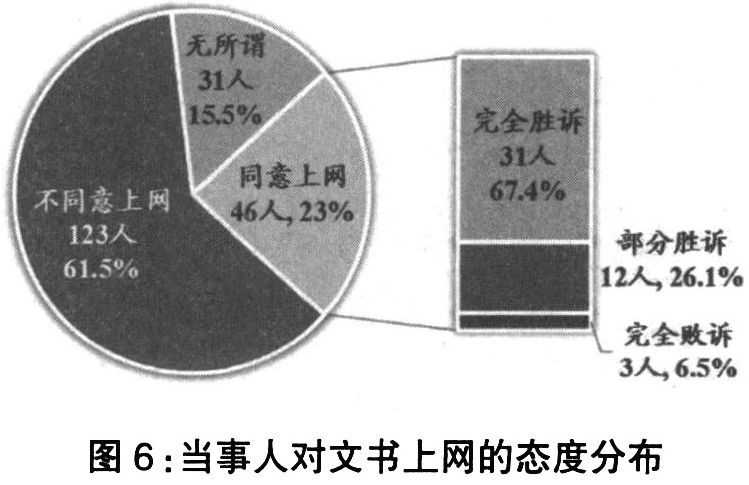

我们通过审判执行管理系统随机选取200名当事人进行电话调查,就其对裁判文书上网的知晓程度、倾向意见作相应统计。大部分当事人已知晓其裁判文书会通过上网公开,这与前几年的统计数据有明显增长(参见图5)。然而与普通公众对裁判文书上网的绝对支持态度不同,绝大部分当事人均不同意自身裁判文书通过上网公开,即使在少量同意上网的当事人中,绝大部分属于胜诉方或希望案件通过公开获得舆论关注(参见图6)。

二、解构探讨:上网文书撤回机制的理论剖析

(一)被遗忘权的逻辑证成与衍进

二、解构探讨:上网文书撤回机制的理论剖析

(一)被遗忘权的逻辑证成与衍进

欧盟《通用数据保护条例》第17条规定:数据主体有权要求控制者无不当延误地删除其有关的个人数据,且在数据处理不必要、数据主体撤回同意、数据主体反对且处理无法据、数据被非法处理、法定删除义务、因向儿童提供信息服务而收集数据等特定条件下,控制者有义务无延误地删除个人数据。同时该条第3款也明确规定不属于被遗忘权的五种情形。

[2]虽然《通用数据保护条例》第17条明确界定了被遗忘权的行权方式,但未对“被遗忘权”的内涵和外延加以准确界定,特别是该条款创新性地采用双命名模式——“删除权(被遗忘权)”。因此使得学界对于被遗忘权的内涵界定存在较大争议。

[3]

值得指出的是,被遗忘权在欧盟蓬勃发展的同时,在美国却并未呈现相同的繁荣景象。2013年美国加州签署了加州参议院第568号法案(2015年生效),即“橡皮擦法案”。该法案要求包括社交网站应允许未成年人擦除自己的上网痕迹。显而易见,美国“橡皮擦法案”与欧盟《通用数据保护条例》中的被遗忘权在权利主体、义务主体、行使条件等方面均存在较大不同。这有两方面的原因所致:一是被遗忘权被认为是与美国宪法第一修正案第1条关于“国会不得制定剥夺言论自由或出版自由的法律”的规定相违背。美国最高人民法院认为,只要某一信息系合法取得,就不能通过法律限制媒体传播该信息,即使该信息的传播会造成所涉及对象尴尬的后果,

[4]否则便是对言论自由与新闻自由的严重践踏。二是欧盟向来有着注重人权保护的传统,且数据平台并不具有显著先进性,对于以个人隐私权为逻辑起点的被遗忘权显然更为关注,而美国作为数据大国,更多基于对数据平台权利的维护以促进数据产业的发展,从而对被遗忘权并不过分重视。

2016年我国《

网络安全法》第

43条规定,个人发现违反法律规定或约定收集、使用其个人信息的,有权要求网络运营者删除其个人信息;发现收集、存储的其个人信息有错误的,有权要求网络运营者予以更正。2021年8月通过的《

个人信息保护法》第

47条,亦对个人信息处理者应当主动或者根据个人的请求删除个人信息的情形加以罗列:处理目的已实现或者为实现处理目的不再必要;个人信息处理者停止提供产品或者服务;保存期限已届满;个人撤回同意;个人信息处理者违反法律、行政法规或者违反约定处理个人信息;法律、行政法规规定的其他情形。

显而易见,在当前大数据时代,被遗忘权已成为个人信息保护的重要方式。《

个人信息保护法》也已正式通过,那在检视裁判文书上网及撤回机制过程中,我们更应该将被遗忘权与裁判文书撤回机制相结合,才能改变目前文书撤回机制中缺乏理论支撑、缺乏理念指导、缺乏可行性细则的现状。那将上网文书撤回机制置于被遗忘权的理论视野下,我们又应当坚持怎样的理念和原则呢?

(二)如何确定当事人的程序地位——公权力vs私权利

实务数据显示上网文书的撤回主要是依当事人申请而发起,那我们是否能当然地得出当事人有权决定文书不上网的结论呢?有学者明确提出不应设置当事人异议撤回的程序,实体上也不应受当事人意志的影响。

[5]也有观点认为裁判文书公开与否是当事人权利而非法院“权力”

[6],更多折衷观点则认为裁判文书是否上网是法院的权力,但也不能对当事人意见不予理睬。

[7]

这个问题在被遗忘权的发展过程中,对于相关数据个体的权利边界其实也都是存在不同认知的:于权利主体而言,《通用数据保护条例》并未对被遗忘权的行使主体作出限制。换言之,所有普通民众均无差别地享有删除相关信息的权利。而美国的“橡皮擦法案”中规定的权利主体仅为未成年人,并不包括其他类型的主体。我国的《

网络安全法》和《

个人信息保护法》则对权利主体均未作出限定。于权利限制而言,《通用数据保护条例》第17条第3款对被遗忘权的行使作出限制,规定在为言论和信息自由,为遵守欧盟法律或公共利益,为公共卫生领域的公共利益,为公共利益的存档、科学或历史研究、统计,为设立、行使或捍卫合法权利等。因此不难看出,对于数据个体的权利行使,数据控制者本身也存在一个依法审查的过程,甚至在相当多的案件中双方意见亦会存在分歧。

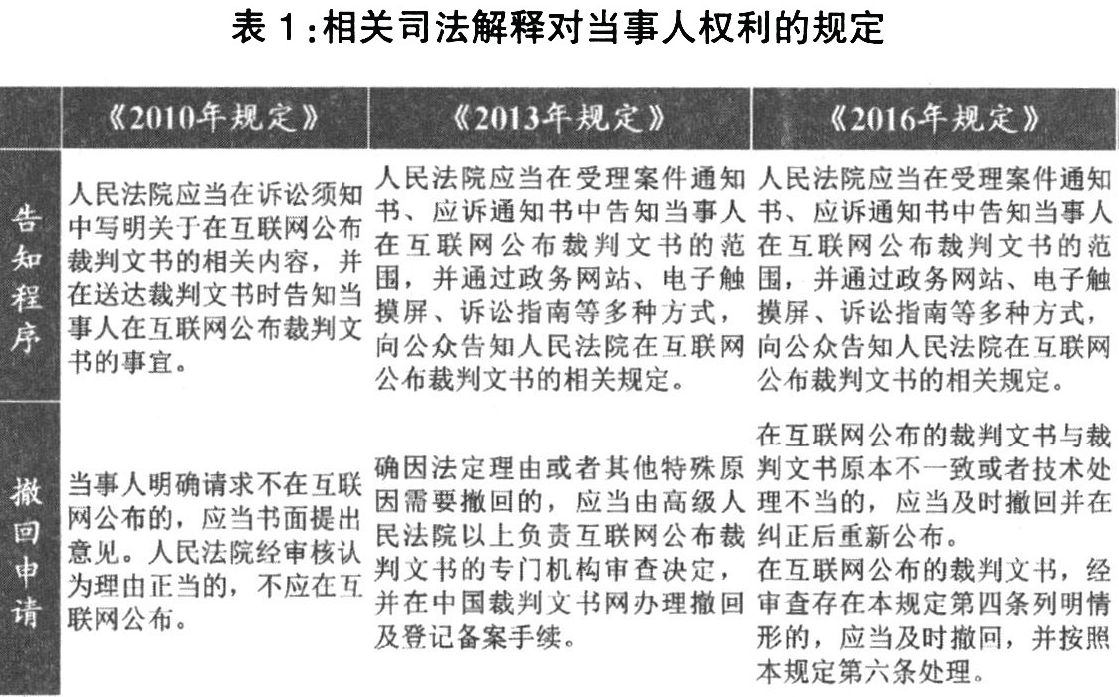

最高人民法院对文书上网程序中当事人的角色定位也相当纠结,这从2010年、2013年、2016年《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》中关于告知程序及当事人撤回申请权的废立可见一斑。(参见表1)