●数据法治

基于数据类型与特性的数据权利配置架构

内容摘要:数据时代,智能系统等大数据技术的革新改变了数据的价值实现机制,使数据成为了新生产要素。随着数据完成从“副产品”到生产要素的转变,亟待解决的就是数据权利的配置问题。“公地性”理论和“治理——排他策略”理论为数据权利配置提供了理论支撑。数据从“副产品”到生产要素进而转化为社会新质生产力的数据价值实现周期中呈现出了不同的数据类型,包括数据资源、数据要素和数据产品。界定不同数据类型的公地性旨在明确,在数据权利配置架构中是否可以为相关主体配置完全控制特定类型数据的积极性权利。本文以数据类型与特性为基础,为数据权利配置提供了一种分析建构的视角及路径。通过数据访问权、数据来源者权和数据财产权的权利配置架构,构建权衡化解各利益价值冲突且适于数据价值实现的协调治理机制,实现数据开放流通与相关者利益保护。

关键词:数据权利配置;数据类型;数据特性;数据价值实现;新质生产力

中图分类号:D913

文献标识码:A

文章编号:2095-7076(2025)01-0014-13

DOI:10.19563/j.cnki.sdfx.2025.01.002

2024年1月31日,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,要培育发展新质生产力的新动能”

[1]。生产力质态的转变意味着生产要素价值实现机制的变革。伴随着大数据、人工智能、元宇宙等新兴技术的发展,催生了以数据技术为代表的“第四次工业革命”。数据已经从工业、商业或其他社会活动的“副产品”一跃转变为一种生产要素性资源。人类对知识分析、获取的方式已经发生改变。相较于人类自身的分析,智能系统运用数据运算分析得出的知识、洞见更详细、更及时并具有更高的相关性,人类社会已进入数据时代。但由此带来的数据权利配置困境便成为数据法研究中的“希尔伯特问题”,不断挑战着既有法律规范和理论的传统叙事。

[2]目前,无论产业界、学术界还是政策制定者已经在“数据具有重要的价值”这个问题上达成了共识,但实现这种价值的数据权利配置规则最终会以何种形式被法律体系表达仍需要进一步深入探讨。

一、数据价值实现机制的变革

2020年3月30日中共中央、国务院发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确将数据列为生产要素。数据成为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素。但笔者认为,并不是所有数据都是生产要素。数据成为生产要素的本质原因是算法等智能技术的发展释放了人类的分析能力,通过智能系统自主学习、分析,打破了人类认知的局限和分析效率的窠臼。厘清数据时代数据的价值实现机制,明确数据成为生产要素的实质原因,是数据类型体系建构的基础,也是数据权利配置的前提。

在信息时代,信息和数据并无本质区别,只是一个侧重于符号所传达的内容,一个侧重于符号本身。人类所创造的各种文明均是以人可识读和理解的形式来表达和传播的,当人们依赖文字、图像等来认知客观世界、表达某种思想时,就构成了人可识读的数据,即信息或知识。人类在记录信息时往往会使用自己可以识别的记录形式,所以不需要专门的转换设备或生产活动,就可以直接理解、分析相应的数据。此时,数据的价值实现机制仅是将信息以人类可以识读的形式固定下来,即使是可以被电脑识别的代码形式,改变的也仅仅是人脑整理分析的工具形式,计算机只能按照预先编写的固定程序开展工作,仍然受制于人类知识的局限与认知的效率。

进入数据时代,基于人脑的分析方式由智能系统、算法模型所替代。很多以人类判断力、决策作为分析方式得出洞见的领域,将被智能系统改变甚至取代。智能系统利用数据可以实现多维度的分析,在不同的近似变量演算中得出最准确的结论。数据时代的数据处理方式发生了巨变,机器学习已经替代人类进行创新、智能和知识的生产。由机器分析、处理形成的新的知识生产方式,成为区别于人类的智能体系。

[3]

因此,从信息时代数据仅作为承载信息的载体,到数据时代数据作为训练算法、生产智能洞见的原材料,数据价值的实现机制发生了实质性的变革。数据成为生产要素的本质原因是大数据、机器学习及人工智能等技术改变了获取、分析数据的手段,使人类有了新的知识和智慧供给方式。人类利用数据训练算法,再通过机器学习、智能系统分析数据,进而产生智能洞见、创新,最终形成赋能社会发展的新质生产力。

二、数据权利配置的基础:数据的类型与特性

“人们不习惯从行为的角度理解权利,而喜欢从物的角度来形象地理解权利。”

[4]在配置数据权利时有必要厘清数据的类型及特性。一方面,数据类型的界定影响着数据权利配置,数据赋权的首要问题是确定数据权利配置的对象。

[5]杨立新教授认为,数据应当分为原生数据和衍生数据,能够配置数据专有权的是衍生数据。

[6]姚佳教授提出,能够配置数据权利的是去标识化、经加密、加工挖掘且具有价值与技术可行性的数据集合。

[7]还有学者提出了数据的二元划分及数据二元所有权的权利配置架构。

[8]另一方面,数据特性的界定也影响着数据权利配置的法律架构。例如,龙卫球教授等认为,数据不具有公地性。如果认定数据的公地性则可能无法保护个人数据权利与平台的合理数据权益。数据创造了经济价值,数据权利配置应当实现价值创造者的保护与激励。

[9]与此相对立,吴伟光教授等则认为,数据具有公地性,数据权利配置应当以社会整体利益为基础。界定数据公地性可有效降低数据获取使用的市场成本,提升数据使用效率,并削弱数据涉及的相关者之间利益的排斥。

[10]对数据类型与特性界定的割裂一定程度上造成了数据权利配置的障碍。数据价值实现周期中呈现的多元数据类型及其特性致使数据权利配置不同于传统财产客体的权利配置。正确认识数据类型与特性是配置数据权利的基础。

(一)数据价值实现周期中的数据类型体系

数据时代的数据常常被比作工业时代的石油。

[11]但迄今为止,无论是数据实践还是理论,对数据类型的界定仍未达成共识。本文将首先以数据价值实现为基础对数据类型作出界定分析,明确数据转化为社会新质生产力过程中呈现出的各种形态。

1.数据资源:作为客观事实记录的原始数据

我国《

数据安全法》第

3条第1款明确规定,“数据是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。”欧盟《数据法》第2条第1款规定,“数据”是指对行为、事实或信息的任何数字表示。但这种作为客观事实记录的数据本身并不是生产要素。因为这种基于记录产生的原始数据既不能直接用于训练算法,也不能直接作为生产洞见创新、预测和知识的原材料。数据只能在多场景应用中以及智能系统的分析中才能发挥要素价值,而不是数据本身具有要素价值。

[12]

根据洛克的劳动财产理论,资源一般具有原始性,不能直接为人类创造价值,需要人类将其生产或治理为能够被人类所用并产生价值的要素。

[13]因此,本文将作为对客观事实映射记录的、未经治理的原始数据本身定义为数据资源。数据资源是人类行为活动的“副产品”,其通常是经济社会活动的伴生物,

[14]并不是一项专门性产物。当今数字化社会中,主体在学习、生活及生产过程中产生的记录都可以被称作数据资源。

[15]例如,医师在行医诊疗过程中,对患者病情分析诊断的记录,会形成大量的关于各种疾病的病理和治疗方案的数据资源;商户在生产交易过程中,对商品交易等的记录,也会形成有关商务信息的数据资源。但上述作为人类活动副产品的数据资源具有多源异构的特征,其格式结构、数据量级以及互操作性等标准不能满足智能系统分析识别的要求。因此,数据资源通常不能直接被智能系统识别分析,并不是生产要素。

2.数据要素:可被智能系统识别分析的数据集合

数据是否能够成为生产要素的标准并不是数据承载信息的内容,而是数据是否能够满足作为训练算法模型或智能系统生产创新洞见之原材料的要求。因此,本文将经过数据治理且满足特定数量、质量及互操作性等标准要求,可以被特定智能系统识别分析,但是并未形成完全产品化形态的数据集合定义为数据要素,即作为生产要素的数据。数据要素是数据资源经数据治理后所呈现的数据形态。例如,ChatGPT从3.0升级为4.0版,需要数据训练算法模型,但多源异构的数据资源并不能直接被ChatGPT所用,需要对“不可用”的数据资源进行治理,形成适配ChatGPT算法模型要求的数据要素,才能用于ChatGPT的迭代升级或作为生产智能洞见的原材料。数据要素包括一切按照特定体量、结构形式及互操作性等标准对数据资源进行治理形成的数据集合。例如,市场调研公司往往会生产消费者行为数据要素,用于分析消费者趋势和偏好。数据要素可以通过表格形式呈现,并以文字处理文档、电子表格或数据库的表格形式存储和分发,也可通过AVRO、JSON和RDF等格式呈现。不同数据要素之间可能存在交叉或包含关系。

3.数据产品:具有稳定产品形态的智能产品

数据要素经不断汇集、加工进而用于训练算法模型,可以生产赋能社会的消费品。本文将这种具有完整、稳定产品形态的智能产品定义为数据产品。严格来说,数据产品本质上已经脱离了狭义数据的范畴。

[16]数据产品以数据要素为原材料,通过不同数据要素的模拟训练形成,具有普适性,可适用于不同场景、行业。

[17]数据产品可以赋能不同用户并保持稳定的价值输出,任何社会主体都可以成为数据产品的潜在消费者。例如,ChatGPT即一款典型的数据产品。淘宝公司开发的“生意参谋”也是一款数据产品,其能够为淘宝、天猫店铺商家提供大数据分析参考,帮助商家实时掌握相关类目商品的市场行情变化,改善经营水平。

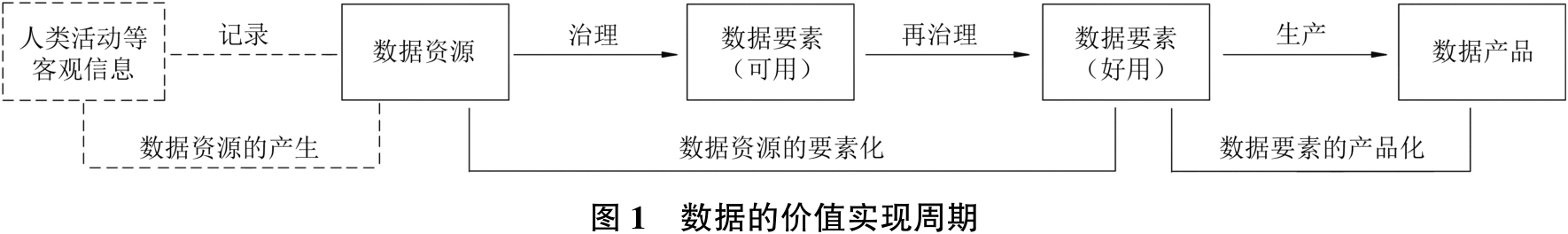

综上所述,对上述三种数据类型的界定,旨在描述数据转化为社会新质生产力的价值实现周期中表现出的各种形态。数据的价值实现周期囊括了从不可用的数据资源到可用、好用的数据要素,再到形成数据产品进而赋能社会发展的过程。其中,数据的形态和价值都在发生变化。由不断汇集利用形成的数据要素之非固定形态,到形成价值和形态固定的数据产品;由数据要素的计算分析价值,逐渐转变为数据产品的赋能工具价值。数据的价值实现周期包括三个阶段:第一阶段,数据资源基于“记录”产生后便成为数据价值实现周期的起点,数据资源通过数据治理而不断朝着产品化形态演进,多源异构且不可被智能系统使用的数据资源治理为可以满足特定用户对其进行处理和分析要求的数据要素,完成数据资源从不可用到可用的价值实现。第二阶段,数据要素通过数据治理实现进一步的要素化,完成数据要素从可用到好用的价值实现。第三阶段,以数据要素作为原材料生产数据产品,形成支撑决策、输出创新洞见的能力。本文将第一阶段与第二阶段称为数据资源的要素化,将第三阶段称为数据要素的产品化。例如,当一个电商平台对用户消费行为进行记录后,就拥有大量关于用户交易的数据资源。通过对这些数据资源进行数据治理,平台可以提取出用户的购买偏好、消费频率等数据要素。利用这些数据要素,平台开发了个性化推荐算法,该算法作为一种数据产品能够根据用户的历史行为向用户推荐商品,当用户访问电商平台时,推荐算法会实时运行,向用户展示定制化的商品推荐列表,从而提高用户体验和购买转化率。

(二)数据的特性

(二)数据的特性

“公地性”

[18]源自法学和经济学中的“Commons”或“Common Pool Resources(CPRs)”,它指的是特定资源不属于任何主体专有的一种特性。

[19]奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)在研究中指出,在公地性资源中,没有任何一个主体享有完全控制该资源的专有性权利,

[20]即任何主体都不享有完全排除其他主体利用该资源的权利。按照霍菲尔德的观点,在公地性资源中,任何主体都享有“自由(Privilege)”,但没有人具有“请求权(Claim)”“权力(Power)”和“豁免(Immunity)”。在公地性资源的权利配置架构中,不能为任何相关主体配置完全控制公地性资源的积极性权利。也就是说,界定一种资源是否具有公地性的本质是明确法律是否可以赋予某个主体完全控制该资源的积极性权利。

[21]因此,本文对不同数据类型公地性的界定旨在明确,在数据权利配置架构中是否可以为数据相关主体配置控制特定类型数据的积极性权利,进而探寻权衡化解各利益价值冲突的数据权利配置方式,并非单纯是对数据经济特征的描述。

1.数据资源的公地性

“数据资源是人类沟通交往、生产生活的基本要素,是任何社会主体均可以使用的资源,不能完全等同于可以由某个主体控制支配的纯经济资源。”

[22]例如,个体的健康数据不仅包含本人健康、就诊、用药等医疗信息,同时对查询病因、疾病预防和精准诊治等社会整体医疗发展也具有重要的价值。

[23]并且,当我们探索自然和社会的客观规律、认识交往不同对象时,均要获得关于这些对象的各种数据资源。甚至人类社会的发展和运行均是建立在自由获取数据资源的基础上。Bollier教授指出,“界定数据资源的公地性在促进民主参与和公共利益中的重要性,应当通过法律和政策方式确保数据资源的共享性和可访问性。”

[24]印度关于非个人数据的立法框架中肯定了数据资源的公地性,其认为数据资源是一个国家或社区的集体资源,不能将数据资源置于任何主体完全的积极控制支配之下。

[25]

数据资源作为社会整体的客观映射,也是人类认知世界的基本媒介,并且数据资源作为数据价值实现周期的起点,其应用过程中可能产生的风险指向的是社会整体而非个人。

[26]在数据权利配置架构中,数据资源的公地性决定了不能为数据来源者、数据使用者配置完全控制数据资源的积极性权利。吴伟光教授认为,数据资源具有非稀缺性的特征,这使得数据资源的“公地悲剧”不同于传统资源,即使没有积极性权利的保护,数据资源也会不断产生。

[27]数据资源只是人类活动的“副产品”,并不会因没有积极性权利保护而出现不足的状况。

数据资源公地性的界定与涉及隐私、商业秘密或国家机密的数据资源不应当公开并不矛盾。在本文提出的数据权利配置架构中,数据资源(及数据要素)涉及的隐私、个人信息、商业秘密、知识产权、国家机密等利益属于数据来源者利益的范畴,应当通过配置数据来源者权的方式予以保护。也就是说,虽然数据资源的公地性决定了不能为任何主体配置完全控制数据资源的积极性权利,但数据来源者权要求任何对数据资源的获取使用等行为必须尊重数据资源涉及的隐私、商业秘密、知识产权和国家安全、机密等数据来源者利益,不得违反数据来源者利益保护的法律规定。对数据使用者和数据生产者而言,是否违反数据来源者利益保护的法律规定,就成为了其获取使用或加工处理等行为合法性的判断标准。例如,数据爬虫行为的违法性表现之一就是侵害了数据资源涉及的作为数据来源者财产利益的知识产权。

[28]

2.数据要素的半公地性

近些年,学者们对传统公地理论的适用边界进行了反思,认为现实中极少存在完全开放的公地。制度的广泛存在性使得公地理论的模型需要进一步细化。

[29]史密斯(Henry E.Smith)教授在二分理论的基础上提出了资源的“半公地性(Semicommons)理论”。

[30]Fennell认为,半公地理论实质上是对传统公地理论与反公地理论的重要补充。

[31]Enrico Bertacchini等人进一步讨论了半公地性理论,他们认为,资源的半公地性界定将提供一种新的视角,用以理解和扩展传统的公地和反公地理论,进而影响资源的权利配置方式。

[32]通过有效的激励和治理机制,可以增加公地性资源的实际效用。

[33]在半公地性资源的权利配置架构中,可以为某个主体配置相对控制资源的积极性权利,但权利人只能决定资源特定部分的利用或排除其他主体对资源特定部分的使用。半公地性的界定平衡了资源的高效利用、公平分配和价值实现的关系。

在数据领域,对数据要素完全公地性或完全非公地性的界定皆不适于数据要素的价值实现,并可能导致数据要素的公地悲剧与反公地悲剧。首先,数据要素中汇入了数据生产者为实现数据资源可用、数据要素好用的治理成本。现实中的数据资源是杂乱无章的,需要通过技术手段对数据资源进行加工处理,才能满足特定智能系统识别分析的要求。数据要素完全公地性的界定与数据生产者的私人动机不符,数据生产者往往倾向于不分享他们的数据要素,以获得对竞争对手的相对优势。

[34]其次,数据要素作为分析的原材料需要以一定的样本量为基础,智能系统分析较少或不精准的数据要素难以得出准确的洞见,并且算法模型或智能系统也需要不同结构、数量、质量的数据要素进行训练。与各数据要素独立的情况相比,集成互补的数据要素可以产生更多的洞察力和经济价值。

[35]因此,如果界定数据要素完全的公地性,不为数据生产者配置相对控制数据要素的积极性权利,则必然使数据治理投入减少,导致数据相关主体更倾向于成为需求方而非供给方,

[36]而供给方数量的减少必然会导致要素化程度高且“好用”的数据要素减少,出现更多无效、低容量、碎片化的数据要素,

[37]导致公地悲剧。如果界定数据要素完全的非公地性,为数据生产者配置完全控制数据要素的积极性权利,则会出现数据垄断导致数据流通性减弱。例如,企业可以通过“算法合谋”形成数据垄断。

[38]数据要素的流通性减弱将最终导致反公地悲剧。并且为数据生产者配置完全控制数据要素的积极性权利也会增加数据生产者的防范成本,意欲获取使用数据要素的主体也会通过爬虫等策略行为提高自身的收益,每个数据生产者都可能会成为其他数据生产者的“潜在用户”,各数据生产者为避免其他主体对其数据要素的获取使用,将会投入高昂的防范成本。数据要素完全公地性或完全非公地性的界定将会使数据要素的权利配置陷入两难的窘境,也正如彭辉教授所言,“数据要素的权属界定存在“双刃剑”的性质。”

[39]

综上,本文提出了数据要素半公地性的界定。在数据权利配置架构中,可以为数据生产者配置相对控制数据要素的积极性权利,避免将数据要素完全归入“民主媒介”范畴,进而能够激励、保护数据治理,预防数据要素的公地悲剧。同时防止将数据要素置于数据生产者的绝对控制,保证其他主体对数据要素的获取、促进数据要素的开放流通,进而预防数据要素的反公地悲剧。赫勒(Michael A.Heller)教授指出,资源公地性程度的界分并不如理论上那样清晰。

[40]数据要素的半公地性也非一成不变,而是随着数据治理程度表现为不同的半公地性程度,数据要素半公地性中的“公地”占比通常与数据治理程度呈反比例特征,即在权利配置层面,可配置积极性权利的部分与数据治理程度呈现正比例特征。

3.数据产品的非公地性

根据前文所述,数据产品本身已经脱离了狭义数据的范畴。一方面,数据产品不同于数据资源与数据要素,已经形成了稳定的形态与价值,脱离了具体应用的场景性、特定目的性等,

[41]数据产品可以成为适用于一般社会主体的消费品。另一方面,数据产品生产者对数据产品的研发、生产投入大量成本及资源,法律需要对数据生产者的价值创造做出稳定持久的保护,进而激励数据产品的研发创新,形成数据经济的良性循环。正如高富平教授所言,“当数据被加工处理形成具有稳定产品形态的数据产品时,数据生产者应当享有稳定的产权”。

[42]因此,应当界定数据产品的非公地性,在数据权利配置架构中,可以为数据产品生产者配置完全控制数据产品的积极性权利。但是公共数据产品属于数据产品非公地性的例外,不应当为公共数据产品生产者配置完全控制公共数据产品的积极性权利。并且公共数据产品的开放流通及其生产者的激励保护等难以单纯通过数据权利配置机制实现,需要政策、技术及社会治理等多维度的协同,超出了本文所讨论的数据权利配置架构范畴,须另作讨论。

三、数据权利配置的架构实现

如同其他生产要素的情况一样,随着数据完成从“副产品”到生产要素的转变,在数据上出现的首要问题就是数据的最佳分配方案问题,

[43]亦即,为相关主体配置何种数据权利的问题。《数据二十条》中提出,根据数据特征分别界定数据价值实现周期中各相关主体的合法权利。

[44]数据是一种具有公地属性的社会化资源,其权利配置不仅仅是作为个人的经济工具,也是实现社会目标和价值的方式。在不同数据相关者之间科学地配置数据权利,是分析数据法律问题的基本方式,也是数据法律制度的应有之义。

[45]

(一)以“治理——排他策略”构建数据权利配置框架

史密斯(Henry E.Smith)教授在“半公地性理论”的基础上提出了资源(财产)权利配置的“治理(Governance)——排他(Exclusion)策略”,

[46]发展了德姆塞茨的理论。他将资源的权利配置架构视为一条光谱,其两端分别为“治理”与“排他”,中间部分则是兼具治理与排他的动态策略。按照史密斯教授的观点,公地性资源的权利配置架构应当遵循“治理策略”。在“治理策略”中,资源的利用应当根据具体活动来衡量,任何参与者都没有单独决定资源利用或完全排除其他主体使用的权利。Alexander教授进一步指出,因公地属性资源的治理、风险和价值实现均需要多方相关主体的参与协作,“治理策略”也可以用于规范公地属性资源相关主体之间的利用秩序。

[47]