第一章 新加坡刑法研究

第一节 新加坡刑法立法概况

一、新加坡国家概况

新加坡全称新加坡共和国(Republic of Singapore)。新加坡属热带城市国家,位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口,北隔柔佛海峡与马来西亚相邻,南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。由新加坡岛及附近63个小岛组成,其中新加坡岛占全国面积的88.5%。新加坡总面积为714.3平方公里,总人口为540万(2013年),其中公民和永久居民384.5万,华人占75%左右,其余为马来人、印度人和其他种族。马来语为国语,英语、华语、马来语、泰米尔语为官方语言,英语为行政用语。主要宗教为佛教、道教、伊斯兰教、基督教和印度教。

新加坡古称淡马锡。8世纪属室利佛逝王朝,18—19世纪是马来柔佛王国的一部分。1819年,英国人史丹福·莱佛士抵达新加坡,与柔佛苏丹订约,开始在新设立贸易站。1824年,新沦为英国殖民地,成为英在远东的转口贸易商埠和在东南亚的主要军事基地。1942年被日本占领。1945年日本投降后,英国恢复殖民统治,次年划为直属殖民地。1959年实现自治,成为自治邦,英保留国防、外交、修改宪法、宣布紧急状态等权力。1963年9月16日与马来西亚、沙巴、沙捞越共同组成马来西亚联邦。1965年8月9日脱离马来西亚,成立新加坡共和国;同年9月成为联合国成员国,10月加入英联邦。

1963年9月,新加坡并入马来西亚后,颁布了州宪法。1965年12月,州宪法经修改成为《新加坡共和国宪法》,并规定马来西亚宪法中的一些条文适用于新加坡。《宪法》规定,新加坡实行议会共和制。总统为国家元首。1992年国会颁布民选总统法案,规定从1993年起总统由议会选举产生改为民选产生,任期从四年改为六年。总统委任议会多数党领袖为总理;总统和议会共同行使立法权。总统有权否决政府财政预算和公共部门职位的任命;可审查政府执行内部安全法令和宗教和谐法令的情况;有权调查贪污案件。总统在行使主要公务员任命等职权时,必须先征求总统顾问理事会的意见。[1]

高度的社会危机意识与崇尚秩序、权威、有序的社会价值观构成了新加坡法治的基础。[2]面对国土狭小、资源缺乏、人口很少的国情,新加坡从政府官员到普通民众,都有一种强烈的危机意识:因为新加坡地方小,所以必须有纪律,才能走在其他竞争者的前头。新加坡前总理李光耀说过:“新加坡只有一个机会,那就是抓紧努力些、更有纪律些,来踏上经济的阶梯。如果你放松些,你不会掉在软垫子上,而是又冰又冷的水泥地上,粉身碎骨。”这种强烈的危机意识、忧患意识促使新加坡人非常崇尚纪律和权威,强烈追求法治和秩序,十分重视发挥法治在解决社会危机、保持政治和社会稳定方面的作用,法律统治成为新加坡社会运作的基本形式。新加坡人认为,法律的内容与要求的具体反映是社会秩序与纪律,对法律的认同实际上是对经过秩序所表现的社会共同价值观的认同。人们在危机感中普遍感受到秩序的可靠、社会稳定的珍贵,因而从内心信仰法治。正是这种危机感,保持了新加坡长时期的政局稳定,也使其法治具备了更为坚实的社会认同心理和承受基础以及文化继承环境。[3]

二、新加坡刑法发展历程

《新加坡刑法典》制定于1871年,经过多次大规模的修改,目前的基本版本是1985年版。1985年之后,新加坡又通过了多部法律,对《新加坡刑法典》进行修改,现行的《新加坡刑法典》是经过1998年18号法令修改的版本。新加坡刑法的历史与新加坡法律制度的发展是分不开的,可以分为以下几个阶段。

(一)英国占领时期(1819—1866年)

在1819年之前,新加坡属于马来西亚柔佛州苏丹的管辖范围。1819年,新加坡岛的最高官员(the Dato Temenggong)与英国驻苏门答腊的总督Stamford Raffles爵士签署了一个协议,将新加坡岛的管辖权转归苏门答腊所有。自此,新加坡为英国所占领。而在1823年,Stamford Raffles爵士又宣布了一个法令,将新加坡岛的管辖权转归印度所有。这样,新加坡的司法管辖权也转归印度所有,以加尔各答最高法院作为其终审法院。[4]1826年,英国政府建立了数个独立法院,包括威尔士王子岛法院、新加坡与马六甲法院。这样新加坡岛开始直接使用英国法律,其中当然包括英国的各种刑事法律。有人提出,当时直接使用英国刑事法律的原因是,新加坡开埠早期,随着世界各地移民蜂拥进入新加坡,社会秩序极不稳定,犯罪现象层出不穷,为尽快加大力度打击犯罪,维持社会秩序,在殖民当局来不及制定刑法时,使用了英国刑法。[5]当时,新加坡与马六甲法院建在马来西亚槟榔屿,只有一个职业法官(the Recorder)在数个非职业法官的辅助下进行审判工作,而这个职业法官一年只到新加坡两次。1855年,英国政府授权将该法院移至新加坡,并且又任命了一个职业法官。

(二)殖民统治时期(1867—1963年)

1867年,新加坡与马六甲、槟榔屿一起,组成英属海峡殖民地,管辖权归英国伦敦的殖民当局。同年,英属海峡殖民地第一个立法委员会成立,取代了原印度立法委员会在英属海峡殖民地的地位。1868年,英属海峡殖民地最高法院建立,新加坡的职业法官成为英属海峡殖民地最高法院的首席大法官。

英属海峡殖民地立法委员会成立后,通过了一系列的法律来管理新加坡、马六甲和槟榔屿,其中就包括《新加坡刑法典》。从1826年起,新加坡就开始直接适用英国刑法来审理刑事案件,可是英国刑法大多来源于普通法,即使有制定法也往往是针对某一特定犯罪而制定的单行法规,这种情况并不能适应新加坡的实际情况。英国刑事法规中规定了大量的叛逆罪,而在新加坡则基本上不存在这种犯罪。英国刑事法规中规定的贪污贿赂犯罪很少,而在新加坡这种犯罪却十分猖獗。现实的矛盾促使英属海峡殖民地立法委员会开始考虑制定自己的刑法。

最终,《新加坡刑法典》于1871年制定。该法是以1860年《印度刑法典》作为模板而制定的,意图将与刑事犯罪有关的法律规范集中于一个法典之中。1860年《印度刑法典》的编纂工作开始于1833年,该法典吸取了英国普通法和衡平法的精神,并适合于印度本土的具体情况。1871年《新加坡刑法典》与1860年《印度刑法典》具有相似的特征:第一,同一性。两部刑法典都贯彻了资产阶级刑法的一系列基本原则。第二,多样性。以英国普通法和衡平法为基础,吸收了许多本土法及当地习惯法,特别是有利于维护社会稳定和宗教方面的行为规范。第三,确定性。两部刑法典对罪名和刑罚的规定都较明确细致。第四,两部刑法典都具有浓厚的殖民地色彩。

(三)独立国家时期(1965年以后)

1963年,新加坡与马来西亚合并。但是由于政治、民族等激烈矛盾的存在,1965年,新加坡从马来西亚分离成为一个独立的国家。由于新加坡刑法产生于英国殖民统治时期,因此不可避免地打上了殖民主义的烙印。新加坡共和国成立后,对《新加坡刑法典》进行了修改,删除了其中具有殖民统治色彩的法律规定。同时,新加坡也废除了一些不适合本国需要的刑事审判制度,如1969年废除了原有的“陪审团”审判制度,而确立了法官掌握审判权的制度。新加坡还建立起社会需要的新的法律制度,如1968年根据《穆斯林法实施法令》建立了Syariah法院来负责处理穆斯林法律在新加坡适用的问题。此后,根据新加坡本土的犯罪状况和社会发展的需要,新加坡于1970年和1985年对《新加坡刑法典》进行了较大规模的修改,而小的修改则非常之多。新加坡还制定了一些单行刑法,并在其他法律中规定有刑事处罚的规范。但是,经过多次修改的《新加坡刑法典》如今仍是新加坡最主要的刑事法律规范。

三、新加坡刑法的渊源

新加坡原为英国殖民地,法律制度属于英美法系。新加坡的法律是伴随着英国殖民统治而产生的,英国法律对其产生了广泛而深远的影响。新加坡建国后,仍然继续沿用根据《英国法令应用法令》和新加坡成文法所允许的英国法律,并且以英国枢密院作为其终审法院,实行向英国枢密院上诉的制度。但是新加坡于1994年2月通过的《司法委员会(废除)法案》(同年4月8日生效),废除了向英国枢密院上诉的制度。这样,新加坡的最高上诉法院成为终审法院。新加坡法律发展的独特历史,对于其法律渊源也产生了重要影响。新加坡刑法的渊源可以分为成文法、不成文法和国际法规则。

(一)成文法

作为新加坡刑法渊源的成文法,包括宪法、法令和法规。

1.新加坡宪法

目前,新加坡宪法包括三份基本文件:

(1)新加坡宪法(在新加坡还是马来西亚的一个州的时候制定的,原称为新加坡州宪法)。

(2)1965年新加坡共和国独立法令。

(3)马来西亚宪法(部分适用于新加坡)。

2.法令、法规

法令、法规是新加坡国会以及有权为新加坡立法的机构所制定的,包括刑法典、单行刑法和附属刑法的规定。

(1)刑法典。《新加坡刑法典》是新加坡最主要的刑事法规。

(2)单行刑法。如《刑法(临时规定)法》《防止贪污贿赂法》等。

(3)附属刑法规范。这些刑法规范规定在非刑法的法令、法规之中,如在《破产法》《公司法》《计算机滥用法》《证券产业法》等法规中,都有关于犯罪和刑罚的规定。[6]这些法律规范也是新加坡刑法的组成部分。

(4)英国法令。新加坡建国后,仍然继续沿用根据《英国法令应用法令》和新加坡成文法所允许的英国法律。而根据《英国法令应用法令》第4条的规定,除了该法附件一中所列明的以及新加坡成文法所允许的英国法律之外,英国制定法不得适用于新加坡。这意味着,明确指定的英国制定法才可以在新加坡适用,如《英国合伙企业法》《英国虚假陈述法案》《英国货物买卖法》等。因此,英国法令也是新加坡刑法的渊源之一。

(二)不成文法

作为新加坡刑法渊源的不成文法,包括英国普通法、衡平法,判例及习惯法等。

1.英国普通法、衡平法

自1826年11月27日英国颁布《第二司法宪章》之日起,英国刑法就开始在新加坡直接适用了。从历史传统来说,英国刑法中最重要的部分就是其司法审判过程中逐渐形成的普通法和衡平法。普通法在新加坡的适用十分广泛。新加坡法院在审理案件时有经常引用英国法的传统,在没有新加坡法律的具体规定时,可广泛采用英国法的原则与原理。根据《英国法令应用法令》第3条的规定,已经成为新加坡法律一部分的英国普通法将继续作为新加坡法律的一部分,只要其经过修订就能够适合于新加坡本土的环境和居民。而衡平法作为弥补普通法不足而产生的规则,同样被新加坡刑法所吸收。

2.判例

在新加坡刑事案件审判中,实行遵循先例的原则。这一原则也是源于英国法的传统。具有约束力的判例,不仅包括新加坡最高上诉法院审判案件所产生的判例,而且包括英国枢密院审理新加坡居民向其上诉的案件所产生的判例。

3.习惯法

习惯法适应于新加坡多元种族的特点,不同种族在家庭、民事关系和继承等方面的古老的习惯法在某种程度上起着成文法起不到的作用。[7]有的习惯法则得到了成文法一定程度上的确认。如1968年颁布的《穆斯林法实施法令》,就规定了如何处理穆斯林法律在新加坡适用的问题。

(三)国际法规则

在新加坡,国际法规则同样是刑法的渊源之一。新加坡所加入和批准的国际公约、条约、协议、议定书等,对于新加坡刑事法律具有十分重要的影响。

第二节 新加坡刑法典的主要内容

新加坡的刑事法律是由《新加坡刑法典》、单行刑事法律和规定于其他法律中的附属刑法规范组成的。而规定在新加坡法典第224编的《新加坡刑法典》作为新加坡刑事法律规定的集合,是其中最为重要的部分。

一、关于基本结构

《新加坡刑法典》第1条规定,本法简称为《刑法典》。《刑法典》的体例主要是章(chapter)、条(art)、款(paragraph)、项(rule或subsection),共计511条,分为总则和分则两部分。总则下设章,共六章,分别为:第一章,序言;第二章,一般解释;第三章,刑罚;第四章,排除责任;第五章,教唆;第五A章,犯罪共谋。分则下设章,由于第十九章被删除,现行《刑法典》共有十八章。将所有具体罪名按一定类别分门别类予以规定,分别为:第六章,国事罪;第六A章,海盗罪;第七章,与武装力量有关的犯罪;第八章,破坏公共秩序罪;第九章,公务员犯罪或与之有关的犯罪;第十章,藐视公务员法定权力罪;第十一章,伪证及破坏公正司法罪;第十二章,与货币及政府印花票有关的犯罪;第十三章,与度量衡有关的犯罪;第十四章,危害公共卫生、安全、便利、礼仪和道德的犯罪;第十五章,与宗教有关的犯罪;第十六章,侵犯人身的犯罪;第十七章,侵犯财产的犯罪;第十八章,与文件、流通券及银行票据有关的犯罪;第十九章(删除);第二十章,与婚姻有关的犯罪;第二十一章,诽谤罪;第二十二章,恐吓、侮辱和骚扰罪;第二十三章,未遂犯罪。与我国不同的是,《刑法典》总则和分则拉通排列章节,而不是总则、分则分别从第一章开始排序。

值得注意的是,《刑法典》中包含有“释义”和“说明”两种形式。“释义”是对条文本身的解释,“说明”通常是举例说明哪种行为构成或不构成犯罪或构成何种犯罪。这两种规定形式正体现了新加坡刑法立法建制完备、具体而严密的特点。

二、关于基本原则

《刑法典》并未明确规定刑法的基本原则,但在具体条文中有所体现。其中,疑罪从轻原则是最为重要的原则之一。《刑法典》第三章“刑罚”第72条规定,若判决认为某人犯有数罪中的一罪,但对构成哪一罪存有疑问,在数罪都规定了刑罚的情况下,就应当以数罪中量刑最轻的罪定罪量刑。据此可以归纳为疑罪从轻原则。

三、关于适用范围

《刑法典》第2条和第3条分别规定,任何人在新加坡境内违反本法规定,实施构成犯罪的作为或者不作为,都应当受到本法规定的刑罚处罚;对任何人在新加坡境外实施的,依照本法规定构成犯罪并可以在新加坡审判的行为,应当如同该行为在新加坡境内实施一样受到处罚。据此,本刑法典适用于在新加坡境内实施的犯罪和在新加坡境外实施的依法可以在新加坡审判的犯罪行为。

四、关于犯罪

(一)犯罪的定义

《刑法典》第40条对“犯罪”的定义进行了分类规定:(1)除了下面第(2)款和第(3)款提到的章、条之外,“犯罪”是指根据本法典的规定应当处罚的行为。(2)在第四章和第五A章中,在第71条、第109条、第110条、第112条、第114条、第115条、第116条、第117条、第187条、第194条、第195条、第203条、第211条、第213条、第214条、第221条、第222条、第223条、第224条、第225条、第327条、第328条、第329条、第330条、第331条、第347条、第348条、第388条、第389条和第445条中,“犯罪”是指根据本法典的规定或者当时有效的其他法律的规定应当处罚的行为。(3)在第141条、第176条、第177条、第201条、第202条、第212条、第216条和第441条中,“犯罪”是指其他当时有效的法律规定应当判处6个月以上有期徒刑的行为,无论是否附罚金刑。

这与我国刑法规定的犯罪的定义有较大的区别,我国刑法对犯罪的定义属于混合的犯罪概念,不仅详细列举了犯罪的行为表现形式,而且规定了“但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”的但书内容。这一犯罪定义既有入罪功能又有出罪功能,是入罪和出罪机制的统一。相比之下,新加刑法典对犯罪的定义属于形式的犯罪概念,并对具体条文中的“犯罪”进行了区别定义,相对简单明了。两国刑法对犯罪的定义各有特色。

(二)犯罪的分类

《刑法典》虽未明确规定对犯罪的分类,但从法律条文中可以明确地看出其所规定的犯罪的分类。一是故意犯罪与过失犯罪。本法第39条对“故意”作出解释,一个人“故意地”引起某一后果,是指此人实施该行为时使用了企图引起这种后果的方法,或者其在使用这些方法时知道或有理由相信可能会引起这种后果。此外,本法有一部分罪名直接用“故意”表述,如本法第321条故意伤害、第436条故意用火或爆炸物毁坏房屋等而造成损害等。《刑法典》虽未对过失犯罪单独明确规定,但从罪名表述中可以看到过失犯罪。如本法第337条因危及他人生命或者人身安全的行为造成伤害:“任何人轻率或疏忽地实施了危及他人生命或者人身安全的行为,且给他人造成伤害的,处……”这里的“轻率或疏忽地”即是“过失”的表述方式之一,据此,本法第337条应是过失犯罪的一种。二是按照犯罪完成与否,分为犯罪既遂、犯罪未遂与犯罪预备。《刑法典》虽未规定犯罪预备,但《刑法(临时规定)法》第17条却对此有规定:“(1)在不违反《刑法典》第5章和第23章的情况下,任何人企图犯罪,或者实施任何本法规定之犯罪的预备行为的,应当认定为构成该犯罪……”《刑法典》第二十三章规定了未遂犯罪的刑罚。三是按照在犯罪中的作用,规定了教唆犯。《刑法典》第五章专章规定了“教唆”,第108条规定,教唆实施某项犯罪的人,或者教唆实施一项行为的人,若该行为由有刑事责任能力者以相同的故意和认识实施即可构成犯罪,则该人构成教唆犯。

五、关于责任

《刑法典》关于责任的规定主要集中在第四章“排除责任”一章。本章内容相当于我国刑法理论中的“排除犯罪性行为”,详细规定了哪些行为不构成犯罪。根据第76条至第106条的规定,以下行为可成立排除责任:

(一)依法应当实施的行为或者因事实错误而确信是依法实施的行为

本法第76条规定,任何人依法应当实施某行为,善意地认为他所实施的行为是依法应当实施的行为,或者因事实认识错误而非法律认识错误而实施的行为,不构成犯罪。如本条“说明”中所举例的士兵A执行上司的命令,向一个暴徒开枪,且符合法律的要求,则A的行为不构成犯罪。该项排除责任行为与我国刑法理论中“其他排除犯罪性行为”中的“执行命令行为”类似。

(二)司法审判中的审判行为

本法第77条规定,法官在刑事司法审判权过程中实施的法律授权实施的行为,或其认为符合法律的行为,不构成犯罪。

(三)依照法院的判决或者命令实施的行为

本法第78条规定,如果根据法院的判决或者命令实施行为,且实施行为时该判决或命令仍然有效,那么无论法院有无权力通过该判决或命令,只要行为人善意地认为法院有此种司法权,则其行为不构成犯罪。

(四)依法实施的正当行为或者因事实错误而确信是依法实施的正当行为

本法第79条规定,任何人善意地认为其依法实施的是正当行为,或者因事实认识错误而非法律认识错误而认为所实施的是正当行为,不构成犯罪。如市民A善意地判断Z是通缉犯,便行使法律赋予的正当权力将其抓捕至有关当局,而后事实证明Z的行为是出于自我防卫不构成犯罪,尽管如此,市民A的行为也不构成犯罪。

(五)实施合法行为过程中的意外事件

本法第80条规定,不具有犯罪动机或者意识,以适当的注意与谨慎并以合法方式和合法手段实施合法行为而产生意外或不幸的,不构成犯罪。

(六)为防止其他伤害,非出于犯罪故意而实施的可能造成伤害的行为

本法第81条规定,为了防止或者避免对人或财产造成其他的伤害,仅认识到所实施的行为可能引起危害,但并非出自故意的犯罪动机而善意实施的引起危害的行为,不构成犯罪。这种排除责任行为要求被防止或避免的危害的性质和急迫程度足以豁免该造成危害结果的行为或使其正当化。如本条“说明”中(b)项列出的:A在一场大火中摧毁了一幢房屋以阻止大火蔓延。他这样做是出于故意且是善意地为了抢救生命或财产。在此,被阻止的损害是真实且紧迫的,因此,A的行为可以得到豁免,即不构成犯罪。

(七)具有特殊刑事责任年龄和刑事责任能力的情形

1.不满7岁儿童的行为

本法第82条规定,不满7岁的儿童实施的行为,不构成犯罪。据此,新加坡刑法中的最低刑事责任年龄为7岁。

2.缺乏足够理解判断能力的7岁以上不满12岁儿童的行为

本法第83条规定,7岁以上不满12岁的儿童,在实施行为时对行为的性质和后果缺乏足够理解判断能力的,不构成犯罪。

3.智力缺乏者的行为

本法第84条规定,行为人因智力缺陷,在实施行为时对行为的性质缺乏认识或者不可能判断其行为是错误的或违法的,则行为人的此种行为不构成犯罪。

4.“醉酒者”的抗辩

本法第85条至第86条规定了“醉酒者”的责任。同我国刑法规定类似,醉酒者的行为除具有特定抗辩事由外,均不得免于刑事指控。本法第85条第2款规定了“醉酒者”的抗辩事由:如果被指控者在实施作为或不作为时并不知道其作为或不作为有过错或不知道他正在做什么,并且(a)醉酒状态并非出于醉酒者本人意愿,而是由他人恶意或过失行为所造成;(b)被指控者因醉酒而实施作为或不作为时出现精神错乱。(b)项内容与我国关于“病理性醉酒”的规定类似。但不同的是,第86条第3款规定,醉酒应当包括麻醉品或毒品造成的状态。而在我国,醉酒并不包括麻醉品或毒品所造成的“醉酒状态”。

(八)几种“同意行为”

1.基于权利人的同意,且不是出自故意或者不知道可能引起死亡或重伤害的结果而实施的行为

本法第87条规定,如果行为人并非故意致人死亡或重伤害,并且不知道会引起死亡或重伤害的结果,而18岁以上之人明示或默示同意忍受该伤害,则行为人不因其可能引起或故意引起的伤害而构成犯罪;行为人对甘冒受伤危险的人所实施的可能引起伤害的行为也不构成犯罪。本条规定与我国刑法理论中的“被害人承诺行为”类似。

2.为了某人利益且征得其同意而善意实施的并非故意引起死亡的行为

本法第88条规定,只要征得他人同意,受害者同意忍受此种伤害或甘冒受到此种伤害的危险,则不论其明示或默示同意,不论此种伤害是行为人行为可能引起的,或故意引起的,或行为人明知可能引起的,为他人利益而善意实施的造成伤害的行为不是犯罪。本条“说明”中举例了医生对生命垂危的病人进行可能致其死亡的手术而不构成犯罪。据此,本条规定与我国刑法理论中的“正当业务行为”类似。

3.为了儿童或者智力缺陷者的利益,由其监护人或者征得监护人的同意而善意实施的行为

本法第89条规定,为不满12岁儿童或智力欠缺者的利益而善意实施的对该人构成伤害的行为,如果由其监护人或其他负有法律监护责任的人实施,或者征得其监护人或其他负有法律监护责任的人的明示或暗示的同意,则无论此种伤害是行为人行为可能引起的,或故意引起的,或明知可能引起的,都不构成犯罪。同时,本条第2款列举了四项例外规定,分别是:(a)故意引起死亡或企图引起死亡的;(b)除了为防止死亡或重伤害,或者治疗严重疾病或虚弱之外,实施行为时明知该行为可能导致死亡的;(c)除了为防止死亡或重伤害,或者治疗严重疾病或虚弱之外,故意引起重伤害或企图引起重伤害的;(d)任何上述犯罪的教唆行为。

4.未经同意为某人利益而善意实施的行为

此种排除责任行为要求是在当事人不可能或无能力做出同意,且无监护人或其他法定代理人以获取同意的情况下实施的。且本条第2款列举了四项例外规定,这四项例外规定与本法第89条第2款的例外规定一致,不再赘述。

以上四种“同意行为”受本法第90条和第91条的限制。本法第90条规定,因害怕或者错误认识而同意的行为不构成本法任何条文中的同意行为,具体包括三项内容:(a)同意行为是基于害怕受到伤害或因事实认识错误而作出的,且行为人知道或有理由相信同意行为是此种害怕或错误认识而导致的;(b)同意行为是由不能理解其同意行为的性质和后果的智力缺陷者或醉酒者作出的;(c)同意行为是由不满12岁的儿童作出的,除非从上下文判断并非如此。

同时,独立于造成同意者伤害而成立的犯罪,不适用于第87条至第89条关于排除责任的规定。本法第91条规定,对作出同意的人或由他人代表其作出同意的人实施的犯罪行为,无论是否可能产生、意图产生或明知可能产生危害均构成犯罪,则对此情形,不得适用第87条至第89条的例外规定。

六、关于刑罚

(一)刑罚种类

《刑法典》第53条规定,本法典规定的犯罪应判处刑罚——(a)死刑;(b)徒刑;(c)没收财产;(d)罚金;(e)鞭刑。据此,新加坡刑罚种类便分为死刑、徒刑、没收财产、罚金、鞭刑五种。其中“释义”补充到鞭刑应当以藤条执行。

(二)其他规定

1.数罪并罚的限制

《刑法典》第71条规定:(1)如果一个犯罪行为由几部分行为构成,且每一部分行为都构成犯罪,除非有明确的法律规定,否则对犯罪者不应判处重于其中任一部分行为所构成犯罪的刑罚。(2)如果某一犯罪行为在当时有效的法律中具有两个以上独立的规定并规定分别判处刑罚,或者构成某一犯罪的几个行为分别单独构成犯罪,则对犯罪人所处的刑罚不应超过法院就该犯罪各个独立构成犯罪的行为所处的刑罚。

根据第71条“说明”的举例解释可知,这里对数罪并罚的限制,主要是对连续犯(我国刑法学理论术语)的刑罚的说明与限制。如故意伤害行为,如果每一次打击行为都应处罚一年,则对50次打击行为应处共计50年徒刑,但犯罪人仅需对整个殴打伤害行为承担一次处罚。

2.犯有数罪而对构成哪一罪存有疑问的情况

《刑法典》第72条规定:若判决认为某人犯有数罪中的一罪,但对构成哪一罪存有疑问,在数罪都规定了刑罚的情况下,就应当以数罪中量刑最轻的罪定罪量刑。本条规定体现了疑罪从轻的刑罚原则,同时也体现了新加坡刑法中保障人权的理念。

3.对侵害女佣犯罪的加重处罚

《刑法典》第73条详细规定了对侵害女佣犯罪的加重处罚。第1款对加重处罚的犯罪类型进行了五项详细列举,分别是:(a)由雇主引起家庭女佣伤害或重伤害而按照第223条、第324条或第325条应当处罚的犯罪;(b)雇主非法限制家庭女佣而按照第342条、第343条或第344条应当处罚的犯罪;(c)雇主对家庭女佣攻击或者使用暴力而按照第354条应当处罚的犯罪;(d)雇主事实行为意图侵犯家庭女佣的尊严而按照第509条应当处罚的犯罪;(e)企图实施、教唆实施或者共谋实施上述第(a)至(d)项规定之犯罪。对照《新加坡刑法典》分则条文便知,对侵害女佣犯罪的加重处罚犯罪类型包括故意伤害、故意重伤害、非法限制、故意或者使用非法暴力攻击侵犯他人尊严、故意侮辱女子尊严的语言或姿势以及企图实施、教唆实施或共谋实施上述行为等六种行为。

本条第2款规定加重刑罚为应处刑法的1.5倍。第3款规定,无论《刑事诉讼法》是否有相反规定,治安法院和地区法院都有权审判侵害女佣的犯罪。第4款对“家庭女佣”“居所”“雇主家庭成员”进行了解释,以便法官审理案件。

4.曾被判处3年以上有期徒刑的人又犯应判处3年以上有期徒刑之犯罪所应判处的刑罚

《刑法典》第75条对累犯的处罚进行了规定:任何人曾经犯有第七章或第十七章所规定的应判处3年以上有期徒刑的罪行,或者在马来西亚或文莱犯有性质和上述犯罪相似的罪行,根据上述诸章规定又犯有应判处3年以上有期徒刑的罪行,则应处以无期徒刑,或其本应处刑期两倍的刑罚:如果他应被判处之监禁刑不超过10年有期徒刑。据此,新加坡刑法中的累犯的起刑点是三年以上有期徒刑,适用范围是在新加坡、马来西亚或文莱犯有第七章与武装力量有关的犯罪和第十七章侵犯财产罪。新加坡累犯的处刑原则分两种:一是应被判处之监禁刑不超过10年有期徒刑的,处其本应处刑期两倍的刑罚;二是应被判处之监禁刑超过10年有期徒刑的,处无期徒刑。

七、关于具体罪名

《刑法典》分则共有十八章(第十九章已删除),将所有具体罪名按犯罪所侵犯的法益不同分为十七类予以规定,分别为国事罪与海盗罪,与武装力量有关的犯罪,破坏公共秩序罪,公务员犯罪或与之有关的犯罪,藐视公务员法定权力罪,伪证及破坏公正司法犯罪,与货币及政府印花票有关的犯罪,与度量衡有关的犯罪,危害公共卫生、安全、便利、礼仪和道德的犯罪,与宗教有关的犯罪,侵犯人身的犯罪,侵犯财产犯罪,与文件、流通券及银行票据有关的犯罪,与婚姻有关的犯罪,诽谤罪,恐吓、侮辱和骚扰罪,未遂犯罪(单设一章规定未遂犯),各章之下设若干节规定具体犯罪。

(一)第六章 国事罪与第六A章 海盗罪

这一章相当于我国刑法中的危害国家安全罪,规定的均是与国家安全紧密相关的犯罪。所不同的是,本章规定了我国刑法所没有规定的海盗罪。这涉及刑事管辖权问题。

(二)第七章 与武装力量有关的犯罪

这一章相当于我国刑法中的危害国防利益罪,规定的均是与国家军事武装力量紧密相关的犯罪。所不同的是,相较于我国刑法,本章罪名较少,且多为煽动型教唆类犯罪,且主要集中点在人(即军官或服役者),而对针对武器装备和军事设施的犯罪几乎没有规定。

(三)第八章 破坏公共秩序罪

这一章相当于我国刑法第六章妨害社会管理秩序罪中的扰乱公共秩序罪,规定的均是破坏公共秩序的犯罪。本章罪名主要集中在非法集会和暴乱两种犯罪行为,相比之下,我国刑法关于扰乱公共秩序罪的规定范围更广,更加详尽。

(四)第九章 公务员犯罪或与之相关的犯罪

这一章与我国刑法中的贪污贿赂犯罪相对应,规定的大多是公务员非法收受钱财的贪污贿赂犯罪。不同的是,本章除了规定公务员贪污贿赂犯罪外,还规定了公务员故意违反法律规定给他人造成损害、假冒公务员等其他犯罪,而在我国刑法中这些犯罪并非规定在贪污贿赂犯罪一章。

本法第166条规定了公务员故意违反法律规定给他人造成损害罪,第167条规定了公务员故意伪造错误文件给他人造成损害罪。根据法律条文的“说明”可知,这两种犯罪相当我国刑法中的渎职罪。本法第166条第2款“说明”规定:A是一名官员,根据法院对Z有利的命令应该执行一项财产,但却故意不依该命令去做,且明知可能因此而侵害Z。则A犯有本条所规定的罪行。该“说明”所陈述的案例符合我国刑法中执行判决、裁定滥用职权罪的构成要件,构成我国《刑法》第399条规定的执行判决、裁定滥用职权罪。

本法第168条至第169条规定了我国刑法中所没有的犯罪。第168条规定了公务员非法从事贸易罪,第169条规定了公务员非法购买或者出价竞购财产罪,这两种行为在我国并不构成犯罪,只是违反行政法中《公务员法》关于公务员纪律的有关规定。[8]

本法第170条规定了假冒公务员罪,第171条规定了穿着或佩戴公务员服饰、标志欺骗他人罪。这两种犯罪相当于我国刑法第六章第一节扰乱公共秩序罪第279条招摇撞骗罪。

(五)第十章 藐视公务员法定权力罪

根据具体罪名与法条“说明”,本章所规定的有关藐视公务员法定权力的犯罪与我国刑法第六章第一节扰乱公共秩序罪中的妨害公务罪类似。所不同的是,本章内容规定的藐视公务员法定权力(或妨害公务)的行为比我国对妨害公务的理解更加广泛。除了以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务外,还包括其他一些较为轻微的妨害公务的行为,一些在我国仅构成一般违法行为的行为在本法典中被规定为犯罪。

本章规定的以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的犯罪有:第183条阻碍公务员依法对财产采取措施、第189条以伤害威胁公务员、第190条以伤害相威胁迫使他人不敢向公务员请求保护;本章规定的其他藐视公务员法定权力的犯罪有:第172条潜逃以躲避公务员对其进行的传讯等,第173条妨碍传讯等公务行为或者妨碍上述公务行为的公告,第174条不服从公务员关于出席的命令,第175条法律规定其有责任向公务员出示某项文件而不出示的,第176条法律规定其有责任通知公务员或者向公务员提供情报而不通知,提供的,第177条提供虚假情报,第178条拒绝公务员要求进行的宣誓,第179条拒绝回答有权提问的公务员的问题,第180条拒绝在陈述上签字,第181条宣誓而向公务员或者经授权掌管宣誓的人员作虚假陈述,第182条提供虚假情报,意图使公务员行使法定权力给他人造成损害,第184条妨碍公务部门所提供财产的销售,第185条非法购买或者出价竞购由公务部门提供销售的财产,第186条妨碍公务员履行其职责,第187条法律规定应向公务员提供协助而不与协助的,第188条不服从公务员正式宣布的命令。由此可见,《刑法典》对妨害公务行为的规定相当详细,新加坡非常重视对国家公权力权威的保护。

(六)第十一章 伪证及破坏公正司法罪

这一章与我国刑法第六章第二节妨害司法罪相对应,规定的均是妨害司法公正的犯罪行为。所不同的是,本章规定的犯罪集中在“伪证”和“窝藏”两部分内容,除此之外,还规定了一些我国刑法中第九章渎职罪的内容。如第217条公务员不遵守法律规定故意使应受刑法处罚或者罚没财产的人免受法律追究(与我国《刑法》第399条徇私枉法罪类似)、第223条公务员因疏忽大意而致使他人逃脱(与我国《刑法》第400条失职致使在押人员脱逃罪类似)等。

(七)第十二章 与货币及政府印花票有关的犯罪

这一章与我国刑法第三章第四节破坏金融管理秩序罪相对应,规定的均是与货币、票据有关的破坏金融管理秩序的犯罪。所不同的是,本章罪名集中在“货币”(包括“通货”)和“政府印花票”两部分,没有规定与信用卡有关的犯罪。但本法典相较于我国刑法规定得更加详细具体,将持有犯罪工具或材料也规定为犯罪,如第256条拥有伪造政府印花票的工具或者材料。

(八)第十三章 与度量衡有关的犯罪

这一章规定了我国刑法所没有规定的与度量衡有关的犯罪。本章规定的罪名内容即我国俗话所说的“缺斤短两”行为,在我国,这种行为并不构成犯罪,只是一般的道德败坏的无良奸商行为。新加坡将这种行为规定为犯罪加以处罚,足以证明其对诚信品质的重视程度和国家法治的完备程度。

(九)第十四章 危害公共卫生、安全、便利、礼仪和道德的犯罪

这一章规定的犯罪与公共卫生、安全、便利、礼仪、道德有关,根据罪名的不同,分别与我国刑法中的不同犯罪类型相对应:一是危害公共卫生罪,本法第269条可能导致某种致命疾病传染的过失行为、第270条可能导致某种致命疾病传染的恶意行为与我国《刑法》第六章第五节危害公共卫生罪中第330条妨害传染病防治罪相近;二是危害公共安全罪,如第279条在公路上轻率驾车或者骑车(与我国《刑法》第133条危险驾驶罪相近)、第284条处理有毒物质的疏忽行为(与我国《刑法》第115条过失投放危险物质罪相近)等;三是扰乱公共秩序罪,本法第268条公共滋扰罪与我国《刑法》第293条寻衅滋事罪相近;四是生产、销售伪劣商品罪,如第273条销售有毒的食品或者饮料(与我国《刑法》第144条生产、销售有毒、有害食品罪相近)、第275条销售假药(与我国《刑法》第141条生产、销售假药罪相近)等;五是破坏环境资源保护罪,本法第277条污染公共泉水或者水库中的水、第278条制造有害健康的气体与我国《刑法》第338条污染环境罪相近;六是制作、贩卖、传播淫秽物品罪,本法第292条销售淫秽书籍等、第293条向年轻人出售淫秽物品、第294条淫秽歌曲与我国刑法第六章第九节制作、贩卖、传播淫秽物品罪规定的犯罪相近。

(十)第十五章 与宗教有关的犯罪

这一章规定了我国刑法所没有规定的与宗教有关的犯罪,这与新加坡的具体国情相适应。新加坡是一个多元民族、多元文化的移民社会,当中有宗教信仰的新加坡人占全国人口的83%。新加坡提倡宗教与族群之间的互相容忍和包容精神,实行宗教自由政策,确认新加坡为多宗教国。[9]

(十一)第十六章 侵犯人身的犯罪

本章分八个小节具体规定不同类型的侵犯人身的犯罪,分别是危害生命的犯罪;引发流产、伤害胎儿、弃婴、隐瞒婴儿出生;伤害;非法阻止和非法限制;非法暴力和攻击;绑架、劫持、奴役和强迫劳动;强奸;非自然性犯罪。

1.危害生命的犯罪

本节规定的犯罪与我国《刑法》第232条故意杀人罪和第233条过失致人死亡罪所规定的内容相近。具体对比分析,有以下不同之处:一是本法关于危害生命的犯罪规定较我国更加详细具体;二是本法区分了“刑事杀人”与“谋杀”两种危害生命的杀人行为;[10]三是本法将教唆自杀行为单独定罪,如本法第305条教唆儿童或者精神病患者自杀、第306条教唆自杀;四是本法将杀害婴儿的行为单独定罪,如本法第310条杀婴罪。而在我国刑法中,教唆自杀和杀害婴儿这两种行为均被规定在第232条故意杀人罪中。

2.引发流产、伤害胎儿、弃婴、隐瞒婴儿出生

本节规定的是我国刑法所没有规定的危害胎儿、婴儿生命的犯罪,如本法第312条引发流产、第318条秘密处置婴儿尸体,隐瞒婴儿出生等。《刑法典》将危害胎儿、婴儿生命的犯罪单独予以详细规定,足以说明其对保护胎儿、婴儿生命权的重视程度。需要注意的是,本法第317条父母或者监护人遗弃不满12岁的儿童与我国《刑法》第261条遗弃罪相近。

3.伤害

本节规定的犯罪与我国《刑法》第234条故意伤害罪、第235条过失致人重伤罪所规定的内容相近。具体对比分析,有以下不同之处:一是本法关于伤害的犯罪规定较我国更加详细具体;二是本法以法条形式明确区分了“伤害”与“重伤害”,除了定义上的区分外,各罪罪名也对此予以区分,如第321条故意伤害、第322条故意重伤害;三是本法关于伤害的罪名多以方法(手段)和目的分类命名,如第328条利用投毒等方法故意犯罪造成伤害是以方法为中心,第330条故意造成伤害以逼取口供或者强制返还财产则是以目的为中心。

4.非法阻止和非法限制

本节所规定的非法限制与我国《刑法》第238条非法拘禁罪的内容相近,而非法阻止是我国刑法所没有规定的。本法第339条规定,任何人故意阻止他人,以妨碍此人按照其有权行进的方向行进的,称作非法阻止此人。由此可见,新加坡刑法对于人的合法范围内的自由权的保护更加全面具体。

5.非法暴力和攻击

本节规定的非法暴力和攻击是我国刑法所没有规定的。根据本法对“暴力”和“攻击”的定义可知,非法暴力是伤害等侵害他人人身行为的前行为,攻击是非法暴力的前行为。本法第350条规定,任何人未征得他人同意,故意对他人使用暴力,旨在实施任何犯罪,或者故意通过使用此种暴力非法地引起,或明知其使用此种暴力会非法地导致受暴力攻击者的伤害、害怕或烦恼的,构成对他人实施非法暴力。本法第351条规定,任何人作出任何姿势或准备,故意或明知这样做可能会引起任何在场的人理解为自己将要对其实施犯罪暴力的,称为实施攻击。

6.绑架、劫持、奴役和强迫劳动

本节规定的有关侵犯人身的犯罪,根据具体罪名,分别与我国《刑法》第239条绑架罪,第240条拐卖妇女、儿童罪(本法所规定的犯罪对象部分为任何自然人),第358条强迫卖淫罪,第244条强迫劳动罪相对应。所不同的是,本法对“绑架”和“劫持”行为进行了区分。同时,从新加坡国情出发,规定了买卖奴隶的犯罪,如第370条作为奴隶购买他人或者处置他人。

7.强奸

本节所规定的犯罪与我国《刑法》第236条强奸罪的内容相对应。所不同的是,本法除了处罚强奸罪之外,对乱伦行为也进行了规定,并且区别了对男性乱伦和对女性乱伦的处罚。而在我国,乱伦行为不构成刑法意义上的犯罪,属于道德评价的范畴。

8.非自然性犯罪

(十二)第十七章 侵犯财产罪

本章分十个小节具体规定不同类型的侵犯财产的犯罪,分别是盗窃;敲诈;抢劫和结伙抢劫;侵占财产罪;背信罪;收受被盗财产;诈骗;对财产的欺诈行为和处置;损害;非法侵入罪。

1.盗窃

本节所规定的盗窃与我国《刑法》第264条盗窃罪基本一致。本法第378条规定,任何人未经动产拥有人的同意,故意移动动产,意图不诚实地使该动产脱离其拥有人的占有的,构成盗窃。

2.敲诈

本节所规定的敲诈与我国《刑法》第274条敲诈勒索罪基本一致。本法第383条规定,任何人故意使任何人处于怕自己或其他人受伤害的恐惧之中,因此不诚实地诱使处于恐惧之中的此人交出任何财产或有价证券,或者任何可以兑换成有价证券的签字或盖印的东西,称为“敲诈”。

3.抢劫和结伙抢劫

本节所规定的抢劫与我国《刑法》第263条抢劫罪相近。所不同的是,本法将“抢劫”规定在“盗窃”和“敲诈”两种犯罪行为中。[11]同时,本法规定了我国刑法所没有规定的“结伙抢劫”。本法第391条规定,5人以上联合实施或企图实施抢劫,或共同实施或企图实施抢劫的总人数或者参与以及协助实施或企图实施抢劫的总人数达到5人以上的,则每一个实施、企图实施或协助实施的成员均构成“结伙抢劫”。

4.侵占财产罪

本节所规定的侵占财产罪与我国《刑法》第270条侵占罪相近。所不同的是,我国刑法将侵占罪的犯罪对象规定为代为保管的他人财物、他人的遗忘物和埋藏物,而本法对侵占财产罪的犯罪对象没有明确限定,只要是他人财物或他人享有份额的财物均可成为本罪犯罪对象。本法第403条将侵占财产罪定义为任何人不诚实地侵占或转移动产归自己使用。

5.背信罪

本节所规定的背信罪与我国《刑法》第270条第1款侵占罪的规定基本一致。本法第405条规定,任何人以任何方式被委托以财产或被委托管理财产,而不诚实地侵占或将此财产归于己用,或者违背规定此种受委托权限行使方式的法律,或者违背任何其签订的履行此种委托的明示或默示合同,不诚实地使用或处分该财产,或者故意放纵其他人如此行为的,构成“背信罪”。由此可知,本罪的犯罪对象主要是委托物,即代为保管的他人财物。同时,本节还规定了特殊身份者犯背信罪的处罚,如第407条承运人等犯背信罪、第408条职员或雇员等犯背信罪。

6.收受被盗财产

本节所规定的收受被盗财产与我国《刑法》第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪相近。所不同的是,我国刑法将此种犯罪规定在第六章妨害社会管理秩序罪第二节妨害司法罪中,而不是侵犯财产罪中。

7.诈骗

本节所规定的诈骗与我国《刑法》第266条诈骗罪基本一致。本法第415条规定,任何人通过诈骗,即欺诈地或不诚实地诱使被骗者将任何财产送给任何人,或者同意任何人保留任何财产,或者故意诱使被骗者做或不做如果他未被骗则不愿意做或不做的事,该作为或不作为导致或可能导致此人身体、精神、荣誉或财产上的损害或伤害的,称为“诈骗”。

8.对财产的欺诈行为和处置

本节规定了我国刑法所没有规定的对财产的欺诈行为和处置。本节犯罪虽然也是对财产的欺诈,但与诈骗有所区别。本节所规定的对财产的欺诈行为和处置包括以下四种犯罪行为:一是不诚实地或者欺诈地转移或隐匿财产以阻止财产在债权人之间的分配;二是不诚实地或者欺诈地阻止应由犯罪人承担的债务或支付请求生效;三是不诚实地或者欺诈地以虚假报价进行让与;四是不诚实地或者欺诈地转移或者隐匿财产或放弃权利请求。

9.损害

本节所规定的损害与我国《刑法》第275条故意毁坏财物罪相近。本法第425条规定,任何人故意或明知可能会引起对公众或任何人的非法损失或损害,而造成任何财产的毁坏、改变,或者破坏或减少财产的价值或使用效果,或对财产造成损害性影响的,称为实施了“损害”。所不同的是,本法所规定的损害对象除了一般财物外,还包括影响公共交通和安全的公共财物,如铁路机器、火车等(如本法第430A条影响铁路机器、火车等而造成损害等),损害方法除了一般破坏方式(如砸、敲打)外,还包括用火或爆炸物引起财产损失等(如第436条故意用火或爆炸物毁坏房屋等而造成损害等),而我国刑法将这些行为规定在危害公共安全罪而非侵犯财产罪一章。

10.非法侵入罪

本节所规定的非法侵入罪与我国《刑法》第245条非法侵入住宅罪相近。本法第441条规定,任何人进入或到达他人拥有的财产之中,意图实施一项犯罪,或威胁、侮辱或烦扰该财产的拥有人,或者合法地进入或到达他人拥有的财产之中后,非法地在此财产中逗留,意图威胁、侮辱或烦扰此财产的拥有人,或实施一项犯罪的,称为实施“非法侵入”罪。所不同的是,我国刑法将此罪规定在侵犯公民人身权利、民主权利罪而非侵犯财产罪一章。原因在于,我国将非法侵入住宅罪所侵犯的法益界定为公民的人身权利和民主权利,而新加坡刑法将此罪所侵犯的法益界定为公民的财产权。

此外,本节对非法侵入的时间、方式等都有作不同规定,处以不同刑罚,如本法第443条潜伏侵入住宅、第444条夜晚潜伏侵入住宅等。

(十三)第十八章 与文件、流通券及银行票据有关的犯罪

这一章规定的犯罪与我国刑法第三章第四节破坏金融管理秩序罪中第177条伪造、变造金融票证罪,第178条第1款伪造、变造国家有价证券罪、第178条第2款伪造、变造股票、公司、企业债券罪相近。本章主要规定了“伪造”和“制作假文件”两种犯罪行为。所不同的是,本章所规定的伪造和造假的对象范围比我国刑法有关此罪的规定更加广泛,除了有价证券、银行票据外,还包括遗嘱、法院记录、政府出生登记、账目等。如本法第466条伪造法院记录或者政府出生登记等、第477A条伪造账目等。

(十四)第二十章 与婚姻有关的犯罪

这一章规定的与婚姻有关的犯罪除了与我国《刑法》第258条重婚罪相近的重婚外,还包括“骗婚”和引诱、拐走、容留已婚女子的行为。如本法第493条男子骗取同居并使人误信为合法婚姻,第496条无合法婚姻而故意采用欺骗手段使人与之举行结婚仪式,第498条以犯罪为目的而引诱、拐走或者容留已婚女子。

(十五)第二十一章 诽谤罪

这一章规定的犯罪与我国《刑法》第246条诽谤罪基本一致。本法第499条规定,除下述例外规定之外,任何人使用口头或者书面语言,通过符号或者可视表达,制造或公布诋毁他人的言论,意图损害他人名誉,或者明知或有理由相信此种诋毁将会损害他人名誉的,称为诽谤他人。

(十六)第二十二章 恐吓、侮辱和骚扰罪

这一章规定的犯罪除了与我国《刑法》第246条侮辱罪相近的故意侮辱意图煽动破坏社会秩序、故意侮辱女子尊严的语言或姿势外,着重规定了我国刑法所没有规定的恐吓罪。本法503条规定,任何人以侵害他人人身、名誉或财产或者与其有利益关系的人之人身或名誉相威胁,以警告他人,或导致他人做依法不应做的事,或不做其依法应做的事,称为实施恐吓行为。此外,本章还规定有关骚扰他人的犯罪,如本法第505条有助于公共骚扰的陈述、第510条醉酒者在公共场合的不端行为。

(十七)第二十三章 未遂犯罪

这一章规定的是与我国《刑法》第23条犯罪未遂相近的未遂犯罪。仔细阅读对比法条,二者具有以下区别:一是所属法条版块不同,我国刑法将犯罪未遂规定在总则部分,而新加坡刑法将其规定在分则部分;二是对未遂犯的处罚不同,我国《刑法》第23条第2款规定,对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚;而《刑法典》第511条规定,若本法典或其他成文法无明文规定,则应依照其意图实施的犯罪的应处刑罚论处;但是,所处刑期不得超过该罪应处最长刑期的二分之一。

第三节 其他单行刑事法规

新加坡的刑事法律除了最为重要的《刑法典》外,还包括单行刑事法律和规定于其他法律中的附属刑法规范。其中比较重要的单行刑事法律有《刑法(临时规定)法》《新加坡反贿赂法》《恐怖主义(制止提供资助)法》。

一、《刑法(临时规定)法》

本法规定在《新加坡法典》第67编,是一部为了维护公共秩序,控制从海上向新加坡的供给,以及防止基础服务行业中的罢工和停工,而规定临时性规定的法律。

本法共有五个部分。第一部分是基本规定,共有两个条文,第1条规定了标题简称和效力范围,第2条规定了有关本法的一些名词解释。第二部分规定了与公共安全有关的各种犯罪,主要集中在与供给品有关的犯罪,此外,本法第4条还规定了破坏性文件的制作与拥有犯罪。第三部分规定了基础服务中的非法罢工与停工犯罪。第四部分是一般规定,规定了有关集会、不报告犯罪的犯罪,此外,本部分还规定了如地区法院的管辖权、证据等刑事诉讼法方面的问题。第五部分规定了与我国刑事诉讼法中强制方法拘留相近的拘留,主要对拘留的命令发布、拘留的方式等作了详细规定。

二、《新加坡反贿赂法》

本法规定在《新加坡法典》第241编,是一部规定更加有效地防止腐败的法律。众所周知,新加坡是一个非常廉政的国家,这与新加坡对贪污贿赂行为的严厉规定与处罚是分不开的。

本法共有六个部分。第一部分为序言,共有两个条文,第1条规定了标题简称,第2条规定了有关本法的一些名词解释。第二部分为人员任命事项,主要规定了局长和官员的任命、职业退休金计划以及其他利益的规定。第三部分为犯罪与刑罚,主要规定了贿赂罪的刑罚以及其他与贿赂有关的犯罪和刑罚,如本法第6条与代理人非法交易的刑罚、第11条有关议会成员的贿赂等。第四部分为逮捕和调查权,规定的是有关逮捕和调查权等刑事诉讼法方面的问题。第五部分为证据,规定的是有关证据的刑事诉讼法方面的问题。第六部分为杂项规定,同时规定了有关刑法和刑事诉讼法的内容,前者如本法第29条教唆犯罪、第31条共谋等,后者如本法第33条征得检察官同意进行起诉、第36条对告发者的保护等。

三、《恐怖主义(制止提供资助)法》

本法规定在新加坡法典第325编,是一部为实施《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》以及相关事项而制止向恐怖主义提供资助的法律。

本法共有七个部分。第一部分为序言,共有两个条文,第1条规定了标题简称,第2条规定了有关本法的一些名词解释。第二部分为恐怖主义财产,规定了与恐怖主义财产相关的犯罪,主要集中于制止向恐怖主义提供财产资助,如本法第3条禁止为恐怖行为提供或者筹集财产、第6条禁止交易恐怖分子的财产等。第三部分为披露,规定了对资助恐怖主义行为的披露义务和审核义务。第四部分为恐怖分子财产的查封、冻结和没收,主要是对恐怖分子财产的查封、冻结、没收的一些程序性规定以及违反规定的处罚规定。第五部分为互助与引渡,主要规定了对恐怖分子的国家互助与引渡问题。第六部分为管辖权,规定了有关本法犯罪的管辖权问题。第七部分为杂项规定,规定了如法人犯罪、地区法院的管辖权等刑法和刑事诉讼法方面的琐碎问题。

第四节 新加坡刑法典主要特色

新加坡司法制度的根本原则是群体利益至上。新加坡大法官杨邦孝曾经说过:“刑事司法的目的必须是保护公众,这是任何一名主审刑事案件法官最优先最重要的考虑”,“法庭判刑时,公众利益有时会比被告人的处境更重要”。因此,新加坡选择了用严刑峻法来达到维护社会利益的目的,至于为世人所关注的人权保护,在新加坡似乎主要体现为群体的人权而非个人的人权。也许正是由于这个原因,新加坡刑法才呈现出“刚柔并济,以刚为主”的特色。

一、处罚严厉

(一)死刑之规定

死刑的存废问题几百年来一直是各国刑法领域中争议十分激烈的问题。对于死刑的不人道性,基本上已经达成了共识。各国在此问题上的分歧,往往集中在本国实际犯罪状况和本国国情的需要是否为死刑提供了存在理由,以及死刑是否有效的问题上。“大赦国际”提出,死刑不仅是不人道的,而且它在防止犯罪方面也并不比其他刑罚措施有效。很多国家都赞同这种观点,目前世界上大约一半的国家已经废除了死刑,或者停止了死刑的适用。

相比而言,在新加坡,死刑似乎来得太容易了。《刑法典》中规定的可判处死刑的犯罪行为包括:从事、企图从事或者教唆从事反政府的战争,对总统人身的犯罪,国家法律规定的海盗罪,煽动叛乱既遂,提供或者制造伪证意图使某项可判处死刑的犯罪成立,谋杀罪,教唆儿童或者精神病患者自杀,企图谋杀,为了谋杀而进行绑架或者劫持,结伙抢劫中杀人等。其他法律中还规定,对贩运武器、贩运毒品等行为,处以死刑。

对于达到一定数额的毒品犯罪,新加坡法律规定的是必须判处死刑。[12]当地的民权组织“思考中心”(the Think Centre)指出,新加坡70%的绞刑是适用于毒品犯罪人的。同时,那些犯有绑架、叛国和涉及武器犯罪而被判处死刑的犯罪,往往也会面临绞刑。新加坡政府所透露的数字表明,在1991年至2000年间,被执行绞刑的犯罪人有340人。[13]新加坡之所以保留而且大规模地执行死刑,有一个很重要的原因,即人们认为新加坡的低犯罪率和法治化社会秩序,是新加坡保留死刑的结果,因此也是保留死刑最有力的佐证。在新加坡的立法者和公众中间普遍存在一种认识,即认为死刑是有效的,而废除死刑则可能会给犯罪者一个错误的信息,使潜在犯罪者认为国家正在放松对犯罪的打击力度。

(二)鞭刑之规定

保留肉刑刑种——鞭刑,是新加坡刑法中最具特色的一点。《刑法典》中规定可处鞭刑的犯罪包括:国家法律规定的海盗罪,海盗行为,暴乱罪,武装暴乱,刑事杀人罪,企图谋杀,故意使用危险的武器或者手段造成伤害,故意重伤害罪,故意使用危险的武器或者手段造成重伤害,故意造成伤害以勒索财产或者强迫他人实施非法行为,故意造成重伤害以勒索财产或者强迫他人实施非法行为,故意或者使用非法暴力攻击侵犯他人尊严,在盗窃或者企图盗窃他人携带的财物时攻击或者使用非法暴力,绑架,为了谋杀而进行绑架或者劫持,为了秘密、非法地限制他人而进行绑架或者劫持,为了使他人受到重伤害、奴役等而进行绑架或者诱拐,强奸罪,为了盗窃准备致人死亡或者伤害,敲诈罪,抢劫罪,潜伏住宅或者闯入住宅预谋伤害他人等。由此可见,新加坡刑法中的鞭刑适用的主要对象是:实施暴力犯罪或者采取暴力手段实施犯罪的人。而鞭刑恰恰是“以暴制暴”。

鞭刑往往是与监禁刑同时适用的。鞭刑是以杖鞭打犯人之臀部的刑罚方法。此杖用藤条制成,长四英尺,厚一英寸,行刑前要进行消毒。鞭刑只针对年龄50岁以下的男性。一般犯罪处以1至8鞭,最多15鞭。犯人受刑前后都要接受狱医的检查,受刑者如果挨鞭打后昏厥,狱医必须使他苏醒,如果经检验犯人昏厥不醒,则停止用刑。行刑完毕后,狱医在犯人身上涂上消炎药。受鞭刑的犯人经常被打得皮开肉绽,鲜血淋漓。三鞭下去,犯人数周内都不能坐下,一个月起不了床。据新加坡律师介绍,许多犯重罪的犯罪嫌疑人都非常恐惧鞭刑,一般都会请求辩护律师尽量使其免于此刑。1994年,新加坡地方法院对美国少年费伊作出鞭刑判决,美国政府认为这是残酷的刑罚,总统克林顿出面求情,要求新加坡政府对费伊免予鞭刑或用其他刑罚代替。当时新加坡政府认为,美国政府对新加坡法院的判决进行指责是对新加坡司法主权和司法独立的干涉,后虽考虑外交关系改判减了两鞭,但仍坚持执行余下的鞭刑。此事曾轰动一时,足见新加坡执法之严厉。[14]

虽然鞭刑是源自英国的刑罚,但仅在新加坡保留下来。因为对刑罚威吓力的崇拜,正是新加坡刑法的特点。而这是和新加坡的法律文化传统分不开的。新加坡人多为华人,中华文化的传统注重的是群体利益,为了群体的利益而采取严厉的刑罚,正是中华法律文化传统的体现。新加坡很多市民就认为,虽然惩罚措施过于严厉,甚至有点残忍,但是新加坡的街道更加安全了,更加干净了。[15]这种做法在当今西方人权保护理念的冲击下,往往被时髦者摒弃。但是,新加坡的强硬之处就体现在敢于对西方的颇多指责说“不”,根据其实施的社会控制政策,保持其严刑峻法的特色。

(三)刑事责任年龄偏低

根据新加坡《1993年儿童及青年人法令》(Children and Young Persons Act 1993)的规定,儿童是14岁以下的人,少年人是7至16岁的人,而青年人则是14至16岁的人。《刑法典》第82条规定:“不满7岁的儿童实施的行为,不构成犯罪。”该法典第83条规定:“7岁以上不满12岁的儿童,在实施行为时对行为的性质和后果缺乏足够理解判断能力的,不构成犯罪。”而根据新加坡《刑事诉讼程序法典》(the Singapore Criminal Procedure Code)第2条的规定:“青少年罪犯的定义包括任何被裁定犯了可处以罚款或监禁的罪行的儿童,且在法律上没有相反证明的情况下,将该儿童定罪的法庭认为他的年龄是在7岁以上但在16岁以下的。”因此,在新加坡,刑事责任年龄最低为7岁。这种规定来源于英国法,但是英国刑法如今已经提高了刑事责任的最低年龄,新加坡却继续沿用这一规定。与世界上其他国家相比较,新加坡属于刑法中规定的刑事责任年龄下限最低的国家之一。

(四)严格责任之规定

各国刑法一般都规定,一个人承担刑事责任的基础是要具备两个要素:主观要素和客观要素。主观要素是行为人的一种可归责的心理状态,一般都包括故意和过失。而客观要素是指行为人构成刑法所禁止的侵害的一种行为或者举动,一般包括作为或者不作为。但是,新加坡刑法中有些犯罪却并不要求具备主观要素,即属于一种严格责任的规定,如《道路交通法》《公司法》中规定的法定犯罪,以及《刑法典》第375条规定的强奸罪均属于此类严格责任。《刑法典》第375条规定:“除后面例外规定之外,一名男子在下述五种情况下和一名女子发生性关系的,构成强奸:(a)违背她的意愿;(b)未征得她的同意;(c)虽然征得她的同意,但同意是在使其处于死亡或受伤害恐惧的情况下获得的;(d)征得了她的同意,而行为人明知其不是她的丈夫,同意是因为该妇女认为他是她要或她相信自己要与之合法结婚或她愿意的另外一个人;(e)该妇女不满14岁,征得或未征得她的同意的。”根据该条(e)之规定,如果行为人征得了女子的同意而与之发生性关系,此时,从主观要素而言,行为人并不具有强迫女子与之发生性关系的犯罪意图,但是也构成强奸罪。这一规定很明显属于一种严格责任,并不要求具备主观要素即可构成犯罪。

二、法网严密

新加坡立法严格细密,滴水不漏。大至政治体制、经济体制、经济管理、商业往来、公民权利和义务,小到旅店管理、停车规则、钞票保护、公共卫生,甚至人们的言谈举止、衣食住行,都有相应的法律规定。

(一)犯罪规定之严密

新加坡刑法中的犯罪规定非常严密。即使对于没有规定处罚的行为,它也专门有法条进行规定。如关于“违反新加坡法律但未规定具体刑罚的犯罪”,《刑法典》第225C条规定:“任何人实施新加坡生效法律规定禁止实施的行为,或对新加坡生效法律规定应实施的行为不作为,若法律对此种作为或不作为未规定特定处罚的,则应判处200新元以下罚金。”对于具体犯罪同样如此。如对于“在本法没有规定的情况下公务员不履行逮捕职责或者放任他人逃跑”的情况,《刑法典》第225A条规定:“任何依法有义务逮捕或监禁任何人的公务员,故意不逮捕此人,或放任其从监禁下脱逃,若该行为在第221条、第222条或第223条或当时生效的其他法律中均未规定,则——(a)如果此行为出于故意,则应判处3年以下的有期徒刑,或处罚金,或两罚并处;(b)如果此行为出于疏忽大意,则应判处2年以下的有期徒刑,或处罚金,或两罚并处。”又如对于“在本法没有规定的情况下,抗拒或者妨碍合法的逮捕,逃脱或营救行为”,《刑法典》第225B条规定:“任何人故意抵抗或非法阻碍依法对其或其他人实施的逮捕,或从依法应予拘留的地点脱逃或企图逃跑,或营救或企图营救依法被拘留的其他人逃脱拘留的,若该行为在第224条和第225条或生效的其他法律中未予规定,则应处6个月以下的有期徒刑,或处罚金,或两罚并处。”

(二)犯罪解释之“宽”

犯罪解释的“宽”“紧”程度往往决定了打击犯罪的力度之大小。对犯罪解释得越“宽”,则纳入法网的犯罪行为就越多。对犯罪解释得越“紧”,则纳入法网的犯罪行为就越少。这其实也是一个犯罪化规模大小的问题。

在新加坡,当出现一个功利主义的迫切需要的时候,立法者就会毫不犹豫地创造出一个界定得非常宽泛的犯罪,当地人称此为“浮动法网”犯罪(“driftnet crimes”)。例如在《滥用毒品法》中,“贩运毒品”中“贩运”(trafficking)的定义是“使用工具出售、给予、管理、运输、递送或者分发”。这个定义来源于加拿大法律,但是,新加坡对此行为的处罚却比加拿大要严厉得多,使用了监禁、鞭刑,甚至死刑。新加坡法院对此的解释也非常之“宽”,采取的是字面含义的解释方法。只要某人意图将毒品转移给他人占有,即构成“贩运”。即使该毒品是用于行为人自己使用或者由他人保管,也不影响“贩运”的成立。[16]

三、刑罚轻缓的特别规定

当然,新加坡刑法也并不全是严厉的规定,其也规定了一些轻缓的内容。

(一)引起轻微伤害的行为不构成犯罪

《刑法典》第95条规定:“如果通常感觉和情绪的人都认为危害很轻并不抱怨计较,则引起、意图引起或者明知可能引起危害的行为,不构成犯罪。”按照此条之规定,引起轻微伤害的行为,并不构成犯罪。

(二)“想象竞合犯”从一轻罪定罪处罚

《刑法典》第72条规定:“若判决认为某人犯有数罪中的一罪,但对构成哪一罪存有疑问,在数罪都规定了刑罚的情况下,就应当以数罪中量刑最轻的罪定罪量刑。”此处规定的情况类似于我国刑法理论中所称的“想象竞合犯”。对于“想象竞合犯”,我国刑法理论一般主张应当从一重罪处断。而新加坡刑法中,某人犯有数罪中的一罪,但对构成哪一罪存有疑问时,则从一轻罪定罪处罚。

(三)窝藏抢劫犯或者抢劫团伙的成员等的犯罪,不适用于罪犯丈夫或妻子实施窝藏行为的案件

《刑法典》第216A条规定:“任何人明知或有理由相信任何人将要实施或刚刚实施抢劫或结伙抢劫,而窝藏抢劫者或其中任何成员意图给此种抢劫或结伙抢劫犯罪的实施提供便利,或使抢劫者或其中任何成员逃避处罚的,处7年以下的有期徒刑,并处罚金。……例外,本规定不适用于罪犯丈夫或妻子实施窝藏行为的案件。”

按照该条中“例外”之规定,窝藏抢劫犯或者抢劫团伙的成员等的犯罪,不适用于罪犯丈夫或妻子实施窝藏行为的案件。这与我国法文化传统中的“亲亲相隐”的内涵一致。

上述这些规定所体现的人权保障色彩,似乎与整个新加坡刑法中蕴含的“严厉”存在着激烈的矛盾冲突。然而,这也正是新加坡这个多元的现代化法治国家所具有的特色。这些内容与前述的处罚严厉、法网严密结合起来,形成了新加坡刑法“刚柔并济,以刚为主”的独特风景。

第五节 新加坡刑法典主要瑕疵

如前一节所介绍的,新加坡刑法具有诸多特色。但正如硬币之两面,新加坡刑法也伴随着某些瑕疵。

一、未明确规定刑法的基本任务和基本原则

新加坡刑法未对刑法的基本任务、基本原则作出相应规定。对于刑法基本任务,新加坡刑法并未明确规定。一些刑法相关原则散落在条文之中,刑法的框架结构不完善,指导性和统领性不强。如第72条规定的犯有数罪而对构成哪一罪存有疑问的情况,若判决认为某人犯有数罪中的一罪,但对构成哪一罪存有疑问,在数罪都规定了刑罚的情况下,就应当以数罪中量刑最轻的罪定罪量刑。本条规定实际上可以归纳阐述为疑罪从轻原则,但新加坡刑法未对刑法的基本原则作规定。

二、保留古老的肉刑——鞭刑

尽管鞭刑使新加坡的刑法显得与众不同,常常作为一大特色被论及,但事物都有两面性,鞭刑同时也是新加坡刑法的不足点之一。新加坡刑法中的鞭刑从规定至今一直在学界存在广泛争议,对此形成了反对派和赞成派。赞成派主要站在目的刑的立场,着眼于鞭刑所带来的刑罚效果。而反对派主要基于报应刑的视角,其核心在于强调罪刑相适应和人权保障。在一般预防论上,新加坡实际上是采纳了边沁的功利主义一般预防观和费尔巴哈心理强制说为基础的威慑预防论,即通过对犯罪规定和适用刑罚而向一般人宣告:谁实施犯罪行为谁就受到刑罚处罚;从而威慑一般人,使其不敢犯罪。从整个刑罚理论的发展过程来看,这样的威慑论受到了如下的批判,并因为其难以反驳而逐渐失去了支持:其一,这样的刑罚观必然导致刑罚上的过于严苛;其二,威慑效果至少仍然无法得到科学的证明;其三,通过威慑进行一般预防,意味着不是因为犯罪受处罚,而是为了他人不犯罪才受处罚,犯罪人成为预防他人犯罪的工具,侵犯了人的尊严。[17]新加坡的鞭刑恰好正对威慑论的批判矛头,这种古老的肉刑常常不能做到罪刑相适应,往往会加重对罪犯的处罚。尽管新加坡对鞭刑的处刑方式有诸多看似文明卫生的规定,但这种处刑方式本身就显得极为不人道,是对人的尊严的直接强烈的不尊重,是不尊重人权的表现。

由于鞭刑普遍被国际组织认为是对受刑人不人道及侵犯其人权,此刑罚在世界上多数地区已经被废除。在我国,鞭刑是一种古老的刑罚方式,起源于隋、唐时期的笞、杖、徒、流、死的五刑制度中的“笞”刑,直至明、清沿用不改。在清朝统治最后两年里生效实行的《现行刑律》,在事实上取消了笞杖刑,自此具有千百年历史的笞杖刑罚在清朝末年寿终正寝。至今我国已废除鞭刑一百年有余,而列于发达国家的新加坡仍在沿用鞭刑,这无疑成为文明创新的新加坡的一丝瑕疵。

三、具有宗教色彩,注重保护宗教利益

新加坡刑法的宗教色彩较浓厚,这可以在新加坡刑法条文规定上找到根据,分则第十五章专章规定与宗教有关的犯罪。新加坡刑法特别注重保护宗教利益,无论是宗教人员的宗教感情、宗教事务还是宗教建筑物和宗教场所,刑法条文都有较为详细的规定。第295条规定侵害或者污损朝觐场所以侮辱任何类型的宗教罪,对破坏、损害或亵渎任何宗教圣地或者被任何群体朝圣的物品的行为予以处罚;第296条规定扰乱宗教集会罪,处罚故意扰乱依法举行的履行宗教信仰或者宗教仪礼的任何聚会的行为;第297条规定侵犯墓地等罪,规定任何人意图伤害任何人的感情,或者侮辱任何人的宗教信仰,或者明知任何人的感情可能会遭伤害或者任何人的宗教信仰可能会受侮辱,而侵犯任何宗教信仰地、墓地、为举行葬礼留出的地方或者停尸场,或者侮辱任何尸体,或者扰乱正在举行葬礼集会的任何人的,都会受到相应的处罚。总而言之,无论从相关条文的具体内容还是其精神实质来看,新加坡刑法的宗教色彩都较为浓厚。

第六节 中国与新加坡刑事司法合作展望

在某种意义上,国际刑事司法合作也就是国际刑事司法协助。刑事司法合作是加强各国刑事司法领域的沟通与交流的重要渠道,是合作打击跨国犯罪的利器。近年来,中国与东盟国家之间的交流与合作不断加强,包括政治、经济、文化等在内的各领域合作的广度和深度前所未有。中国-东盟之间越来越向往合作,在合作发展的道路上越来越相互依赖,成为推动双边进一步发展的命运共同体。在中国-东盟加强全方位合作的新形势下,中国与新加坡加强包括刑事司法在内的各领域合作更凸显其重要意义。

一、新加坡治理贪腐犯罪的经验

党的十八大以来,中央加强了反腐倡廉的力度。在党的十八大报告中明确指出,要努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。新加坡在成立之初也曾经历过腐败横生的现象,但经过该国人民行动党的不断治理,现在已经被公认为世界上最廉洁的国家之一。虽然不同的政治形态导致不同的反腐败之策,我们不能全盘进行拿来主义,但在新加坡,华人超过该国总人口的78%,而且和中国一样都属于儒家文化阵营,新加坡的反腐倡廉经验对我国有着重要的启迪意义。[18]新加坡的反腐经验可以总结为以下三点:一是严密的反贪刑事立法,二是强力的反贪专门执法机构,三是严厉的反贪刑事执法。

新加坡在反贪刑事立法方面,除了《刑法典》和《刑事诉讼法典》中的相关规定外,还有《新加坡反贿赂法》和《没收贪污、贩毒和其他严重罪行所得利益法》。后两者是根据实践需要对前两者的补充和完善。《刑法典》第九章“公务人员或与公务人员有关的犯罪”把公务员利用职务收贪贿赂的行为规定为犯罪,并对犯罪主体和贿赂概念作了具体规定。《新加坡反贿赂法》是新加坡反贪污犯罪的基础性单行刑事法律,该法融实体规定和程序规定于一体,内容全面、严密、明确、具体,操作性强,其中不仅对CPIB的职权及其行使程序、CPIB成员的任命及其权力、有关贪污案件的保释和证据制度等程序和组织问题作了全面的规定,而且还在《刑法典》第九章的基础上,进一步规定了一般贿赂、代理人贿赂交易、腐化的完成或撤销投标、议员贪贿、公共机构人员贪贿等贪贿犯罪和妨碍特别调查、妨碍搜查、提供错误或虚伪资料等妨碍查处贪污行为的犯罪及其处罚,对“代理人”“报酬”等法律名词的含义、内容和范围作了专门的解释和界定。《没收贪污、贩毒和其他严重罪行所得利益法》制定于1999年,该法基本保留了制定于1988年的《没收贪污所得利益法》的内容,其中对贪污所得利益的含义、估价、没收的条件、没收令及其程序,对潜逃的贪污犯罪分子所得利益的没收,以及该法所涉及的有关用语的具体解释等都作了明确具体的规定。[19]与我国刑法所不同的是,新加坡刑法中贪污贿赂罪的犯罪主体范围非常广,《刑法典》第161条规定贪贿罪的主体是“公务员和将要成为公务员的人”,《新加坡反贿赂法》扩大了犯罪的主体范围,根据该法第5条和第6条的规定,贪污犯罪的主体为“任何人”,即不仅包括在政府或政府部门供职的公务人员,甚至包括私人、私人机构和半官方机构中的人员。在犯罪对象的规定上,新加坡和我国的贪贿犯罪刑事立法的区别主要体现在非财产性利益与财产性利益的相关规定上。新加坡贪贿犯罪的犯罪对象范围很广,不仅包括财产性利益,还包括非财产性利益。《新加坡反贿赂法》规定,“报酬”不仅包括金钱或任何礼物、贷款、赏金、酬谢、佣金、有价证券或其他任何形式的财产或财产性利益,不论这种财产为动产或是不动产,还包括任何职位、就业或契约,各种服务、恩惠或好处等。[20]此外,在贪贿犯罪的入罪标准上,新加坡远远低于我国的“高入罪标准”,而是采取了“零容忍”的态度。新加坡《新加坡反贿赂法》第8条规定,如果能够证明在政府及其任何部门或公共团体中任职的人,由已经或正在谋求与政府及其任何部门或者公共团体有业务关系的人或其代理人支付或给予贿赂,或接受任何贿赂,则这种非法支付、给予或者接受的贿赂应当认为是上述引诱或报酬,除非有相反证明。也就是说,在新加坡贪污数额不论多少,都构成犯罪。

除了刑事立法上对贪贿犯罪的强硬之外,新加坡还有强力的反贪专门执法机构——CPIB(新加坡贪污调查局)。《新加坡反贿赂法》对CPIB的职权及其行使程序、CPIB成员的任命及其权力、有关贪污案件的保释和证据制度等程序和组织问题作了全面的规定,为有力打击贪贿犯罪提供了强有力的立法和组织保障。

此外,新加坡针对贪贿犯罪具有一套严厉的反贪刑事执法传统。新加坡反贪刑事执法的严厉主要通过两个方面表现出来:其一是对于贪污行为,不论数额,一律治罪。例如一个监狱管理处官员为一罪犯购买香烟,贪贿仅15新元,结果被指控犯了贪污罪,被判入狱1年并罚款15新元。[21]其二是对于贪污者,不论职位多高,都要受到严惩,概莫能外。对此,值得一提的尤其是郑章远案,郑章远曾与李光耀并肩战斗,为争取独立、创建共和国立下了汗马功劳。郑章远于1960年进入建屋发展局,1979年担任主管国家发展与建设的部长。他在实施“居者有其屋”的政策时功劳显赫,深受李光耀器重。1986年12月,CPIB指控郑章远收取两笔各50万新元的贿赂。因郑章远与李光耀私交甚厚,公众普遍认为此案将不了了之。李光耀虽感痛心,但并未因其“劳苦功高,人才难得”而心慈手软,他立即令郑章远停职,接受审查。郑章远自知法网难逃,最后畏罪自杀。他留给李光耀的信中称,自己“用自杀来表达对新加坡法律的尊重”。新加坡对贪腐案件的刑事执法敢于碰硬,不允许任何人,尤其是身居高位者,享有法外特权,维护了法律面前人人平等的现代法治原则,也向民众传递了政府打击贪腐的信心和决心。[22]

二、中国对新加坡治理贪贿犯罪经验的借鉴

(一)在犯罪论上的改进

首先,扩大贪贿犯罪的犯罪主体。新加坡在打击贪贿犯罪方面取得举世瞩目的成绩,其广泛的犯罪主体是重要的影响因素之,在一些贪贿犯罪中,其犯罪主体为一般人,法律没有对其作出任何限定。而我国《刑法》对于贪贿犯罪的主体限制相当严格,没有任何一个罪名能够涵盖一般主体,这在一定程度上限制了我国打击贪贿犯罪的范围。当然,借鉴新加坡的刑事立法也必须结合我国的具体国情,在现行刑法体系的框架内,极端地扩大贪贿犯罪的犯罪主体缺乏合理性,但在一定范围内进行主体范围的调整却有利于我国对贪贿犯罪的预防和惩罚。立法者对贪贿犯罪主体的限定采用的是列举的方式,虽能在判断犯罪主体时更具有明确性,但在一定程度上却将本应成为犯罪主体的某类人排除在外,缩小了犯罪主体的范围,也不利于顺应社会的发展需求,因此,立法者在对犯罪主体进行限制时应该采用概括式与列举式相结合的方式。

其次,完善贪贿犯罪的客观要件。一方面,明确贪贿犯罪对象的范围。新加坡刑法将一切存在的不法利益都作为贪贿犯罪的对象范围,彰显了其打击贪贿犯罪的严厉态度,并且取得了良好的社会效果。法律既然不能容忍贪贿犯罪的存在,就应当禁止达到“贿赂”目的的一切可能。随着社会的发展,以非财产性利益进行贿赂已成为腐败方式中的重要组成部分,某些“隐形”贿赂手段已造成严重的社会危害性,严重侵犯了我国刑法所保护的法益。另外,从犯罪的本质上看,国家工作人员索取或收受的财产性利益与索取或收受的非财产性利益在本质上是一致的。因此,我国现有的法律中的“财物”仅包括财产性利益,而排除了非财产性利益,不但不能顺应时代的发展需求,还将对我国有效打击贪贿犯罪造成不利影响。借鉴新加坡刑事立法模式,我们应当将贪贿犯罪的对象范围扩大到包含财产性利益和非财产性利益等一切不正当利益,以适应社会的发展要求,不能因为无法用金钱计算的非财产性利益在司法实践中难以把握就对现有法律存在的缺陷不做调整和完善。

(二)完善我国贪贿犯罪的刑罚体系

首先,废除贪贿犯罪中关于死刑的规定。新加坡对于贪贿犯罪的处罚并没有设置“死刑”的刑种,其追求的是刑法上整体的协调和统一。适用死刑所对应的犯罪类型,应当与犯罪的罪质相适应,新加坡的立法者在此理论的指导下构建了如今的刑罚体系,并且也取得了良好的社会效果。而我国虽有死刑之规定,但贪贿犯罪并未得到有效遏制,因此,我们不得不重新审视现行的刑罚体系。新中国成立后,我国刑法立法之初保留死刑是为了两方面的目的:特殊预防和满足群众的报应要求。我国保留“罪行极其严重”的刑事犯罪的死刑依然符合死刑存在的两方面目的,但是贪贿犯罪中的死刑制度已经无法实现其存在的目的。贪贿犯罪属于贪利性犯罪,无论其所侵犯的客体多么重要,都无法等同于人的生命,两者间存在本质上的区别。另外,随着人们文化水平的提高以及受传统的“杀人偿命”的价值观的影响,人们对待贪利性犯罪的厌恶程度并不能与暴力性犯罪相提并论。

其次,扩大罚金刑的适用范围。根据废除死刑的论述,我们国家有必要借鉴新加坡现有的刑罚体系,对贪贿犯罪中设置的死刑加以废除。但结合我国目前的刑法规定,仅仅废除死刑不但不能达到我们预防和威慑犯罪的目的,还有可能适得其反。因此,在废除死刑的同时,应该合理增设罚金刑,以替代死刑的威慑功能,其符合贪利性犯罪的性质,对惩罚贪贿犯罪具有重要意义。在文明社会的今天,我国已不存在残酷的肉刑,但对贪利性犯罪处罚设置资格刑、罚金刑与自由刑相结合对完善我国现有的刑罚体系具有现实意义。在司法实践中,自由刑对贪贿犯罪的行为人往往不具有足够的威慑力,我们将其称之为贪利性犯罪原因在于行为人对金钱的在乎,因此,如果在自由刑的基础上并课以罚金刑,剥夺其金钱,将其对金钱的欲念彻底粉碎,对情节严重的犯罪分子而言,将起到遏制其再犯的作用;而对于情节较轻的贪利犯罪,有时单处罚金刑即可使犯罪人感到在经济上不仅无利可图,而且得不偿失,不得不对自己的行为重新估价,从而发挥刑罚的特殊预防功能。[23]

综上所述,新加坡贪贿犯罪的刑事立法为本国的反腐工作提供了准确的工作准则,同时也取得了良好的反腐效果,比较新加坡贪贿犯罪的相关刑法规定,我国当下有关贪贿犯罪的刑事立法存在较多缺陷和不足。我们应当借鉴新加坡贪贿犯罪的刑事立法经验,在贪贿犯罪的犯罪主体、对象、刑罚体系等方面进行修改和完善,推动我国反腐工作进一步发展。

第二章 菲律宾刑法研究

第一节 菲律宾刑法制度沿革

一、菲律宾国家概况

菲律宾全称菲律宾共和国(Republic of the Philippines),位于亚洲东南部,北隔巴士海峡与中国台湾省遥遥相对,南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望,西濒南中国海,东临太平洋,共有大小岛屿7000多个。菲律宾全国划分为吕宋、维萨亚和棉兰老三大部分,设有首都地区、科迪勒拉行政区、棉兰老穆斯林自治区等17个地区,下设81个省和117个市。[24]菲律宾是一个宗教国家,主要有天主教、基督教新教、伊斯兰教、佛教和其他宗教,其中天主教处于主要地位。16世纪中后期,菲律宾成为西班牙在亚洲的第一个殖民地。[25]1899年1月23日,菲律宾共和国宣告成立,西班牙在菲律宾长达300多年的殖民统治结束。1902年美国国会通过《菲律宾法案》,宣布菲律宾对美国的依附地位,美国控制了菲律宾的行政、司法和立法大权。1941年日军入侵菲律宾,美军在日军的协助下重新占领马尼拉并于1945年恢复对菲律宾的殖民统治。1946年7月4日,美国被迫同意菲律宾独立,菲律宾获得完全独立。[26]

菲律宾实行总统制。总统是国家元首、政府首脑兼武装部队总司令。根据现行宪法,菲律宾实行行政、立法、司法三权分立政体;总统拥有行政权等。国会是菲律宾的最高立法机构,由参、众两院组成。参议院由24名议员组成,由全国直接选举产生,任期6年,每三年改选1/2,可连任两届;众议院由250名议员组成,其中200名由各省、市按人口比例分配,从全国各选区选出,25名由参选获胜政党委派,另外25名由总统任命。众议员任期3年,可连任三届。菲律宾司法权属于最高法院和各级法院。最高法院由1名首席法官和14名陪审法官组成,均由总统任命,拥有最高司法权;下设上诉法院、地方法院和市镇法院。检察工作由司法部检察长办公室负责。菲律宾有大小政党100余个,大多数为地方性小党。菲律宾主要政党和团体有自由党、基督教穆斯林民主力量党、民族主义人民联盟、摩洛民族解放阵线、摩洛伊斯兰解放阵线、菲律宾共产党;其他政党有民主行动党、地方发展优先党、改革党、民主战斗党、民族党等。[27]

二、菲律宾刑事法发展历程

菲律宾的法律发展历程受到其国家发展历程的影响。一般认为,菲律宾的国家发展历程可以划分为七个阶段:西班牙统治前阶段(1521年以前)、西班牙统治阶段(1521—1898年)、美国统治阶段(1898—1935年)、自治政府阶段(1935—1945年)、共和国政府阶段(1946—1972年)、军法统治阶段(1972—1986年)和共和国政府复兴阶段(1987年至今)。因此,菲律宾法律发展历程也可以分为这七个阶段。由此可以看出,菲律宾法律受到菲律宾国家政治的影响而非常复杂,特别是在保留原有传统法律的基础上又明显受到大陆法系、英美法系等的影响而形成一种复合体。正如学者所言,菲律宾法律体系因是大陆法、英美法、穆斯林法和本地法的混合体而成为世界上独一无二的法律体系。[28]

菲律宾刑事法发展历程亦如此,其刑事法特别是刑法在其独一无二的法律体系下形成了具有独自特色的法律。在西班牙统治前,菲律宾刑法具有“诸法合体”的特征,民刑不分,具有自身的特征。在西班牙统治时期和美国统治时期,一系列西班牙法律和美国法律在菲律宾实施,菲律宾刑法受到西班牙法律和美国法律的深刻影响。在自治政府时期、共和国政府时期、军法统治时期和共和国政府复兴时期,菲律宾刑法一直处于调整、修改、补充中。经过各个时期的修正和补充,菲律宾现行刑法典终于基本成型和稳定。

菲律宾现行刑法称为《修正刑法典》(The Revised Penal Code)。该刑法典修正于1930年12月8日、实施于1932年1月1日。该刑法典受到西班牙法和美国法的影响,但受西班牙法的影响更大且主要基于1870年《西班牙刑法典》而修正,因而兼具大陆法和英美法的特征,又保留了诸多自身特色。西班牙法和美国法对菲律宾刑法的影响在于,菲律宾刑法注意保护西班牙和美国的利益。这一点至今仍可以从个别条文中看出。例如,《菲律宾刑法》第114条规定的叛国罪和第116条规定的包庇叛国罪就明确含有“美国”字眼,把美国政府作为危害国家安全犯罪的保护对象。自1930年修正后,菲律宾未就《修正刑法典》作重大修改,此后对《修正刑法典》的修正和补充主要以公法案、总统令和共和国法案等形式进行。因而,现行的菲律宾刑法主要由1930年的《修正刑法典》和其他修正和补充的相关法案组成。

第二节 菲律宾刑法典主要内容

一、基本结构和基本原则

菲律宾现行刑法典称为《修正刑法典》(The Revised Penal Code),其体例主要是册(book)、编(title)、章(chapter)、节(section)、条(art)、款(paragraph)、项(rule或subsection),共计367条,分为两册,分别为总则、犯罪与刑罚。第一册是总则,册下设编,共五编,分别为:第一编犯罪和影响刑事责任之情形,第二编刑事责任主体,第三编刑罚,第四编刑事责任之消灭,第五编民事责任。在第一编前设序言编(preliminary title),用两个条文规定本法典生效日期和适用范围。第二册共计十四编,将所有具体罪名按一定类别分为十四类予以规定,分别为危害国家罪与违反国家法律之犯罪、违反国家基本法之犯罪、危害公共秩序罪、危害公共利益罪、有关鸦片和其他禁止毒品罪、危害公共道德犯罪、渎职犯罪、侵犯人身罪、侵犯人身自由与安全罪、侵犯财产罪、侵犯贞节罪、侵犯个人公民身份罪、侵犯名誉罪、准犯罪(单设一章规定过失犯罪);各编之下设若干章规定具体犯罪。第二册之后设附则,规定《修正刑法典》所废止的法案和其他修正的刑事法案。

菲律宾《修正刑法典》规定或体现的基本原则主要可以概括为两个,一是无罪推定,二是罪刑法定。《菲律宾宪法》第三章“人民的权利”第14条规定非经法律程序,不得迫使任何人负刑事责任。在任何刑事诉讼中,被告在最终定罪之前应被推定为无罪,并享有由其本人和辩护人进行陈述、被告知其所受控告的性质和原因、要求迅速进行公正和公开的审判,同证人对质,要求以强制程序保证证人出庭并提供对其有利的证据等权利。但在传讯后,尽管被告缺席,审讯得以继续进行,但以已正式通知被告且缺席为无理者为限。这即是在刑事诉讼中无罪推定原则的明确表述。罪刑法定原则是当代世界法治国家所规定的基本原则之一,菲律宾刑法亦如此。菲律宾《修正刑法典》第21条规定:“犯罪前法律未规定的刑罚不适用于该犯罪。”这可以看作是菲律宾刑法规定罪刑法定原则的明证。

二、关于犯罪

(一)关于犯罪的定义和分类

《修正刑法典》第3条明确规定了犯罪的定义,犯罪是指应受法律惩罚的作为和不作为。犯罪不仅包括欺诈也包括过失。欺诈是指具有故意意图的实行行为;过失是指由于轻率、疏忽、缺乏预见力或缺乏技能而引起的不法作为。这与我国刑法规定的犯罪的定义有较大的区别,我国刑法对犯罪的定义属于混合的犯罪概念,不仅详细列举了犯罪的行为表现形式,而且规定了“但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”的但书内容。这一犯罪定义既有入罪功能又有出罪功能,是入罪和出罪机制的统一。相比之下,菲律宾刑法典对犯罪的定义属于形式的犯罪概念,相对简单明了。两国刑法对犯罪的定义各有特色。

从《菲律宾刑法典》条文中可以明确地看出其所规定的犯罪的分类。一是故意犯罪和过失犯罪。《菲律宾刑法典》第3条规定,犯罪不仅包括欺诈也包括过失。其中的欺诈即是故意犯罪,过失犯罪包括轻率和疏忽行为。二是按照犯罪完成与否分为犯罪既遂、犯罪受阻和犯罪未遂。《菲律宾刑法典》第6条规定,“……行为人完成了能导致犯罪既遂的所有实行行为,但由于意志以外的原因未发生犯罪结果称为犯罪受阻。犯罪未遂是指犯罪人直接着手实施犯罪行为,非出于本人主动中止,而是由于外界原因或意外事件导致犯罪人没有完成所有能引起犯罪发生的行为”。这里的受阻犯和未遂犯与我国的未遂犯不同,分别相当于我国刑法中的实行终了的未遂和未实行终了的未遂。三是共谋犯和建议犯。《菲律宾刑法典》第8条规定,共谋犯是指两人或两人以上共同协商并决定共同实施犯罪行为的犯罪;建议犯是指建议他人实施犯罪行为的犯罪。四是按照刑罚的轻重分别分为重罪、次重罪、轻罪。《菲律宾刑法典》第8条规定,重罪是指根据本法第25条之规定应处以死刑或任一量刑幅度属于重刑的犯罪;次重罪是指刑法规定最高刑为矫正刑的犯罪;轻罪是指应单处或并处短期禁闭或200比索以下罚金的违法行为。

(二)关于责任

菲律宾《修正刑法典》规定的责任包括刑事责任和民事责任。

1.刑事责任

《修正刑法典》第4条规定,以下行为应承担刑事责任:(1)任何人实施了与主观意志不一致的违法行为;(2)任何人实施侵犯人身或财产之犯罪,但如果行为本来不可能完成或因为采用了不充分或者无效的犯罪手段而使犯罪不得逞的除外。此外,某些应给予适当的约束但法律并未规定其应受处罚时,法院认为应当予以处罚时也应承担刑事责任。

菲律宾《修正刑法典》第一册第二编专门规定了刑事责任主体,按照重罪、次重罪和轻罪分别规定了相应的刑事责任主体。第16条规定,主犯、共犯和从犯为重罪和重罪的责任主体,主犯和共犯为轻罪责任主体。第17条、第18条和第19条规定了主犯、共犯和从犯的概念。在刑事责任主体部分具有特色的规定是其第20条作出了免除刑事责任的从犯的规定,即除了通过犯罪结果为自己谋利或帮助罪犯谋利的情况外,为保护其配偶、血亲或姻亲的直系尊亲、直系卑亲、私生或被收养的兄弟姐妹而实施帮助行为的,可以免除从犯的刑事责任。

《修正刑法典》第11条至第15条规定了影响刑事责任之情形,包括正当行为与免责情形、减轻刑事责任之情形、加重刑事责任之情形和其他情形。首先,正当行为是不负刑事责任的,主要包括相当于我国刑法中的正当防卫和紧急避险,还包括履行义务、行使职权、执行命令等行为;免除刑事责任的情形包括行为人为弱智者或精神病人、未满9周岁的、年满9周岁但未满15周岁的未成年人(犯罪时具有识别能力的除外)、意外事件、不可抗力、受恐惧的刺激而作出的行为、因合法的不可克服的原因而未能完成法律要求之行为。其次,减轻刑事责任的情形包括十类,主要为正当行为和免责之必需要件不完全具备时、罪犯年龄、主观意志或主观目的、精神状态、罪犯自首或坦白、罪犯生理缺陷或疾病以及其他类似行为。再次,加重刑事责任之情形包括二十类,主要为利用特殊身份犯罪、在特殊地点犯罪、特殊方式犯罪、特殊时期犯罪、累犯、特殊目的犯罪和特殊手段犯罪等。最后,具有特色的是,菲律宾刑法典第15条专门规定了影响刑事责任的“其他情形”,即“指依据犯罪的限制和结果以及其他在犯罪中出现的情形,必须作为加重或减轻刑事责任予以考虑的情节”,主要包括亲属关系、酒后犯罪及罪犯知识水平和受教育程度等。这些情节显然属于司法人员自由裁量的空间,但值得一提的是,这些情节是“必须(must)”作为加重或减轻刑事责任的情节,而不是我国刑法中的“可以”情节。

《修正刑法典》第一册第五编规定了刑事责任之消灭,其规定的刑事责任消灭包括完全消灭和部分消灭。刑事责任完全消灭的情形包括七类,即罪犯死亡、服刑完毕、特赦、完全赦免、已过追诉时效、已过行刑时效以及犯第344条规定之罪(通奸罪、姘居罪、诱奸罪、诱拐妇女罪、强奸罪和猥亵罪)而与被害妇女结婚的。具有特色的是,《修正刑法典》在规定追诉时效的同时还规定了行刑时效,即终审判决的刑罚经过一定期限不执行就失效;同时,明确规定行刑时效之计算与中断,这是我国刑法所没有规定的。刑事责任部分消灭的情形包括三类,即有条件之赦免、减刑及罪犯在服刑期间因表现好而获得奖励。罪犯被有条件赦免后应承担严格遵守附加的条件的义务,否则将撤回赦免并按第159条之规定处罚。这里的减刑与对表现良好的奖励不同,一是减刑既包括刑期的减短也包括刑罚性质的减轻,而对表现良好的奖励只包括刑期的减短,即根据被关押年限每月减少一定天数的刑罚;二是给以表现良好的囚犯减短刑期的奖励一旦给予就不得撤回。

2.民事责任

除了刑事责任之外,《修正刑法典》还规定了民事责任。第一册第五编专门规定罪犯应承担的民事责任,下设三章分别规定犯罪的民事责任人、民事责任的内容以及民事责任的消灭和存在。《修正刑法典》第100条明确规定,犯罪人既要负刑事责任又要负民事责任。这为犯罪人承担相应的民事责任提供了法律依据。菲律宾刑法典按照不同案件和不同主体划分了主要民事责任、次要民事责任和补充民事责任。刑事责任之免除不等于民事责任之免除。行为人是弱智或精神病人、未满9周岁之未成年人或不具有识别能力的年满9周岁未满15周岁的未成年人的,其有过错或有疏忽的合法代理权人或监督权人应承担民事责任;如果其无合法的监护人或管理人或他们无偿还能力,则上述弱智者、精神病人或未成年人以其所有的财产承担民事责任。紧急避险之受益人由法院根据其受益比例确定应承担的民事责任;对各方的责任不能作出公平的决定时,应根据特别法或规章规定的方式作出赔偿。在他人强迫或不可抗拒的暴力下作出行为或在受到无法控制的恐惧的刺激下作出行为之人应承担主要民事责任,如无此类行为人则具体实施者以其豁免之外的财产负次要民事责任。旅馆主人、客栈老板和业主在特定情况下应承担补充民事责任。此外,雇主、老师、个人和从事任一行业的团体也应承担由其仆人、学生、工人、学徒和雇员犯罪但免责的民事责任。

犯罪的民事责任人应承担的民事责任包括归还原物、偿还直接损失、赔偿间接损失。归还原物具有优先性,只要可能就必须归还原物,即使原物有一定损耗或通过合法方式转至第三人,但按照规定第三人不需要返还原物的除外。法院应尽可能根据犯罪过程中和犯罪之外的相关因素确定直接损害赔偿和间接损害赔偿数额。民事责任之权利人和承担人具有继承性,即可以由各自继承人继承。在同一犯罪中,主犯、共犯和从犯的民事责任由法院决定;主犯、共犯和从犯应承担各自的责任份额,并对其他人员承担补充责任;补充赔偿责任按照主犯、共犯、从犯的顺序执行;已承担责任的罪犯有权要求其他犯罪人支付其应分担之责任份额。此外,无代价分享了犯罪所得收益的人应在其分享的范围内承担赔偿责任。

《修正刑法典》所规定的民事责任按照民法的规定,以相同的民事责任方式消灭。即使罪犯以一定方式服刑或因特殊原因不需要服刑,其也应当承担其犯罪所产生的民事责任。也就是说,无论是否承担刑事责任或是否正在承担刑事责任,罪犯的民事责任仍然存在,罪犯均需继续承担由其犯罪所产生的民事责任。犯罪人之民事责任仅能以民法中规定的方式消灭。

《修正刑法典》对民事责任之规定是比较完善的。民事责任的规定使得刑事责任与民事责任相互衔接,能够保证被害人得到相应的赔偿或补偿。因此,可以说,《修正刑法典》不仅关注打击罪犯,而且更加关注被害人的权益的恢复。这不仅有利于犯罪的惩治与预防,而且有利于被害人相关权益的保障,减轻或消灭被害人的仇恨、愤怒的感情,消解犯罪人与被害人双方之间的矛盾和冲突,不断修复被破坏的社会关系,为社会的安定有序提供条件。这与修复性司法的理念是完全契合的,是这一理念之贯彻,也能为修复性司法提供条件。但是,刑法与民法毕竟有别,刑事责任不同于民事责任,刑法典中专章规定民事责任是否模糊了刑法与民法的界限,是否模糊了刑事责任与民事责任的边界,这是需要进一步观察和研究的。

三、关于刑罚

刑罚是菲律宾《修正刑法典》规定得最为详细的部分之一。《修正刑法典》第一册第三编规定刑罚,下设五章,分别规定刑罚总则、刑罚的分类、刑期和刑罚的效力、刑罚的适用以及刑罚之执行与服刑。

(一)刑罚适用原则

菲律宾《修正刑法典》明确规定的适用刑罚的原则可以概括为以下两个。第一,刑罚法定。《修正刑法典》第21条规定:“犯罪前法律未规定的刑罚不适用于该犯罪。”因此,刑罚的适用以犯罪时的法律规定为准,犯罪时的法律未规定的刑罚不得适用。这也是罪刑法定原则在刑罚中的贯彻。第二,在刑法溯及力上采取类似从旧兼从轻原则。《修正刑法典》第22条规定,虽然刑法颁布时已经对案件作出终审且罪犯在服刑,但只要罪犯不是惯犯,刑法在对罪犯有利的范围内具有追溯效力。刑罚的适用亦如此,即只要在对罪犯有利的范围内,即使案件已经终审且正在执行中,新颁布的刑法中规定的刑罚也对其具有追溯力。这一原则不同于从旧兼从轻原则。从旧兼从轻原则对已经终审判决的案件没有追溯效力,而菲律宾《修正刑法典》规定的这一原则对于已经终审的案件也具有追溯效力。这似乎更有利于罪犯权利之保障,但突破了从旧兼从轻原则,不利于保证判决的确定性,也无助于保证刑法的安定性。

(二)刑罚的种类与结构

1.刑罚种类

《修正刑法典》规定的刑罚分为主刑和附加刑,主刑包括极刑、重刑、矫正刑与轻刑。极刑即死刑,重刑包括无期徒刑、有期徒刑、终身或有期剥夺全部权利、终身或有期剥夺特别权利、监禁,矫正刑包括监狱矫正、长期禁闭、停职、流放,轻刑包括短期禁闭、谴责。另外,罚金和守法保证可以与上述重刑、矫正刑、轻刑同时并用,罚金刑依据其数额不同可以作为重刑、矫正刑或轻刑适用。附加刑包括终身或有期剥夺所有权利、终身或有期剥夺特别权利、临时剥夺公职、选举权与被选举权或者从事某种职业或行业的权利、民事权利禁止、赔偿、追缴或没收违法所得、支付诉讼费用[29]。此外,《修正刑法典》以一节的内容专门规定了“其他附加刑”,几乎各类刑罚均有附加刑,如死刑的附加刑、无期徒刑和有期徒刑的附加刑、监禁的附加刑、监狱矫正的附加刑、禁闭的附加刑等。一般来说,附加刑的内容为终身或有期剥夺全部权利、民事权利、资格权利、特别权利、选举权利或中止公职或中止某种职业或行业的权利。菲律宾刑法规定的刑罚由主刑到附加刑、由重到轻,刑罚之间轻重衔接。

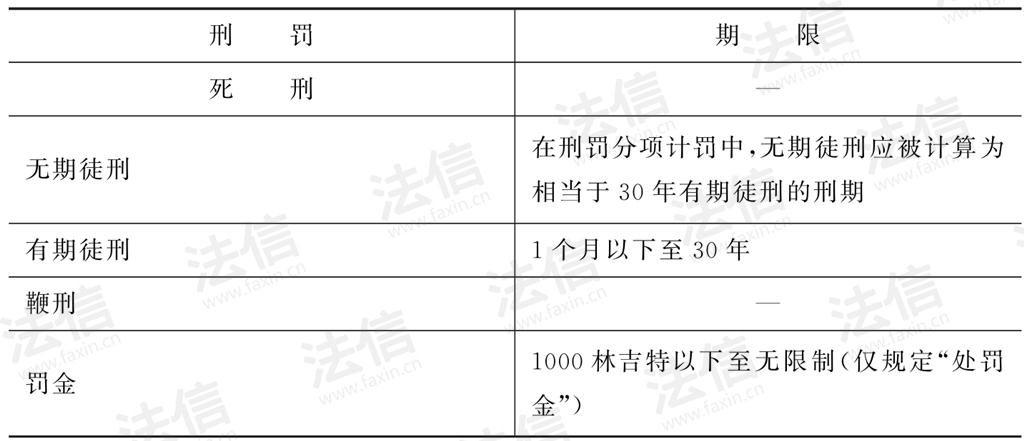

2.刑罚期限

《修正刑法典》规定了各类刑罚的期限,即刑期。较为显著的特征是,菲律宾刑法中各类刑罚的刑期精确到“天”。各类刑罚刑期如表2-1所示。

(三)刑罚的具体适用

1.各刑事责任主体适用的刑罚及其等级规则

《修正刑法典》规定了各类刑事责任主体适用的刑罚,首先将犯罪分为既遂犯、受阻犯罪、未遂犯,再在各类犯罪之下分主犯、共犯和从犯,分别适用各自等级的刑罚。主犯适用重罪刑罚。对重罪既遂适用重罪刑罚,对既遂犯之共犯适用比既遂犯法定刑轻一等级的刑罚,对既遂犯之从犯适用比既遂犯轻两等级的刑罚。对受阻犯之主犯适用比既遂犯的法定刑轻一等级的刑罚,对搜主犯之共犯适用比受阻犯轻一等级的刑罚,对受阻犯之从犯适用比受阻犯轻两等级的刑罚。对未遂犯之主犯适用比既遂犯的法定刑轻两等级的刑罚,对未遂犯之共犯适用比未遂犯轻一等级的刑罚,对未遂犯之从犯适用比未遂犯轻两等级的刑罚。从对各类犯罪所适应的刑罚来看,可以总结出如下规律:主犯适用重罪刑罚。对重罪既遂适用重罪刑罚;受阻犯之主犯和未遂犯之主犯参照既遂犯的法定刑分别轻一等级或两等级处罚;各类犯罪之共犯和从犯参照本类犯罪之主犯分别轻一等级或两等级处罚。

《修正刑法典》规定了不适用死刑之情形,犯罪分子年龄70周岁以上的、有提出上诉或最高法院重审案件之情形,法庭成员对该死刑的执行意见不一致的。

当犯罪分子实施的某一行为构成两种或两种以上的罪行时,对犯罪分子处以数罪中最严重犯罪的最高幅度的刑罚。当犯罪分子所犯罪行与其预期犯罪不一致时,对主犯处以客观上所犯之罪与主观上欲犯之罪中相对较轻犯罪的最高幅度的刑罚;但是,如果行为人之犯罪行为成为另一犯罪的未遂或受阻,而法律对之规定了更重的刑罚时,这一规则并不适用,而应处以另一犯罪的未遂或受阻的最高幅度的刑罚。如果由于犯罪分子使用的工具或追求的目标不可能致使犯罪不能的,法院将根据犯罪分子所表现出的社会危险性和犯罪危害程度,对其处以长期禁闭或200~500比索的罚金。

2.刑罚适用等级规则

《修正刑法典》第50条至第57条规定了受阻犯罪、未遂犯罪之主犯、共犯、从犯之处罚,即参照相应犯罪之法定刑轻一等级或轻两等级进行处罚。在《修正刑法典》所规定的刑罚体系下,此处之“轻一等级”与“轻两等级”具体何指?具体如何适用?根据第61条之规定,对于犯罪受阻、犯罪未遂的主犯、共犯、从犯的处罚应遵循如下规则。如果参照适用之刑罚是单一且不可分割,轻一等级的刑罚为本法第71条规定的各种不可分割刑罚的下一等级刑罚。如果所参照适用之刑罚为两种且不可分割或在一个总幅度内适用一种或多种可分割的刑罚,轻一等级的刑罚即所参照之的较轻的刑罚的下一等级的刑罚。如果所参照适用之刑罚为一种或两种且不可分割和另一最高幅度的可分割刑罚,轻一等级的刑罚包括中间幅度和最低幅度的可分割刑罚、最高幅度的适当可分割刑罚、前述刑罚低一等级的最高幅度的刑罚。如果所参照适用之刑罚为多种不同的可分割的多个不同的量刑幅度,轻一等级之刑罚为最低幅度的刑罚低一个或两个等级的刑罚。如果在前四种情形下所规定的范围内无对某一犯罪适当的处罚,由法院通过类推决定处以相应的刑罚。

3.影响刑罚适用之情节及其规则

《修正刑法典》规定的影响刑罚的情节包括减轻情节、加重情节和惯犯。适用减轻情节或加重情节时应具备以下条件:第一,加重情节是法律特别规定的或法定的犯罪所包括的且规定了刑罚的,除此以外不可作为适用加重刑罚的情节;第二,加重情节必须是在犯罪中固有的且存在一定程度上的必然伴随性;第三,加重或减轻情节必须基于犯罪人的道德品质、其与被害人的私人关系或其他个人原因而发生;第四,如果加重或减轻情节存在于主要实行行为或犯罪手段中时,仅加重或减轻行为时知晓此类情节的行为人的刑事责任。

对于适用不可分割刑罚的犯罪中的加重情节与减轻情节的适用,法院应作如下考虑:对于单一不可分割的刑罚,法院不考虑此类犯罪中是否存有减轻或加重情节。对于由两种不可分割的刑罚构成的刑罚,法院适用时应遵循以下规则:如果犯罪行为既无减轻亦无加重情节,适用较轻的刑罚,如果犯罪行为仅有一个加重情节,适用次种刑罚;如果犯罪行为仅有一些减轻情节,适用较轻刑罚;如果犯罪行为同时伴有减轻情节和加重情节,法院根据损害结果、数量和重要程度酌情对两者进行适当地相互抵消。

在包含三个量刑幅度的刑罚(中间幅度的法定刑、最低幅度的法定刑、最高幅度的法定刑)的情形下,法院将根据减轻情节与加重情节的情况按照如下规则确定刑罚。如果犯罪行为既无减轻情节也无加重情节,处以中间幅度的法定刑罚;如果仅有一个减轻情节,处以最低幅度的法定刑罚;如果仅有一个加重情节,处以最高幅度的法定刑罚;如果既有减轻情节又有加重情节,法院进行合理抵消;如果仅有两种以上的减轻情节,在适当幅度内处以比法定刑罚轻一等级的刑罚。在一个犯罪中,无论加重情节多少,法院均不能处以超过法定最高刑的刑罚。最后,在各个刑罚等级范围之内,法院根据减轻情节或加重情节的相关因素决定刑罚的幅度。

另外,在不包含三个量刑幅度的刑罚时,法院将法定刑罚分为三个等额刑期,每一个刑期就是一个刑罚幅度,再遵照前述规则适用刑罚。在确定罚金数额时,法院除了考虑减轻情节和加重情节外,更需考虑犯罪人的财产和收入。对于具备《修正刑法典》第12条规定的部分免责要件的情形,对犯重罪与次重罪的犯罪人,分别处以最高幅度长期禁闭至最低幅度的监狱矫正刑和中间幅度至最低幅度的长期禁闭。对于未满18周岁且不符合未成年人延迟宣判条件的,区别情况处以比所犯罪行为的法定刑至少低两等级至一等级的刑罚。在行为人之行为欠缺成为正当行为的某些条件或缺乏部分完全免责的条件的情形下,法院根据具体情况处以比法定刑轻一等级或两等级的刑罚。

4.刑罚等级表

《修正刑法典》规定了适用刑罚的等级表,法院在适用情节较轻或较重的刑罚时应严格遵循相应的等级标准。相应的等级标准分为以下两类:第一类分为十个等级,分别为死刑、无期徒刑、有期徒刑、监禁、监狱矫正、长期禁闭、流放、短期禁闭、责难、罚金;第二类分为五个等级,分别为终身剥夺所有权利、有期剥夺所有权利、停止公职、选举权和被选举权、从事某种职业或行业的权利、责难、罚金。法院适用刑罚时必须遵循相应规则,选择相应等级的刑罚。

(四)刑罚的执行

《修正刑法典》以专章形式规定刑罚之执行与服刑,下设两节,分别规定总则和主刑之执行。刑罚执行的对象必须是终审判决,必须以法律规定的形式执行,还需遵守刑罚执行机构政府关于刑罚执行的专门规章。刑罚执行应实行性别区分原则,对男女服刑人员由不同的服刑机构或至少在同一机构分管分押。对于终审宣判之后成为精神病患者或弱智者的,法院根据规定指令将其限制在专门的医院或精神病院,其刑罚将暂缓执行直至罪犯恢复正常。对于未成年罪犯实行延迟宣判制度。未成年人犯重罪或次重罪时未满16周岁的,法院经审查后不作出有罪判决而中止所有下一步诉讼程序,将未成年犯罪人交予相关机构或个人监管或监护,根据未成年犯的具体表现、是否遵守相关规定或被附加的条件、有无悔改等作出恢复庭审并决定释放或作出有罪判决的决定。未成年犯所交托机构的生活费用由法院根据其父母或亲属或有抚养义务的抚养人的承担能力裁决其承担全部或部分费用,如果法院裁决上述人员无须承担或无能力承担的,其生活费用由所在地的市、所属的省份和国家各承担1/3。如果财政部长证实某市不能承担其应分担之部分,此部分由国家负担。特别市应承担2/3的费用,若特别市不能承担,则其应被分配的税收用于承担未成年犯的生活费用。

《修正刑法典》对主刑的执行规定较为详细,特别是对死刑的规定。死刑的执行有统一的时间、地点和方式。法院指定一个工作日执行死刑,但不指定具体几点钟,执行当天日出之后方可告知罪犯具体执行日期。发出死刑执行布告后至少满8小时且在日落前执行,在此间隔期间应尽可能为犯人提供帮助以减轻其痛苦。死刑应在比利比汤监狱内的一封闭空地执行。死刑统一用电刑执行(1996年已修改为使用注射方法执行死刑),如果罪犯要求,执行电刑时应将其麻醉。死刑执行的目击者有严格的要求且不得超过6人。对于死刑犯的尸体,如其家属无要求,执行程序完成后将交给为学习研究目的而首先申请的学术或科研机构,由其对尸体进行合理埋葬;如家属无要求也无机构申请的,由监狱长用政府费用安排埋葬。死刑是极刑,《修正刑法典》也规定了缓期执行的制度,即妇女从宣判之日起3年内或怀孕期间不得处以死刑,70周岁以上的也不得处以死刑。在此种情形下,该罪犯将减为无期徒刑并附加终身完全剥夺权利和剥夺民事权利。

对于无期徒刑、有期徒刑、监禁、监狱矫正和长期禁闭应在法定的执行场所并由刑罚机构执行。长期禁闭的执行场所由法院根据罪犯的健康状况和其他理由确定,确定的地点包括地方监狱和有司法警察监视下的被告人住所地。对于被判处流放刑的罪犯,不得进入判决明确指定的地方,也不得进入以该地方为中心的至少25千米至多250千米半径范围内的地方。

四、关于具体罪名

《修正刑法典》第二册共计十四编,将所有具体罪名按分为十四类予以规定,分别为危害国家罪与违反国家法律之犯罪、违反国家基本法之犯罪、危害公共秩序罪、危害公共利益罪、有关鸦片和其他禁止毒品罪、危害公共道德犯罪、渎职犯罪、侵犯人身罪、侵犯人身自由与安全罪、侵犯财产罪、侵犯贞节罪、侵犯个人公民身份罪、侵犯名誉罪、准犯罪(单设一章规定过失犯罪);各编之下设若干章规定具体犯罪,章下设节进一步按类别规定章内具体犯罪。这些罪名基本上按照法益的重要程度、行为的危害程度由重到轻排列。这与我国刑法分则具体罪名排列类似。

第一编为危害国家安全罪与违反国家法律之犯罪。这一编相当于我国刑法中的危害国家安全罪,规定的犯罪均为与国家安全紧密相关的犯罪。所不同的是,本编规定了我国刑法所没有规定的普通海盗罪、公海上暴动罪和特别海盗罪。这涉及刑事管辖权问题。第二编为违反国家基本法之犯罪。本编主要规定公职人员特别是行政和司法公职人员在执法、司法过程中的滥用职权、玩忽职守擅自羁押和驱逐公民、侵犯他人住所、阻止干扰和解散和平会议、侵犯宗教信仰等犯罪。第三编为危害公共秩序罪。本编规定谋反、暴乱和不忠犯罪,侵犯公众代表犯罪,非法集会,非法结社犯罪,威胁、抵抗、违抗政府官员及其代理人犯罪,扰乱公共秩序犯罪,逃避服刑犯罪,服刑期间犯新罪等,类似于我国刑法中的妨害社会管理秩序罪中的部分犯罪。第四编为危害公共利益罪。本编规定伪造罪、其他伪造罪、欺诈罪,相当于我国刑法中破坏金融管理秩序罪中的伪造型犯罪、扰乱市场秩序罪、妨害司法罪中的部分犯罪。第五编为有关鸦片和其他禁止毒品罪,专编规定毒品犯罪(以鸦片为主),与我国刑法中规定的毒品犯罪类似,但规定过于简单,不及我国刑法对毒品犯罪的规定为详细。第六编为危害公共道德犯罪。本编规定游戏罪和赌博罪、侵犯公序良俗罪。第七编为渎职犯罪。本编规定渎职罪和玩忽职守罪、公职人员诈骗罪和非法勒索和交易罪、贪污公款或公共财物罪、公职人员不忠于职守罪、公职人员渎职罪。这一编规定相对较为详细,操作性较强,相当于我国刑法分则第八章贪污贿赂罪和第九章渎职罪,但不及我国刑法规定得详细,仍有不完善之处。第八编为侵犯人身罪。本编规定侵害生命罪、伤害罪,相当于我国刑法中的故意杀人罪和故意伤害罪。值得注意的是,本编中规定了堕胎罪,包括故意堕胎和过失堕胎。[30]这是我国刑法没有明确规定的。这一规定也带来一些比较敏感而又难以获得一致认可的问题,如胎儿是否属于侵犯生命罪中的“生命”,“生命”以什么为标志等。第九编为侵犯人身自由与安全罪,包括侵犯人身自由罪、侵犯人身安全罪、发现和泄露秘密罪。第十编为侵犯财产罪。本编规定抢劫罪、强盗罪、盗窃罪、侵占罪、逃债罪、诈骗罪和其他欺骗罪、转移、出售或抵押已被抵押的动产罪、纵火罪和其他毁灭性犯罪、故意损害他人财产罪。第十一编为侵犯贞节罪。本编规定通奸和姘居、强奸罪和猥亵罪、诱奸罪、堕落未成年人罪和卖淫罪、诱拐妇女罪。第十二编为侵犯个人公民身份罪。本编规定假冒出生罪和冒用公民身份罪、非法婚姻罪。第十三编为侵犯名誉罪。本编规定诽谤罪、阴谋罪。第十四编为准犯罪。本编单设一章规定过失犯罪。

五、关于其他刑事法案

为更好地惩治犯罪,保证《修正刑法典》与社会发展的适应性,菲律宾对《修正刑法典》进行了修正和补充。迄今为止,修正和补充的主要内容包括以下部分:一是对违反菲律宾赌博法行为处以更严厉处罚的简要规定。这一法案列举了更加全面的违法赌博行为并规定了对其更加严厉的处罚。二是纵火罪的修正案。这一法案完善了原对纵火罪的不完整性规定,增加了纵火罪的情形。三是对《修正刑法典》第320条(毁灭性纵火罪)关于纵火罪的修改。这一法案解释了毁灭性纵火的内涵,修改了对纵火罪的处罚规定,即将对纵火罪的最高刑罚提高至死刑。四是反渎职和反腐败法案。本法案详细规定了公务人员的渎职和腐败行为方式。五是批准在贿赂和其他渎职案件中的行贿人和其礼品及其共犯免予起诉的决定。为给惩治公务人员渎职和腐败犯罪提供证人做证,分化瓦解贪污贿赂犯罪,本法案作出了对此类案件中行贿人及其共犯免予起诉的决定。六是为修改3815号法案(即《修正刑法典》)和其他目的,扩大解释强奸罪、将强奸罪重新归类到人身犯罪一编中的法案(即“1997年反强奸法案”)。本法案扩大了强奸罪的定罪范围,将强奸罪归类于人身犯罪之下。七是指定用注射方法适用死刑的法案。本法案将死刑的执行方式由电刑修改为注射死刑。八是定义暴虐妇女儿童的行为、为受害人提供保护性措施以及其他目的、规定相应刑罚的法案(即2004年反暴虐妇女儿童法案)。本法案详细列举和解释了各种暴虐妇女儿童的行为、详细规定了对受害人的保护性措施并规定了对暴虐妇女儿童行为的刑罚。九是菲律宾反对恐怖主义议案。本法案规定了恐怖主义定义、恐怖主义实施方式、恐怖主义犯罪基本行为方式及相关人员责任、反对恐怖主义委员会及其职能等。

相对于我国刑法而言,菲律宾《修正刑法典》对具体罪名的设置既有其相对详细的地方,也有其规定得不到位之处。具体说来,对于某些具体犯罪的行为方式、行为对象、责任主体列举较为详细,但难免挂万漏一;在一些重要的法益保护上,体现了重点保护、严厉打击的要求,能够有力地保护相关权益。但是,在某些领域对某些具体犯罪的规定过于粗糙,难以完全满足打击犯罪的需要。此外,规定具体犯罪的某些条文之间重复累赘、逻辑性较欠缺;某些条文规定的犯罪似乎模糊了法律与道德的界限。

修正和补充的其他刑事法案完善了《修正刑法典》,与《修正刑法典》一道共同有力地应对犯罪,保证了《修正刑法典》的稳定性、协调性和适应性。但是,其中混杂了行政法的相关内容,如反暴虐妇女儿童法案中反暴虐妇女儿童内部机构委员会的组成、其他政府机构和地方政府部门的责任,反对恐怖主义法案中反对恐怖主义委员会及其职能等。这些规定混淆了刑法与行政法的界限。此外,一些法案的规定体现出很强的突击应对性,相关规定的严密性较为欠缺。

从总体上看,菲律宾刑法对具体犯罪的规定相对完善,能够较为有力地惩治犯罪;只是个别地方存在瑕疵,尚需完善。

第三节 菲律宾刑法典主要特色

综观菲律宾刑法,其展现出诸多具有自身特色的规定。相较于我国刑法,菲律宾刑法的特色之处主要包括以下方面。

一、专编规定民事责任

菲律宾《修正刑法典》第一册第五编专编规定(犯罪的)民事责任,下设三章分别规定犯罪的民事责任人、民事责任的内容、民事责任的消灭和存在。《修正刑法典》第100条至第113条共计14个条文,详细规定了犯罪的民事责任主体、民事责任形式、民事责任内容、民事责任的确定、民事责任的承担、民事责任的存续与消灭等。民事责任主体包括犯罪人、犯罪所受损害相关责任人员、旅馆主人、客栈老板、业主、雇主、老师、个人和从事任一行业的团体等。民事责任形式包括主要责任、次要责任和补充责任。民事责任内容包括归还原物、赔偿直接损失、赔偿间接损失。民事责任的确定包括直接损害赔偿的确定、间接损害赔偿的确定,各自采取不同的确定方式。在共同犯罪案件中,主犯、共犯和从犯需要承担个别民事责任,并对其他犯罪人承担补充赔偿责任;补充赔偿责任的财产执行实行“主犯—共犯—从犯”的顺序;承担个别责任和补充赔偿责任的犯罪人具有对其他责任人员的追偿权利。犯罪人的刑事责任免除,民事责任仍然存续,民事责任仅以民法规定的方式消灭。

我国刑法对犯罪的民事责任规定相对较少,仅有《中华人民共和国刑法》第36条规定的民事赔偿责任、第37条规定的部分内容即非刑罚处罚方法中的赔偿损失以及相关司法解释。我国刑法对犯罪的民事责任、刑事附带民事责任规定略显粗糙,责任主体范围较小、赔偿责任范围较小、民事责任内容单一、民事责任承担方式略显单一。更为重要的是,我国刑法对犯罪的民事责任规定不集中,没有对民事责任的统一、专门的规定,在保证民事责任承担和实现上存有欠缺。

反观菲律宾刑法典,其在犯罪的民事责任方面呈现出诸多优点。一是责任主体明确全面。民事责任主体不仅包括犯罪人本人,还包括犯罪人以外的相关人员,承担民事责任的主体范围有所扩大,而不像我国刑法将其限于犯罪人本人或其监护人或亲属,这更能够有效地保障被害人民事权利的实现。二是责任形式多样。民事责任的形式包括主要责任、次要责任和补充责任。责任等级和层次清晰明确,能够明确各责任主体应承担的责任形式。三是责任内容多样全面。责任内容包括归还原物、赔偿直接损失、赔偿间接损失,而不限于我国刑法所规定的赔偿经济损失,并且在我国刑事诉讼法中这种损失只能是物质损失。四是责任范围明确科学。《修正刑法典》规定的民事责任赔偿范围不仅包括直接损失,而且包括间接损失,责任范围明确。在损害赔偿的确定上,对直接损害赔偿和间接损害赔偿作出区分。在直接损害赔偿的确定上,要求法院考虑包括财物的价格、受害人的特别情感价值和应作出的补偿等在内的因素;在间接损害赔偿的确定上,其对象不仅包括遭到损害的被害人,而且包括因犯罪而受到损害的家属或第三人。《修正刑法典》不仅注重被害人利益的保护,而且关注遭受犯罪损害的相关人员的利益的维护。五是责任承担方式科学。在民事责任的承担上,根据具体案件区分主犯、共犯和从犯,各自承担各自的个别民事责任,并需承担补充民事责任(即连带责任),补充赔偿责任依照主犯—共犯—从犯的顺序进行执行,已承担补充责任的犯罪人获得追偿的权利。这不仅有助于犯罪人之间赔偿责任的清晰明确科学分配,而且有利于被害人切实获得赔偿。六是专编规定民事责任,专门统一、详细全面。《修正刑法典》采取专编专章的体例规定犯罪人的民事责任,在世界各国尚属于少数。这种专编的形式将犯罪人的民事责任规定得既详细又全面。这充分体现了对被害人权益的关注和保障,既有利于对犯罪人的惩治,也有助于对犯罪的遏制,更有助于社会关系的修复,对于整个社会的安定有序助益良多。从总体上看,菲律宾刑法典中的民事责任条款的规定使得刑事法与民事法由冲突走向融合,并体现了对被害人的损失尽可能全面恢复的理念。[31]这或许是今后刑法发展的重要方向之一。

二、个罪规定详细全面

菲律宾《修正刑法典》对各个罪名的规定详细全面,从以下方面可略见一斑。

第一,在体例安排上,个罪类别划分详细。《修正刑法典》第二册下设十四编,每编规定一类犯罪。在重要的法益上,同一大类的犯罪划分为多编分别予以详细规定。这使得同一大类的犯罪规定更加全面,更有力地惩治犯罪,更有力地保护重要法益。例如,第二册第一编是危害国家安全与违反国家法律之犯罪,其中规定了违反国家法律之犯罪,而第二编接着规定违反国家基本法之犯罪,充分显示出国家法律之不可侵犯性和重要性。又如,社会公共秩序和公共利益是社会公共生活的前提和基础,也是社会公共生活追求的目标,社会公共道德更是社会公众应当遵守的社会公共生活规则。社会公共秩序、公共利益和公共道德对于社会公共生活具有重要意义。因而,《修正刑法典》以三编的内容分别规定危害公共秩序罪、危害公共利益罪、危害公共道德犯罪。再如,人的生命、自由与安全具有至高无上的重要性,《修正刑法典》也以三编的内容分别规定侵犯人身罪、侵犯人身自由与安全罪、侵犯个人公民身份罪等。

第二,在罪名设置上,个罪设置详细全面。《修正刑法典》对同一类别的个罪规定非常详细、罪名的设置非常全面。例如,第二册第八编第二章规定的伤害罪,其下设置五个条文分别规定伤残罪、重伤罪、给予有害食品或饮料罪、次重伤害罪、轻微伤害罪和虐待罪。这种根据伤残程度设置具体罪名的方式对不同程度的伤害罪予以详细全面规定,能够较有针对性地惩治不同伤害程度的伤害罪。又如,第二册第九编第二章第三节规定的威胁罪和胁迫罪,其下以八个条文分别规定严重威胁罪,轻微威胁罪,其他的轻微威胁罪,严重强迫罪,轻微强迫罪,其他类似强迫罪,使用暴力或威胁促使、保持和禁止资金或劳动力结合罪。根据威胁的程度或胁迫的程度,将威胁罪和胁迫罪设置为八个具体的罪名,相对全面详细。

第三,在具体个罪上,要件列举详细全面。综观《修正刑法典》,在具体个罪的规定上,每一个具体罪名的行为主体、行为方式、行为对象、危害结果等要件规定得相对细致、全面。例如,第229条进入他人住所或公共建筑物或宗教建筑物抢劫罪。本罪以两款分别规定不同行为方式的犯罪,(a)款列举4项不同的途径进入被抢劫的住所或建筑物而构成的犯罪,(b)款列举两项犯本罪的行为方式。又如,对重伤罪损伤结果的规定,即伤害、殴打、袭击他人而造成以下伤害的即构成重伤罪,一是致使被害人成为精神病人、弱智者、性无能者或盲人的;二是致使被害人丧失说话、听觉、嗅觉功能或失去一眼、一手、一脚、一胳膊、一腿或上述部分失去效用或丧失日常工作能力的;三是致使被害人残疾或失去身体某一部分、身体某部分功能丧失、生病或90天以上不能从事日常工作的;四是致使被害人生病或失去劳动能力30天以上的。这样详细全面列举犯罪行为主体、行为方式、行为对象、危害结果等的具体罪名规定,能够全面掌握和理解具体罪名,也有利于具体犯罪的认定。

三、专门规定道德犯罪

《修正刑法典》的又一极具特色之处就是其中规定违反公共道德犯罪或与道德相关的犯罪。第二册第六编的编名即为“危害公共道德犯罪(Crimes Against Public Morals)”,第十一编的编名即为“侵犯贞节罪(Crimes Against Chastity)”。仅仅从两编的编名就能够大致看出其中所规定的犯罪的性质。“公共道德(Public Morals)”“贞节(Chastity)”等这些关键词汇透露出所规定犯罪的道德性。值得注意的是,此处之“道德”稍不同于我们日常区分于法律之“道德”,但也似乎没有本质上的区别。

第六编之下设有两章,第一章是游戏罪和赌博罪,所规定的是赌博罪、进口、出售和持有彩票或彩票广告罪、体育竞赛中的赌博罪、非法赛马罪、非法斗鸡罪。这些罪名大致类似于我国刑法中规定的赌博罪,但也有较大区别。第二章是侵犯公序良俗罪(Offenses Against Decency and Good Customs),其中规定的宣传不道德学说罪和流浪罪特别是宣传不道德学说罪具有明显的道德性质。

第十一编第一章规定的通奸罪和姘居罪具有更为明显的道德性质。《修正刑法典》第333条规定通奸罪,即“任何已婚妇女与其丈夫之外的男性发生性关系和与其发生性关系之男人明知对方为已婚妇女,均犯通奸罪,即使婚姻后来被宣布无效……”;第334条规定姘居罪,即“任何丈夫在令人反感的情况下留宿妻子以外的其他女性于夫妻共同住处或者与妻子以外的女性发生性关系或者在其他地方同居的,处……”这里所规定的“通奸罪”和“姘居罪”与我们通常意义上所说的通奸和姘居并无二致。通奸与姘居在很大程度上是当事人双方的道德问题。

由此观之,菲律宾在个别犯罪问题上采用的是以刑法来应对道德的缺失、败坏和沦丧。这是其极具特色之处,也是我国刑法所不采的。这样的规定的理论基础和实际效果值得进一步研究。

四、专章规定过失犯罪

《修正刑法典》第十四编规定准犯罪,其下单设一章规定过失犯罪。在这一章下并没有诸多过失犯罪的条文,而只有一个条文,即第365条规定轻率和疏忽行为,没有规定具体的过失犯罪的罪名、罪状和法定刑。然而,我国刑法往往在相应的故意犯罪后规定相应的过失犯罪,与故意犯罪一样规定过失犯罪的罪名、罪状和法定刑。这是菲律宾《修正刑法典》又一特色,也是与我国刑法不同之处。

本章仅规定第365条轻率和疏忽行为,分为9款,第1款至第4款规定过失犯罪的形式及相应刑罚,第5款至第9款规定本条的例外情形、特定情况下认定过失犯罪应考虑的因素、判处刑罚应考虑的因素和遵循的原则。第1款规定,如果行为人故意违反法律,实施不计后果的轻率行为在构成重罪、次重罪和轻罪情况下分别处以相应的刑罚。第2款规定,如果行为人由于轻微的轻率或疏忽行为而构成重罪和次重罪情形下处以相应的刑罚。第3款规定,如果行为人实施过失犯罪仅仅导致财产损失时,处以相应的罚金。第4款规定,如果行为人故意实施轻微的轻率或疏忽的不法行为时,处以相应的刑罚。本条第1款和第4款规定的轻率和疏忽行为是对相应的结果有认识的过失,具有过于自信的过失的性质,类似于我国刑法中的过于自信的过失;本条第2款规定的轻率和疏忽行为具有疏忽大意的过失的性质,类似于我国刑法中的疏忽大意的过失。

本条第5款规定,对于行为人实施的轻率和疏忽的过失犯罪行为,法院在判处刑罚时不需要考虑第64条规定的刑罚适用规则,而进行“合理目的”的自由裁量。本条第6款规定了两种不适用本条相关规定的情形,一是行为人的刑罚等于或低于本条第1款、第2款规定的刑罚时,二是行为人的轻率和疏忽行为违反汽车法并造成一人死亡的。第7款规定,在认定行为人非恶意蓄谋的轻率行为时,法院应综合考虑行为人的职业、智力水平、身体状况以及其他相关的人物、时间和地点因素。第8款规定,由于缺乏预防措施的轻微的轻率行为导致的即将发生的损害既不是直接造成的也不是明显的危险造成的。第9款规定,如果罪犯在犯罪现场,其能够为受害方提供其所能够提供的帮助而未提供的,法院加重对罪犯的惩罚,对其“处以比本条规定重一等级的刑罚”。

与我国刑法相比,菲律宾《修正刑法典》在规定过失犯罪上的特色表现在以下方面:第一,以专编专章的形式规定过失犯罪。《修正刑法典》在第二册第一编至第十三编规定的具体犯罪中基本上是故意犯罪,几无涉及过失犯罪的罪名;所有过失犯罪均囊括于第十四编。第二,《修正刑法典》仅规定过失犯罪的形式及相应的刑罚,未规定具体罪名。第365条具体规定了三种情形下的轻率和疏忽行为构成的过失犯罪并规定分别构成重罪、次重罪和轻罪时的刑罚。第三,在对过失犯罪判处刑罚时,法院不遵循具有影响刑罚的情节的刑罚适用规则,具有较大的自由裁量权。

第四节 菲律宾刑法典主要瑕疵

如前一节所介绍的,菲律宾《修正刑法典》拥有诸多特色,尤其是在刑法典形式创新方面。但正如硬币之两面,菲律宾《修正刑法典》也伴随着某些瑕疵。

一、宗教色彩浓厚,注重保护宗教利益

菲律宾刑法的宗教色彩较浓厚。这可以在菲律宾刑法条文规定上找到根据。首先,菲律宾刑法注重宗教(牧师)的作用,特别是宗教的教导和感化作用。这应该与其国家宗教文化有关。在刑法典的相关规定中有较多的体现。例如,在第80条规定的未成年罪犯延迟宣判制度中,当未成年人犯重罪或次重罪后,法院将未成年人交托给相关的机构,但要求法院必须考虑未成年人本人、父母或近亲属的宗教信仰,以使其被交托给他们所信仰的教派。又如,第82条规定,为了减轻死刑犯的痛苦,在死刑布告发布后至执行死刑前的间隔期间应尽可能应其所要求为其安排所信仰的宗教的神父或牧师参加其生命的最后一刻。再如,第84条规定的死刑执行的目击人员中就有提供帮助的牧师。这些规定充分展现了菲律宾对宗教人员的尊重与宗教功能和作用的重视。

其次,菲律宾刑法特别注重保护宗教利益。无论是对宗教信仰自由、宗教人员的宗教感情、宗教人员的人身权利还是宗教建筑物和宗教场所,刑法条文都有较为详细的规定。第132条、第133条分别规定妨碍宗教信仰罪、侵犯宗教情感罪,对于公职人员或雇员妨碍宗教仪式、亵渎宗教的行为予以惩治;第299条规定进入他人住所或公共建筑物或宗教建筑物抢劫罪,本条专门列举了对于进入宗教建筑物及其附属建筑实施抢劫的处以相应的刑罚;从“1997年反强奸法案”对强奸罪所作的修改可以看出,在修改后的第266B条第6款列举了十类处以死刑的加重情节,其中就包括对于明知是从事合法的宗教职业或行业的尼姑(religious)实施强奸的情节。从这些规定可以看出菲律宾刑法极其强调对宗教的保护,强化了对宗教利益和宗教人员的保护。

最后,在菲律宾刑法中也不可避免地存在着宗教与法律相冲突的个别情况。当宗教与法律冲突时,法律稍占优势。例如,第352条规定举行非法婚姻仪式罪,对于牧师或教士或民间权威机构执行或批准非法婚姻仪式的,依据《婚姻法》相关规定给予处罚。这就是在宗教与法律在批准非法婚姻仪式问题上相冲突时,《婚姻法》将成为定纷止争的标准。

总而言之,无论从相关条文的具体内容还是其精神实质来看,菲律宾刑法的宗教色彩都较为浓厚。

二、条文繁杂累赘,逻辑性协调性欠缺

法律条文需要简练,条文之间需要具有很强的逻辑性,这样才能避免法律条文的繁杂和累赘,避免条文之间产生冲突,保证法律条文之间良好的协调性,这也是正确理解和准确适用具体法律条文的前提。任何法律条文只要不简洁、简练或言简意赅,就必然出现部分条文或条文的部分的多余和累赘,法律条文之间的逻辑性就必定有所欠缺,法律条文所要表达的真实意图就肯定会打折扣,法律条文的具体适用就会受到影响。

菲律宾《修正刑法典》也存在这方面的问题。其所规定的内容繁杂累赘,不甚简练,条文之间的逻辑性和协调性也较欠缺。

第一,从编排体例看,编、章、节的内容编排设置存在重复累赘、相互冲突和不合逻辑之处。首先,在各编内容安排上,各编之间存在重复或累赘。各编内容设置不合逻辑,分类标准不一。例如,仅从菲律宾《修正刑法典》各编编名看,第一册第二编规定刑事责任主体,第三编转而规定刑罚,第四编又回到刑事责任上规定刑事责任之消灭。在刑法上,刑事责任与刑罚是两个不同的概念,理应分开规定,《修正刑法典》由“刑事责任主体”到“刑罚”再到“刑事责任之消灭”的编排设置就有问题。又如,第二册第一编规定危害国家安全罪与违反国家法律之犯罪,第二编规定违反国家基本法之犯罪。其中,“违反国家法律之犯罪”是否能够包括“违反国家基本法之犯罪”,如果包括,第二编规定“违反国家基本法之犯罪”是否多余?再如,第八编规定侵犯人身罪,第九编规定侵犯人身自由与安全罪,第十一编规定侵犯贞节罪。人身权利包括人身自由和人身安全,《修正刑法典》分两编规定侵犯人身罪和侵犯人身自由与安全罪就没有必要,两编实可用一编内容进行规定。另外,通奸、姘居、强奸、猥亵、诱奸、诱拐妇女等犯罪侵犯的法益不是被害人的人身权利而仅仅是贞节吗?在人身权利下面再区分贞节的实际意义何在?各编之间法益分类的标准是什么?其次,在各章之间也存在同样的问题。例如第二册第四编规定危害公共利益罪,其中第一章规定伪造罪,第二章规定其他伪造罪。试问,伪造罪与其他伪造罪是什么关系?二者不是同样是伪造吗?只是伪造的对象不同而已。那么,这两章的区分标准为何?分开规定有何必要?又如,第二册第九编规定侵犯人身自由与安全罪,下设三章,其中第三章规定发现和泄露秘密罪。发现和泄露秘密与人身自由与人身安全的关系似乎不那么紧密,这样的设置导致条文整体的逻辑性欠缺,实属无益。此外,此类问题在各节之间也并不少见。

第二,从条文设置看,各条文之间相互涵盖重叠,周延性不足。例如,第二册第六编第一章规定游戏罪和赌博罪,下设五个条文分别规定赌博罪、进口、出售和持有彩票或者彩票广告罪,体育竞赛中的赌博罪,非法赛马罪,非法斗鸡罪。这里的赌博罪本来已经涵盖了体育竞赛中的赌博罪、非法赛马罪和非法斗鸡罪,后面这三种犯罪就是赌博罪的一种表现形式。然而,如此规定只会使得各条文之间出现重叠和冲突,进而导致条文的涵盖范围有限、条文的周延性不足。试问,如果有人斗牛、斗猪、斗狗,是否还需要在非法赛马和非法斗鸡之外规定非法斗牛罪、非法斗猪罪和非法斗狗罪等?

第三,从个罪内容看,具体犯罪的行为主体、行为方式、行为对象、行为的时间、地点、主观目的、客观后果等列举详细,但不免重复或遗漏,导致理解和适用上的困难。例如,第248条规定的谋杀罪,其下列举了谋杀犯罪伴随的六种情形,对谋杀犯罪的行为方式、行为的特殊时期、地点、行为人的主观目的、客观后果等进行了详细列举。其中,第二种情形“基于赏金、报酬或承诺而实施的”与第五种情形“有明显预谋的”就有重复。基于赏金、报酬或承诺而实施的谋杀犯罪的行为人往往就带有明显的预谋。第三种情形和第四种情形分别规定“行为人通过决水、放火、投毒、爆炸、海难、使船只搁浅、火车出轨、袭击街车或火车、坠机来犯罪,或利用机动车辆以及其他大规模损耗和破坏的方法犯罪的”“行为人在前项所列的灾难实施犯罪的行为,或在地震、火山爆发、暴风、流行性疾病或其他社会灾难发生时实施犯罪行为的”。其中,第五种中的“行为人在前项所列的灾难实施犯罪的行为”就实属多余。第三种情形所列举的就不能包括行为人通过使用自行车等靠人力驱动的装置犯罪的情形,第五种情形所列举的就不包括行为人在暴雨、暴雪、冰雹、极端炎热等恶劣天气下实施犯罪的情形。其实,第四种情形和第五种情形分别用“行为人利用或制造人为灾难或事故实施犯罪的”和“行为人在发生自然灾害或社会性灾害时实施犯罪的”就能很好地涵盖所有情形,逻辑性和协调性明显增强,理解和适用上也能够避免不必要的困难。

三、道德与法混杂,犯罪圈设置不合理

犯罪圈与刑罚圈的设置是刑法的两个核心问题。犯罪圈的大小取决于政治、经济、文化、刑事政策等诸多因素。合理的犯罪圈的设置不仅关系到刑法理论的研究,更关系到刑法实务适用,关系到刑法功能和机能的充分而有效发挥。合理的犯罪圈的设置是一项综合工程,不仅要处理好刑法与其他法律的关系,还要处理好刑法与本国政治、经济、文化、科技等诸多因素的关系,也要处理好道德与法律特别是刑法的关系。如果未能处理好道德与刑法的关系,就很可能将属于道德调整的内容纳入刑法的范畴,成为刑法的调整对象。这是不必要的,也无任何助益,更不可能取得所欲想的效果。

菲律宾刑法就存在这方面的问题。在菲律宾刑法条文和具体罪名的字里行间都充满了道德的气息,公共道德、个人道德等与刑法相互交织、互相混杂。将道德范畴的个别事项纳入刑法调整的轨道,就必然导致犯罪圈的设置出现不必要的扩张,犯罪圈的设置不甚合理也就“水到渠成”。刑法的任务或目的是保护法益而不是维护社会伦理的已在理论和实务界占据通说地位。[32]然而,菲律宾在此问题上坚持刑法是维护社会伦理秩序的法律。这是菲律宾刑法将类似于通奸、姘居规定为犯罪的根本原因。

菲律宾《修正刑法典》第二册第六编的编名就是危害公共道德犯罪。且不说本编之下的具体犯罪,单单这一编名中的“公共道德”一词就让人质疑该编所规定的犯罪是否含有违反道德的行为。确实不假,本编之下除规定违反刑法而应受到刑罚惩罚的犯罪外,还规定了违反一般道德的“道德犯罪”,包括宣传不道德学说罪、流浪罪等。第二册第十一编的编名为侵犯贞节罪。“贞节”一词的伦理道德意味太过浓重。本编第一章即第333条与第334条分别规定通奸罪和姘居罪。通奸与姘居在相当大程度上是与个人伦理道德相关的问题,很难说是刑法调整的对象,有伦理道德去调整就已足够,无须动用具有“最后防线”性质的刑法。再者,菲律宾《修正刑法典》第344条之规定,“除非被告配偶提起控诉,否则对通奸罪和姘居罪不起诉”。根据这一规定,通奸罪和姘居罪属于自诉案件,刑法对这两罪的态度是“消极预防”而不是“积极出击”。既然如此,有何实质理由将通奸与姘居规定为犯罪呢?刑法干预通奸和姘居的正当性何在?此外,《修正刑法典》第275条规定遗弃处于危险中的人员罪和遗弃受害人罪。这是典型的“见危不救”犯罪化的规定。“见危不救”是否犯罪化在我国已经进行过多次激烈的讨论,最终立法机关还是未将其规定为犯罪。究其原因,刑法不能干预道德领域的行为,不能用刑法强制人们遵守道德。

刑法不是万能的,刑法只能在特定的范围内发挥其作用。在这一范围之外,刑法要么“失灵”,要么变成“洪水野兽”。“刑罚的目的仅仅在于:阻止罪犯再重新侵害公民,并规诫其他人不要重蹈覆辙。”[33]既然没有侵害公民,行为人的行为就不应该确定为犯罪并判处刑罚,因为这并不能取得应有的效果。菲律宾刑法将属于伦理道德范畴的内容纳入其中,正是刑法万能主义和刑法工具主义的做法。这显然模糊了刑法与道德的界限,刑法僭越了道德的领地,从而使得伦理道德与刑法混杂。犯罪圈设置在这里出现了不必要的扩张,其不合理性显而易见。

四、规定过于详细,自由裁量空间狭小

自由裁量权是法官判案必不可少的权力,其前提是法律条文需要留下一定的自由裁量的空间。法律不能规定得过于详细和具体,而要追求一定的一般性和抽象性。一方面,刑法是正义的文字表述,而正义却有一张普罗透斯(proteus)似的脸,为了在具体案件中实现正义,就需要法律使用抽象性和一般性的概念;另一方面,刑法规定得越具体,外延就越窄,漏洞就越多。[34]这样一来,司法人员的自由裁量余地便越小。

前已述及,菲律宾刑法的一大特色就是规定详细全面,特别是个罪列举方面。这导致其自由裁量空间过于狭小。这主要表现在两个方面。第一,定罪的自由裁量空间狭小。菲律宾《修正刑法典》对具体个罪的内容规定得很详细,尤其是在行为方式、行为对象、行为的时间、地点、危害后果等方面。然而,社会生活是多变的,具体案件也是纷繁复杂的,刑法规定得越详细,其遗漏的就越多,涵盖的范围就越小。例如,第14条规定了20种加重刑事责任的情节,其中第18项为非法侵入犯罪,也就是非法侵入犯罪需要加重刑事责任。其后列举了非法侵入的方式,“罪犯通过破坏墙壁、屋顶、地板、门窗而进入的为非法侵入”,即只要是这几种方式进入的均可认定为非法侵入。但是,其他方法就不能认定为非法侵入吗,如伪造钥匙侵入?又如,第195条至第199条分别规定赌博罪,进口、出售和持有彩票或者彩票广告罪,体育竞赛中的赌博罪,非法赛马罪,非法斗鸡罪。第195条详细列举了赌博罪的行为方式,其后又分别规定体育竞赛中的赌博罪、非法赛马罪和非法斗鸡罪,后面这三种犯罪就是赌博罪的一种表现形式。当行为人以第195条列举的方式实施犯罪时很容易认定为赌博罪,当行为人非法赛马、非法斗鸡时很容易认定为非法赛马罪、非法斗鸡罪。然而,当行为人非法斗牛、斗猪、斗狗时怎样定罪?这就显现出了法条规定得太过详细而导致的弊端,即由于规定过于详细,留给司法人员的自由裁量空间有限,当出现法条未予以详细规定的新情况时无法定罪的局面。

第二,刑罚的自由裁量空间狭小。刑罚需要有合理的幅度,这是由社会生活的多样化和具体案件的复杂化决定的。社会生活纷繁复杂,具体案件的情节各式各样,只有刑罚保持一定的伸缩性才能更好地应对瞬息万变的社会和复杂多样的案件情节。在合理的刑罚幅度内,司法人员才能根据案件的具体情况选择适当的刑罚,也才能在千变万化的具体案件中实现普遍的正义。菲律宾《修正刑法典》在刑罚方面的缺陷就是其留给司法人员的自由裁量空间较小,司法人员的自由裁量权的运用受到限制。这具体表现在两个方面。一是刑事责任主体的刑罚适用及其分等级的规定的合理性有所欠缺。《修正刑法典》第一册第四章第一节规定了各类刑事责任主体适用的刑罚,首先将犯罪分为既遂犯、受阻犯罪、未遂犯,再在各类犯罪之下分主犯、共犯和从犯,分别适用各自等级的刑罚。主犯适用重罪刑罚。对重罪既遂适用重罪刑罚;受阻犯之主犯和未遂犯之主犯参照既遂犯的法定刑分别轻一等级或两等级处罚;各类犯罪之共犯和从犯参照本类犯罪之主犯分别轻一等级或两等级处罚。此处对于未遂犯之主犯、受阻犯之主犯的处罚参照既遂犯轻一等级或两等级的规定似乎有将刑罚固定化的嫌疑。为何对于未遂犯之主犯、受阻犯之主犯的处罚要参照既遂犯轻一等级或两等级?为何对于未遂犯之主犯、受阻犯之主犯的处罚只能参照既遂犯轻一等级或两等级?一般情况下,未遂犯或受阻犯的危害性确实小于既遂犯,但在某些情况下某些未遂犯或受阻犯的危害性并不亚于既遂犯。这样硬性规定其刑罚适用只会束缚司法人员的手脚,致其自由裁量的空间所剩无几。二是具体个罪规定的绝对确定期刑较多。在菲律宾刑法中,规定绝对确定的法定刑的罪名主要在杀人犯罪、绑架犯罪、强奸犯罪、纵火犯罪等方面,其规定的刑罚主要为流放、无期徒刑和死刑三种;所涉及的相关条文主要为第247条、第267条、第321条、第326A条、第334条、第335条,所涉及的法案主要包括1980年《对<修正刑法典>第320条关于纵火罪的修改》、“1997年反强奸法案”等。在面对此类犯罪时,司法人员毫无自由裁量的空间,只能判处相应的绝对确定的法定刑。限制司法裁量权可以通过立法和司法两方面的限制来实现;在立法上应当给法官行使自由裁量权留有余地,司法上应当对这一权力的行使作出具体操作上的规定并从程序上予以规范化。[35]因此,法官的自由裁量权并不能仅仅从立法上进行限制,而应从立法、司法及程序上予以综合全面的规定。况且,仅仅从立法上对法官自由裁量权进行限制只会给司法带来诸多困境。

五、民、行杂糅其间,刑、民、行界限模糊

虽然每一门学科都不足以自足,但每一门学科都有一定的独立性。学科之间都有一定的交叉但又有一定的界限,每一门学科都需要保持相对的独立性以确保自身的发展。

菲律宾刑法中规定了较多的本应由民事法律和行政法律规定的内容。在民事法律方面,如第一册第五编以专编形式规定的民事责任、第319条规定的转移、出售或抵押已被抵押的动产罪,事实上,这些内容可以由民事法律予以规定,特别是第319条规定的转移、出售或抵押已被抵押的动产罪。这完全是民事法律调整的对象,而不需要刑法予以规定。在行政法律方面,菲律宾刑法中的行政性规定主要包括“2004年反暴虐妇女儿童法案”中规定的保护命令、医疗保健服务者对虐待的反应、其他政府机构和地方政府部门的责任、反暴虐妇女儿童内部机构委员会、为受害者提供的必要方面和服务、罪犯的医疗服务和治疗、有关对暴虐妇女儿童案件作出反应人员的训练等;“2005年反对恐怖主义法案”中规定的反对恐怖主义委员会及其职能等。这些民事性法律规定和行政性法律规定虽然一方面有利于对犯罪行为作出迅速反应,对犯罪行为造成的损害进行快速综合处理;但从另一方面来看,民事性规定和行政性规定过多反而模糊了刑法与民事法律和行政法律的界限,不利于界分刑法与民事法律和行政法律。

对于刑法学科的独立发展而言,保持刑法相对于其他法律的独立性实属必要;对于刑法学的理论研究而言,分清刑法与其他法律的界限不无必要;对于刑事司法实务而言,清晰刑法与其他法律的“疆域”确也必要。因而,在我们看来,菲律宾刑法中杂糅的民事性法律和行政性法律不仅模糊了刑法与民事性法律和行政性法律的界限,而且不利于刑法学科的独立发展、刑法学理论的研究和刑事司法实务的开展。

第五节 中国刑法与菲律宾刑法之比较

中菲两国刑法具有较多共同之处,但也存在一些差异。对中菲两国刑法进行比较研究对于促进两国刑法学界的沟通与交流、两国刑事法治建设、两国刑事司法实务发展都具有重要的意义。对两国刑法加以比较研究,能够为两国刑法相互借鉴、取长补短,最终促进两国刑法理论与实务的共同进步和发展。下面拟从体系结构和基本原则、立法技术、立法内容等方面对两国刑法进行比较研究。

一、关于体系结构之比较

在体系结构上,中国刑法典分为总则和分则,附有附则,采用了“编、章、节、条、款、项、目”的形式,菲律宾刑法典也分为总则和分则,附有附则,采用了“册、编、章、节、条、项”的形式。因此,“编、章、节、条、款、项”是两国刑法共同采用的形式。中菲两国刑法都按照一定标准,如犯罪所侵犯的法益及其轻重对各章犯罪按照一定顺序排列,中菲两国刑法所包含的章节数量大致相同。此外,两国刑法在结构体系上存在一些差异,主要体现在以下方面。

首先,总则规定的内容的差别。我国刑法总则设五章,分别规定刑法的任务、基本原则和适用范围、犯罪、刑罚、刑罚的具体运用、其他规定。“其他规定”主要对某些术语的含义作出规定,如公共财产的范围,公民私人所有财产的范围,国家工作人员的范围,司法工作人员的范围,重伤、违反公家规定之含义,首要分子的范围,告诉才处理的含义,以上、以下、以内之界定等。菲律宾刑法总则设五编,分别规定犯罪和影响刑事责任之情形、刑事责任主体、刑罚、刑事责任之消灭、民事责任。从两国刑法总则规定的内容来看,我国刑法囊括的内容较广泛,包括犯罪、刑罚及其具体运用等,而菲律宾刑法却主要集中于规定犯罪的刑罚与刑事责任的内容。菲律宾刑法对犯罪的刑罚与刑事责任规定得非常详细,这是其极具特色的方面。这反映了两国不同的立法思想和立法技术,是与两国刑法文化相适应的。因此,中菲两国在总则上具有可资借鉴之处,菲律宾刑法可以借鉴我国刑法总则规定内容的广泛性,我国刑法可以借鉴菲律宾刑法总则中有关刑罚与刑事责任的规定。值得一提的是,菲律宾刑法总则中还规定有犯罪人的民事责任,这也是我国刑法需要借鉴之处。

其次,关于刑法分则各章犯罪的分类和排列。中国刑法各章犯罪以犯罪的同类客体为分类的依据。犯罪的同类客体就是犯罪所共同侵犯的同一个方面的社会关系,如国家安全、公共安全、财产权利、人身权利等。根据犯罪同类客体的不同,我国将犯罪划分为十类,分设十章予以规定。我国刑法分则的犯罪的分类方法标准统一、逻辑清晰、科学合理。菲律宾刑法分则设十四编,分别规定危害国家安全罪与违反国家法律之犯罪、违反国家基本法之犯罪、危害公共秩序罪、危害公共利益罪、有关鸦片和其他禁止毒品罪、危害公共道德犯罪、渎职犯罪、侵犯人身罪、侵犯人身自由与安全罪、侵犯财产罪、侵犯贞节罪、侵犯个人公民身份罪、侵犯名誉罪、准犯罪。从菲律宾刑法分则各章犯罪来看,其分类标准是不统一的,有些编规定的犯罪相互之间有重叠或不周延的地方。这导致分则各编的内在逻辑矛盾,各编犯罪之间丧失应有的逻辑性和协调性。例如,第一编规定的危害国家安全罪与违反国家法律之犯罪与第二编规定的违反国家基本法之犯罪之间存在重叠之处,第八编规定的侵犯人身罪与第九编规定的侵犯人身自由与安全罪似乎有交叉的地方。因此,菲律宾刑法分则各编规定的犯罪在分类标准和排列顺序上需要予以完善。

二、关于立法技术之比较

立法技术直接关系到司法实务中法律的准确适用。因此,立法技术需要科学合理,这样才能为便利司法实务提供条件。中菲两国刑法的立法技术具有相似的一面,也有不相同之处。

(一)罪名问题

首先,中菲两国刑法中的具体条文是否标明罪名不同。我国刑法典在具体条文中并没有标明罪名,罪名交由司法机关确定。为了统一认定罪名,截至2011年,最高人民法院、最高人民检察院已联合发布了五个《最高人民法院、最高人民检察院关于执行<中华人民共和国刑法>确定罪名的补充规定》,对在司法实践中确定罪名起到了重要作用。然而,在菲律宾刑法典中,具体条文标明了罪名,各条文采取的是这样一种规定方式,即“第×条××罪——×××(罪状和法定刑)”。这是菲律宾刑法与我国刑法的一个不同之处。从罪刑法定主义的角度而言,包括罪名、罪状、法定刑等在内的内容都属于刑法应当明文规定的范围,否则不能对犯罪人施以刑罚。只是条文中规定罪名的重要性不及罪状和法定刑,因为罪状中包含有罪名,罪名可以从罪状中归纳概括出来。但是,从严格意义上的罪刑法定原则来说,具体条文中应当标明罪名。因此,我国刑法需要借鉴菲律宾刑法,在具体条文中标明罪名。这不仅是罪刑法定原则的必然要求,也有助于司法机关在司法实务中准确适用罪名。

其次,罪名的设置及其标准问题。罪质和犯罪构成是我国刑法设立罪名的标准,不同的罪质和犯罪构成设立不同的罪名。罪质和犯罪构成是内容与形式的关系,以此为标准设立罪名正确处理了罪名与罪质的关系,是科学合理的。然而,在设立罪名及其标准上,菲律宾刑法显得过于杂乱,即没有统一的标准。如有些条文以行为的对象、行为方式或行为的特定地点等为标准设立罪名。例如,第十编第一章规定抢劫罪的一般规定,其中第294条至303条分别规定对人实施暴力或胁迫之抢劫罪、在无人居住地抢劫或团伙抢劫致人伤害罪、拦路持枪抢劫罪、暴力或胁迫订契约之抢劫罪、进入他人住所或公共建筑物或宗教建筑物抢劫罪、在无人居住地团伙抢劫罪、在无人居住地或私人建筑物抢劫罪、抢劫无人居住地或私人建筑物的谷物、水果或柴火罪等。实际上,这些罪名是可以在高度抽象的类型化研究中进行概括成抢劫罪,将特定地点、特定行为方式、特定行为对象作为该罪的情节。由此可见,菲律宾刑法在罪名的设置及其标准问题上需要予以完善。

(二)罪状问题

总体而言,我国刑法对罪状的描述较为具体,但尚存在较多罪状规定得过于简单和原则。例如,第232条规定的故意杀人罪,罪状为“故意杀人的”和“情节轻微的”;第234条规定的故意伤害罪,罪状为“故意伤害他人身体的”“犯前款罪,致人重伤的”和“致人死亡或以特别残忍的手段致人严重残疾的”。类似这些高发多发的常见犯罪,其罪状描述相对较为简单和过于笼统,不够细致。菲律宾刑法典对罪状的描述也存在这个问题,即较多犯罪具体条文中的罪状描述并不够具体和详细。例如,第249条规定杀人罪,具体内容为“行为人在第246条所规定的情形下杀害他人且没有出现前条所列的情形的,处以有期徒刑”;又如,第262条规定伤残罪,其内容为“故意毁伤他人,使他人丧失部分或全部器官,或者毁伤他人重要生殖器官的,处以有期徒刑至无期徒刑;其他故意造成他人伤残的,处以中间幅度和最高幅度的监禁”。故意杀人罪和故意伤害罪是关系个人生命健康的重要罪名,对此类犯罪本应详细区分具体情况,对犯罪行为的不同情形作出具体规定。虽然两国的刑法在总体上对罪状都没有较为详细的规定,但类似上述情形的犯罪条文还是值得进一步完善的,这是罪刑法定原则和罪刑相适应原则的必然要求。

(三)法定刑问题

首先,两国刑法在法定刑模式上都采用了相对确定的法定刑。相对确定的法定刑的优点在于,司法人员可以根据犯罪的具体情节和犯罪人的具体情况,在所给定的法定刑幅度内选择恰当的刑罚,做到罪刑相适应。但是,无论是我国刑法还是菲律宾刑法都存在一些绝对确定的法定刑条文。例如,我国《刑法》第121条中规定的劫持航空器罪的条文的后段规定“致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的,处死刑”;第239条规定的绑架罪在第2款规定“犯前款罪,致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的,处死刑,并处没收财产”。在菲律宾刑法中同样有一些绝对确定法定刑的条文。例如,第246条规定杀亲罪,“杀害自己婚生或私生的父母或子女,或任何直系尊亲属或直系卑亲属,或配偶的行为构成杀亲罪,处以无期徒刑或死刑”;又如,第267条规定绑架罪和严重非法拘禁罪,第1款规定,“绑架、拘禁或者通过其他手段剥夺他人人身自由的,处以无期徒刑至死刑……”第2款规定,“不具有上述任何一种情形,但以从被绑架者或被拘禁者或其他人手中诈取赎金为目的而实施绑架或拘禁行为的,同样处以死刑”。由此可见,中菲两国刑法中都存在一些绝对确定法定刑的条文,这使得在司法实务中对这些犯罪难以完全做到罪刑相适应。所以,两国都需要在刑法立法中尽量减少绝对确定法定刑条文,乃至所有犯罪都配置相对确定的法定刑。

其次,具体条文是否都有独立的法定刑。我国刑法分则的具体条文基本上都有独立的法定刑,但也有少数条文没有配置法定刑。较为典型就是第289条规定的聚众“打砸抢”,根据不同情形,分别依照第234条、第232条、第263条的规定定罪处罚。在菲律宾刑法中,也存在少量未规定独立法定刑的条文。例如,第184条规定提供虚假证人证言犯罪、第212条规定对公职人员行贿罪,这两条均只对罪状作出描述,在刑罚上仅分别规定“构成伪证罪并分别按本节各相应规定予以处罚”,“除不处以剥夺权利和中止公职以外,其他刑罚与前几条规定相同”,未规定具体刑罚。从某种意义上说,此类条文丧失了独立存在的意义,因为其本身并没有关于处罚的规定,而是需要参照其他条文;另外,在司法实践中也容易导致量刑的不准确和不公正,难以做到罪刑相适应。因而,中菲两国刑法都需要在为每一具体犯罪条文配置独立的法定刑方面作出努力。

三、关于重要罪名之比较

中菲两国刑法条文规定的罪名,有相当一部分是相同或相似的,有些罪名在我国刑法中有所规定而菲律宾刑法未作规定,有些罪名则是菲律宾刑法有所规定而我国刑法未作规定。鉴于两国刑法在某些方面存在一定差异,为了比较研究的方便,下面以我国刑法中各重要章规定的犯罪为线索,对中菲两国刑法中规定的重要罪名进行概括性的比较分析。

(一)危害国家安全犯罪

菲律宾刑法与我国刑法中的危害国家安全罪相对应的是第二册第一编危害国家安全与违反国家法律之犯罪。两国刑法都规定的犯罪有背叛国罪、间谍罪、叛逃罪。两国规定的不具体的犯罪有,我国刑法中的分裂国家罪,煽动分裂国家罪,武装叛乱、暴乱罪,颠覆国家政权罪,煽动颠覆国家政权罪,资助危害国家安全犯罪活动罪等,菲律宾刑法中的共谋与建议叛国罪、包庇叛国罪、煽动战争罪或给予报复动因罪、违反中立罪、与敌国通讯罪、普通海盗罪和公海上的暴动罪、特别海盗罪等。所不同的是,菲律宾刑法在本编中还规定有违反国家基本法之犯罪。

(二)危害公共安全犯罪

菲律宾刑法与我国刑法中的危害公共安全罪相对应的是第二册第三编危害公共秩序罪,但本编规定的具体罪名却与危害公共安全几无多大关系。例如,我国刑法在本章规定的是放火、决水、爆炸、投放危险物质、以危险方法危害公共安全犯罪、危险驾驶罪、破坏交通设施等破坏交通工具或交通设施类危害公共安全罪、危险物品危害公共安全罪、重大安全事故类危害公共安全罪。此外,我国刑法还将组织、领导、参加恐怖组织罪、资助恐怖活动罪规定在危害公共安全罪一章中。然而,菲律宾刑法在危害公共秩序罪一编中规定的却是谋反罪、暴乱罪和不忠罪;侵犯公众代表罪,包括侵犯立法机关和类似机关罪、侵犯议员豁免权罪;非法集会罪和非法结社罪;威胁、抵抗、违抗政府官员或其代理人罪;扰乱公共秩序罪;逃避服刑罪;服刑期间犯另一新罪。这些犯罪类似于我国刑法中的部分危害国家安全罪和妨害社会管理秩序罪。由此可见,中菲两国在“公共安全”和“公共秩序”的理解上存在某些不一致的地方。

(三)破坏社会主义市场经济秩序罪

菲律宾刑法中没有与我国刑法中规定的破坏社会主义市场经济秩序罪相对应的章节,只是第二册第四编危害公共利益罪有个别规定。我国刑法在本章中分八节规定生产销售伪劣商品罪,走私罪,破坏金融管理秩序罪,妨害对公司、企业的管理秩序罪,金融诈骗罪,危害税收征管罪,侵犯知识产权罪和扰乱市场秩序罪。菲律宾刑法在第四编规定有以下三类犯罪:第一,伪造罪,包括伪造菲律宾政府图章、总统签字或者印章罪,伪造货币罪,伪造国库券或者银行票据、债务和有价证券罪,进口和使用伪造或伪造票据、债务和有价证券罪,伪造立法、公用、商用或秘密文件罪和伪造无线电、电报、电话信息罪,伪造诊断书、荣誉证书或服务证书或类似证书罪,制造、进口和持有打算用于伪造犯罪之器具或工具罪;第二,其他伪造罪,包括冒用权力、职衔、头衔罪和不正当使用名字、制服和徽章罪、伪造罪;第三,欺诈罪,包括密谋罪、垄断罪和联合罪、工商业欺诈罪。由此可见,菲律宾刑法可以借鉴我国刑法有关经济类犯罪的规定对其经济类犯罪进行丰富和完善。

(四)侵犯公民人身权利、民主权利罪

菲律宾刑法中的第八编规定的侵犯人身罪、第九编规定的侵犯人身自由与安全罪、第十一编规定的侵犯贞节罪、第十二编规定的侵犯个人公民身份罪、第十三编规定的侵犯名誉罪与我国刑法中的侵犯公民人身权利、民主权利罪大致相对应。两国刑法规定的相同或相似的犯罪有故意杀人,故意伤害,过失致人重伤、死亡等,非法拘禁罪,绑架罪,拐卖,强迫劳动,强奸罪,猥亵罪,诽谤罪,重婚罪等。此外,我国刑法还规定了刑讯逼供、暴力取证等妨害司法类犯罪,公民宗教信仰类犯罪,侵犯公民个人信息类犯罪,干涉婚姻自由类犯罪,虐待、遗弃等犯罪;菲律宾刑法则规定有通奸、姘居、诱奸罪、堕落未成年人罪和卖淫罪、假冒出生罪、冒用公民身份证罪等。

(五)侵犯财产罪

菲律宾刑法中第十编规定的侵犯财产罪与我国刑法中的侵犯财产罪相对应。两国刑法规定的相同或相近的犯罪有抢劫罪、盗窃罪、侵占罪、诈骗罪、故意毁坏财产罪。我国刑法中规定有挪用型犯罪、破坏生产经营罪、恶意不支付劳动报酬罪;菲律宾刑法中还规定有强盗罪,逃债罪,转移、出售或抵押已被抵押的动产罪,纵火罪和其他毁坏性犯罪等。

(六)妨害社会管理秩序罪

菲律宾刑法中没有与我国刑法中规定的妨害社会管理秩序罪相对应的章节,而是分散规定于第三编、第五编和第六编中。我国刑法分九节规定扰乱公共秩序罪,妨害司法罪,妨害国(边)境管理罪,妨害文物管理罪,危害公共卫生罪,破坏环境资源保护罪,走私、贩卖、运输、制造毒品罪,组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪,制作、贩卖、传播淫秽物品罪。菲律宾刑法中与我国刑法本章规定的相同或相似的犯罪有扰乱公共秩序犯罪、有关鸦片和其他禁止毒品罪、赌博罪等。菲律宾还规定有游戏罪、侵犯公序良俗罪、发现和泄露秘密罪等。

(七)贪污贿赂罪和渎职罪

我国刑法第八章和第九章分别规定了贪污贿赂罪和渎职罪。菲律宾刑法中没有与我国刑法中规定的这两章相对应的犯罪,但在其第七编规定了渎职犯罪。我国刑法中主要规定了贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪等犯罪。值得注意的是,菲律宾在1960年制定并通过了《反渎职和腐败法案》,专门用于惩治渎职和腐败犯罪;1975年制定了《批准在贿赂和其他渎职案件中的行贿人和其礼品及其共犯免予起诉的决定》。因此,菲律宾刑法对于贪污贿赂犯罪和渎职犯罪的打击力度是很大的。

(八)危害国防利益罪和军人违反职责罪

我国刑法分则第七章和第十章分别规定了危害国防利益罪和军人违反职责罪。我国刑法在这两类犯罪上规定的具体罪名较多,有阻碍军人执行职务,阻碍军事行动,故意或过失提供不合格武器装备,聚众冲击军事禁区或军事管理区犯罪,伪造、变造、买卖、盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章罪,战时造谣扰乱军心罪,战时窝藏逃离部队军人罪等危害国防利益犯罪,还包括战时违抗命令隐瞒、谎报军情、拒传、假传军令罪,阻碍执行军事职务罪,军人叛逃罪,涉及军事秘密类犯罪,涉及武器装备类犯罪,涉及伤病军人、俘虏等军人违反职责罪。然而,在菲律宾《修正刑法典》中,没有与上述两章犯罪相对应的犯罪。

综观菲律宾刑法和中国刑法,在刑法理论、立法规定和司法实践等方面既有共通之处,亦有相异之点,两国刑法可谓各有所长各有所短。在立法体例上,菲律宾刑法由册、编、章、节、条、款、项组成,体例科学、严谨。在具体内容上,菲律宾刑法在刑罚的结构和种类、刑罚适用规则、刑罚的执行、犯罪行为人的民事责任、具体罪名的规定、过失犯罪的规定、道德性质的犯罪的规定、相关犯罪的防控措施等方面具有独特性。在这些方面,中国刑法有效仿和借鉴的空间。但从另一方面来看,菲律宾刑法呈现出明显的不足。例如,各类犯罪的划分标准不清晰,所规定的各类犯罪之间存在一定程度的逻辑矛盾;具体犯罪的行为方式或保护对象等列举过于详细反而导致诸多不必要的漏洞的出现,使得某些本应涵摄于相关犯罪中的行为成为“漏网之鱼”;带有道德性质的犯罪的规定是典型的“刑法万能主义”的体现;过失犯罪的规定方式是与现代刑法的罪刑法定原则相悖的;相关犯罪的综合反应措施中的民事性、行政性规定等虽然在一定程度上有助于对相关犯罪的综合处置,但这完全忽视了刑法学科的独立性。在这些方面,菲律宾刑法存在较多需要克服的缺陷,而我国刑法在某种程度上可以作为其完善的方向。

我国刑法典的体例是编、章、节、条、款、项,由总则和分则构成,总则之下设五章分别规定刑法的任务,基本原则和适用范围,犯罪,刑罚,刑罚的具体运用和其他规定;分则按照犯罪的同类客体将具体犯罪划分为十类以十章的形式分别予以规定,并按照同类客体的重要性程度确定排列顺序。这一立法体例使得我国刑法典科学、严谨、协调。在具体内容上,我国刑法在犯罪与刑事责任、犯罪的停止形态、共同犯罪等方面规定得较为清晰详细。在刑罚及其适用上,我国刑法规定得较好,但不及菲律宾刑法详尽和可操作。此外,刑法分则对具体个罪的划分标准清晰明确,规定也较为详细。这样一来,我国刑法在整体上体例科学、内容详尽、逻辑清晰。在此意义上,我国刑法可以作为菲律宾刑法克服其某些缺陷的借鉴和参考。

中菲两国在政治、经济、文化等方面存在较多差异。然而,作为一国法律制度的重要部分的刑法却受到这些因素的广泛而深刻的影响。因此,两国刑法在理论、立法规定和司法实践等方面的差异在所难免。但作为一门学科,两国刑法有着更多的共通的地方。这些差异和共通之处成为中菲两国在刑法理论、刑事立法和刑事司法实务等方面进行相互交流、相互学习和相互借鉴的依据。在现代社会,任何一门学科或任何一部法典都应以开放的态度对待外部世界,中菲两国刑法亦如此。

第六节 中国刑罚与菲律宾刑罚之比较

一、中菲刑罚种类比较

(一)中菲刑罚种类比较的基础

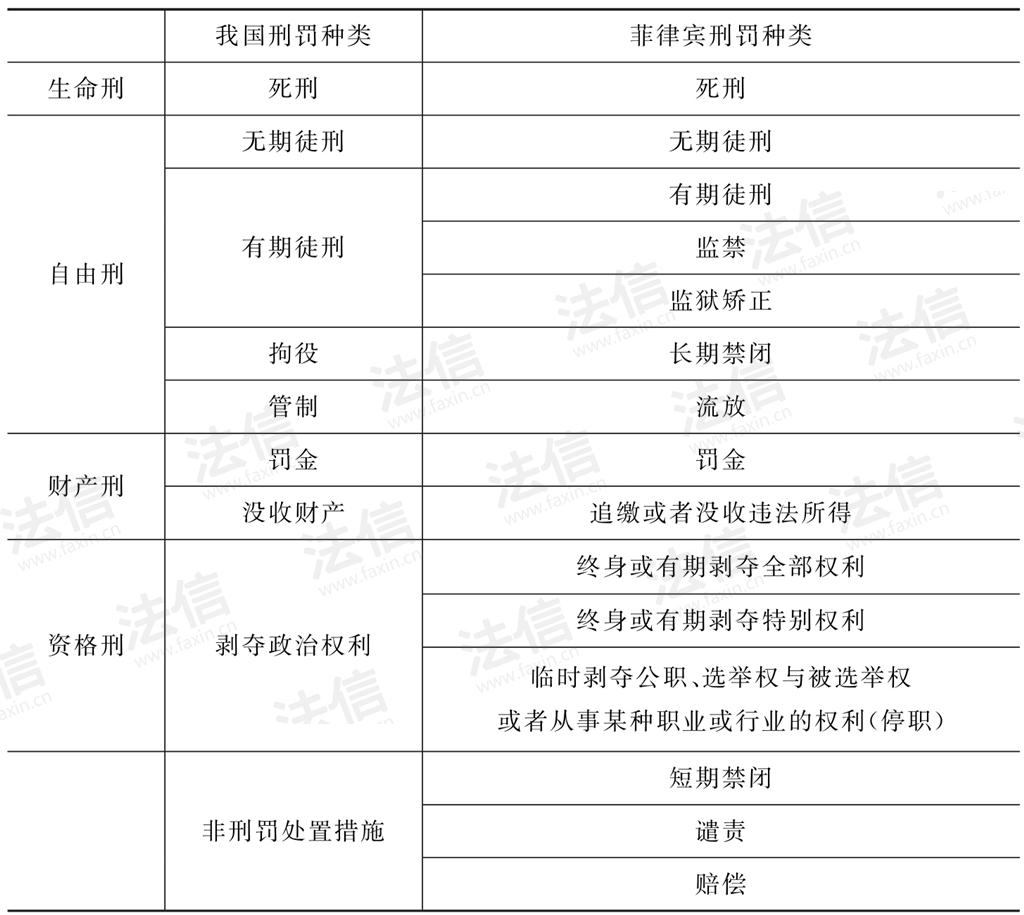

刑罚的分类大致存在三种视角:基于刑罚适用对象的不同特征可以分为适用于重罪的刑罚、适用于轻罪的刑罚、适用于违警罪的刑罚;基于刑罚适用特性的不同特征可以分为主刑、附加刑;基于刑罚内容的不同特征可以分为生命刑、自由刑、资格刑、财产刑。[36]中国与菲律宾在刑罚的分类问题上,都是采用了二级分层的方式,首先基于刑罚适用特性的不同特征将刑罚划分为主刑与附加刑两大类,其次再按照刑罚内容的不同特征以刑罚的轻重为顺序列举具体的若干刑种。我国1997年《刑法》按照由轻到重的顺序列举,菲律宾《修正刑法典》按照由重到轻的顺序列举。虽然两国都采用了主刑与附加刑的分类方法,但是在主刑与附加刑项下所列的具体刑种中有交叉重叠之处,为避免在下文论述中出现混淆,对中国与菲律宾刑罚种类的比较,笔者采用生命刑、自由刑、财产刑、资格刑的划分方式。

菲律宾的《修正刑法典》将刑罚分为主刑和附加刑,其中主刑包括极刑、重刑、矫正刑、轻刑。极刑就是死刑的一种;重刑包括无期徒刑、有期徒刑、终身或有期剥夺全部权利、终身或有期剥夺特别权利和监禁;矫正刑包括监狱矫正、长期禁闭、停职和流放;轻刑包括短期禁闭和谴责;其中罚金和守法保证可以与上述三类刑罚同时并用。附加刑包括终身或有期剥夺全部权利,终身或有期剥夺特别权利,临时剥夺公职,选举权与被选举权或者从事某种职业或行业的权利,民事权利禁止,赔偿、追缴或者没收违法所得,支付诉讼费用。

我国1997年《刑法》同样将刑罚分为主刑和附加刑,其中主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑,其中,管制属于限制自由刑,拘役、有期徒刑、无期徒刑属于剥夺自由刑,死刑属于生命刑。附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产,以及具有附加刑性质的驱逐出境。另外,还有非刑罚处置措施,包括训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

虽然在二级分层中主刑与附加刑各自的种类有所不同,存在相互交叉的部分,但从总体上来看,中菲两国的刑罚种类多数都存在普遍、共性的内容。以我国的刑罚种类为标准,以生命刑、自由刑、财产刑、资格刑的分类划分中菲两国刑法典中规定的刑罚种类,其中从刑罚的性质和功能上,基本可以一一对应的见表2-1。

不能一一对应的只有:我国刑法典中规定的驱逐出境,菲律宾刑法典中规定的守法保证、民事权利禁止和支付诉讼费用。由上述表格可见,中菲两国虽然规定的刑罚种类繁多,但是多数刑罚都可以一一对应,因此可以将两国刑罚种类相同或相近的刑罚相比较。

(二)菲律宾独有的刑罚种类

菲律宾《修正刑法典》中规定的守法保证、民事权利禁止和支付诉讼费,这三种刑罚种类是我国刑法中所没有规定的,根据菲律宾《修正刑法典》,这三种刑罚分别是指:

1.对守法保证的规定

菲律宾《修正刑法典》中的守法保证规定:“任何罪犯都有义务做出守法的保证,同时需有两位担保人担保,保证罪犯不再犯此罪,如果罪犯犯罪,担保人得支付法院在判决中所决定的罚金,或将担保书规定的保证金交至法院书记员办公室来担保上述保证。”守法保证的规定主要是为了达到刑法特殊预防的目的,为了防止正在接受审判的犯罪人员,在接受完其应当承受的刑罚改造后的再犯此罪提供了多一道的防范工序。其后半段规定,守法保证可以有两种保证方式,分别为保证人保证和保证金保证;在做出守法保证的人违反了保证内容,再次触犯其保证之罪时,法院首先可以要求担保人缴纳罚金,以示其未做到保证义务,或者收缴保证金以示对未做到守法保证的人的惩罚,并且对罪犯按照其应当被起诉的罪行的轻重,分别处以不同期限的拘留。我国刑法中并没有规定类似于能够预防犯罪人再犯此罪的特殊预防制度,但是对于刑法条文的后半段中,关于守法保证的效力的规定,我国在各个部门法或者条文的立法思想中也有与其相近似的地方。需要有保证人或保证金作保,违反保证义务的时候对保证人处以罚金或没收保证金等,都与我国在刑事诉讼法取保候审中规定的保证人与保证金的保证方式有相近之处。

2.对民事权利禁止的规定

菲律宾《修正刑法典》中的民事权利禁止规定:“民事权利禁止是指在服刑期间剥夺罪犯基于监护权、婚姻权、财产管理权而享有的对人或财产的父母代理权、监护权以及基于法律或当事人生前合法转让的财产的处置权。”除此之外,菲律宾刑法对刑事附带民事部分的规定也相当详细,是我国刑法中的刑事附带民事部分所不能比拟的。菲律宾刑法中规定的民事权利禁止从其性质上属于资格刑,但是因其剥夺的是民事权利,不是我国资格刑意义上的剥夺政治权利,因此属于我国刑法典中没有规定的内容,笔者在这里单独叙述,并不列在资格刑当中。

3.对支付诉讼费用的规定

菲律宾《修正刑法典》中的支付诉讼费用规定:“无论是法律法规生效时规定的还是生效前不可变更的,或者是不可预计的,只要是司法诉讼程序中所包括的费用和赔偿金都是诉讼费用。”并且规定当罪犯的财产不足以支付其所有债务时诉讼费为最后支付的一项。在菲律宾刑法中,支付诉讼费用作为附加刑的一种,可以由法院判给被告人承担,是与许多国家不同的一点。

(三)我国独有的刑罚种类

我国1997年《刑法》中规定的死缓制度和驱逐出境,这两种刑罚种类是菲律宾《修正刑法典》中所没有规定的,根据我国1997年《刑法》,这两种刑罚分别是指:

1.对死刑缓期执行的规定

从死缓的适用条件上看,我国1997年《刑法》规定,对于应当判处死刑的犯罪分子,如果不是必须立即执行的,可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。死缓不是独立的刑种,而是死刑的适用制度,死缓制度是我国刑事立法的独创,对于贯彻少杀慎杀原则,缩小死刑立即执行的适用范围,促使罪犯改过自新具有重要意义。[37]从死缓的适用结果上看,被判处死缓的犯罪分子,在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯罪,二年期满后减为无期徒刑;如果确有重大立功表现,二年期满后减为二十五年有期徒刑;如果故意犯罪,查证属实的由最高人民法院核准,执行死刑。从死缓的执行期间上看,死刑缓期执行的期间,从判决或者裁定核准死刑缓期二年执行的法律文书宣告或者送达之日起计算,死缓减为有期徒刑的,不管何时裁定,有期徒刑的期限从死刑缓期执行期满之日起计算,而不是从裁定之日起计算。

2.对驱逐出境的规定

作为刑罚方法的驱逐出境,在我国刑罚体系中的地位是一种特殊的附加刑。[38]我国规定的驱逐出境的适用对象为外国人,包括外国国籍人与无国籍人,驱逐出境可以独立适用,也可以附加适用,附加适用的驱逐出境待主刑执行完毕后才开始执行。

除了上述两国刑法典中独有的刑罚种类之外,其余的刑罚种类在两国刑法典中均有规定。但是即便是同一种刑罚,其具体规定有相似之处,也有差异之处。笔者将在下文分别对两国刑法典中生命刑、自由刑、财产刑、资格刑的规定进行比较。根据比较的重要性和我国可以借鉴的价值,笔者认为,菲律宾《修正刑法典》中关于死刑与财产刑的规定最有比较价值,也最值得我国借鉴,因此将死刑与财产刑分别单列一个章节,将自由刑与资格刑合并为一部分进行阐述。

二、中菲死刑比较

(一)菲律宾刑罚中的死刑

1.菲律宾死刑的存废之争

死刑是人类社会最古老的刑罚方法,由来已久。菲律宾的死刑制度确实值得密切关注,因为菲律宾的死刑废除经历一波三折,很具有研究价值。在古代的菲律宾就有死刑的记载,如重罪的侮辱、谋杀、盗窃、放火、强奸、渎圣等,对于这类罪行的惩罚中都有死刑。在西班牙统治时代以前的菲律宾现在所知最早的成文法典《马拉塔斯法典》中,就有死刑的记载。第二部成文法典《卡兰莱雅奥法典》中也有很多死刑的规定,如杀人、盗窃处以淹死于河水或沸水中;第二次不能还清首长债务鞭打致死;第二次犯过分结婚、过分淫荡的则荆棘鞭打死;还有烧死喂鳄鱼等酷刑处死。[39]

1987年,菲律宾第一次正式提出要废除死刑,同时也是当时第一个废除死刑的亚洲国家。之前被法庭判处死刑的五百多名犯人都改判终身监禁,菲律宾唯一的一把实施死刑的电椅也被烧毁。[40]当时菲律宾政府给出的废除死刑的理由是死刑是不人道的残酷刑罚,并且并没有证据可以证明死刑能够有效地降低犯罪率。

此后的拉莫斯总统却持相反的态度,极力恢复死刑法案,他认为,需要通过法律重塑投资者信心和满足公众对整顿法律秩序的要求。[41]并且菲律宾还严格划分了强制性死刑罪名和适用性死刑罪名。菲律宾颁布第7659号共和国法案(即《对集中罪行极为严重的犯罪适用死刑的法案》)的理由是:尽管《菲律宾宪法》特别规定“不得判处过重的罚款,也不得判处残酷的、侮辱性的或不人道的刑罚”,但是本法案规定的应处死刑的犯罪是极严重可恶的犯罪,因为其固有和明显的不道德、邪恶、残暴和反常与正义、文明、有序的社会公共标准、行为准则和道德严重不符,且令人无可容忍。因此,国会为了正义、公共秩序和法律规则的利益以及为罪行极恶的犯罪的刑罚执行的合理和协调,对上述犯罪适用死刑是有充分的依据的;采用有效的措施促进维持和平有序的生活,保护生命、自由和财产,促进人民在一个正义仁慈的社会里享受民主国家的福祉。

2001年,菲律宾总统阿罗约宣布暂停执行死刑,将死刑犯改为终身监禁。但在2003年,因为菲律宾境内屡禁不止的抢劫和绑架等犯罪,又宣布取消暂停执行死刑的决议。大量的天主教徒不能接受这一总统令,认为违背了他们的信仰,但与此同时,收入属于中产阶级的菲律宾国民则表示支持恢复执行死刑的决议,因为他们是日益增长的犯罪率的最直接的受害者。2006年菲律宾国会再次通过废除死刑法案,总统阿罗约签署废除死刑的共和国第9346号法案,再度终结死刑,并声称不管是什么犯罪,她都会在余下的任期内暂停死刑的执行。对于自己在任期内反复变换的死刑态度,阿罗约曾经表示:“当我是参议员的时候,我的确支持过终身监禁,但现在我是总统,有更多压力迫使我必须这样做。”

从上述菲律宾废除死刑的艰辛历程中可以看出,菲律宾在短短的20年时间内,在死刑存废问题上反复不定。一方面,作为一个天主教徒占84%的国家,政治家们为了达到自己的目的匆匆废除死刑,另一方面,菲律宾国内屡屡发生的恶性绑架人质等暴力事件,使得社会治安越来越差,民怨沸腾。

2.菲律宾现行刑法的死刑规定

菲律宾现行刑法判处死刑的罪名包括叛国、谋杀、绑架和强奸等8项。《修正刑法典》中适用死刑的罪名具体包括:

第114条 叛国罪:任何隶属于(美国或)菲律宾共和国之本国国民,自菲律宾群岛或其他地方发动战争或拥护敌人而为其提供资助或帮助的,处以无期徒刑至死刑并处不超过20000比索的罚金。

第123条 特别海盗罪:在以下情形下犯前条(即第122条普通海盗罪和公海上暴动罪)所述任一罪行的,处以有期徒刑至死刑:1.通过强行登船或放火夺取船只的;2.海盗者抛弃无法自救的被害人的;3.犯罪时伴有谋杀、杀人、伤害或强奸行为的。

第246条 杀亲罪:杀害自己婚生或私生的父母或子女,或任何尊亲直系亲属或配偶的行为构成杀亲罪,处以无期徒刑至死刑。

第248条 谋杀罪:行为人在第246条规定的情形之外杀害他人,如果犯罪伴有下列任何情形之一的属于谋杀,处以最高幅度的有期徒刑至死刑……。

第267条 绑架罪和严重非法拘禁罪:绑架、拘禁或通过其他手段剥夺他人人身自由的,处以无期徒刑至死刑……不具有上述任何一种情形,但以从被绑架者或被拘禁者或其他人手中诈取赎金为目的而实施绑架或拘禁行为的,同样处以死刑。

第294条 对人实施暴力或胁迫之抢劫罪:任何对人实施暴力或胁迫进行抢劫的,由于实施抢劫行为或者在抢劫时犯杀人罪的,处以无期徒刑至死刑。

第326—A条 纵火致人死亡罪:对任何财产纵火或者在前面各条规定的情形下纵火致人死亡的,处以死刑。

第335条 强奸罪:只要是犯强奸罪时使用致命武器或者是两人或者两人以上犯罪的,处以无期徒刑至死刑,因强奸或者在强奸时致被害人精神失常的,处以死刑,强奸未遂或者强奸受阻和由于强奸行为或者在实施强奸行为时犯杀人罪的,处以死刑。

菲律宾现行刑法还规定了死刑的缓期执行,妇女从宣判之日起3年以内或怀孕期间不得处以死刑,对于70周岁以上的老人也不处以死刑。在此种情况下,将其死刑减为无期徒刑并附加第40条规定的附加刑。

(二)中国刑罚中的死刑

1.中国死刑的存废之争

死刑作为一种可以法定剥夺犯罪人生命的刑罚,自其产生之后,在我国几千年的刑罚史上一直占据着刑罚体系的主导地位。1764年贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》一书中提出应该废除死刑的观点,他主张,在一个秩序正常的法律社会里,国家并不享有把一个人处死的权力,死刑是不必要的,也是不人道的。自贝卡利亚之后,边沁、菲利、李斯特等群起和之,极力拥护贝卡利亚的主张,与之相对的,黑格尔、龙勃罗梭、加罗法洛等学者站在死刑保留论的立场上对死刑废止论予以有力的批判。[42]西方刑法学者、思想家围绕死刑的优劣利弊展开了长达200余年的死刑的存废之争。我国作为一个保留死刑的大国,受到来自各方面的质疑与挑战。

在新中国成立初期,毛主席从阶级和阶级斗争的角度出发,主张保留死刑,在坚持保留死刑的主流态势下,逐步废除死刑。[43]自80年代后期开始,受世界死刑废除趋势的影响,我国学者对死刑的存废也展开了激烈的争论。在学界形成了死刑限制论、死刑慎用论和死刑扩张论。学界关于死刑存废之争,双方的观点都有形形色色的理论根据,无论是废除论还是存置论都提出了精辟的见解,各有各的道理。但是改革开放以来,随着经济建设的迅猛发展,经济犯罪日益猖獗,社会治安也有不断恶化的趋势。当时的国内外政治、经济形势的变化,都以实际情况说明,我国更加不具备废除死刑的社会大环境。进入21世纪以来,死刑问题的研究进入高潮时期,许多国家开始审视本国的死刑政策,死刑在刑罚体系中的核心地位受到撼动。死刑的限制和废止已经成为不可阻挡的国际潮流,全面废止死刑或者采取措施严格控制死刑的适用是目前世界上大多数国家的选择。以赵秉志、陈兴良等为代表的学者提出,我国尚不具备完全废除死刑的社会条件,但应当减少社会对死刑的依赖程度,逐步废除死刑;以邱兴隆、曲新久等为代表的学者提出,我国现在完全可以立即全面废除死刑。

到目前为止,已经鲜少有学者主张死刑保留论和死刑扩张论,同时,限制死刑、废除死刑的观念日益增强。目前,学界普遍的观点是在当前以及今后一段时间内,由于物质生活条件和文化、法治观念等有关条件尚不具备,在中国废止死刑为时尚早,但严格控制和减少死刑,已经成为立法和司法界高度重视的问题,并成为学界的共识。

虽然不能立即废除死刑,但是,为了更严格地限制死刑的适用,世界上不少保留死刑的国家还设置了其他制度,主要有死刑犯的赦免制度、减刑制度和中国的死缓制度。我国不存在大赦制度,而减刑制度不能适用于死刑立即执行。因此,为了落实要“保留死刑,但要少杀、慎杀,防止乱杀”的政策,我国在1951年设立了死刑缓期执行制度。死缓制度作为一种特殊的死刑执行制度,并非是一种独立的刑种,在1979年《刑法》和1997年《刑法》的制定与修改时逐步得到了确立和完善。死缓制度在很大程度上弥补了我国当前因尚不能完全废除死刑而造成的刑罚适用问题,在实践中,可以通过死缓制度,限制死刑的实际执行,将死缓制度作为在尚不能马上废除死刑的情况下向废除死刑过渡的替代措施。

2.中国现行刑法的死刑规定

就中国而论,澳门地区不但废除了死刑,也废除了无期徒刑,香港地区已经废除了死刑,台湾地区还有死刑,但是只有17个条文可以判处死刑,实际的犯罪行为只有10种,仅大陆尚保留死刑而且适用条文较多。在我国大陆1979年《刑法》中,原有死刑罪名28个,以后的单行刑法又增加了46个,合计74个。在1997年《刑法》中,死刑罪名略有减少,有68个,占当时413个罪名的16.5%。而且在全世界每年被执行死刑的人当中,有2/3发生在中国,中国是世界上执行死刑最多的国家之一。《刑法修正案(八)》取消了13个非暴力犯罪的死刑,严格限制死刑的适用对象,调整死刑与无期徒刑、有期徒刑之间的结构关系,为1979年我国《刑法》颁布以来的第一次,凸显了我国政府对生命的尊重和对人权的保障,也迈出了废除死刑最关键的第一步。这样使得死刑的罪名降为55个,占全部451个罪名的比例也降为12.2%。《刑法修正案(九)》,在“少杀、慎杀”理念下,再减9个死刑罪名:走私武器、弹药罪,走私核材料罪,走私假币罪,伪造货币罪,集资诈骗罪,组织卖淫罪,强迫卖淫罪,阻碍执行军事职务罪,战时造谣惑众罪。近年来,我国执行死刑的人数越来越少。现有46个适用死刑的罪名中,主要集中在故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪等。此次削减的9项死刑罪名,已在司法审判中较少适用死刑,即便取消,最高还可以判处无期徒刑。

(三)中国与菲律宾刑罚中的死刑比较

1.中国与菲律宾死刑的差异性

大多数国家从提出废除死刑这个目标到实际上真正地废除死刑,一般都要经历一个渐进的过程。比如,首先会将死刑的执行方式单一化、人道化;再慢慢地减少死刑实际执行的数量,通过严格的法定程序控制每一例死刑案件;再逐渐减少非暴力型犯罪的死刑罪名;作为完全废除死刑的过渡阶段或者实验阶段,最后死刑在实际上和法律上被完全废除。但是由克拉松·阿基诺夫人领导的菲律宾政府,在做出对本国刑法典规定的所有罪行都免除死刑这个历史性决定的时候,并没有遵循这条道路。

菲律宾的死刑废除几经反复,其根本原因是国内的严峻形势与高发的犯罪事态。菲律宾的各界领导人废除死刑的理由均围绕着人权与宗教在进行,诚然在这个大部分国民虔诚信奉天主教的国家里,政府做出的绝大多数政治决定本身都有着浓厚的宗教印记,自然包括死刑的废除在内。先不论其他的政治决策,单单就废除死刑而言,宗教是一个需要考虑的重要因素,但绝不是唯一因素。菲律宾除了是一个宗教国家之外,同时又是一个绑架成风、犯罪率居高不下的国家,本身尚不具备一夕之间完全废除死刑的条件。直接的废除死刑而不在其他任何制度上加以填补是一个草率的决定,死刑废除需要法律各个方面通过严格和苛刻的执行来进行补充,否则,不仅不能达到保障人权的目的,还会引发社会动乱,实在是得不偿失。

对比菲律宾在死刑存废问题上的几存几废、曲折反复,我国政府在面对死刑废除这个问题时,真正做到了严格、审慎,不盲目冒进,不犯“左”的错误。死刑废除的高潮源于国际人权法律的发展,它促使死刑的废除从一个完全或主要由一个国家的刑事司法政策决定的问题,转变为违反基本人权的问题。在20世纪60年代,国际社会上普遍接受了废除死刑的观点,越来越多的国家废除了死刑。作为一个有几千年死刑适用历史的国家,我国无论是在刑法典规定的死刑罪名上,还是在死刑每年的适用人数上,都是一个较大的数字。每年因为对犯罪人执行死刑而涉及的人权问题,很长一段时间成为在国际上被攻讦的借口。再加上在我国刑法学者当中,一直以来都有一种坚定的声音认为,我国当前应当立即废除死刑,在死刑的存废问题上面我国一直面临着十分严峻的考验。但是每个国家有其各自不同的国内外形势和政治、经济、文化背景,综合我国的基本国情,在当时,即使是在现在,甚至是未来的一段时间内,我国依旧不具备从法律上完全废除死刑的条件。

为了弥补我国当前因尚不能完全废除死刑而造成的刑罚适用问题,我国独创死刑缓期执行制度。死缓使得一些罪当处死的犯罪分子,在具备特定的从宽情节的情况下不被立即执行。为某一国人民而制定的法律,应该是非常适合于该国人民的。[44]而死缓制度的制定,在保留死刑的情况下,较为充分地表达了人权观念,遵循了惩罚与教育这一刑罚本质,弥补了死刑立即执行在刑罚教育功能上的缺失,相比死刑立即执行更能发挥一般预防与特殊预防的目的,[45]充分体现了我国一贯坚持的惩办与宽大相结合的刑事政策,有利于从整体上实际限制和减少死刑的适用,是有中国特色的刑罚制度,充分体现了中华民族的伟大智慧。

2.中国与菲律宾死刑的相似性

菲律宾《修正刑法典》中规定妇女从宣判之日起3年以内或怀孕期间不得处以死刑,对于70周岁以上的老人也不得处以死刑。在此种情况下,将其死刑减为无期徒刑并附加第40条规定的附加刑。还规定“有提出上诉或者最高法院重审的案件,法庭成员对该死刑的执行意见不一致的,最高法院判处死刑或维持下级法院的死刑判决时,应作出法庭的决定意见,该意见应由除无资格参加该案件之外的所有法官签名外,还应包括其他法官的不一致意见和签名”。也就是说,审理上诉案件或最高院重审案件,当审判人员对是否应该判处该名罪犯死刑有争议时,最高院在做出最终判决之前出具的庭审意见中,应当包括除了没有资格参加该案件的法官以外的所有本院法官的意见和签名。这些规定体现了菲律宾刑法典对死刑适用的慎重,菲律宾现在虽然通过了国会法案暂停执行死刑,但是死刑毕竟尚未从法律上彻底废除,依然应当严格审慎地运用判处死刑的诉讼程序,审慎地适用死刑。

三、中菲财产刑比较

(一)菲律宾刑罚中的财产刑

1.菲律宾刑罚中的罚金刑

罚金刑是财产刑的一种典型类型,在菲律宾刑法典中被规定为主刑的一种,但是同时又规定罚金刑可以与重刑、矫正刑、轻刑同时并用。菲律宾《修正刑法典》第26条规定:“在重刑、矫正刑、轻刑中,罚金刑不管是作为单独刑罚或是可选择刑罚,如其金额在6000比索以上时视为重刑;如其金额在200比索以上6000比索以下时视为矫正刑;如其金额在200比索以下时视为轻刑。”

菲律宾的《修正刑法典》中将主刑分为四个等级,分别为极刑、重刑、矫正刑以及轻刑,罚金刑可以单独适用,也可以与重刑、矫正刑、轻刑三种主刑并用。罚金刑无论是单独适用还是与三种主刑并用,都可以对罪犯处以6000比索以上、200比索以上6000比索以下、200比索以下三种不同等级的罚金,如果罚金数额在6000比索以上则视为罚金的重刑,如果罚金数额在200比索以上6000比索以下则视为罚金的矫正刑,如果罚金数额在200比索以下则视为罚金的轻刑。罚金刑的重刑、矫正刑、轻刑只由法院判处的罚金数额决定,该分类与罚金刑同三种主刑中的哪一种主刑并用无关。换句话说,判处200比索以下的罚金刑,与重刑中的无期徒刑并用,则罚金刑属于轻刑,而不属于重刑,再比如,判处200比索以上6000比索以下的罚金刑,与矫正刑中的长期禁闭并用,则罚金刑属于矫正刑,自由刑也属于矫正刑。

在菲律宾刑法中还有一个比较特殊的规定——补充刑。如果罪犯的财产不足以支付法院判处的罚金刑,则负有每天支付8比索的补充个人责任,并要遵从以下规定:(1)如果主刑为监狱矫正或禁闭和罚金刑,罪犯须缴清上述罚金才能解除羁押,但其补充的羁押期限不得超过所判刑期的1/3,且累计羁押期限不得超过1年,不许不利于羁押犯而将一天分开计算;(2)当主刑只有罚金时,如果罪犯被起诉为重罪或是次重罪时补充羁押期不得超过6个月,如果是轻罪则不得超过15天;(3)主刑比监狱矫正更为严重时,不得对罪犯补充羁押;(4)当有确定刑期的主刑是在刑罚机构以外执行时,罪犯在上述确定的服刑期间内应受到同等对待;(5)罪犯由于无力偿还而导致的附带个人责任未能执行时,当其经济状况改善后附带个人责任中的罚金不能免除。

根据补充刑的规定,当罪犯服刑期满后,在缴纳清法院判处的罚金之前,每天除了需要支付额外多出来的8比索的补充个人责任之外,亦需要在判处的主刑刑期之外延长羁押时间。但是罚金刑剥夺的只是罪犯的经济利益,而延长的羁押措施剥夺的却是服刑人员的人身自由,因此为了不过多地加重犯罪人的负担,为了确保服刑人员的切身利益不受到无限制的侵害,刑法典同时对每天8比索的补充个人责任做了限制性的规定,严格规定了羁押期限可延长的最长时限,并且按照罪犯所犯罪行的严重程度进行区分对待,不过度增加重刑犯的负担。

菲律宾刑法中还对罚金的适用原则作出了明确的规定,法院应当在法定范围内确定罚金数额;确定罚金数额时不仅要考虑减轻情节和加重情节,而且更应考虑犯罪分子的财产或收入。这表明除了在菲律宾《修正刑法典》第一编第三章规定的10种法定减轻情形与第一编第四章规定的20种法定加重情形之外,犯罪分子的经济状况同样是在确定罚金数额时必须应当考虑的因素。在罚金的适用原则上,将犯罪分子的经济状况同加重情节与法定减轻情节作为并列的参考条件,可以极大地改善罚金刑实际执行难的问题,有效地提高判处的罚金刑的实际执行率,避免罚金刑流于空判。

2.菲律宾刑罚中的没收

没收财产同样是财产刑当中的一个重要类型,基于没收所针对的财产范围的特定与否,分为一般没收与特别没收。“没收”在菲律宾刑法典中称为“追缴或者没收违法所得”,从字面意思上就可以看出,菲律宾刑法典中规定的没收为通常意义上的特别没收,为了表达统一,以下统称为特别没收。

基于各国立法模式的不同,特别没收在不同国家的刑法典中有不同的性质与地位,有的国家将特别没收作为刑罚方法,有的国家将特别没收作为保安处分,有的国家将特别没收作为非刑罚措施或者犯罪行为的法律后果。菲律宾刑法典将“追缴或者没收违法所得”列为附加刑的一种,因此,在菲律宾,特别没收属于刑罚方法。菲律宾《修正刑法典》第45条规定:“任何犯罪将被处以没收犯罪所得和没收犯罪器具或工具,但是政府所追缴或者没收的这些犯罪所得和犯罪工具,不得是与犯罪无关的第三人的财产,除非该物品属于违禁物品。”特别没收将没收的对象限定为犯罪所得和犯罪器具或工具,并且即使该物品确是犯罪所得和犯罪器具或工具,只要该物品并不属于犯罪分子所有,而是第三人的合法财产也不得予以没收。如果没收的犯罪所得和犯罪器具或工具属于违禁物品,无论该物品为谁所有均应予以销毁。

(二)中国刑罚中的财产刑

1.中国刑罚中的罚金刑

在新中国成立之初,颁布了一系列规范性文件,包括诸多有权解释,其中有不少条文中有关于罚金的规定,然而,一直没有形成统一的罚金制度。1979年,我国第一部《刑法》正式颁布与实施,其中对罚金刑做了比较全面的具体规定。在罚金的性质上规定:设置罚金刑作为首要的财产刑,并且明确规定罚金既可以附加适用,也可以独立适用;在罚金的判处上规定:判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额;在罚金的缴纳上规定:罚金的缴纳方式分为一次性缴纳、分期缴纳、强制缴纳三种,以及在特殊情况下的罚金减免制度。1997年的《刑法》基本上延续了1979年《刑法》中的相关内容,只是加入了随时追缴的规定。

在罚金的适用范围上,1979年《刑法》颁行至1997年《刑法》通过之前,全国人大常委会共通过了24个单行刑法,其中有14个单行刑法中规定有罚金刑。[46]1979年《刑法》分则共103个条文,规定了150多个罪名,其中直接规定有罚金的条文有20条,约占条文总数的19.4%,法定刑设有罚金的罪名23个,约占罪名总数的15.3%。相对而言,1997年《刑法》对于罚金的适用有所扩大,分则中368个条文(截至《刑法修正案(七)》),规定了445个罪名,其中,直接规定有罚金的条文有155条,约占条文总数的42.12%,法定刑设有罚金的罪名201个,约占罪名总数的45.27%。在2011年全国人大常委会通过的《刑法修正案(八)》中,并未在总则部分对罚金规定作出修改,但在分则中进一步扩大了罚金刑的适用范围。我国现行《刑法》共规定了453个罪名,在这453个罪名中,规定有罚金刑的罪名共212个,占全部罪名的46.8%。从罪名的分布上看,罚金刑在我国刑法分则中的配置十分广泛,罚金刑主要针对财产类犯罪以及经济类犯罪的相关领域中,主要集中在破坏社会主义经济秩序罪和妨害社会管理秩序罪这两章中。

2.中国刑罚中的没收

在我国刑法典中规定“没收”的有第59条中作为附加刑之一的“没收财产”和第64条中作为非刑罚处罚方法的对“犯罪物品的处理”。在判处没收财产时,是没收全部财产,还是没收部分财产,要根据犯罪的社会危害性与犯罪人的人身危险性确定。针对没收的财产范围而言,第59条规定的没收属于一般没收。根据《刑法》第64条的规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”据此,追缴犯罪所得的财物,不属于没收财产;没收违禁品和供犯罪所有的本人财物,也不属于没收财产;针对没收的财产范围而言,第64条规定的没收属于特别没收。没收财产是附加刑中最严厉的一种,从内容上看,它是一种能将犯罪分子的个人所有的全部财产予以强制性无偿收归国有的刑罚方法;从刑罚种类的排序上看,我国《刑法》第34条按由轻到重的顺序将附加刑排列为罚金、剥夺政治权利、没收财产,由此表明,在我国刑法中,没收财产是作为最严厉的附加刑加以对待的。[47]从刑法修订的具体情况看,基于没收财产是一种颇为严厉的刑罚方法的认识,在修订刑法的讨论过程中,有的学者提出应严格限制没收财产刑的适用,主张没收财产刑只能附加适用而不能独立适用。[48]1997年《刑法》采纳了上述建议,将单处没收财产的规定予以删除。[49]

(三)中国与菲律宾刑罚中的财产刑比较

1.中国与菲律宾罚金刑比较

(1)罚金刑地位的比较

罚金刑的地位主要是指罚金刑在刑罚体系中所处的位置,在一个国家的刑罚体系中,划分主刑与附加刑的依据应当是对罚金刑的重视程度以及期望罚金刑服务于刑罚目的的作用大小。从目前世界各国立法的情况看,罚金可以作为主刑、可以作为附加刑、既作为主刑又作为附加刑、无主从之分的刑罚体系中的罚金。在中菲两国的刑罚体系中,罚金刑的地位有着明显的差异。我国《刑法》第32条规定,刑罚分为主刑和附加刑。第34条中将罚金作为附加刑加以列举性规定,可以独立适用。由此可知,在我国刑罚体系中罚金属于附加刑,同时可以独立适用。菲律宾《修正刑法典》第25条规定,刑罚同样分为主刑和附加刑,主刑包括一种极刑、五种重刑、四种矫正刑、两种轻刑以及两种可以与重刑、矫正刑和轻刑并用的刑罚(罚金、守法保证)。由此可知,在菲律宾刑罚体系中罚金属于主刑,同时可以与重刑、矫正刑和轻刑并用。

根据我国的通说观点认为,主刑是对犯罪人适用的主要刑罚方法,附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。[50]罚金刑是属于主刑还是属于附加刑,体现了立法者在最初制定罚金制度的时候,寄希望于罚金刑发挥的作用大小。不同于多数从赔偿金制度逐渐演化而来的现代罚金制度,我国罚金刑起源于“金作赎刑”,与现代意义上的罚金制度大相径庭。在我国传统主义的刑罚观里,如果犯罪人没有被关进监狱,老百姓就认为其没有受到刑罚处罚,[51]囿于上千年的重刑主义传统,我国立法者在最初制定1979年《刑法》时采用了能突出重刑刑罚结构的死刑与自由刑,在主刑的种类中只规定能剥夺犯罪人生命和人身自由的管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑,将仅仅剥夺犯罪人经济利益的罚金归为附加刑,这一方面是由于立法者对其一般性功能认识不足,另一方面由于对适用轻刑是否会轻纵犯罪而导致犯罪泛滥难以控制存有疑虑,[52]导致了在我国的刑罚体系中,罚金刑一直都处于附加刑地位。

(2)罚金刑裁量原则的比较

罚金刑的裁量原则是指在判处罚金刑时,决定科处的罚金数额的依据。根据各国立法中的规定不同,形成了三种类型的立法例,在理论上可以概括为三种不同的罚金刑裁量适用原则,分别为以犯罪情节为原则、以犯罪人经济状况为原则、以犯罪情节与参酌犯罪人经济状况并重的原则。我国《刑法》第52条原则性地规定了以犯罪情节为根据的立法例。菲律宾《修正刑法典》第66条规定,确定罚金数额时不仅要考虑减轻情节和加重情节,而且更应考虑犯罪分子的财产或收入。由此可知,菲律宾罚金刑的适用原则采用了以犯罪情节与参酌犯罪人经济状况并重的原则。我国立法机关在两个刑法典版本中均采用了单纯以犯罪情节为原则的裁量方法,犯罪情节较轻的,判处罚金的数额就应少一些,犯罪情节较重的,判处罚金的数额就应多一些。

(3)罚金刑执行方式的比较

罚金刑的执行是罚金刑机制中最为关键的一个环节,同时也是一个世界性的难题。为了提高罚金刑的执行率,不使罚金处罚沦为一纸空文,各个国家在实践中创制了多种执行方式,包括一次或者分期缴纳、日额缴纳、延期缴纳、暂缓缴纳;特别执行方式包括强制缴纳、以自由劳役偿付罚金、罚金易科自由刑。根据我国《刑法》第53条的规定,我国罚金刑的执行方式分为一次性缴纳、分期缴纳、强制缴纳、减少甚至免除缴纳、随时追缴等方式。罚金易科自由刑即指在犯罪人不能足额缴纳判处的罚金时,以自由刑代替罚金,作为补救罚金刑不能及时执行的最后手段。菲律宾刑法中对补充刑的规定,在性质上即属于罚金刑特别执行方式中的罚金易科自由刑。

2.中国与菲律宾没收的比较

纵观中外刑法,对于犯罪所涉及的财产如犯罪所使用的或者犯罪所得的财产予以没收(即特别没收)的规定是普遍的,但是,其规定的性质有所不同。在我国,特别没收的性质属于非刑罚处罚措施,而在菲律宾,特别没收的性质属于附加刑的一种。这与我国的规定正好相反,我国规定为非刑罚措施的特别没收,在菲律宾被纳入附加刑的范围;我国规定为附加刑之一的没收财产(即一般没收),在菲律宾刑法典中没有规定。

四、中菲自由刑与资格刑比较

(一)中国与菲律宾自由刑比较

根据自由刑刑期的长短和对自由剥夺的程度,可以将自由刑分为无期自由刑、有期自由刑、短期自由刑、限制自由刑四类。[53]菲律宾《修正刑法典》中规定的自由刑有无期徒刑、有期徒刑、监禁、监狱矫正、长期禁闭和流放六种,其中无期徒刑属于无期自由刑,有期徒刑、监禁、监狱矫正属于有期自由刑,长期禁闭属于短期自由刑,流放属于限制自由刑。我国1997年《刑法》中规定的自由刑有无期徒刑、有期徒刑、拘役、管制四种,其中无期徒刑属于无期自由刑,有期徒刑属于有期自由刑,拘役属于短期自由刑,管制属于限制自由刑。

1.两国刑法典对无期自由刑的规定

菲律宾《修正刑法典》中规定的无期徒刑:“任何被处以无期徒刑的罪犯在服刑30年后都应被赦免,除非总统认为由于罪犯的行为或有其他严重的原因不应赦免。”这条规定使得罪犯在服刑期间,即使没有做到因表现良好而减刑,在被关押30年后,绝大多数被判处无期徒刑的人依然可以活着出来,重返社会。在我国的刑罚体系中,无期徒刑是仅次于死刑的刑罚方法,主要适用于性质非常严重的犯罪分子。我国1997年《刑法》规定,无期徒刑不能孤立适用,即对于被判处无期徒刑的犯罪分子,应当附加剥夺政治权利终身。在实际执行的过程中,被判处无期徒刑的犯罪分子在无期徒刑执行期间还可以减刑为有期徒刑,也可以假释,年老有病的还可以保外就医,真正执行到死亡的很少。由此可见两国立法者在制定刑法时,除了实现刑罚的惩罚功能以外,还希望犯罪人在接受改造之后能够早日重返社会。

2.两国刑法典对有期自由刑的规定