美国最高法院环境判例起诉资格考

目次

一、考察的判例概况

二、最高法院环境判例中的起诉资格规则及其意义

三、结论

内容提要:在美国,关于起诉资格的规则和学说源于《美国宪法》第3条第2款以及最高法院在判例中对该规则的解释。起诉资格的主要作用是赋予法庭阻却非适格原告的能力,防止滥诉和司法资源的浪费,保持司法权与立法权、行政权之间的平衡。美国最高法院和其他联邦法院运用“

宪法检验”“制定法检验”和“审慎检验”来检验环境诉讼原告的起诉资格。这些检验充满了不确定性,各种政治因素影响着法官对起诉资格宽严尺度的“拿捏”或裁量。自20世纪70年代以来,美国最高法院在环境诉讼案件中对起诉资格的适度放宽促进了国家和地方的环境治理。这项研究表明,在起诉资格问题上,美国最高法院的司法实践达到了既适应时代的要求对环境诉讼放低法庭的门槛,又维护司法权与立法权、行政权之间的平衡的目的。对于环境公益诉讼蓬勃兴起而相关的制度建设不尽完善的我国而言,美国最高法院在环境判例中对起诉资格问题的种种裁定和论证对于完善我国的环境公益诉讼起诉资格规则具有重要的参考价值。

关键词:起诉资格;环境法;美国最高法院;判例;环境诉讼

在当代各国中,最早出现环境诉讼

〔1〕并且环境诉讼制度最为发达的国家,首数美国。在美国,起诉资格(Standing to Sue)

〔2〕是诉讼原告在诉讼过程的开端必须向法庭证明(尽管证明的程度不一)的一项资格或必须达到的条件。

〔3〕如果法院认为原告没有充分证明这个资格或者没有达到这个条件,它将驳回起诉,不予受理案件。

〔4〕由于起诉资格如此重要,在美国的环境诉讼中,它始终是一个关键性的程序法问题。环境诉讼的原告和被告,不论是环保社会组织、企业或政府机构,都无一例外地高度重视这个问题。

如果从1965年美国联邦第二巡回上诉法院审理的风景哈德逊保存联合会诉联邦电力委员会案算起,当代美国的环境诉讼司法实践已经有了50多年的历史。在这段时间里,美国的联邦法院系统和各州法院系统审理了无数的环境诉讼。其中,美国最高法院在十几个重要的环境诉讼案件中审理了起诉资格问题。最高法院的这些判例形成了一部关于起诉资格问题的判例法。由于美国的判例法传统,美国最高法院这些判例可以被其他各级联邦法院引为据以判决的先例。对于环境诉讼的当事方,不论其是社会组织、企业、政府机关,最高法院的这些判例更是与它们利害攸关。在美国法学界,学者们认为最高法院在环境诉讼案件中为确立起诉资格所设立的规则不仅处于美国环境法“演进的核心”,

〔5〕而且带动了美国行政法的发展。

在我国,环境公益诉讼方兴未艾。国家立法机关、司法机关、检察机关、环境法学界和环保社会组织正在探索如何更好地运用司法权以保障社会环境公益。近年来,国家立法机关修订了《

民事诉讼法》《

环境保护法》和《

行政诉讼法》,赋予人民检察院和合乎法定资质的社会组织以提起环境公益诉讼的起诉资格。

〔6〕然而,不论在司法实践中,还是在学理研究中,对于人民检察院和社会组织的提起环境公益诉讼的起诉资格,都存在着不同的认识和争论。因此如何正确地认识公益诉讼中的起诉资格是我国环境公益诉讼制度的进一步完善所需要解决的一个重要问题。他山之石,可以攻玉。美国最高法院在过去50年里审理环境诉讼的过程中所积累的关于起诉资格问题的经验,对于我国无疑具有重要的参考和借鉴意义。有鉴于此,我就美国最高法院的环境诉讼判例中的起诉资格问题做了一次全面的考察。本文报告这项考察得出的认识。研究外国法,首先要做的,是客观、准确地介绍外国法,然后才是深入分析外国法对于我国法制建设的参考价值和借鉴意义。本文的主旨在于做好这第一步即正确地描述美国最高法院在环境诉讼审判实践中建立的关于起诉资格的规则和有关学说,为有关机关和学界进一步对环境公益诉讼起诉资格开展比较研究奠定坚实的基础。除导言以外,本文分为三部分。第一部分扼要论述过去50多年美国最高法院环境诉讼起诉资格裁判的整体情况。第二部分比较详细地报告从这项考察中得出的认识。这一部分是全文的重点,其内容包括起诉资格的定义、法源、作用、证明、性质和放宽起诉资格的政治效果等方面。在论述这些要点时,我顺便适度地提示它们对于完善我国环境公益诉讼起诉资格规则的启示。第三部分是全文的结论。

一、考察的判例概况

我收集并考察了14个判例。

〔7〕在这14个判例中,除1965年风景哈德逊保存联合会诉联邦电力委员会案是联邦上诉法院判例以外,其余13个判例皆为美国最高法院判例。在这14个判例中,除1970年数据处理服务组织联合会诉坎普案以外,其余13个判例所涉案由都是环境问题。而最高法院在1970年数据处理服务组织联合会诉坎普案中表达的关于起诉资格的观点常为各级联邦法院所引用。这14个判例代表了迄今为止美国最高法院起诉资格判例法的全貌。总起来看,它们有三个特点。一是覆盖时间段长。这个时间段从20世纪70年代至今,跨越了50年。二是覆盖面比较完整。它包括了迄今美国最高法院裁判的有关起诉资格的主要环境判例。三是具有典型性。笔者收藏和查阅的不同时期的不同案例文献汇编的作者都选择了这些判例。这种不谋而合可从一个侧面证明这些判例的典型性。

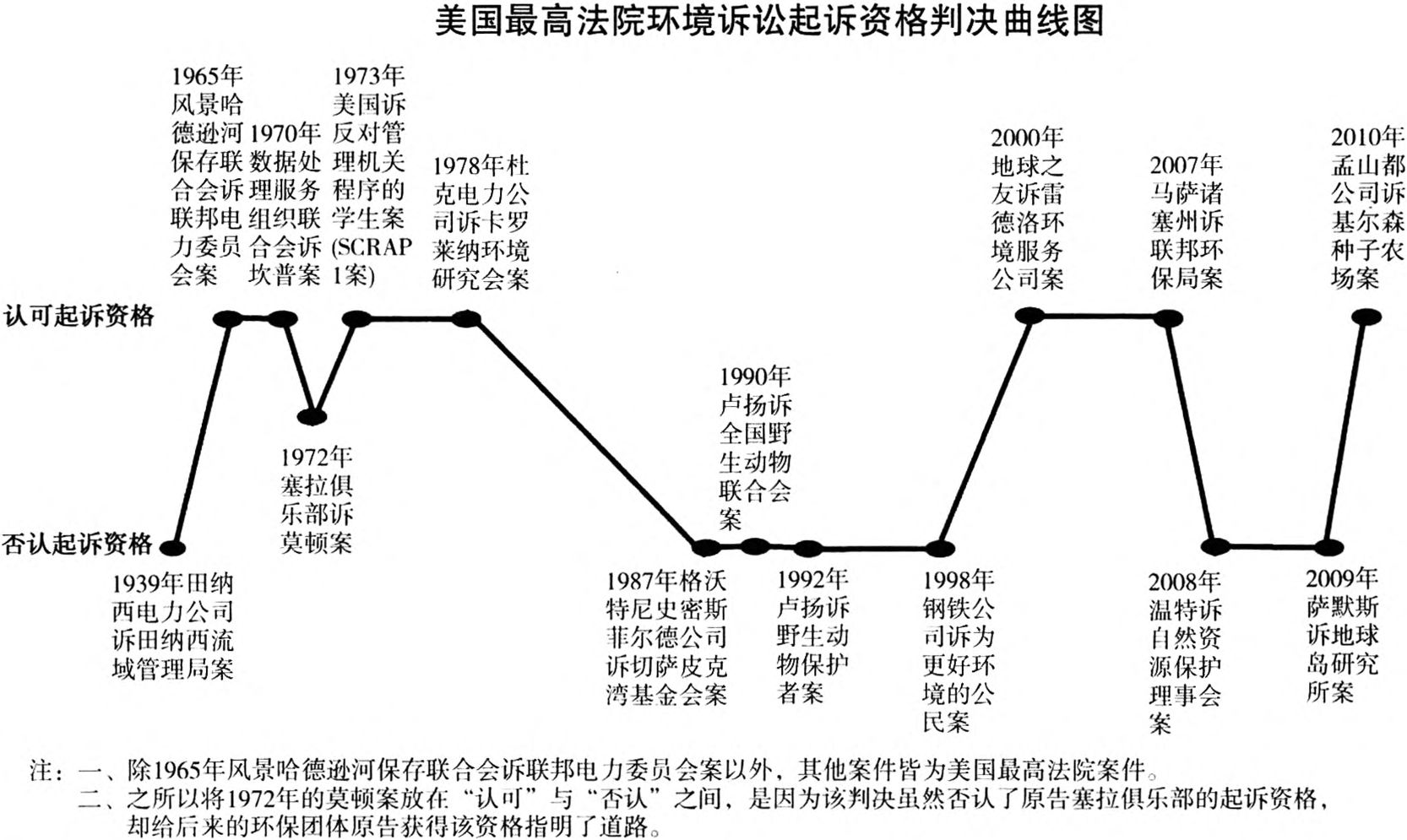

根据我对这14个判例的考察’在过去50年里美国最高法院对环境诉讼起诉资格宽严尺度的“拿捏”或裁量可以用下列曲线来表示。

〔8〕

在这些判例中,最高法院认可起诉资格的判决有七个,否定起诉资格的判决也有七个。这个曲线表明,近50年以来最高法院对起诉资格规则的适用经历了一个放松和收紧不断交错的过程。从时间上看,这个过程可以分为三个阶段。第一阶段是从1965年到1986年,共22年。在这个阶段,美国的环保运动风起云涌并达到高潮。在这个时期,最高法院对起诉资格的审查采取了放宽的态度,其判决大都对起诉资格予以肯定。第二阶段从1987年到1999年,共12年。在这个阶段,美国遭遇经济困难,最高法院在环境诉讼中对起诉资格的态度发生逆转,在一连四个判例中都否定了原告的起诉资格。第三阶段从2000年至今。在这个阶段,最高法院对起诉资格的态度或紧或松,波动更加频繁。例如从2007年到2010年的四年间,就有四个判例分别认可或拒绝起诉资格。时间越近,最高法院关于起诉资格的态度的可预测性越小。尽管如此,有一点是清楚的,那就是从总体上看,在起诉资格问题上,与50年前相比,最高法院对受理环境诉讼采取了开放的态度。

〔9〕这是一个巨大的变化。它意味着大量的联邦政府行为受到了司法审查。这说明美国的司法系统适应了现代工业社会的风险特性,能够为社会提供它所应当提供的司法服务和保障。

二、最高法院环境判例中的起诉资格规则及其意义

通过对上述14个判例的考察,并结合对相关资料的研究,我从起诉资格的定义、法源、作用、证明、性质和放宽起诉资格的政治效果六个方面,对美国最高法院环境判例中的起诉资格规则及其意义阐述如下。

(一)起诉资格的定义

这项考察发现,美国最高法院没有对起诉资格概念做出教科书式或工具书式的界定。这或许是由于美国的判例法传统和美国社会盛行的实用主义传统所致。在1972年的塞拉俱乐部诉莫顿案判决中,美国最高法院斯图尔特大法官(Potter Stewart,1915—1985年)指出利害关系在判定起诉资格中的重要性。他说道:“当事方是否对可予司法处理的争议具有足够的利害关系以获得该争议的司法解决,这就是传统上被称为起诉资格的问题。”

〔10〕美国学者史蒂夫·H. 吉菲斯(Steven H. Gifis)认为,起诉资格指的是“个人或团体所享有的在法庭对他人,尤其是政府的行为提出控告的法律权利”。

〔11〕在2004年《布莱克法律词典》(Black's Law Dictionary)中,起诉资格指的是“当事人提出一项法律权利要求或者谋求司法执行一项义务或权利的权利”。

〔12〕这两个法律工具书对起诉资格下的定义都突出了起诉资格的权利属性。《元照英美法词典》将起诉资格定义为“一方当事人因与某项纠纷有充分的利害关系,从而可向法院寻求司法解决该纠纷的权利或资格,既有权提出某项法律请求或者请求以司法途径实现某项权利或使义务得到履行”。

〔13〕这部工具书关于起诉资格的定义将“利害关系”和“权利”两个要件联系了起来,对起诉资格概念做了比较完整的表述。美国行政法教授理查德·J. 皮尔斯(Richard J. Pierce,Jr.)指出:“原告资格只涉及一个问题:对于一项本来具有可审查性的政府行为,谁可以获得司法审查?”

〔14〕他在这里将起诉资格问题与对政府行为的司法审查联系了起来。在判例文献教材《环境法与政策:自然、法与社会》一书中,作者齐格蒙特·普莱特(Zygmunt J. B. Plater)等六位环境法教授认为起诉资格指的是“公民为获得对机关行为的司法审查所必须达到的

宪法和法律的最低要求之一”。

〔15〕他们在这里谈的也是对政府行为的司法审查的起诉资格。按照他们的说法,起诉资格是一种

宪法和法律规定的最低要求。综合上述各种论述,我试将美国法中的起诉资格定义为:诉讼的原告必须加以证明的,因其与案件所涉纠纷有充分的利害关系,从而可以依据

宪法或法律向法院寻求解决该纠纷的一种资格。根据这个一般性定义,就与环境管制有关的政府行为而言,美国法中的起诉资格指的是环境诉讼的原告必须加以证明的,因其与案件所涉纠纷有充分的利害关系,从而可以依据

宪法或法律,对案件所涉联邦行政行为向法院提起司法审查诉讼的一种资格或权利。

(二)起诉资格的法源:《美国宪法》第3条第2款

尽管美国学术界有不同意见,美国最高法院在这一点上是一致的:关于起诉资格的规则(Rule)或学说(Doctrine,又译为“原则”)源自《美国宪法》第3条第2款。《美国宪法》第3条第2款规定:“司法权的适用范围包括:由于本

宪法和合众国法律和根据合众国权力已缔结或将缔结的条约而产生的一切普通法和衡平法的案件(Cases);涉及大使、公使和领事的一切案件;关于海事法和海事管辖权的一切案件;合众国为一方当事人的诉讼(Controversies);两个或两个以上州之间的诉讼;一州和他州公民之间的诉讼;不同州公民之间的诉讼;同州公民之间对不同州让与土地所有权的诉讼;一州及其公民同外国或外国公民或国民之间的诉讼。”

〔16〕在美国法中,这个

宪法条文一般被简称为“案件或诉讼要求(Case-or-controversy Requirement)”。

〔17〕

然而,值得注意的是,不仅在美国《

宪法》第

3条第2款中,而且在该《

宪法》的其他部分,都没有直接提到起诉资格。由此引出的一个问题是:该《

宪法》的“案件或诉讼要求”与起诉资格的联系在哪里呢?实际上,这个联系存在于最高法院大法官和联邦法院法官的司法解释之中。从考察的14个判例可以看到,《美国宪法》的这个“案件或诉讼要求”始终是决定原告起诉资格的一个基本而关键的因素。例如,在被誉为标志美国环境法的诞生

〔18〕和美国环境法中关于起诉资格问题的第一案——1965年风景哈德逊河保存联合会诉联邦电力委员会案中,被告联邦电力委员会辩称原告风景哈德逊河保存联合会“无权起诉和要求审查”,从而提出了原告的起诉资格问题。

〔19〕联邦第二巡回上诉法院巡回法官海斯(Hays)在回应这个问题时,首先提到的就是《联邦宪法》第3条第2款。他指出:“即使‘案件’或‘诉讼’缺乏法律明确规定的要件,法律也可以创建新的利益和权利,赋予缺乏法律规定要件的‘案件’或‘诉讼’当事人以起诉资格。《联邦宪法》第3条第2款对‘案件’或‘诉讼’的要求并不以权利受到侵害或不利影响的当事方个人经济利益受损为限。”

〔20〕在1970年数据处理服务组织联合会诉坎普案中,道格拉斯大法官(William Orville Douglas,1898—1980年)指出,“虽然关于起诉资格的种种概括基本上是毫无价值的,但有一个概括是必要的,那就是应当把联邦法院的起诉资格问题放到把司法权限制在‘案件’或‘诉讼’的范围以内的

宪法第

三条的框架中来考虑。”

〔21〕在1992年卢汉诉野生动物保护者案(卢汉2案)中,斯卡利亚大法官(Antonin Scalia,1936—2016年)对起诉资格问题做了前所未有的详细论述。在判决书中,他指出:“尽管起诉资格的某些组成部分反映的仅仅是司法自治的一部分谨慎的考虑,但它的核心组成部分却是第三条的案件或诉讼要求的基本的和不变的一部分。”

〔22〕在2000年地球之友诉雷德洛环境服务公司案中,尽管金斯伯格大法官(Ruth Bader Ginsburg,1933—2020年)以其判决一举扭转了由斯卡利亚大法官主导的提高起诉资格门槛的态势,她仍然没有否认《

宪法》第

3条第2款是起诉资格的

宪法来源的基本观点。虽然最高法院大法官们一再地在判例中提到《

宪法》的“案件或诉讼要求”,他们似乎从来没有点明起诉资格规则与《

宪法》缺乏文本联系这个事实。尽管存在

宪法文字依据阙如的问题,起诉资格规则源自美国《

宪法》的“案件或诉讼要求”的观点,仍然不宣而昭,成为关于起诉资格问题的观点。

美国《

宪法》与起诉资格之间缺乏明确的文字联系这个问题,曾经被一位著名的环境法律师抓住并用作主张放宽起诉资格的理由。在2003年的一次纪念美国公民诉讼制度诞生三十年的研讨会上,美国资深环境法律师布鲁斯·J. 特里斯(Bruce J. Terris)抓住这一问题强烈批评美国最高法院。他在发言中为自己在22年前参与最高法院塞拉俱乐部诉莫顿案(1972年)诉讼时没有利用那个机会对起诉资格规则起源于《美国宪法》第3条的观点做出彻底的批判而表示十分遗憾。他说道:“在我看来。莫顿案是一个可怕的失败。……为此现在我感到很遗憾。在我看来,原因就是美国法律中找不到对

宪法上的起诉资格(Constitutional Standing)这一概念的支持。这一点从一开始就应该予以批判,并且应该一直批判下去。”

〔23〕然而,尽管有像特里斯这样的资深律师的强烈反对和美国宪法相关文字阙如的瑕疵,起诉资格规则源自美国《

宪法》第

3条第2款这一观点的主流地位并没有动摇。

我认为,对美国《

宪法》与起诉资格规则的联系,不能只从

宪法文本上看,还可以从起诉资格的法律功能上看。从法律功能上看,起诉资格规则是落实美国《

宪法》第

3条第2款“案件或诉讼要求”的一种法律手段。根据著名的《布莱克法律词典》,美国《

宪法》的“案件或诉讼要求”是“一项

宪法要求即联邦法院审理的案件必须涉及实际纠纷”。

〔24〕该词典援引查尔斯·艾伦·赖特(Charles Alan Wright)教授的话进一步说道:“美国法院不裁决在真空中提出的法律问题,而只裁决在‘案件或诉讼’中出现的问题。”

〔25〕这里,“实际纠纷”是一个关键词。它指的是什么呢?《元照英美法词典》的相关词条给出了答案。该词条说:“属联邦法院管辖的‘案件和诉讼’必须是具体的、确定的,而不能是抽象的、假设的;它涉及具有相反利害关系的当事人之间的法律关系,并能表明当事人之间存在的实质性争点(Substantial Issue),且就该争点法院有作出裁判的紧迫性和现实性。”

〔26〕综合上述词条和学者的论述,可以认为,纠纷的一方如果想要诉诸联邦法院解决该纠纷,他必须向法院证明他所要求裁判的案件是一个具有“实际纠纷”的案件。这种案件必须达到的基本条件是有关的争议或纠纷必须真实、具体、涉及双方法律上的利害关系、具有实质性争点且在法院有裁判的紧迫性和现实性。起诉资格的证明就是要证明达到了这些条件。换句话说,起诉资格是根据美国司法界所公认的对《

宪法》第

3条第2款的理解和解释,对原告诉诸法院所要达到的种种条件的一个概括性表达。作为一个法律手段,起诉资格规则的目的在于落实美国宪法的“案件或诉讼要求”所规定的联邦司法权的界限。联邦法院只能受理那些达到了“案件或诉讼要求”的案件。其他的案件,则要么属于立法机关管辖,要么属于行政机关管辖。联邦司法机关所享有的起诉资格裁量权对于维护美国政治制度框架中的三大权力——立法权、行政权、司法权——之间的分立和制衡关系,十分重要。

既然起诉资格的规则源自《美国宪法》第3条第2款,对原告起诉资格的判断和裁定就成为一个具有

宪法意义的问题。这个

宪法含义集中到一点是坚持美国的政治制度所特有的权力分离和制衡原则。因此,在审理起诉资格问题时,美国最高法院始终坚守一个底线——司法权与行政权的分离和制衡以及司法权与立法权的分离与制衡。这也许是作为法律手段或工具的起诉资格的功能意义所在。如前所述,在1970年的数据处理服务组织诉坎普案判决中,道格拉斯大法官认为应当把起诉资格问题放到美国《

宪法》第

3条第2款所规定的范围以内来考察。

〔27〕斯卡利亚大法官经常以起诉资格规则的适用不得突破美国宪法架构为由,否认主张环保的原告的起诉资格。例如,在1990年的卢汉诉全国野生动物联合会案(卢汉1案)判决中,他认为对大规模行政计划的修改不是法院的职能,而是行政部门的职能。在1992年的卢汉诉野生动物保护者案(卢汉2案)判决中,他用权力分立理论来分析和论述起诉资格问题。他指出,起诉资格规则是一个有助于识别争端是否适合由司法程序解决的一种标志物。

〔28〕在1998年的钢铁公司诉为更好环境的公民案判决中,他进一步指出:“美国《

宪法》第

三条第二款规定联邦司法权仅仅及于由司法程序解决的‘案件’或‘诉讼’,而不是由国会和行政部门处理的其他案件或争议。美国宪法的中心机制——权力分立——在很大程度上取决于对国会、行政和法院管理不同活动的共识。起诉资格是这种共识的一部分。它规定构成一个司法案件所需满足的条件。”

〔29〕在2007年的马萨诸塞州诉联邦环保局案判决中,史蒂文斯大法官(John Paul Stevens,1920—2019年)指出,政治问题、法律咨询意见和诉由消失(Mootness),都不属于适合由联邦法院裁判的“案件”和“争议”,

〔30〕而国会法律的解释问题是尤为适合由联邦法院解决的问题。

〔31〕在2009年萨默斯诉地球岛研究所案判决中,斯卡利亚大法官指出,美国《

宪法》第

3条把联邦司法权限制于“案件”和“诉讼”,其意图是“把司法权限制于英美法院的传统职能范围之内,即补救和防止由于私人和官员违法而对个人带来的实际的具有紧迫威胁的损害”。

〔32〕“除非为行使传统职能所必要,法院无权审查或修改立法和行政的行为。……这个限制建立在对民主社会中法院的适当——以及适当限制的——作用的关切之上。”

〔33〕在他看来,起诉资格规则是反映这种基本限制(Fundamental Limitation)的几种原则之一。

〔34〕他的这种坚持司法权谦抑性的立场,使他饱受环保主义者的诟病。但是,从维护美国政治体制的整体效率性来看,他的观点却不无道理。司法权谦抑性问题是当下我国环境公益诉讼制度设计和司法实践中凸显的一个问题。美国最高法院在环境判例中通过对起诉资格的审慎裁量而坚守司法权边界的做法,令人印象深刻。美国最高法院从

宪法的高度看待环境诉讼中的起诉资格问题以及在环境诉讼的起诉资格问题上既开放又严格的做法,值得我国的有关机关和学界好好研究。

(三)起诉资格规则的作用:阻却非适格原告

起诉资格规则在司法实践中的直接作用是阻却非适格原告。美国行政法教授肯尼斯·C. 戴维斯(Kenneth C. Davis)认为起诉资格规则的作用在于“排除不适当的原告”。

〔35〕关于起诉资格规则的作用,斯图尔特大法官在1972年塞拉俱乐部诉莫顿案判决中有比较明确的说明。他指出,如果在原告塞拉俱乐部没有在其诉状中具体指出其某个成员对矿王谷山区美学价值的享受受到被告拟建的滑雪场设施的损害的情况下,承认塞拉俱乐部的起诉资格,那将导致出现这样一种状况,即任何一个怀有保护环境的善意的环保组织,不论其规模大小或存在时间长短,皆可到法庭对政府或企业的影响环境的建设项目或其他活动提起诉讼。

〔36〕在评论1972年塞拉俱乐部诉莫顿案时,皮尔斯教授指出:“……最高法院担心,如果以声称损害了特殊利益组织所属利益区域内的价值而赋予其原告资格,可能会允许任何人仅仅通过为了起诉某项行政行为而成立组织就可以规避原告资格的要求。如果不由法院对组织提出的作为合适的利益代表之主张的合法性进行仔细审查,那么法院就会没有能力回避这种规避案件或者争议要求的方法。”

〔37〕

对法院而言,通过阻却非适格原告,起诉资格规则的适用具有对内、对外两个方面的作用。对内而言,起诉资格规则的适用有助于提高司法审判效率。通过把非适格原告排除于法庭,起诉资格规则的适用保障法院把其宝贵的时间和资源用于真正需要其审理的案件上。对外而言,起诉资格规则的适用具有两方面的作用。其一是防止滥诉情况的发生。滥诉不仅会使法院被讼累所绑架,严重降低司法效率,而且会使行政机关被讼累所拖累,导致行政机关应当及时推行的合法政策和措施无法及时推行,严重降低行政效率。其二是维护和协调司法权与其他两大公共权力即行政权和立法权之间的正常关系。这是美国宪法对联邦法院的要求。《美国宪法》第3条的“案件或诉讼”要求的要义也在于此。法院的管辖权仅限于处理利害关系人之间的适合由法院处理的实际纠纷。皮尔斯教授认为,起诉资格规则赋予联邦法院一种防止原告规避《美国宪法》第3条第2款的“案件或者诉讼要求”的“能力”。他所说的这个“能力”与我所说的起诉资格的法律功能不谋而合。有了这个

宪法赋予的“能力”或“功能”,法院就能够在行使司法权时注意到司法权与行政权、立法权的界线,把不属于法院管辖的案件排除在法院管辖之外。如果过分放宽起诉资格,法院将失去排除非适格原告的能力,从而失去坚守司法权边界的能力。因此,对非适格原告的排除具有不容忽视的

宪法意义。在我国,已有学者质疑有关环境公益诉讼制度的立法对环境公益诉讼原告起诉资格的授权。

〔38〕因此本项研究所揭示的美国最高法院对起诉资格的即开放又审慎的态度值得我国有关环境公益诉讼制度设计的立法机关、司法机关、检察机关、行政机关和社会组织的高度注意。

(四)起诉资格的证明:宪法检验、制定法检验和审慎检验

这项考察表明:尽管在个案中最高法院对起诉资格要件的拿捏并非统一,但起诉资格的确立需要原告至少证明以下四点:①原告遭受了实际损害;②原告遭受的损害属于法律保护利益的范围;③原告遭受的损害与被告的行为之间存在因果联系;④原告的诉讼主张具有司法可补救性。这四点被美国司法界和法学界归纳为三个要件,即“

宪法要件”(Constitutional Element)(上述第一点)、“法定要件”(Statutory Element)(上述第二点)和“审慎要件”(Prudential Element)(上述第三、四点)。

〔39〕这三个要件又被称为三项检验(Test)即“

宪法检验”“制定法检验”和“审慎检验”。这三项检验中的前两项都由1970年的数据处理服务组织联合会诉坎普案判决确立,被称为关于起诉资格的“两步检验法”或“两部制标准”。

〔40〕根据这个“两部检验法”,在审查原告的起诉资格时,法庭先看原告是否遭受事实上的损害,再看这种损害是否属于法律所保护的利益。

1.宪法检验

所谓“

宪法检验”指的是对原告是否符合《美国宪法》第3条关于“案件或诉讼要求”的审查。这项审查的重点是看原告是否证明(Show)自己遭受了被告行为引起的“实际损害(Injury-in-fact)”。值得注意的是,本项研究考察的14个判例中的起诉资格问题无不与“实际损害”要件有关。例如,在1965年风景哈德逊河保存委员会诉联邦电力委员会案中,被告联合爱迪生公司认为原告没有受到经济损害,因而缺乏起诉资格。

〔41〕在1972年塞拉俱乐部诉莫顿案中,双方也是围绕原告是否遭受实际损害而展开辩论。被告认为原告塞拉俱乐部没有证明其成员遭受了不可挽回的损害。

〔42〕在1973年的美国诉反对管理机关程序的学生案中,被告联邦州际商业委员会质疑原告(一批学生)是否因铁路运费的涨价而受到实际损害。

〔43〕

“实际损害”的证明需要原告证明他本人与他所起诉的案件具有实际的利害关系。对这一点,美国最高法院多位大法官都有论述。在1972年的塞拉俱乐部诉莫顿案判决中,斯图尔特大法官认为起诉资格的问题就是利害关系问题,即“当事方是否对可予司法处理的争议具有足够的利害关系以获得该争议的司法解决”。

〔44〕他进一步解释说,要求原告塞拉俱乐部在诉状中举出其成员遭受了实际损害的另一个理由是“将审查交到那些与结果有直接利害关系的人的手上”。

〔45〕之所以要将审查交给与结果有直接利害关系的人,是为了防止那些与案件没有直接利害关系而又试图“通过司法程序维护自己价值偏好的组织或个人”

〔46〕滥用司法资源。在1978年的杜克电力公司诉卡罗莱纳环境研究会案判决中,最高法院首席大法官伯格援引最高法院1962年的一个判决,指出“起诉资格调查的本质问题是看援引法院管辖权的当事方是否‘声称对有关争议的结果所具有的个人利害关系足以确保具体的对抗性,该对抗性使法院在阐明棘手的

宪法问题时很大程度上所依赖的争点呈现得更加鲜明’”。

〔47〕在2007年的马萨诸塞州诉联邦环保局案判决中,针对起诉资格的实际损害要件,金斯伯格大法官在判决书中援引了肯尼迪大法官(Anthony M. Kennedy,1936年—)在1990年卢汉诉全国野生动物联合会案判决的赞同意见书中关于这一要件的论述,即“虽然被指控的行为伤害了多少人并不是一个重要问题,但提起诉讼的一方必须以具体和个别的方式证明该行为伤害了他。这个要求不仅仅是一个空洞的形式。通过保证法庭面前的各当事方对结果有一种实际的利害关系,而不是声称的利害关系,并保证提出的法律问题……不是在辩论社团的纯净氛围中,而是在有助于现实地认识司法行动后果的具体事实争论中解决,将保持诉辩过程的有效性”。

〔48〕金斯伯格大法官的这个引用表明她本人认可肯尼迪大法官的观点。

这项考察还发现,关于起诉资格的争议往往不在于是否承认“实际损害”这个要件,而在于如何认定实际损害或者如何评价不同形式或程度的损害。上述“美国最高法院环境诉讼起诉资格判决曲线图”表明,在实际损害的认定问题上,最高法院的大法官的观点往往因个案而异,没有形成统一的认识。例如,在20世纪70至80年代,大法官们的认定比较宽松。在1970年的数据服务组织联合会诉坎普案判决中,道格拉斯大法官在抛弃传统的关于检验起诉资格的“法律权利说”并提出新的“利益范围说”的时候,指出法律保护的利益“常常可能反映‘美学的、自然保育的’、以及经济的价值。”

〔49〕他的这个提法首开先河,使美学的和自然保育的价值第一次在最高法院得到承认。尽管该案并非一个环境诉讼案件,但道格拉斯大法官的这个观点却是对实际损害要件范围的一次里程碑式的放宽。在那以后的相当长的时间里,最高法院在环境诉讼中对实际损害要件的审查一直持放宽的态度。例如在1972年的塞拉俱乐部诉莫顿案中,斯图尔特大法官指出该案面对“那些维护受到非经济性损害的广泛共同利益的人应当提出什么指控的问题”。

〔50〕对这个问题,他的回答是“我们并不怀疑这类损害可能构成‘实际损害’,足以为《行政程序法》第10条

〔51〕规定的起诉资格奠定基础。”

〔52〕到了1978年的杜克电力公司诉卡罗莱纳环境研究会案,这种放宽甚至到了赞同联邦地方法院提出的“若非……则……”式因果关系的程度。在该案中,最高法院赞同联邦地方法院的这个观点即“存在这样一种巨大可能性(Substantial Likelihood)即如果没有《普莱士—安德森法》提供的保护,杜克公司将不能完成麦克盖尔和卡塔巴核电站的建设并营运它们”,而原告的利益就不会受到该核电站的威胁。

〔53〕但到了1987年的格沃特尼史密斯菲尔德公司诉切萨皮克湾基金会案,最高法院的这种态度开始发生逆转。通过将《清洁

水法》的有关条款解释为该法不适用于纯属过去的违法行为,马歇尔大法官(Thurgood Marshall,1908—1993年)拒绝了原告的起诉资格。根据这个判决,纯属过去的违法行为不能支持起诉资格的实际损害要件。对于主张环境保护的原告来说,如果说马歇尔大法官的这个司法解释是可以理解的话,那么在1990年的卢汉诉全国野生动物联合会案判决中斯卡利亚大法官对于起诉资格的实际损害要件所持的严格态度,则是环境保护主义所难以接受的。斯卡利亚大法官认为,原告的证人仅仅举出他们对于一片非常广阔土地的“附近”土地的环境的享用受到了不利影响,不足以满足起诉资格实际损害要件的要求。

〔54〕在这个案件之后,在最高法院审理的环境诉讼案件中,关于起诉资格的实际损害要件的争论呈现出拉锯战状态,大法官们的裁决时紧时松,因案而异。

综上所述,

宪法