行政处罚上的“法盲”及其规范化

目次

引言:“法盲”与禁止错误

一、禁止错误的概念与类型划分

二、“法盲”的可罚性与不可罚性

三、“法盲”在我国《

行政处罚法》上的规范化

摘要 在我国的行政处罚理论与实务中,从刑法学上借鉴而来、用以苛责“法盲”的禁止错误理论,尽管获得了全方位认可,但从历史和现实两个层面来看,其并不一定合理。禁止错误在类型上分为可避免的禁止错误与不可避免的禁止错误,前者奉行不知法不免责,但后者则可以构成免责。从整体上来看,行政处罚的政策性属性,决定了不可避免的禁止错误在行政处罚活动中大量存在,奉行严格意义上的“不知法不免责”原则,与尊重意志自由的责任主义立场有所违背。因此,立法者需要在此次《

行政处罚法》修改过程中,增设禁止错误条款,实现法盲问题的规范化,一方面将“不知法不免责”予以法定化,同时另一方面将不可避免的禁止错误的处罚责任予以从轻、减轻或免除。

关键词 行政处罚 法盲 禁止错误 不知法不免责

引言:“法盲”与禁止错误

长期以来,行政处罚中存在大量的“法盲”问题,在理论研究中,其往往被称为“禁止错误”(Verbotensirrtum),主要所要讨论的是究竟要不要对“法盲”课以处罚责任。

在文学作品中,契诃夫笔下存有一篇描写法盲的小文,名为《法盲·文盲·科盲》(或者译为《蓄意犯罪者》),契诃夫认为无知者无罪。

〔1〕

从法哲学上来说,“一个社会的法律的全部合法性最终必须而且只能基于这个社会的认可,而不是任何外国的做法或抽象的原则”,

〔2〕“只有培养了对法的理解之后,法才有能力获得普遍性”。

〔3〕因此,无知者无罪是一个必然的逻辑推论,我国自古便有“不知者不罪”的古谚。从经验主义的角度来说,当行为人不知道其行为为法所禁止时,其便是一个无知者,是一个地地道道的法盲。但是,从理性主义的角度来看,“对法律并不知晓,不能成为免责理由”(ignorance of the law will not excuse),

〔4〕却已经是法学理论上的一个铁律。因此,在处理“法盲”问题上,是存有经验主义与理性主义的根本冲突的。前者认为,对于法盲要奉行无知者无罪,而后者则恰恰相反。在上述文学作品中,契诃夫与法官的认识差异,根源也正在于此。

在

行政处罚法上,由于“行政法被认为是理性建构的(而非自发生成的)社会规则”,

〔5〕它与具有伦理性质的文化规范关联甚少,需要通过一定的认识行为才能被行政相对人获知,加之行政法规亦具有变化无常的特性,因而在应受行政处罚行为的有责性判断阶段,法盲问题往往更为普遍和凸显。在现实生活中,我们时常会发现行政相对人由于不知法规存在而受到处罚的情形。比如,在完全不知情的情况下,在禁烟区的吸烟行为;在未看到警告牌的情况下,误闯已公告禁止进入的区域;民众不知垃圾应该分类,仍以往日习惯将各种垃圾混装而受处罚的行为,等等。

〔6〕行政相对人经常会以“并不知道是违法行为”之类的措辞予以抗辩。他们认为,处罚一个无知的人,是对责任主义的违背,但这与任何一国的法律传统却不相吻合。

对此,法律上究竟应该做如何安排,往往会涉及一个被称为“禁止错误”(Verbotensirrtum)或“违法性认识错误”的法学理论。在本文中,我们将其称为“

行政处罚法上的禁止错误”,其主要任务是要处理在相对人不知道禁止性规范时(法盲),会对应受行政处罚行为的成立要件产生何种影响?

一、禁止错误的概念与类型划分

(一)禁止错误与构成要件错误

所谓

行政处罚法上的禁止错误(Verbotensirrtum),系指行为人对于行为的违法性发生错误,或行为人误认了

行政处罚法禁止规范内容,致其心理上欠缺不法行为的认知,即欠缺不法意识。换句话说,尽管行为人在客观事实方面对其行为已经有所认识,但是,却未能清楚地认识到其所实施的行为是法所禁止的。

〔7〕譬如,某甲在不知情的情况下,在禁烟区实施了吸烟行为,但他对“禁烟区”这一禁止性规定毫不知情,这便是禁止错误的一种类型。

与禁止错误相对应的是构成要件错误(Tatbestandsirrtum),所谓构成要件错误,系指行为人对于违法事实产生了错误。譬如,甲由于患有色盲,误将红灯看成了绿灯,从而实施了闯红灯的行为。

禁止错误与构成要件错误的区别在于,禁止错误所要认识的对象是

行政处罚法上的禁止性规范,譬如前述“此地禁止吸烟”的规定。但是,构成要件错误所要认识的对象却并非如此,而是一个行为事实。譬如,道路交叉口所设置的红绿灯标志。基于这项区别,它们因而分别又可被简称为“法律错误”(Rechrsirrtum)和“事实错误”(Tatsachenirrtum)。

实践中,区分禁止错误和构成要件错误的意义在于,对于基于禁止错误与构成要件错误所实施的违法行为,在立法上会得到两种完全不同的评价。早在公元553年,在优士丁尼发布的《学说汇编》中,便已有“不知事实无害,不知法律有害”(Factivero ignorantiam non nocere,jurisquidam ignorantiam cuique nocere)规则。

〔8〕而且,坊间也一直有与这一规则意义近似的“不知事实免责,不知法不免责”(Ignorantia facti excusat,ignorantia juris non excusa)格言。

〔9〕一般认为,对不同性质的认识错误需要适用不同的处理原则:对事实没有认识或者产生错误认识(构成要件错误),是可以阻却行政处罚责任的成立的。但是,没有认识到行为的违法性或者对行为的违法性产生错误认识(禁止错误),却并不影响应受行政处罚行为的成立,行政机关仍然应当苛以处罚责任。

从根本上来说,这是因为,在实务中,处理构成要件错误往往是通过责任条件的评价获得实现的。

〔10〕因此,一旦发生构成要件错误,责任条件中的“故意”或“过失”便难以成立。在我们熟知的德日刑法学理论中,这是最为基础的知识和逻辑。而且,从晚近我们对应受行政处罚行为成立要件的观察来看,

〔11〕诸如此类的法律评价,在行政处罚归责过程中同样成立。责任主义作为尊重意志自由的民主立场,在应受行政处罚行为中同样不可或缺。行政相对人只有主观上存有过错才能归责,既是新近公法理论的一致主张,同时也是比较法上的常见规范。因而,在完整的应受行政处罚行为成立要件中,如果相对人发生了构成要件错误,是可以获得阻却责任条件成立的法律效果的,而这最终将会导致整个应受行政处罚行为不成立,违法行为自当可以得到豁免。

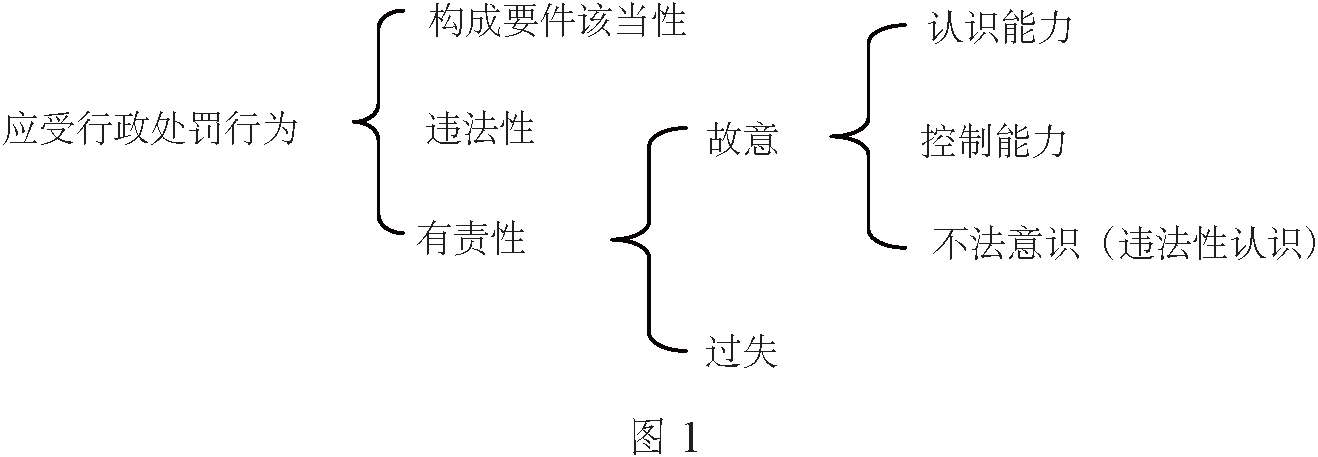

但是,对法律认识的错误(禁止错误),却并不可被归入到“故意”与“过失”中去,因为它不是主观过错判断所能包含的内容,而是独立于“故意”和“过失”之外的第三种类型,不可借助主观过错获得豁免。诚然,在刑法学理论发展过程中,禁止错误并非一开始就是一个独立的责任条件类型,它最先确实是被包裹在“故意理论”(Vorsatztheorie)之中的。早期的故意理论认为,故意包括认知(Wissen)、意欲(Wollen)及不法意识三者(见图1)。

〔12〕因此,“故意”必须也要包括对禁止性规范的获知,具有“不法意识”。否则,“若行为人缺乏不法意识,则无法构成故意犯罪,仅承担行为的过失责任”,

〔13〕只能另行采用“过失”予以苛责。在这样的评价体系中,禁止错误不具有独立的评价功能,只能被打包到责任条件中的“故意”中去,才有可能获得责任豁免。

但是,由于这种将禁止错误置于“故意”之中予以理解的理论,容易导致对法律越是不关心的人,反而越有机会可以阻却“故意”,从而逃脱责任。而且,在刑法学上,“过失犯必须具有法律规定”。

〔14〕因此,在

刑法没有规定过失责任的情形中,对于存在禁止错误的犯罪行为,就必须宣布无罪。很显然,这是立法者不愿看到的情形,因为它会在一定程度上影响法的安定性。这也是早期理论“最受学者诟病之处”。

〔15〕

因而,它后来并不被认同,替而代之是一种罪责理论(Schuldtheorie)。罪责理论将违法性认识从故意中脱离出来,从而成为责任条件中与故意、过失并列的一种独立要素。因此,行为人主观上若欠缺不法意识,仍然不影响成立“故意”,但会对罪责造成影响(见图2)。在这样的评价体系中,违法性认识发生错误,依然可以成立故意,只是其罪责有可能部分减轻或全部排除,甚至自始被阻却,从而可以减免或阻却罪责。

〔16〕

本文所理解的禁止错误正是从这一立场出发的。我们认为,对于禁止错误,并不能从主观过错的判断途径中加以处理,不能说欠缺违法性认识,就是主观上欠缺故意性相反,它必须单独列出,以单独的法律条文予以明确,“属禁止错误的情形,并不妨碍成立故意的违法行为”,

〔17〕“行为人不能主张其不知法规而否认其有故意或过失”。

〔18〕换句话说,“禁止错误”具有独立的评价功能,其非但可以影响应受行政处罚行为的成立,同时也可以影响量罚活动。

(二)可避免的禁止错误与不可避免的禁止错误

(二)可避免的禁止错误与不可避免的禁止错误

根据不同的标准,禁止错误本身有多种多样的类型划分。譬如,学理上便有“直接禁止错误”(Direkter Verbotsirrtum)与“间接禁止错误”(Indirekter Verbotsirrtum)两种类型。前者“直接禁止错误”,系指行为人没有认识到与其行为有直接关系的禁止规范,导致误认为其行为为法所允许。实践中,它主要包括:(1)行为人完全不知道存在禁止规范,如行为人不知道是禁烟区;(2)误认为该规范为无效规范。如行为人认为随地吐痰被罚款只是过去的规定,但却不知道有些地方随地吐痰仍然是应受行政处罚行为;

〔19〕(3)误认为该规范不适用于其行为。如行为人误认为A市的交通规定不适用外地车辆。后者“间接禁止错误”,系是指行为人误以为有阻却违法事由存在,导致认为其行为为法所允许。譬如,下级公务员明知上级公务员之命令违法,但却误以为只要依命令行事,即可阻却违法。但实际上,我国《

公务员法》第

54条却规定:“公务员执行公务时,认为上级的决定或者命令有错误的,可以向上级提出改正或者撤销该决定或者命令的意见;上级不改变该决定或者命令,或者要求立即执行的,公务员应当执行该决定或者命令,执行的后果由上级负责,公务员不承担责任;但是,公务员执行明显违法的决定或者命令的,应当依法承担相应的责任。”在禁止错误的判断上,直接与间接禁止错误的划分,并不具有太大的实践价值,因为禁止错误的核心命题在于到底要不要对行为人进行处罚,而直接和间接的类型划分,却并不能提供这种判断准则,它只是具有一定的类型化意义。实际上,真正具有实践价值的是另一种类型划分:可避免的(vermeidbare)禁止错误与不可避免的(unvermeidbare)禁止错误,其可决定是否要对禁止错误予以非难。

所谓不可避免的禁止错误,就是指行为人对其行为在主观上自信为法律所允许,而且,客观上,其自信有正当理由,由于此时不存在实现不法构成要件的可非难性,故可免除其行政处罚责任的成立。但是,倘若只是可避免之禁止错误,既然行为人原可避免此种禁止错误的发生,则行为人自应受到行政处罚责任的非难。只是针对其情形,考虑是否减轻其责任而已。

〔20〕简而言之,在“有正当理由而无法避免”的情况下,“行为人之‘不知法规’(=‘欠缺违法性意识’)已欠缺主观的可归责性,自应免除其责任;在未达此程度之‘禁止错误’的特殊情形,宜仅发生减轻处罚的问题”。

〔21〕可见,区别可避免的禁止错误与不可避免的禁止错误,将直接决定行政处罚责任的有无。

二、“法盲”的可罚性与不可罚性

如上所述,“法盲”(禁止错误)仅仅只是法律认识错误,它不能像构成要件错误一样,在“故意”中予以评价,理应具有自己独立的评价标准。那么,这种评价标准到底是什么呢?在现代社会,我们是不是依然还要像罗马法一样,奉行“不知事实免责,不知法不免责”的苛刻立场?

(一)虚假的禁止错误的可罚性

需要区别的是,我们通常所说的违法性认识的认识对象并不是法律条文本身,更加不是法律条文中具体列明的各种罚则。实践中,在行为人闯红灯之后,当其向行政机关辩解说:“我根本就不知道《

道路交通安全法》第

26条规定了:‘交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示’这个条款,更加不知道违反了这个条款要被扣分、罚款”,这种辩解并不成立禁止错误,也不是本文所要说的法盲。

诚然,法盲关系到对行为违法性的认识,但违法性应该基于一种实质立场加以理解,而不是形式违法性。违法性的本质在于对法益的侵害,而不仅仅是对实体法的违背。某人闯红灯行为的违法性体现在其对道路交通安全秩序这个超个人法益的侵害,而不仅仅是对《

道路交通安全法》第

26条的违反。“形式违法性是法益侵犯性的法律表现,既然要求行为人认识到行为的实质违法性,就没有必要还要求行为人认识到形式违法性。”

〔22〕因此,真正的禁止错误是指行为人没有认识到或者错误地认识了某项行为将会对法益造成侵害,而不是具体的法律条文,诸如上述之类的辩解,只是一种虚假的禁止错误。

只有在这种观念之下,我们才能够解释为什么实践中所说的大部分的“法盲”,都是具有可罚性的。这是因为,立法者所要求的违法性认识,并不需要细致到形式违法性所理解的具体文本上,而只需获知是否具有实质违法性所理解的法益侵害性即可。一般而言,对于自己的行为究竟是否有利于他人或社会(实质违法性),我们只需凭借自己的经验常识即可判断。同时,立法者也不可能禁止对社会有利的行为。因此,实践中的大部分违法性认识实际上都是正确的,法盲只是个案,真正意义上的法盲只是其中较少的部分。

因此,很明显,当我们在闯红灯时,我们不可能说,自己不知道这一行为可能会造成实际的损害结果或可能的危害结果,

〔23〕具有一定的法益侵害性,这与日常的生活经验也并不相符。因此,上述辩解并不构成法盲,当然也不能阻却应受行政处罚行为的成立。

(二)“法盲”的不可罚性:“不知法不免责”原则的例外

真正的“法盲”是指行为人没有认识到或者错误地认识了某项行为将会对法益造成侵害。严格意义上的“不知法不免责”,正是从这一立场上而言的。但是,从逻辑上说,如果行为人真的不知道其行为具有法益侵害性,那么,便是存有“法盲”不可罚的可能性的,因为很明显,处罚这类行为,与规范责任论所承认的意志自由明显不符,也难以说是在奉行责任主义立场。

尽管“不知法不免责”是任何国家都不得不承认的传统,也是罗马法上的至理名言。但是,就是这个被认为是理所当然的信条,在现代社会却发生了一些动摇。譬如,在众多国家的

刑法文本中,便出现了“不知法不免责”原则的例外。德国、法国、奥地利、西班牙、葡萄牙、韩国等大陆法系国家均通过修法,明文规定不知法或者法律错误不可避免时,行为人不承担责任。

〔24〕典型如《德国刑法典》第17条规定,“行为人行为时没有认识其违法性,如该错误认识不可避免,则对其行为不负责任。如该错误认识可以避免,则依第49条第1款减轻处罚”。

同时,普通法国家也通过立法和案例表明法律错误可以成立抗辩事由。

〔25〕如《美国模范

刑法典》第2.04(3)规定:“当存在下列情形时,对行为在法律上并不成立犯罪的确信,构成针对基于该行为的犯罪之指控的抗辩事由:(a)界定犯罪的制定法或其他法令并不为行为人所知,并且在实施被指控的行为之前尚未公布或者不能被合理地知悉;(b)行为人基于对相关法律的官方声明的合理信赖而实施行为,而该官方声明事后被认定为无效或者错误。所谓的官方声明包括(ⅰ)制定法或其他法令;(ⅱ)司法性的判决、意见或裁判;(ⅲ)行政命令或许可;或者(ⅳ)对规定犯罪的法律负有解释、管理或实施职责的公职官员或公职机构所做出的官方解释”。同时,美国联邦最高法院在1957年的“Lampert v.California”案中也直接指出,不知法不免责准则的适用受到正当程序的限制,在缺乏行为为法律所禁止的公平告知的场合不适用该准则。

可见,现代社会已经并不将“不知法不免责”奉为圭臬,这一原则也允许例外。归纳起来,这可能是基于如下考虑。

1.“不知法不免责”并不是罗马法的传统,它只是国家权力兴起之后的产物。罗马法时代,人们之所以区分法律错误与事实错误,是因为“法律具有确定且能够被认定,而事实的确立甚至对于最慎重者也是困难的。”

〔26〕罗马人从来没有根据法律错误与事实错误之间所划定的严格的分界线来进行思考。对罗马人而言,事实错误与法律错误之间的差别只是程度上的,而不是种类上的。在罗马法时代,法律错误与事实错误的区分尚不具有今天所指称的意义,彼时两种错误之间并无性质上的差别。“不知法不免责”的现代意义与罗马法无关,而是绝对国家权力兴起后的产物,是国家权威扩张之故而引起的。

〔27〕为了通过法律来控制社会,国家主义推定每个公民都必须知道法律。但是,现代社会是主张个人权利的时代,公民没有必须主动了解法律的天然义务,因而以国家主义为基础的“不知法不免责”立场,便应有所折中。

2.“不知法不免责”在传统社会中之所以被奉为铁律,是因为传统违法行为在造成法益侵害的同时,通常也具有较强的反伦理色彩,而因为是否与伦理规范相吻合,公民只需在日常生活中便可以加以判断,并不需要借助禁止性规范的教化,禁止性规范也只是提供了一种司法适用的准则而已。因此,“不知法不免责”不会与经验主义产生较为明显的冲突。但是,19世纪中后期以后,法律调整范围开始发生扩张,行政国家的出现使得大部分具有规制性、管理性的法律所要规范的违法行为,在伦理上基本上都是中立的,“人们不可能熟悉这个经常发生无法预见变化且很少以社会伦理为基础的领域”,

〔28〕特别是信息与高科技领域。譬如,“天才少年具有发明天分,自己制造了无线电的通信设备,与朋友通信,其不知无线电的使用,须经申请许可。”

〔29〕但是,“不知法不免责”的成立,是需要以人们对法律具有现实的认识可能性为基础的。因此,在没有这一基础的情况下,一味予以课责,要求公民付出更大的努力去了解法律,直至找出表明行为不合法的根据为止。这非但会使社会生活陷入瘫痪,也与法所期望的效果不相符合。因此,绝对地认为禁止错误具有可罚性的立场,难以成立,应当允许这一原则有所例外。

(三)“法盲”可罚与不可罚的标准

“法盲”既然并不都是可罚的,允许有所例外,那么,在理论研究上便需出具其可罚与不可罚的具体标准。本文认为,这应当从前述“可避免的禁止错误”与“不可避免的禁止错误”的类型划分上加以确定。“若属不可避免之禁止错误,由于欠缺作为可非难要素之一的不法意识,构成排除可非难之事由,行为人将因此不成立应受处罚之行为。然若系可避免之禁止错误,将仅能构成减轻可非难性之事由,并视个案情形得酌减其处罚。因此,行为人之禁止错误是否可避免,关涉到是否构成应受处罚之行为,影响十分重大。”

〔30〕